Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility 25. März bis 12. Juni 2022

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Gropius Bau Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility 25. März bis 12. Juni 2022 - Pressemitteilung - Q&A Stephanie Rosenthal - Q&A Sam Bardaouil und Till Fellrath - Chronologie der historischen Ereignisse - Bibliografie - Weitere Informationen und Kontakt - Förderer, Partner und Medienpartner

Gropius Bau

Gropius Bau

Pressemitteilung

Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility

25. März bis 12. Juni 2022

Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility lässt ein bewegtes Kapitel der jüngeren

Geschichte Beiruts wieder aufleben: die Zeit zwischen der Libanonkrise im Jahr 1958 und dem

Ausbruch des libanesischen Bürger*innenkriegs 1975. Die Ausstellung zeigt eine facettenreiche

Auswahl von Künstler*innen, deren Drang nach formaler Innovation oft ebenso stark war wie

ihre politischen Überzeugungen. Sie zeichnet das komplexe Spannungsverhältnis zwischen

Beiruts Kosmopolitismus und den anhaltenden transregionalen Konflikten nach. Mit über 220

Werken von 35 Künstler*innen, mehr als 200 Archivdokumenten und einer neuen, speziell für

die Ausstellung geschaffenen Arbeit von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige ist dies die

bisher umfassendste Gruppenausstellung zu einer entscheidenden Episode in der Geschichte

einer Stadt, die bis heute die Last ihrer unversöhnlichen Ambitionen trägt.

„Das Programm des Gropius Bau betrachtet historische Entwicklungen aus einer

zeitgenössischen Perspektive und verdeutlicht die Verflechtungen zwischen Kunst und

soziopolitischen Konflikten. Die Ausstellung Beirut and the Golden Sixties richtet den

Blick auf eine sich stetig wandelnde Stadt und erzählt von ihrer künstlerischen

Neuerfindung. Auch mit dieser Ausstellung öffnet sich der Gropius Bau für bisher

unterrepräsentierte Positionen und zeigt, wie Künstler*innen dazu beitragen, eine

gemeinsame Basis zu schaffen und die politischen Diskurse um Geografie, Kultur und

Geschichte zu gestalten.“

— Stephanie Rosenthal, Direktorin des Gropius Bau

Beirut and the Golden Sixties zeichnet eine kurze, aber intensive Phase des künstlerischen und

politischen Aufbruchs nach. Drei Jahrzehnte lang strömten kontinuierlich Intellektuelle und

Künstler*innen nach Beirut, während Revolutionen, Putsche und Kriege den Nahen Osten und

den arabischsprachigen Teil Nordafrikas erschütterten. In Folge des 1956 erlassenen

libanesischen Bankgeheimnis-Gesetzes floss immer mehr ausländisches Kapital in die Stadt;

kommerzielle Galerien, freie Kunsträume und Museen florierten. Beirut war geprägt durch

eine außergewöhnliche Vielfalt an Menschen und ihren Ideen. Doch unter der Oberfläche

dieses Goldenen Zeitalters schwelten die zunehmend unüberbrückbaren Gegensätze, die sich

schließlich in einem 15 Jahre andauernden Bürger*innenkrieg entluden.

„Wir freuen uns sehr, Beirut and the Golden Sixties im Gropius Bau in Berlin zu zeigen.

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die mit der Aufarbeitung einer politisch

derart brisanten Periode in der jüngeren Geschichte Beiruts zu diesem kritischen

Zeitpunkt einhergeht. Die Ausstellung beleuchtet nicht nur eine Reihe komplexer

Faktoren, die sich auf die aktuellen Herausforderungen der Stadt auswirken. Mit der

Ausstellung setzen wir auch unser Bestreben fort, die Metanarrative der Moderne zu

hinterfragen. Dafür stellen wir pulsierende Zentren der Kunstproduktion in den

Mittelpunkt, die oft von der Kunstgeschichte marginalisiert werden. In Beirut and theGropius Bau

Golden Sixties nähern wir uns der Epoche aus dem Blickwinkel der zahlreichen Krisen

an, von denen Beirut aktuell erschüttert wird. Diese zeitgenössische Perspektive auf

die Vergangenheit bietet einen neuen Zugang – und indem wir uns den kreativsten

und kritischsten Köpfen einer ganzen Generation von Denker*innen und

Künstler*innen zuwenden, ermöglicht er eine Auseinandersetzung mit der

Gegenwart.“

— Sam Bardaouil und Till Fellrath, assoziierte Kuratoren, Gropius Bau (seit 1. Januar

2022 Direktoren am Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin)

Die Ausstellung ist in fünf thematische Sektionen gegliedert und gibt einen Einblick in die

enorme Bandbreite künstlerischer Praktiken und politischer Projekte im Beirut der 1950er bis

1970er Jahre.

Le Port de Beyrouth: The Place

Beirut war ein Zentrum des intellektuellen und künstlerischen Lebens im Nahen Osten. Mit

seiner langen Tradition der freien Meinungsäußerung zog es Künstler*innen und Intellektuelle

an, die vor autokratischen Regimen in anderen Teilen des Nahen Ostens flohen. Im ersten Teil

der Ausstellung, The Place, untersuchen Künstler*innen aus verschiedenen Communitys der

Region die problematische Vorstellung von Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ort.

Der Titel der Sektion ist einem Leporello von Etel Adnan aus dem Jahr 1974 entnommen.

Lovers: The Body

Weltweit waren die 1960er Jahre von der sexuellen Revolution geprägt. Die Kunstszene

Beiruts, in der zahlreiche Frauen und LGBTQIA+-Künstler*innen aktiv waren, beteiligte sich

maßgeblich an diesen Debatten. Die zweite Sektion der Ausstellung, The Body, beleuchtet die

Rolle Beiruts als Experimentierfeld und Austragungsort der Kämpfe gegen die Zwänge einer

heteronormativen, bürgerlichen Gesellschaft.

Der Titel der Sektion ist einem Gemälde von Mona Saudi aus dem Jahr 1963 entnommen.

Takween (Composition): The Form

In Beiruts Kunstszene trafen die unterschiedlichsten Künstler*innen aufeinander, die sich einer

breiten Palette von Techniken, Materialien und Stilen bedienten. Das kulturelle Angebot war

äußerst vielfältig und wurde auch von internationalen Akteur*innen wie Max Ernst, André

Masson, Wifredo Lam und Zao Wou-Ki mitgeprägt. Die dritte Sektion der Ausstellung, The

Form, befasst sich mit den lokalen Diskursen zu verschiedenen modernistischen Tendenzen in

Beirut, wobei ein Fokus auf der Sonderstellung der Abstraktion in den 1950er bis 1970er Jahren

liegt.Gropius Bau Zudem wird die Verbindung zwischen den politischen Überzeugungen der Künstler*innen und ihrer Zugehörigkeit zu einem Stil oder einer Schule, von der orientalischen Abstraktion bis hin zum Informel, herausgearbeitet. Der Titel der Sektion ist einem Gemälde von Hashim Samarchi aus dem Jahr 1972 entnommen. Monster and Child: The Politics Die vierte Sektion, The Politics, befasst sich eingehend mit den Beziehungen zwischen Kunst und Politik in den Jahren vor dem Libanesischen Bürger*innenkrieg, bevor der Sektarismus sämtliche Bereiche des Lebens in der Stadt beherrschte. Während dieser Blütezeit der Kunst- und Kulturproduktion suchten die Künstler*innen nach geeigneten Ausdrucksformen für ihre unterschiedlichen Anliegen – vom utopischen Projekt des Panarabismus und postkolonialen Kämpfen bis hin zu spaltenden politischen Positionen gegenüber dem Kalten Krieg, dem Vietnamkrieg und dem Nahost-Konflikt. Der Titel der Sektion ist einem Gemälde von Fateh al-Moudarres aus dem Jahr 1970 entnommen. Blood of the Phoenix: The War Die letzte Sektion der Ausstellung, The War, thematisiert die anhaltenden Auswirkungen des Kriegs auf das kulturelle Schaffen in Beirut. Der Libanesische Bürger*innenkrieg forderte einen hohen Tribut von der lokalen Kunstszene: Galerien und freie Kunsträume wurden geschlossen, und Künstler*innen wanderten in mehreren Wellen nach Europa, in die Vereinigten Staaten und an den Persischen Golf aus – ein erster Ausblick auf das Geschehen im heutigen krisengeschüttelten Libanon. Der Ausbruch des Kriegs und die anschließenden Verwüstungen offenbarten die Unversöhnlichkeit der politischen Kräfte und entlarvten den Mythos vom „Goldenen Zeitalter“. Der Titel der Sektion ist einem Wandteppich von Nicolas Moufarrege aus dem Jahr 1975 entnommen. Während Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility konzipiert und entwickelt wurde, kam es seit Oktober 2019 zu Massenprotesten in Beirut, der Explosionskatastrophe im darauffolgenden Jahr, einer noch nie dagewesenen Wirtschaftskrise im Libanon sowie der COVID-19-Pandemie. Die Ausstellung setzt sich mit einem zentralen Kapitel der Geschichte der Stadt auseinander und bewertet es im Hinblick auf die aktuellen Krisen neu. Die Künstler*innen und Filmemacher*innen Joana Hadjithomas und Khalil Joreige, die zwischen Paris und Beirut leben und arbeiten, haben für die Ausstellung eine immersive Multimedia- Installation entwickelt, die die Transformation von Kunstwerken durch Gewaltakte untersucht. Im Angesicht von Zusammenbruch, Katastrophe und Tod wirft die Arbeit die Frage auf: Können wir dem Chaos Poesie entgegensetzen?

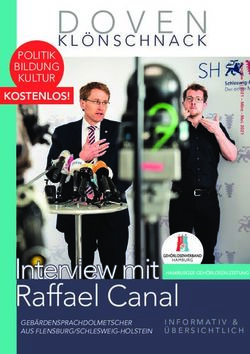

Gropius Bau Mit Arbeiten von Shafic Abboud, Etel Adnan, Farid Aouad, Dia al-Azzawi, Alfred Basbous, Joseph Basbous, Michel Basbous, Assadour Bezdikian, Huguette Caland, Rafic Charaf, Saloua Raouda Choucair, Georges Doche, Simone Fattal, Laure Ghorayeb, Paul Guiragossian, Farid Haddad, John Hadidian, Joana Hadjithomas und Khalil Joreige, Jumana Bayazid El-Husseini, Dorothy Salhab Kazemi, Helen El-Khal, Simone Baltaxé Martayan, Jamil Molaeb, Fateh al- Moudarres, Nicolas Moufarrege, Mehdi Moutashar, Aref El Rayess, Adel al-Saghir, Mahmoud Said, Nadia Saikali, Hashim Samarchi, Mona Saudi, Juliana Seraphim, Cici Sursock und Khalil Zgaib Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility wird kuratiert von Sam Bardaouil und Till Fellrath, assoziierte Kuratoren, Gropius Bau (seit 1. Januar 2022 Direktoren am Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin). Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit der 16. Edition der Lyon Biennale of Contemporary Art organisiert.

Gropius Bau Q&A Stephanie Rosenthal, Direktorin des Gropius Bau, über die Gruppenausstellung und das Programm des Gropius Bau Inwiefern passt die Ausstellung Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility in das Programm des Gropius Bau? Der Gropius Bau versteht sich als ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des Diskurses. Vielfältige Perspektiven und unterrepräsentierte Stimmen stehen seit Jahren im Mittelpunkt unseres Ausstellungsprogramms. Um unseren Blickwinkel zu erweitern, kooperieren wir daher kontinuierlich mit verschiedenen Kurator*innen, die ihr besonderes Wissen und ihren jeweiligen Hintergrund einbringen. Mit Sam Bardaouil und Till Fellrath etwa, die das Programm seit 2018 begleiten, haben wir in den vergangenen fünf Jahren an verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen eng zusammengearbeitet. 2019 kuratierten sie die umfangreiche Gruppenausstellung Durch Mauern gehen, die anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls stattfand. Ihre Ernennung als Direktoren des Hamburger Bahnhofs – Museum für Gegenwart – in Berlin (ab 2022) markiert auch das Ende ihres direkten Engagements am Gropius Bau. Dieses könnte keinen sinnvolleren Abschluss finden, als die Ausstellung Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility. Welche Verbindungen gibt es zwischen Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility und dem Standort des Gropius Bau? Zwischen der ehemaligen Berliner Mauer, dem Abgeordnetenhaus und der Topographie des Terrors gelegen, befindet sich der Gropius Bau auf einem Areal mit einer aufgeladenen Geschichte. Das Ausstellungsprogramm bezieht sich auch auf die komplexe Geschichte Berlins, indem es die Frage aufwirft, auf welche Weise künstlerische Praktiken sich Themen wie Grenzen, Zugehörigkeit, Pflege, Reparatur und Heilung annähern können. Berlin war schon immer ein Zentrum des politischen Wandels und des interkulturellen Austauschs, was sich enorm auf die künstlerische Produktion auswirkte. Die Frage nach der Zugehörigkeit zu einem Ort, die schon im Beirut der 1950er bis 1970er Jahre problematisch erschien, stellte sich auch in Berlin seit den 1990er Jahren, als die Stadt zu einem Zentrum für internationale Künstler*innen und Kulturschaffende wurde. Deren unerschöpflicher Ideenreichtum weist gewisse Parallelen zum „Goldenen Zeitalter“ Beiruts auf. Wir hoffen, dass der Gropius Bau in diesem Sinne bedeutsame Bezüge zwischen den beiden unterschiedlichen Städten und ihren historischen Kontexten herstellen kann. Inwieweit nimmt die Ausstellung Bezug auf aktuelle Themen und Krisen? Transkulturelle Verflechtungen, wie sie Beirut besonders in den 1950er bis 1970er Jahren prägten, sind in der heutigen globalen Kunstwelt omnipräsent. Die Biografien der ausgestellten Künstler*innen, insbesondere ihre Erfahrungen von Entwurzelung und Flucht, weisen zudem zahlreiche Parallelen zur aktuellen Situation von Migrant*innen in Berlin auf. In der unmittelbaren Umgebung des Gropius Bau werden Themenkomplexe wie Grenzen, Migration und Flucht deutlich sichtbar. Der Blick auf die Geschichte aus der Perspektive von Künstler*innen bietet Bezugspunkte zu aktuellen Krisen. Dieser Punkt ist zentral für das

Gropius Bau Konzept des Gropius Bau, die Arbeit von Künstler*innen im Mittelpunkt der Arbeit des Gropius Bau stellen. Wie sieht das Programm zur Ausstellung aus? Das Vermittlungsprogramm des Gropius Bau legt den Fokus auf die enge Zusammenarbeit mit der unmittelbaren Nachbarschaft und umfasst Aktivitäten für Nachbarschaftsinitiativen und -gruppen. Darüber hinaus stehen die Gropius Bau Friends an den Wochenenden für individuelle Fragen und Austausch in der Ausstellung zur Verfügung, sowie für eine besondere Meet a Friend Begegnung in der Ausstellung während des Berlin Gallery Weekends. Wie gewohnt bieten wir öffentliche Führungen durch die Ausstellung in deutscher und englischer Sprache an, die für Schulklassen auch an individuellen Terminen kostenfrei buchbar sind. Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website. gropiusbau.de/beirut

Gropius Bau Q&A mit Sam Bardaouil und Till Fellrath, den Kuratoren, über die Konzeption und Umsetzung der Ausstellung Beirut and the Golden Sixties ist die bislang erste umfassende Ausstellung zur Kunst und Politik in Beirut während der „langen 1960er Jahre“. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und was hat Sie dazu bewogen, dieses Projekt in Angriff zu nehmen? Sam Bardaouil: Die Ausstellung ist in vielerlei Hinsicht eine persönliche Auseinandersetzung sowohl mit meiner eigenen Kindheit während des Libanesischen Bürger*innenkriegs als auch mit den Geschichten derjenigen, deren Leben mit dem meinen verflochten ist. Ich bin umgeben von Kunstwerken und Ausstellungen der in dieser Show vertretenen Künstler*innen aufgewachsen. Erst sehr viel später setzte ich mich dann als Kunsthistoriker bewusst mit der arabischen Moderne auseinander — das Projekt hat sich also in gewisser Weise lange angebahnt. Weitere Grundsteine für dieses Projekt wurden bereits 2008 gelegt, als Till und ich die Schau Italia Arabia kuratierten, in der wir erstmalig in New York im The Chelsea Art Museum eine umfassende Auswahl libanesischer Künstler*innen der Moderne ausstellten. 2013 zeigten wir in The Human Condition, einer Paul Guiragossian Retrospektive im Beirut Exhibition Center, über 300 Kunstwerke und Archivdokumente rund um den verstorbenen Künstler. Begleitend erschien eine wissenschaftliche Monografie mit umfangreichem, unveröffentlichtem Archivmaterial aus dieser Zeit. Zwischen 2016 und 2018 realisierten wir Witness to a Golden Age: Mapping Beirut’s Art Scene, 1955-1975. Das umfangreiche Archivmaterial aus dieser Periode, wurde in Form eines interaktiven Online-Archivs auf der Website http://saradarperspective.com/perspective1 zugänglich gemacht. Beirut and the Golden Sixties knüpft an all diese Jahre und Projekte an, um die Bandbreite der Künstler*innen, Kunsträume und Dokumente zu erweitern und ein tieferes Verständnis von den Debatten und dem Kunstschaffen der damaligen Beiruter Kunstszene zu entwickeln. Der Titel und das Ausstellungskonzept zeugen von dem Bestreben, das boomende Beirut der 1960er Jahre als globales Zentrum zu präsentieren und dabei zugleich mit dem Mythos des sogenannten Goldenen Zeitalters aufzuräumen. Können Sie diese doppelte Zielsetzung etwas näher erläutern? Sam Bardaouil und Till Fellrath: Viele Menschen im Libanon und darüber hinaus erinnern sich nostalgisch an die 1960er Jahre als eine Zeit des Wohlstands. Obwohl eine kurze Periode relativer Stabilität mit einer ultraliberalen Laissez-faire-Wirtschaftspolitik in Verbindung mit ausländischen Investitionen zu einem regelrechten Boom von Kunstgalerien, Kabaretts, Kinos, Hotels, Restaurants und anderen Unterhaltungsorten führte, hatte nur ein kleiner Bevölkerungsanteil Zugang zu diesen. Der Mythos vom „Goldenen Zeitalter“ verschleiert das Schicksal der großen Anzahl weniger privilegierter Bevölkerungsgruppen, die sich im Bürger*innenkrieg später auf gegnerischen Seiten gegenüberstanden. In diesem Krieg kulminierten die unversöhnlichen Ideologien, die sich auf engstem politischem und geografischem Raum gegenseitig bekämpften, was schon im Vorfeld immer wieder zu Gefechten und Blutvergießen geführt hatte. Der damalige Kosmopolitismus als ein Teilaspekt der Gesellschaft wurde von den christlich-nationalistischen Herrschaftseliten propagiert und hatte die Funktion, die Spannungen einzudämmen.

Gropius Bau Daher scheint die Idee eines „Goldenen Zeitalters“ nicht als angemessene konzeptionelle Linse, durch die die die Kunst dieser Zeit betrachtet werden sollte. Anhand einer Auswahl von über 220 Kunstwerken von 35 Künstler*innen bietet die Ausstellung einen umfassenden Überblick über das künstlerische Schaffen im Beirut der 1950er bis 1970er Jahre. Darüber hinaus werden die Diskurse und Anliegen dieser Periode eingehend beleuchtet. Nach welchen Kriterien haben Sie die Künstler*innen und Kunstwerke ausgewählt? SB & TF: Die endgültige Auswahl der Künstler*innen und Kunstwerke ist einer Reihe von Entdeckungen während der Recherche zu verdanken. In der damaligen Beiruter Kunstszene gab es eine große Fluktuation. Zudem stammten die Künstler*innen aus sämtlichen Gesellschaftsschichten. Genau diese Offenheit der damaligen Zeit wollten wir mit unserer Auswahl widerspiegeln. Wir forschten nach Kunstwerken und Archivdokumenten, um die große Zahl von Frauen aufzeigen, die in dieser Zeit im Libanon künstlerisch aktiv waren. Neben den geläufigen Namen fanden wir viele Frauen, die als Künstlerinnen und Galeristinnen Karriere machten. Helen El-Khal leitete die Gallery One, die erste kommerzielle Galerie für moderne Kunst, und war darüber hinaus selbst als Künstlerin tätig. Janine Rubeiz leitete den äußerst einflussreichen Kunstraum Dar El Fan (Das Haus der Kunst und Literatur) und Brigitte Schehadé das Centre d’Art Beyrouth, welches eine starke surrealistische Ausrichtung hatte. Von diesen Frauen war Helen El-Khal zwar die einzige Künstlerin, aber Rubeiz und Schehadé spielen eine zentrale Rolle in den ausgewählten Archivalien. Zudem haben wir versucht, einige verkannte Persönlichkeiten hervorzuheben, die von großer Bedeutung für die Debatten um Kunst und Identität im Libanon nach dem Erlangen der Unabhängigkeit hatten, darunter Adel al-Saghir. Eine Reihe von Künstler*innen aus dem Irak und Syrien, etwa Fateh al- Moudarres und Dia al-Azzawi, stellten in jenen Jahren regelmäßig in Beirut aus und nahmen häufig an Gesprächsrunden mit lokalen Künstler*innen teil. Künstler*innen wie Farid Aouad hingegen finden keinen Eingang in neuere Studien oder Ausstellungen über diese Zeit, da sie den größten Teil ihres Lebens im Ausland verbrachten. Diese Tatsache hatte und hat Einfluss auf die lokale Rezeption ihres Schaffens und macht einen Teil der Spannung zwischen Lokalität und Internationalität aus, die wir vermitteln möchten. Darüber hinaus wird die Pluralität der verwendeten Medien und Stile hervorgehoben. Neben eher konventionellen malerischen und bildhauerischen Formaten stießen wir auf ausdrucksstarke künstlerische Praktiken in den Bereichen Tapisserie, kinetische Kunst, Op-Art und Film. Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs spiegeln die verschiedenen Stile auch die Bandbreite der politischen Zugehörigkeiten der Künstler*innen in Beirut wider, die oft in Konflikt zueinander standen. Als es darum ging, die Auswahl der Kunstwerke einzugrenzen, befassten wir uns eingehender mit den Bezügen zwischen den Werken und den Archivdokumenten.

Gropius Bau Woher beziehen Sie die in der Ausstellung gezeigten Exponate? SB & TF: Im Laufe der Jahre haben wir enge persönliche und berufliche Beziehungen zu Künstler*innennachlässen, Museen, Galerien und anderen historischen Akteur*innen geknüpft, die die turbulenten 1960er Jahre miterlebt und geprägt haben. Insgesamt arbeiten wir mit etwa 40 Sammlungen weltweit zusammen, die uns großzügig Kunstwerke und Archivdokumente zur Verfügung stellen. Das Ausstellungsdesign vermittelt den Eindruck einer sich im Aufbau befindlichen Welt. In Malereien, Skulpturen, Wandteppichen, kinetischer Kunst und Op-Art und Filmen, aber auch in Archivdokumenten, wie politischen Plakaten oder Einladungskarten zu Vernissagen manifestieren sich das künstlerische Schaffen und der politische Kampf im damaligen Beirut. Ein großer Teil dieser Exponate wird auf Architekturelementen präsentiert, wodurch ihre Produktionsbedingungen offengelegt werden. Können Sie kurz auf die räumliche Anordnung und die Gesamtpräsentation eingehen? SB & TF: Wir wollten eine immersive, sinnlich erfahrbare Umgebung schaffen, die die Sehnsüchte und Spannungen der damaligen Zeit in eine architektonische Form übersetzt. Die Dramaturgie der Ausstellung baut sich als Crescendo über fünf thematische Abschnitte auf und endet mit dem Ausbruch des Bürger*innenkriegs. Indem wir einen alternativen, kritischen und selbstreflexiven Blick auf die vielfältigen Verwicklungen der Künstler*innen und politischen Akteur*innen jener Zeit richten, wollen wir die Mythen zu entlarven, die zur Konstruktion bestimmter Narrative geführt haben. Die Ausstellungsarchitektur entspricht unserer kuratorischen Absicht, eine Erfahrung zu schaffen, die nicht rückwärtsgewandt ist. Stattdessen ermöglicht die Ausstellung eine zeitgenössische Sichtweise auf eine Verkettung von Ereignissen, die in den späten 1950er Jahren ihren Anfang hatte, deren Spätfolgen aber für viele Menschen bis heute eine gelebte Realität bedeuten. Das Narrativ der Ausstellung endet mit dem Ausbruch des Libanesischen Bürger*innen- kriegs. Was wurde aus der pulsierenden Kunstszene während und nach dem Krieg? SB & TF: Traurigerweise war wenige Jahre nach dem Krieg nicht mehr viel von der Kunstszene übrig. In der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen wanderten die Künstler*innen nach Europa, in die USA und an den Persischen Golf aus. Andere stellten die Kunstproduktion ganz ein. Das Gebiet, das einst das Herz des intellektuellen Beiruts war, wurde durch eine Demarkationslinie auseinandergerissen, die die Stadt in zwei Teile trennte. Dadurch wurde der Strom der Ideen zwischen den heterogenen Communitys, die sich dort einst trafen, unterbrochen. Nach allgemeiner Auffassung markiert der Krieg einen harten Bruch in der künstlerischen Produktion. Die Nachkriegsgeneration der 1990er Jahre hatte ganz andere Anliegen: Ihre Vertreter*innen hinterfragten die Darstellung von Gewalt und die Rolle von Bildern als Antwort auf die Lücken im kollektiven Gedächtnis der Nachkriegszeit. Sie distanzierten sich von ihren Vorgänger*innen, die sie nicht mehr für fähig hielten, eine fundierte Kritik an den Nachkriegsbedingungen zu üben. Einige zuvor sozial engagierte Künstler*innen, so lautete ihre Kritik, unterstützten aktiv das neue Machtregime, das mit dem erklärten Ende des Bürger*innenkriegs Einzug hielt.

Gropius Bau Der Libanon befindet sich derzeit in einer verheerenden Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie und die Explosion im Beiruter Hafen vom 4. August 2020 noch verschärft wurde. Tausende von Menschen sind auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen aus dem Land geflohen oder ausgewandert. Nimmt die Ausstellung Bezug auf die gegenwärtigen Verhältnisse? SB & TF: Es war uns wichtig, dass diese Ausstellung nicht einfach eine historische Aufarbeitung sein sollte. Auch wollten wir uns nicht damit begnügen, einen alternativen Kanon zu erstellen. Wir haben uns mit den Wechselwirkungen zwischen Kunst und Politik in den turbulenten 1960er Jahren beschäftigt, um ihre Auswirkungen auf die Gegenwart zu beleuchten. Die Krise, die der Libanon derzeit durchmacht, entspricht einer zyklischen Wiederholung der bürger*innenkriegsähnlichen Zustände, die seit den 1860er Jahren andauern – der Zeit, als die Kolonialmächte aus wirtschaftlichen Interessen heraus in den Seidenhandel in Großsyrien investierten. Wir wollten die Ausstellung mit einer zeitgenössischen Erzählung unterfüttern. Die Künstler*innen und Filmemacher*innen Joana Hadjithomas und Khalil Joreige etwa intervenieren mit ihrer eigens für die Ausstellung realisierten Arbeit in die Vergangenheit, indem sie Fragen aufwerfen, die sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft betreffen.

Gropius Bau Chronologie der historischen Ereignisse von 1860 bis 1989 1860 Ankunft französischer Truppen in Großsyrien Im Jahr 1860 landeten französische Truppen mit dem Ziel, die religiös motivierten Massaker zwischen den Christ*innen und den Drus*innen zu unterbinden. Dies führt zur Gründung des Verwaltungsdistrikts Libanonberg und zur Verabschiedung sektaristischer Gesetzgebungen. 1914 Ausbruch des Ersten Weltkriegs Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte zur sogenannten „Großen Hungersnot im Libanon“ (1915-1918). Sie forderte eine hohe Zahl an Todesopfern und löste eine Auswanderungswelle aus, in deren Verlauf fast 30 % der Bevölkerung das Land verließen. Ein Großteil dieser Menschen wanderte in nord- und südamerikanische Länder aus. 1915–1919 Zustrom von Kriegsüberlebenden Über mehrere Jahre erreichten Kriegsüberlebende aus verschiedenen Teilen des zerfallenden Osmanischen Reiches den Verwaltungsdistrikt Libanonberg. Es entstanden mehrere Ghettos und Lager, in denen sich konzentrierte Communitys rassifizierter Geflüchteter bildeten. 1916 Das Sykes-Picot-Abkommen Frankreich und Großbritannien unterzeichneten 1916 das Sykes-Picot-Abkommen, eine geheime Übereinkunft, um ihre jeweiligen Interessengebiete im Nahen Osten abzustecken. Es sah auch die Aufteilung der Territorien des Osmanischen Reichs unter den beiden Kolonialmächten vor. 1920 Proklamation des Staats Großlibanon Der französische General Henri Gouraud proklamierte die Gründung des Staats Libanon auf der Grundlage des Mandatssystems. 1923 Französisches Völkerbundmandat für Syrien und Libanon Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 führt der Völkerbund (der historische Vorläufer der Vereinten Nationen) offiziell ein Mandatssystem ein, das die Verwaltung der ehemaligen deutschen Kolonien und der Provinzen des Osmanischen Reichs durch die Mitgliedsländer des Völkerbunds in seinem Namen vorsieht. 1943 Libanesische Unabhängigkeit Der Libanon erlangte seine Unabhängigkeit von Frankreich nach 23 Jahre währender Mandatsherrschaft.

Gropius Bau 1948 Der erste arabisch-israelische Krieg Der Staat Israel wurde inmitten eines Kriegs ausgerufen, der auf dem Gebiet des unter britischem Mandat stehenden Palästina ausgetragen wurde. In Israel ist er als „Israelischer Unabhängigkeitskrieg (von Großbritannien)“ bekannt. In Palästina wird er als „Nakba“ (die Katastrophe) bezeichnet, die zu einem Massenexodus von Palästinenser*innen führt, von denen viele in den Lagern für Geflüchtete der Beiruter Vorstädte Zuflucht suchen. 1952 Der Militärputsch in Ägypten Das ägyptische Staatsoberhaupt König Farouk wurde in einem Staatsstreich durch das „Komitee freier Offiziere“ unter der Führung von Mohamed Naguib und Gamal Abdel Nasser gestürzt. Bald darauf wurde Nasser zum sozialistischen Präsidenten Ägyptens ernannt. Wohlhabende kosmopolitische Familien versuchten daraufhin, ihr Vermögen außer Landes zu bringen und sich in den Libanon abzusetzen. 1954–1962 Der algerische Unabhängigkeitskrieg / die Algerische Revolution Die algerische Nationale Befreiungsfront (FLN) kämpfte in diesem Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich und erzwang schließlich die Unabhängigkeit Algeriens von der Kolonialmacht. 1956 Der zweite arabisch-israelische Krieg / Die Suezkrise Israel, Großbritannien und Frankreich marschierten in Ägypten ein, um Präsident Gamal Abdel Nasser zu stürzen. Dieser hatte zuvor die in ausländischem Besitz befindliche Suezkanal-Gesellschaft, die für die Verwaltung des Kanals zuständig ist, verstaatlicht. 1958 Staatsstreich im Irak / Revolution vom 14. Juli Eine Gruppe panarabischer Nationalisten, bekannt als „die Freien Offiziere“, stürzte die herrschende Dynastie der Haschemit*innen im Irak, die von König Faisal I. von Jordanien unter der Schirmherrschaft Großbritanniens errichtet worden war. Der Putsch führt zur Gründung der Republik Irak. 1958 Die Libanonkrise Im Juli übernahmen US-Marineeinheiten die Kontrolle über den Flughafen und den Hafen von Beirut. Die Militäraktion Operation Blue Bat hatte zum Ziel, die pro-westliche Regierung von Präsident Camille Chamoun im Rahmen der Eisenhower-Doktrin gegen die Ausbreitung des Kommunismus in der Region und die Gründung der Vereinigten Arabischen Republik durch Syrien und Ägypten zu schützen. Die US-Truppen zogen sich erst im Oktober zurück, nachdem Chamoun von Präsident Fouad Chehab abgelöst wurde.

Gropius Bau 1963 Militärputsch des 8. März Das Militärkomitee der Arabischen Sozialistischen Baath-Partei, dem auch Hafez al-Assad angehört, ergriff die Macht in Syrien. Der Putsch wurde von Ideologien des panarabischen Nationalismus, des Panislamismus und des Großsyrianismus getragen. 1967 Der dritte arabisch-israelische Krieg / Der Sechstagekrieg Vom 5. bis 10. Juni 1967 wurden arabische Militärs und Paramilitärs vom Staat Israel besiegt, was zur Annexion der Golanhöhen, des Westjordanlands, Ost-Jerusalems und der Sinai- Halbinsel führte. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser trat infolge dieser Niederlage zurück. 1973 Der vierte arabisch-israelische Krieg / Jom-Kippur-Krieg / Ramadan-Krieg Ägypten und Syrien führten eine Koalition arabischer Staaten in einen militärischen Konflikt gegen Israel, um die Kontrolle über die von Israel besetzte Sinai-Halbinsel zurückzugewinnen. 1975 Der Libanesische Bürger*innenkrieg Nach Jahrzehnten politischer Spannungen zwischen Gruppen unterschiedlicher Konfessionen markierten bewaffnete Zusammenstöße zwischen den christlich-nationalistischen Phalangist*innen und den Guerillas der Palästinensischen Befreiungsorganisation den Ausbruch des Bürger*innenkriegs – darunter auch das sogenannte „Beirut Bus Massacre“. Im Verlauf des komplexen, 15 Jahre andauernden militärischen Konflikts folgten unzählige weitere gewaltsame Auseinandersetzungen und Massaker. 1976 griff Syrien in den Krieg ein; 1982 besetzte Israel den Süden des Libanon. 1979 Die islamische Revolution im Iran Den Putsch der Mullahs beendete die Herrschaft des Schahs von Iran, Mohammad Reza Pahlavi, der aus strategischen Gründen lange von den USA unterstützt worden war. Dies führte zu einer Neuordnung der politischen Kräfte und konfessionellen Allianzen in der Region. 1989 Das Abkommen von Ta’if Das 1989 in Ta’if, Saudi-Arabien, ausgehandelte Abkommen umfasst politische Reformen und ein Programm für den vollständigen Rückzug Syriens aus dem Libanon. Es besiegelte das Ende des Libanesischen Bürger*innenkriegs.

Gropius Bau Bibliografie Adnan, Etel. To Look at the Sea Is to Become What One Is: An Etel Adnan Reader (New York: Nightboat Books, 2014). Adnan, Etel. Sitt Marie Rose, 8th ed. (Sausalito: The Post-Apollo Press, 2011). Barakat, Halim, ed., Toward a Viable Lebanon (London: Croom Helm Ltd; Washington: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1988). Bardaouil, Sam. Surrealism in Egypt: Modernism and the Art and Liberty Group (London und New York: I.B. Tauris, 2017). Bardaouil, Sam, und Till Fellrath, eds., Paul Guiragossian: Displacing Modernity (Milan: Silvana Editoriale, 2018). Barlow, Anne, ed., Huguette Caland (London: Tate Publishing, 2019). Bellan, Monique, und Julia Drost, eds., Surrealism in North Africa and Western Asia: Crossings and Encounters. Beiruter Texte und Studien (BTS), Issue 141 (Beirut: Orient Institut Beirut, 2021). Buchakjian, Gregory, ed., Michel Basbous (Beirut: Beirut Exhibition Center, 2014.) Buheiry, Marwan. Beirut’s Role in the Political Economy of the French Mandate, 1919–1939, Papers on Lebanon, no. 4 (Oxford: Centre for Lebanese Studies, 1986). Choucair, Saloua Raouda, ed., Saloua Raouda Choucair: Her Life and Art (Beirut, 2002). Creswell, Robyn. City of Beginnings: Poetic Modernism in Beirut, Translation/Transnation (Princeton und Oxford: Princeton University Press, 2019). Daderko, Dean, ed., Recognize My Sign: Nicolas Moufarrege. (Houston: Contemporary Arts Museum Houston, 2018). Daderko, Dean, und Elaine Reichek. Nicolas Moufarrege: Elaine Reichek & Dean Daderko in Conversation, DUETS (New York: Visual Aids, 2016). David, Catherine, ed., Dia Al-Azzawi: A Retrospective, From 1963 Until Tomorrow. (Milan: Silvana Editoriale, 2018). Davidian, Edgar. Alfred Basbous – Modernist Pioneer. (Batroun: Alfred Basbous Foundation, Rachana, 2017). Didier-Hess Valérie, und Hussam Rashwan. Mahmoud Said. Catalogue Raisonné, Vol. I–II. II vols. (Milan: Skira, 2017). El-Khal, Helen. The Woman Artist in Lebanon (Beirut: Institute for Women’s Studies in the Arab World, 1987). Gasparian, Natasha. Commitment in the Artistic Practice of Aref El-Rayess: The Changing of Horses (London: Anthem Press, 2020). Gates, Carolyn. The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy (London; New York: Centre for Lebanese Studies und I.B. Tauris, 1998). Gilman, Claire, ed., Huguette Caland: Tête-à-Tête, Drawing Papers 145 (New York: The Drawing Center, 2021). Gonnard, Catherine. Simone Baltaxé (Paris: Les Éditions Cercle d’Art, 2009). Hakim, Lina. Dia Al-Azzawi. Taking A Stand: Activism Through Graphic Design (Amsterdam: Khatt Books, 2017). Hamdan, Kamal. Le Conflit Libanais: Communautés Religieuses, Classes Sociales et Identité Nationale (Paris: Garnet, 1997). Johnson, Michael. All Honourable Men: The Social Origins of War in Lebanon. (London und New York: Center for Lebanese Studies und I.B. Tauris, 2002).

Gropius Bau Kassab, Nadine, ed., Janine Rubeiz et Dar El Fan: Regard Vers Un Patrimoine Culturel (Beirut: Editions Dar An-nahar, 2003). Kassir, Samir. Beirut, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2010). Kazem, Dorothy Salhab, ed., The Spirit of the Pot: Dorothy Salhab Kazem (Beirut: Antoine, 2009). Kerr, Malcolm H. The Arab Cold War: Gamal ’Abd Al-Nasir and His Rivals, 1958-1970. 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1971). Khalaf, Samir. Civil and Uncivil Violence in Lebanon: A History of the Internationalization of Communal Conflict. (New York: Columbia University Press, 2002). Khazen, Farid El-. The Communal Pact of National Identities: The Making and Politics of the 1943 National Pact. (Oxford: Centre for Lebanese Studies, 1991). Khouri, Kristine, und Rasha Salti. Past Disquiet: Artists, International Solidarity and Museums- in-Exile. Museum under Construction 15. (Warsaw, Poland: Museum of Modern Art in Warsaw, 2018). Lenssen, Anneka. Beautiful Agitation: Modern Painting and Politics in Syria. 1st ed. (Berkeley, Los Angeles und London: University of California Press, 2020). Lenssen, Anneka, Sarah Rogers, und Nada Shabout, eds. Modern Art in the Arab World. Primary Documents. (New York: The Museum of Modern Art, 2018). Maasri, Zeina. Cosmopolitan Radicalism: The Visual Politics of Beirut’s Global Sixties. The Global Middle East 13. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020). Makdisi, Ussama. The Culture of Sectarianism: Community, History and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon. (Berkeley: University of California Press, 2000). Maltzahn, Nadia von, und Monique Bellan. The Art Salon in the Arab Region: Politics of Taste Making. Beiruter Texte und Studien 132. (Orient Institut Beirut, 2019). Morgan, Jessica, ed., Saloua Raouda Choucair. (London: Tate Publishing, 2013). Moshayedi, Aram, ed., Huguette Caland: Everything Takes the Shape of a Person, 1970-78. (Milan: Skira, 2017). Myers-Szupinska, Julian, und Heidi Rabben. The Ninth Page: Etel Adnan’s Journalism 1972-74. (San Francisco: CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, 2013). Nammour, Cesar, Helen Khal. Helen Khal. (Beirut: Fine Arts Consulting and Publishing, 2004). Nammour, Cesar, und Gabriela Schaub. Resonances: 82 Lebanese Artists Reviewed by Helen Khal. (Beirut: Fine Arts Consulting and Publishing, 2011). Obrist, Hans-Ulrich, und Daniel Birnbaum. Etel Adnan: In All Her Dimensions. (Milan: Skira, 2014). Porter, Venetia, und Maha Azizé Sultan. Laure Ghorayeb: Black on White (Beirut: Kaph Books, 2019). Rogers, Sarah. Modern Art in Cold War Beirut: Drawing Alliances. (Routledge Research in Art History. New York und London: Routledge, 2021). Salibi, Kamal. A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered. (London: I.B. Tauris, 1988). Saudi, Mona. Mona Saudi: Forty Years in Sculpture: Quarante Ans de Sculpture: (Beirut, 2006). Sfeir-Semler, Andrée. ed. Etel Adnan, The uprising of colors: The Tapestries. (Beirut: Sfeir- Semler Gallery, 2020). Taan, Yasmine Nachabe. Saloua Raouda Choucair - Modern Arab Design: An Exploration of Abstraction Across Materials and Functions. (Amsterdam: Khatt Books, 2019)

Gropius Bau Takesh, Suheyla, und Lynn Gumpert. eds. Taking Shape: Abstraction from the Arab World. (Munich: Hirmer Publishers, 2020). Thorel, Pascale le. Shafic Abboud. (Milan: Skira, 2015). Traboulsi, Fawwaz. A History of Modern Lebanon. (London: Pluto Press, 2007). Wilson-Goldie, Kaelen. Etel Adnan (Contemporary Painters). (Farnham: Lund Humphries, 2018). Yaqub, Salim. Containing Arab Nationalism: The Eisenhower Doctrine and the Middle East (The New Cold War History). (North Carolina: University of North Carolina Press, 2004).

Gropius Bau Weitere Informationen und Kontakt Pressebilder Eine Auswahl von Bildmaterial in druckfähiger Auflösung ist in unserem Pressebereich (gropiusbau.de/presse) zum Download verfügbar. Im Rahmen redaktioneller Berichterstattung über die Ausstellung Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility (25. März bis 12. Juni 2022) können die Bilder abgerufen und während der Ausstellungslaufzeit sowie vorab zur Ankündigung derAusstellung lizenzfrei verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Bilder nicht beschnitten, überdruckt oder manipuliert werden dürfen. Die Nutzung der Bilder ist frei, wenn die entsprechenden Bildnachweise als Quelle genannt werden. Bitte beachten Sie, dass in der Ausstellung nur Raumansichten aufgenommen werden dürfen. Planen Sie Einzelaufnahmen von Werken und Close-ups, sind diese von den Rechteinhaber*innen freigeben zu lassen. Zugangsdaten Benutzername: pressemgb Passwort: atrium2021 Pressemeldungen, Pressebilder, Pressetermine und digitale Pressemappen gropiusbau.de/presse Pressekontakt Birgit Schapow presse@gropiusbau.de Gropius Bau +49 30 254 86 - 384 Öffnungszeiten Öffnungszeiten Mittwoch bis Montag 10:00–19:00, Donnerstag 10:00–21:00 Dienstag geschlossen An Feiertagen geöffnet Tickets Tickets sind vor Ort im Gropius Bau und in unserem Onlineshop erhältlich: gropiusbau.de/tickets Online gropiusbau.de facebook.com/gropiusbau twitter.com/gropiusbau instagram.com/gropiusbau #GropiusBau

Gropius Bau Förderer, Partner und Medienpartner Der Gropius Bau wird gefördert durch Die Ausstellung wird gefördert durch Partner Medienpartner Besonderer Dank an: Faisal Tamer; Saradar Collection: Mrs. Dina Saradar, Director of the Saradar Collection; In Situ - fabienne leclerc, Paris; The Third Line, Dubai

Sie können auch lesen