Leitfaden für rechtliche Fragestellungen in Citizen-Science-Projekten

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Leitfaden für rechtliche Fragestellungen

in Citizen-Science-Projekten

Museum für Naturkunde Berlin

Der Leitfaden wurde im Rahmen des Projektes

„Rechtliche Fragen in Citizen-Science-Projekten“

von Linda Freyberg

unter der Leitung von Silke Voigt-Heucke (beide MfN) erstellt.

Das Projekt wird vom Bundesministerium

für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Die Fachbetreuung liegt im BMBF, Ref 115 – Strategische Vorausschau,

Partizipation und Bürgerforschung und beim

DLR PT – Büro Wissenschaftskommunikation.

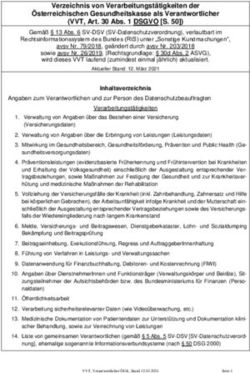

gefördert vomSEITE 6 SEITE 47

Einleitung Urheberrecht

SEITE 10 SEITE 49

Welche Rechtsgebiete sind für Citizen-Science-Projekte relevant? Was schützt das Urheberrecht?

SEITE 68

SEITE 11 Einräumung von Nutzungsrechten und Schutzrechten

Versicherungsschutz

SEITE 74

SEITE 13 Freie Lizenzen

Modelle des Tätigwerdens

SEITE 79

SEITE 14 Rechtemanagement

Wie ist der Citizen Scientist gegen Schäden

an seiner Person abgesichert?

SEITE 86

SEITE 15

Wer haftet im Schadensfall? Fazit

SEITE 87

SEITE 19

Zusammenfassung Checkliste

SEITE 88

SEITE 21 Weiterführende Quellen

Datenschutz

SEITE 90

SEITE 23 Impressum

Wann gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)?

SEITE 30

Welche Grundsätze müssen bei der Verarbeitung schützenswerter

Daten beachtet werden?

SEITE 42

Beispiel Smartphone-Apps als Mittel der Bürgerforschung

SEITE 44

Welche Persönlichkeitsrechte sind neben dem Datenschutz

zu beachten?

4 5Einleitung

Das Interesse an Bürgerforschung nimmt zu und immer mehr Menschen beteiligen sich an bei der Planung und Durchführung rechtliche Fragestellungen. Hier sind die Initiator*innen

entsprechenden Aktivitäten. Die Beteiligung von Bürger*innen in der Wissenschaft ist zwar aber nicht immer große wissenschaftliche Einrichtungen, die auf den Rat hauseigener

nicht neu, wird aber durch digitale Beteiligungsformate entscheidend begünstigt. Rechtsabteilungen zurückgreifen können, sondern auch (kleine) Vereine oder engagierte

Dass die Wissenschaft partizipative Formate fördert, gezielt einsetzt und Bürger*innen Einzelpersonen.7 Auch können durch partizipative Projektansätze sowie durch den Einsatz

teilweise selbst Projekte initiieren, ist eine relativ neue Entwicklung, die unter dem aus dem digitaler Strukturen und Tools neue Fragestellungen aufkommen, beispielsweise hinsichtlich

Englischen adaptierten Begriff Citizen Science subsumiert wird. des Versicherungs- oder Datenschutzes.

In einem Positionspapier von 2015 sah der Wissenschaftsrat Citizen Science als eine Form

gesellschaftlicher Partizipation an, die einen wichtigen Beitrag der Wissenschaft zur Bewäl Im Grünbuch wurde die „Erarbeitung von Handlungsleitfäden“8 als Handlungsoption für die

tigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen darstellen kann.1 Klärung rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen für Citizen-Science-Projekte identi

Das BMBF ordnet Citizen Science in einem Grundsatzpapier zu Wissenschaftskommunikation fiziert und Leitbilder für diesen Kontext entwickelt.9 Die Leitbilder 6 und 7 adressieren die

von 2019 als „eine Form der Partizipation mit hohem Innovationspotenzial“2 ein. In Deutsch- Datenqualität und das datenschutzkonforme Datenmanagement, den Versicherungsschutz

land hat das BMBF von 2014 bis 2017 den GEWISS-Prozess unterstützt, dessen Ergebnis das sowie den freien Zugang zu Daten, „um dem Anspruch eines echten Austauschs zwischen

2016 veröffentlichte Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland 3 war. Wissenschaft und Gesellschaftgerechtzuwerden“.10

Auf Initiative des BMBF fand im Mai 2019 im Museum für Naturkunde, organisiert von

Dort wird Citizen Science folgendermaßen definiert: Katrin Vohland, ein Werkstattgespräch statt, bei dem ein hoher Beratungsbedarf hinsichtlich

„Citizen Science beschreibt die Beteiligung von Personen an wissenschaftlichen Prozessen, die rechtlicher Fragestellungen in der Community identifiziert wurde.11 Dort wurden auch innova

nicht in diesem Wissenschaftsbereich institutionell gebunden sind. Dabei kann die Beteiligung tive Anwendungsbereiche wie DIY-Biologie angeprochen, in denen spezielle rechtliche

in der kurzzeitigen Erhebung von Daten bis hin zu einem intensiven Einsatz von Freizeit Fragestellungen auftauchen.

bestehen, um sich gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern und/oder Aus diesen Vorarbeiten und aus dem starken Bedürfnis nach Klärung rechtlicher Fragestel

anderen Ehrenamtlichen in ein Forschungsthema zu vertiefen.“ 4 lungen der Citizen-Science-Community resultierte das BMBF-Projekt, in dessen Rahmen

dieser Leitfaden entstand.

Aus dieser sehr breiten Auffassung ergeben sich verschiedenste Modelle des Tätigwerdens

der Bürger*innen als Sammler*innen oder Auswerter*innen von Daten, als konzeptionelle Im Jahr 2020 fanden zwei virtuelle Workshops zu rechtlichen Fragestellungen in Citizen-

Partner*innen oder auch als Projektinitiator*innen. Science-Projekten statt, am 23.06.2020 sowie am 02.11.2020. In 2020 wurde begleitend die

Auch die Arten der Tätigkeiten besitzen ein breites Spektrum, sei es die Beobachtung von AG „Citizen Science & Recht“12 von Linda Freyberg und Friederike Klan gegründet, um den

Umweltphänomenen oder die Analyse (großer) Datensätze. Zudem kann der Grad der Austausch zu rechtlichen Themen zu strukturieren und zu fördern.

institutionellen Gebundenheit sowie die Dauer des Engagements der Citizen Scientists stark Im Juni wurde im Rahmen des BMBF-Projektes eine Umfrage unter Leiter*innen von deut-

variieren: Einige sind langfristig und eigenständig engagiert oder über langjährige Mitglied- schen Citizen-Science-Projekten durchgeführt, die eine große Unsicherheit, vor allem beim

schaften in Vereinen oder Fachgesellschaften und andere laden einmalig ein Bild oder eine Umgang und bei der Veröffentlichung von Daten, und insgesamt einen hohen Beratungsbedarf

Audiodatei in einer App hoch.5 aufzeigte. Zum Thema Urheberrecht und geistiges Eigentum gaben über 40 % (N=63) der

Sichtbar wird Citizen Science in Deutschland vor allem auf der Plattform Bürger schaffen Teilnehmenden einen großen Beratungsbedarf an.

Wissen 6, auf der Anfang Dezember 2020 157 Citizen-Science-Projekte präsentiert werden.

In Citizen-Science-Projekten ergeben sich wie in allen anderen wissenschaftlichen Projekten 7 Laut einer aktuellen Umfrage von Bürger schaffen Wissen werden 60 % der Projekte von Universitäten,

Hochschulen und/oder Forschungseinrichtungen initiiert (und geleitet) und rund 20 % von Vereinen, Gruppen,

1 Siehe Wissenschaftsrat (2015): https://perma.cc/PY9G-F9DA, S. 27. Stiftungen, Bildungseinrichtungen oder NGOs sowie rund 20 % von Behörden und diversen Kooperationen

2 BMBF (2019): https://perma.cc/EK6C-QFAM. zwischen verschiedenen Gruppen, siehe https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/umfrage2020.

3 Siehe Bonn et al. (2016): https://www.buergerschaffenwissen.de/sites/default/files/assets/dokumente/ 8 Bonn et al. (2016), S. 28.

gewiss-gruenbuch_citizen_science_strategie.pdf#page=14. 9 Ebenda, S. 26 ff.

4 Bonn et al. (2016), S. 14. 10 Ebd., S. 26.

5 Siehe https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/handbuch/was-ist-citizen-science. 11 Siehe Vohland/Knapp (2019):https://doi.org/10.7479/w295-dm53.

6 Siehe https://www.buergerschaffenwissen.de/. 12 Siehe https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/arbeitsgruppen/cs-recht.

6 7Einleitung

Wie hoch ist Ihr Beratungsbedarf an folgenden rechtlichen Themen? Der folgende Leitfaden soll einen Überblick der relevanten rechtlichen Gegebenheiten

liefern und vor allem Wege aufzeigen, wie rechtliche Fallstricke und Risiken durch besonnene

Planung vermieden werden können. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Anzeigen von

möglichst einfachen Wegen und Lösungen, wobei auf Risiken, aber vor allem auf deren

Vermeidung eingegangen wird.

Dieser Leitfaden kann nicht alle individuellen Szenarien berücksichtigen und für jeden Fall

41,4 % 24,1 % 20,7 % 13,8 % rechtssichere Lösungen abbilden. Diese sind im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden.

Daher stellt dieser Leitfaden kein rechtsverbindliches Instrument dar, aus dem sich eindeutige

Urheberrecht und geistiges Eigentum

Regeln und Regelungen für jedwede Herausforderung ableiten lassen, und kann somit eine

persönliche Rechtsberatung nicht ersetzen.

Zudem basiert der Leitfaden auf der aktuellen Gesetzeslage von 2020. Diese kann und wird

sich beispielsweise durch Anpassungen an europäische Verordnungen13, neue Rechtsprech

31,0 % 41,4 % 17,2 % 10,3 % ung und andere Einflüsse ändern.

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte (DSGVO etc.)

Daher wird der Leitfaden sich kontinuierlich weiterentwickeln und in 2021 zu einem offenen

dynamischen Dokument gemacht.

Der offene und partizipative Ansatz in Citizen-Science-Projekten stellt auch und vor allem eine

Chance zur Etablierung von Open-Science-Praktiken wie Open Access dar und kann auf diese

27,6 % 31,0 % 27,6 % 13,8 % Weise zu mehr Offenheit und Transparenz in der Wissenschaftskommunikation führen.

Versicherungsschutz

25,9 % 32,8 % 24,1 % 17,2 %

Creative Commons-Lizenzen

• großer Bedarf • mittlerer Bedarf • kein Bedarf • Ohne Antwort

13 Besonders ist hier die Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes

zu berücksichtigen, die zum Juni 2021 erfolgen wird. Siehe Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher

schutz (2020): https://perma.cc/TN2D-K6PE.

8 9Einleitung

Welche Rechtsgebiete sind für

Citizen-Science-Projekte relevant?

In der Planung, Durchführung und der Abschlussphase Hinsichtlich der Versicherung der Citizen Scientists

von Citizen-Science-Projekten tauchen an vielen stellen sich beispielsweise folgende Fragen:

Stellen rechtliche Fragestellungen auf, darüber hinaus • Wie sind Citizen Scientists gegen Schäden

sind im rechtlichen Kontext zahlreiche Vorgaben und abgesichert?

Verordnungen zu beachten und zu erfüllen. • Welche Versicherung greift, wenn der/die Bürger

forschende einen Schaden verursacht?

In der Planungs- und Konzeptionsphase sind vor allem

datenschutzrechtliche Verordnungen zu berücksich Auch die Publikation von Daten und (wissenschaft

tigen, allen voran die Datenschutzgrundverordnung lichen) Ergebnissen, der öffentliche Auftritt des

(DSGVO). In diesem Rahmen sind Konzepte für den Projektes sowie Fragen des Urheberrechts sind bereits

Schutz der Persönlichkeitsrechte beteiligter und in der Planung zu berücksichtigen.

unbeteiligter Personen sowie ein Plan für die Speiche-

rung, Bearbeitung, Sicherung und Veröffentlichung von Bezüglich des Urheberrechts stellen sich Fragen wie:

Daten zu entwickeln. Dafür eignet sich die Erstellung • Muss von den Citizen Scientists eine Erlaubnis für

eines Datenmanagementplans, der in vielen Förder- die Verwendung von Fotos eingeholt werden?

richtlinien obligatorisch ist.

In Bezug auf den Datenschutz kommen Fragen wie

• Dürfen aus der Datenbank Daten entnommen

werden?

• Unter welcher Lizenz stehen einzelne Beiträge der

Versicherungsschutz

diese auf: Bürgerforschenden?

• Brauche ich das Einverständnis der Citizen Scien- • Unter welcher Lizenz werden wissenschaftliche

tists14, wenn ich personenbezogene Daten verar Beiträge des Projektes veröffentlicht?

beite?

• Wer ist in dem Projekt verantwortlich für den Zusammenfassend können also die rechtlichen

Datenschutz? Bereiche Versicherungsschutz, Datenschutz sowie

• Was muss ich bei der Speicherung, Verarbeitung Urheberrecht als relevant für die Planung, Durchfüh-

und (Langzeit-)Archivierung von Daten beachten? rung und den Abschluss von Citizen-Science-Projekten

erachtet werden.

Es ist zudem ratsam, bereits in der Planung von

Projekten die rechtliche Absicherung, besonders jene Im Folgenden wird auf die Grundlagen dieser Rechts

der Citizen Scientists, während der Durchführung und gebiete sowie auf typische Szenarien und Fälle, die

die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Publika in der Citizen-Science-Forschung auftreten können,

tion der Ergebnisse mit zu bedenken. Demnach spielen eingegangen.

): §

Fragen des Versicherungsschutzes bereits in der

Planung eine Rolle. Hierfür ist der Status des Tätigwer-

dens der Citizen Scientists in den verschiedenen

Projektphasen relevant und wie diese gegen Schäden

an ihrer Person sowie gegen Haftung abgesichert sind.

14 Mit der Form „Citizen Scientist“ sind sowohl weibliche,

männliche als auch diverse Personen angesprochen.

10 11Ve r s i c h e r u n g s s c h u t z

Modelle des Tätigwerdens

Die Einbindung von Citizen Scientists, also von Citizen Scientist als Verrichtungsgehilfe

Bürgerinnen und Bürgern, in wissenschaftliche Verrichtungsgehilfe ist, wer zu einer Verrichtung Indikatoren für das Vorliegen eines Auftrages können

Forschung ist das Grundprinzip von Citizen-Science- bestellt ist, wem eine Tätigkeit von einem anderen der Grad der Verbindlichkeit und Verpflichtung sein,

Projekten. Dabei können Grad und Form der Einbin- übertragen worden ist, unter dessen Einfluss er der vorliegt. Hilfreich kann die Frage sein, welche

dung variieren. allgemein oder im konkreten Fall handelt und zu dem Konsequenzen es für die Person hätte, wenn diese

er in einer gewissen Abhängigkeit steht.15 den Auftrag nicht erledigt.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Bürger

forschende Citizen-Science-Projekte auf freiwilliger Verrichtungsgehilfe ist jede Person, die im Interessen- Bei einer entgeltlichen Beauftragung hingegen liegt

Basis von Einzelpersonen, Gruppen oder aber von und Pflichtenkreis des Geschäftsherrn weisungsge nach § 675 eine entgeltliche Geschäftsbesorgung vor,

Institutionen, z.B. eingetragenen Vereinen, durchfüh- bunden tätig wird, z.B. Arbeiter*innen und Angestellte, die beispielsweise durch einen ein Dienst-, Werk-,

ren können. In jedem dieser Fälle sollte Versicherungs- wobei das Bestehen eines Dienstverhältnisses sowie Dienstleistungs- oder Geschäftsbesorgungsvertrag

schutz bestehen und die Bürger*innen gegen Haftungs das Zahlen eines Entgeltes keine notwendige Voraus- festgehalten ist.

risiken abgesichert sein. setzung ist.

Citizen Scientist als Vereinsmitglied

Die verschiedenen Modelle des Tätigwerdens und die Für ein Tätigwerden im Sinne des § 831 BGB als Hier ist der/die Bürgerforschende Mitglied in einem

unterschiedlichen Rahmenbedingungen werden in den Verrichtungsgehilfe muss der/die Bürgerforschende eingetragenen Verein nach § 21 BGB. Der eingetragene

folgenden Szenarien behandelt. also von einer Institution beauftragt worden sein und Verein ist nach Eintragung in das Vereinsregister nach

in einer gewissen Abhängigkeit stehen. § 55 BGB als juristische Person eigenständiger Träger

Dabei stehen zwei Fälle im Vordergrund: von Rechten und Pflichten.17

1) Die Absicherung der Citizen Scientists gegen Beauftragung durch eine Institution

Schäden an ihrer eigenen Person. In diesem Fall wird der Citizen Scientist aufgrund Der/die Bürgerforschende wird in diesem Fall als

2) Fälle, in denen die Bürgerforschende beim Beauftragung durch eine Institution entweder nach Vereinsmitglied ehrenamtlich tätig und diese Tätigkeit

Tätigwerden für Citizen-Science-Projekte Personen- § 662 BGB unentgeltlich oder nach § 675 BGB ent dient der Erfüllung des Vereinszwecks.18 Ein Vereins

oder Sachschäden verursachen. geltlich tätig. Hier ist im Einzelnen zu prüfen, ob es sich mitglied ist grundsätzlich nicht weisungsgebunden und

Zunächst werden die verschiedenen Modelle des tatsächlich um einen Auftrag im rechtlichen Sinne es besteht auch keine Abhängigkeit.

Tätigwerdens vorgestellt, da sie maßgeblich für die handelt.

Versicherung der Bürgerforschenden sind. Selbständiges freiwilliges Engagement

Bei einem Auftrag spricht man im Allgemeinen von In diesem Modell liegt weder eine entgeltliche oder

der Aufforderung einer Person an eine andere, eine unentgeltliche Beauftragung vor noch agiert der/die

bestimmte Handlung durchzuführen. Bei einem Auftrag Bürgerforschende als Mitglied eines Vereins oder einer

im rechtlichen Sinne z.B. der §§ 662 ff. BGB handelt es anderen Organisation.

sich um „jedes rechtsgeschäftliche oder tatsächliche Der Citizen Scientist ist hier vollständig eigenständig

Tätigwerden.“ Dabei verpflichtet sich der/die Beauftrag- und eigenverantwortlich (forschend) tätig, also ohne

te durch die Annahme eines Auftrags, ein ihm von dem/ jede Anbindung an eine andere privilegierte Institution

der Auftraggeber*in übertragenes Geschäft für diesen oder gemeinnützige Einrichtung.

unentgeltlich zu besorgen.16

17 Stöber/Otto, S. 37, Rn. 62; Palandt, 79. Aufl. 2020,

15 Siehe BGH, NJW 13, 1002 Tz. 15. § 21 Rn. 1.

16 Siehe https://perma.cc/GY8H-YPAX. 18 MüKo, BGB, Band 1, § 31b Rn. 6.

12 13Ve r s i c h e r u n g s s c h u t z

Wie ist der Citizen Scientist Wer haftet im Schadensfall?

gegen Schäden an seiner Person abgesichert?

Im Folgenden geht es um den Versicherungsschutz der Gesetzliche Unfallversicherung für freiwillig Engagierte Die gesetzliche Unfallversicherung gleicht gesundheit- In einem solchen Fall ist ein Schadensersatzanspruch

Citizen Scientists, also um die Frage, wie diese gegen Speziell für ehrenamtlich Tätige besteht eine Absiche- liche Schäden aus, die ehrenamtlich Tätige persönlich gegen die Institution aus § 831 Abs. 1 BGB in Verbin-

Schäden an ihrer Person, gegen Unfälle und Ähnliches rung durch die die gesetzliche Unfallversicherung. Dies erleiden. Nicht versichert sind hingegen Schäden, die dung mit § 249 BGB also möglich.

im Rahmen von Citizen-Science-Projekten abgesichert gilt u.a. für eine Tätigkeit in Tageseinrichtungen und der Citizen Scientist anderen Personen zufügt. Dazu An dieser Stelle besteht für den Geschäftsherrn die

sind. Tagespflege, für Schüler*innen und Studierende, bedarf es einer Haftpflichtversicherung. Auch Sach- Möglichkeit, sich zu exkulpieren. Wenn dieser Nach-

häusliche Pflegepersonen, Hilfeleistende, Blut- und schäden sind grundsätzlich nicht von der gesetzlichen weis gelingt, würde die Haftung entfallen.

Organspender, Landwirte und generell ehrenamtlich Unfallversicherung erfasst.

Gesetzliche Unfallversicherung Tätige. Verursacht nun der/die Bürgerforschende während Citizen Scientist als Beauftragter oder

Grundsätzlich besteht eine Absicherung der Citizen Ehrenamtlich Tätige müssen aufgrund dieser gesetz seiner/ihrer Tätigkeit einen Schaden, stellt sich die Vereinsmitglied

Scientists durch die gesetzliche Unfallversicherung, lichen Versicherung nicht individuell zur Versicherung Frage der Haftung, also danach, wer den entstandenen In diesem Fall wird der Citizen Scientist als Mitglied

wenn der Citizen Scientist als Verrichtungsgehilfe, angemeldet werden, wenn sie in einer öffentlich-recht- Schaden ersetzen muss. eines eingetragenen Vereins oder im Auftrag eines

Vereinsmitglied oder im Auftrag einer Institution tätig lichen Einrichtung, im Bildungswesen, in Kirchen oder Vereins oder einer Institution tätig. Als Beauftragte/r

wird. Die gesetzliche Unfallversicherung ist Teil der in der Landwirtschaft unentgeltlich tätig werden. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Szenarien oder als Vereinsmitglied ist er/sie grundsätzlich nicht

Sozialversicherung und schützt die Versicherten vor Der Personenkreis der Berechtigten kann durch der Haftung im Schadensfall dargestellt. weisungsgebunden und es besteht auch keine

den Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank- Satzungsregelung der Unfallkasse oder freiwilligen Bei der Prüfung der Schadensersatzansprüche und Abhängigkeit.

heit auf Grundlage des Siebten Buches des Sozialge- Beitritt auf weitere ehrenamtlich Tätige und bürger- der Ersatzpflicht bei einem Sachschaden ist zudem zu

setzbuches (SGB VII). schaftlich Engagierte ausdehnt werden. Der Versiche- berücksichtigen, ob ein (grob) fahrlässiges oder Schadensersatzansprüche gegen den Citizen Scientist

rungsschutz erfasst in diesem Fall Personen, die eine vorsätzliches Verhalten zu dem Schaden geführt hat. Für eine Schadensersatzpflicht z.B. aus § 280 Abs. 1

Für die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung unentgeltliche Tätigkeit ausüben, die dem Gemeinwohl BGB müsste zwischen Gläubiger und Schuldner ein

kommt es nicht auf ein Verschulden an, die Leistungen dient. Zudem muss die ehrenamtliche Tätigkeit für eine Citizen Scientist als Verrichtungsgehilfe Schuldverhältnis bestehen, eine Pflichtverletzung und

werden grundsätzlich unabhängig vom Verschulden Institution erfolgen, die ohne Gewinnerzielungsabsicht Hier ist der/die Bürgerforschende als Verrichtungsge- ein Vertretenmüssen nach § 276 Abs. 1 S. 1 BGB

gewährt und vom zuständigen Versicherungsträger Aufgaben ausführt, welche im öffentlichen Interesse hilfe tätig, also als Person, die im Interessen- und vorliegen.20 § 280 Abs. 1 BGB gilt für alle Verträge,

festgestellt. liegen oder gemeinnützige bzw. mildtätige Zwecke Pflichtenkreis des Geschäftsherrn weisungsgebunden gegenseitige und nicht gegenseitige, entgeltliche und

fördern. tätig wird, z.B. als Angestellte*r. unentgeltliche Verträge.21

Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung Wenn der Citizen Scientist eine der oben genannten Zwischen dem geschädigten Gläubiger und dem Citizen

Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung Bedingungen erfüllt, dann genießt er/sie im Rahmen Für eine Haftung nach § 831 Abs. 1 BGB müsste der Scientist liegt aber in der Regel kein Schuldverhältnis

umfassen u.a. Heilbehandlungsmaßnahmen, medizi seiner Forschung gesetzlichen Unfallschutz. Citizen Scientist Verrichtungsgehilfe sein, eine vor.

nische Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am unerlaubte Handlung in Ausführung der Verrichtung Somit besteht in diesem Beispiel kein direkter Anspruch

Arbeitsleben (z.B. Umschulung), Geldleistungen an Absicherung bei selbstständigem vorgenommen haben und es müsste ein Verschulden auf Schadensersatz gegen den Citizen Scientist.

Versicherte (z.B. Lohnersatzleistungen und Rentenleis- Engagement des Geschäftsherrn (der Institution) vorliegen, z.B. in

tungen) und Hinterbliebenenleistungen im Todesfall Sollte der/die Bürgerforschende aber vollständig Form einer fehlenden Überwachung des Verrichtungs- Schadensersatzansprüche gegen den Verein oder

(z.B. Witwen-/Witwer- und Waisenrenten). Versichert eigenständig forschen, ohne jede Anbindung an eine gehilfen. die beauftragende Institution

sind alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit einem andere privilegierte Institution oder gemeinnützige Der/die Bürgerforschende wird für den Schaden, der im Auch hier müsste für die Schadensersatzpflicht aus

Beschäftigungsverhältnis. Versicherungsfälle sind Einrichtung, besteht keine gesetzliche Unfallversiche Rahmen seiner Beauftragung durch seine unerlaubte § 280 Abs. 1 BGB zwischen Gläubiger und Schuldner

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Arbeitsunfälle rung. Handlung entstanden ist, nicht persönlich schadener- ein Schuldverhältnis bestehen, eine Pflichtverletzung

sind plötzliche, unfreiwillige, von außen einwirkende Diese können sich jedoch freiwillig unfallversichern. satzpflichtig, da er als Verrichtungsgehilfe tätig und ein Vertretenmüssen des Erfüllungsgehilfen nach

Ereignisse, die bei einer versicherten Tätigkeit zu einem geworden ist. Stattdessen haftet der Geschäftsherr für § 278 BGB vorliegen. Nach § 278 BGB hat der Schuld-

Gesundheitsschaden oder zum Tod führen. den Schadegemäß.19 ner das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen zu

19 Mehrings, 3. Aufl. 2015, Grundzüge des 20 MüKo, BGB, Band 2, § 280 Rn. 1.

Wirtschaftsprivatrechts, S. 441, 22.5. 21 Palandt, § 280 Rn. 6.

14 15Ve r s i c h e r u n g s s c h u t z

vertreten, ohne sich durch den Nachweis sorgfältiger Wenn der/die Bürgerforschende als Vereinsmitglied Ersatzpflicht durch den Citizen Scientist Diese Haftpflichtversicherung schützt ehrenamtlich

Auswahl und Überwachung entlasten zu können.22 oder im Auftrag des Vereins unentgeltlich handelt, Ersatzberechtigt ist grundsätzlich derjenige/diejenige, tätige Personen in ihren jeweiligen Bundesländern.32

Durch das Tätigwerden des Citizen Scientists für den dann hat der Verein der/die Bürgerforschende als dem/der das Rechtsgut zusteht. Ersatzverpflichtet ist

eingetragenen Verein im Rahmen des Forschungspro- Mitglied nach § 31b Abs. 2 BGB von der Haftung grundsätzlich der/die Täter*in, der/die die beeinträchti- Versichert sind alle ehrenamtlich Tätigen, die eigen-

jektes oder im Auftrag einer Institution wird der/die freizustellen. Dies gilt für ehrenamtliches Handeln, gende Handlung selbst oder mittelbar vorgenommen ständig ehrenamtlich tätig werden. Nicht versichert

Bürgerforschende für den Verein oder die Institution wenn die Mitglieder aus ihrer Stellung als Vereinsmit- hat. hingegen ist die Institution, für welche das Engagement

nach außen tätig. glieder unentgeltlich tätig werden und diese Tätigkeit Wenn all dies zutrifft, kann also ein Anspruch des des/ erbracht wird.

Jedoch bestehen auch zwischen dem eingetragenen der Erfüllung des Vereinszwecks dient.26 Die Haftung der Geschädigten gegen den/die Bürgerforschende aus

Verein oder der beauftragenden Institution und dem/ bleibt dann auf die juristische Person des Vereins § 823 Abs. 1 BGB und somit eine Ersatzpflicht des Der Versicherungsschutz ist zudem subsidiär, das

der Geschädigten keine schuldrechtlichen Verbindun- beschränkt.27 Der Verein selbst bzw. seine Betriebs- Citizen Scientist bestehen – die dann aber bei einfa- heißt, er greift nur ein, soweit anderweitig kein anderer

gen in Form eines Vertrages, sodass ein Anspruch aus oder Vereinshaftpflicht müssen den entstandenen cher Fahrlässigkeit vom Verein beglichen werden muss. Versicherungsschutz, z.B. durch eine private Haft-

§ 280 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 278 BGB gegen Schaden ausgleichen. Ein Rückgriff auf das Vereinsmit- pflichtversicherung, besteht. Der Versicherungsschutz

die Institution auch ausscheidet. glied ist hier also unzulässig.28 Eigenständiges Handeln besteht bei unentgeltlichem Tätigwerden, zulässig sind

Wenn der Citizen Scientist als Beauftragter unentgelt- Diese Haftungsprivilegierung gegenüber dem Verein In diesem Szenario wird der Citizen Scientist aufgrund solche Aufwandsentschädigungen im Ehrenamt, die

lich tätig wird, dann hat der Geschäftsherr den gilt aber nur, wenn der/die Bürgerforschende als eigenständigen Handelns ehrenamtlich tätig und steuerrechtlich nicht als Einkommen gewertet werden

Auftragnehmer von der Haftung freizustellen.23 Vereinsmitglied bei unentgeltlichem Tätigwerden bei verursacht einen Sachschaden, der Wiederbeschaf- wie die Ehrenamtspauschale.

Im Rahmen eines unentgeltlichen Auftragsverhältnis- der Verursachung des Schadens nicht vorsätzlich oder fungs- oder Reparaturkosten generiert.

ses hat der Auftraggeber solche risikospezifischen grob fahrlässig gehandelt hat,29 also nur bei einfacher Für die Leistung durch die Haftpflicht-Sammelversiche-

Zufallsschäden, die dem Auftragnehmer unfreiwillig Fahrlässigkeit. Im Fall der einfachen Fahrlässigkeit Wie oben bereits dargelegt, ist ein Anspruch auf rung muss zudem der Versicherungsfall eintreten.

entstehen, auch ohne eigenes Verschulden zu erset- muss der eingetragene Verein also die Verbindlichkeit Schadensersatzoder Ersatzpflicht gegen den Citizen

zen.24 Als ersatzfähig sind solche Zufallsschäden übernehmen. Scientist durchaus möglich, wenn er nicht als Verrich-

anzusehen, die adäquat kausal durch die Auftragsfüh- Dies gilt für alle Mitglieder und Beauftragte eines tungsgehilfe, Vereinsmitglied oder im Auftrag agiert.

rung eingetreten sind und die sich aus einer mit dem eingetragenen Vereins, die im Auftrag des Vereins tätig

Auftrag verbundenen Gefahr ergeben haben. Folglich werden und dabei typische satzungskonforme Haf- Haftpflicht-Sammelversicherungen der Länder

ist der Auftraggeber zum Schadensersatz verpflichtet, tungsrisiken und Schäden verwirklichen.30 Um den Schutz gegen Haftungsansprüche zu verbes-

wenn sich ein geschäftstypisches Risiko realisiert hat.25 Dies tritt jedoch überhaupt nur ein, wenn ein Scha- sern, haben alle Bundesländer der Bundesrepublik

Die Institution muss daher den Anspruch aus § 823 densersatzanspruch gegen den Beauftragten aus § 823 Deutschland eine private Haftpflichtversicherung zu

Abs. 1 BGB gegenüber dem/der Bürgerforschenden Abs. 1 vorliegt. Für die Schadensersatzpflicht muss Gunsten bürgerschaftlich Engagierter abgeschlossen.31

ausgleichen bzw. die Betriebshaftpflicht muss den dieser eine schuldhafte, rechtswidrige Rechtsgutverlet-

entstandenen Schaden übernehmen. zung begangen haben und das Verhalten des Verursa- Alle Bundesländer haben Haftpflicht-Sammelversiche-

chers muss kausal für den Schadenseintritt gewesen rungen für die ehrenamtlich Tätigen abgeschlossen.

Freistellung durch den Verein sein. „Schuldhaft“ bedeutet dabei, dass der Schaden

Ein eingetragener Verein nach § 21 BGB ist nach durch ein vorwerfbares Verhalten, also ein fahrlässiges

Eintragung als juristische Person eigenständiger Träger oder vorsätzliches Verhalten, verursacht oder mitverur-

von Rechten und Pflichten. Der Verein haftet somit für sacht wurde.

sein Handeln und Tun mit seinem eigenen Vermögen.

26 MüKo, BGB, Band 1, § 31b Rn. 6.

22 MüKo, BGB, Band 2, § 278 Rn. 2. 27 OLG Schleswig-Holstein v. 24.09.2009 – 11 U 156/08. 31 Siehe hierzu die Broschüre „Zu Ihrer Sicherheit

23 BGH, Urteil v. 27.11.1962 – VI ZR 217/61. 28 BGH Urteil v. 05.12.1983 – II ZR 252/82. – Unfallversichert im freiwilligen Engagement“ des

24 MüKo, BGB, Band 6, § 670 Rn. 12. 29 MüKo, BGB, Band 1, § 31b Rn. 12. Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS): 32 Siehe hierzu die Informationen des Landes NRW: https://

25 BGH, Urteil v. 19.05.1969 – VII ZR 9/67. 30 BGH, Urteil v. 05.12.1983 – II ZR 252/82. https://perma.cc/RN3B-N9TQ. perma.cc/W8W8-7QVV.

16 17Ve r s i c h e r u n g s s c h u t z

Wie sind die Citizen Scientists Zusammenfassung

abgesichert?

Wurde der Citizen Scientist beauftragt?

Grundsätzlich besteht eine Absicherung der Citizen Wird der/die Bürgerforschende eigenständig tätig, ist

Scientists gegen Schäden an der eigenen Person durch er/sie im Schadensfall nach Eintritt des Versicherungs-

die gesetzliche Unfallversicherung, wenn der Citizen falls durch die Haftpflicht-Sammelversicherung des

Scientist als Verrichtungsgehilfe, Vereinsmitglied oder jeweiligen Bundeslandes abgesichert. Diese Versiche-

im Auftrag einer Institution tätig wird. rung ist subsidiär im Verhältnis zu einer privaten

ja nein nein Haftpflichtversicherung des Citizen Scientists.

Für vollständig eigenständig und nicht über das

Ehrenamt abgesicherte Tätige greift die gesetzliche Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

Unfallversicherung nicht und diese sollten sich freiwillig der beispielsweise von einem Veranstalter zur Durch-

unfallversichern. führung und Überwachung der Veranstaltung einge-

setzten Hilfskräfte.

Als Verrichtungsgehilfe wird der/die Bürgerforschende

nicht persönlich schadenersatzpflichtig. Der Geschäfts- Nicht gedeckt ist hingegen die persönliche Haftpflicht,

herr haftet hier für den Schaden. wenn der Citizen Scientist den Schaden schuldhaft

verursacht hat.

Besteht eine Abhängigkeit Ist er als Vereinsmitglied Ist er freiwillig und selbst- Als Vereinsmitglied oder als durch einen Verein oder

zum Auftraggeber? tätig? ständig tätig? eine andere Institution Beauftragte*r ist der Citizen Der eingetragene Verein oder die beauftragende

Scientists durch den eingetragenen Verein oder die Institution müssten eine Betriebshaftpflicht und/oder

beauftragende Institution in Bezug auf einen Schaden eine Vereinshaftpflichtversicherung abschließen, um

Dritter abgesichert, da der eingetragene Verein oder das Risiko einer Schadensersatzpflicht abzusichern.

die beauftragende Institution schadensersatzpflichtig

sind.

ja nein ja nein ja

Verrichtungsgehilfe = Vereinsmitglied oder Eigenständiges

Versicherung durch Beauftragung (durch Handeln = Gesetzliche

beauftragende Institution Verein) = Gesetzliche Unfallversicherung (für

Unfallversicherung, freiwillig Engagierte),

private Haftpflicht private Haftpflicht

versicherung der Länder versicherung der Länder

18 19Ve r s i c h e r u n g s s c h u t z

Relevante §§ Quellen

SGB Sozialgesetzbuch Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) Gesetzliche Broschüre: Zu Ihrer Sicherheit – Unfallversichert im

Unfallversicherung freiwilligen Engagement:

§ 2 Abs. 1 Nr. 5d und 5e Ehrenamtliche in landwirt- https://perma.cc/RN3B-N9TQ.

schaftsfördernden Einrichtungen oder Berufsverbän- Kassler Kommentar Sozialversicherungsrecht (2020),

den der Landwirtschaft 109. Auflage.

§ 2 Abs. 1 Nr. 12 Unentgeltlich Tätige in Rettungs Mehrings, Jos (2015): Grundzüge des Wirtschafts

unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im privatrechts.

Zivilschutz Münchener Kommentar zum BGB:

§ 2 Abs. 1 Nr. 12 Unentgeltlich Tätige in der Wohlfahrts- Band 1, 8. Auflage 2018,

pflege Band 2, 8. Auflage 2019,

§ 3 Abs. 1 Nr. 4 Ausdehnung auf weitere unentgeltlich Band 6, 8. Auflage 2020,

Datenschutz

Tätige Band 7, 7. Auflage 2017

Palandt (2020): Bürgerliches Gesetzbuch,

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 79. Auflage.

§ 21 Eingetragener Verein Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (2020):

§ 31b Abs. 2 Freistellung von der Haftung von Engagiert in NRW: https://perma.cc/W8W8-7QVV.

Vereinsmitgliedern Stöber/Otto (2016): Handbuch zum Vereinsrecht,

§ 55 Eintragung in das Vereinsregister 11. Auflage.

§ 249 Art und Weise des Schadensersatzes

§ 276 Abs. 1 S. 1 Schuldhaftes Handeln

§ 278 Vertretung des Schuldners für das Verschulden

seiner Erfüllungsgehilfen

§ 280 Abs. 1 Schadensersatzpflicht bei Pflichtver

letzung in Schuldverhältnissen

§ 662 Unentgeltliche Beauftragung

§ 675 Entgeltliche Tätigkeit

): §

§ 823 Abs. 1 Schadensersatzpflicht

§ 831 Abs. 1 Haftung als Verrichtungsgehilfe

(z.B. des Vereins/der Institution)

20 21Datenschutz

Wann gilt die Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO)?

Das Thema Datenschutz kann in allen Projektphasen Der Schutz setzt bereits an der bloßen Verarbeitung Die DSGVO ist bei der Verarbeitung personenbezogener Der Verarbeitungsbegriff stellt also nicht auf die

von Citizen-Science-Projekten relevant werden, da es personenbezogener Daten und damit im Vorfeld Daten zu beachten, soweit diese im Rahmen von Automatisierung mittels Informationstechnik bzw.

die Erhebung, Verarbeitung und die Veröffentlichung konkreter Beeinträchtigungen einer Person an, da Tätigkeiten einer Niederlassung in der EU erfolgt oder elektronsicher Datenverarbeitung ab und erfasst daher

von personenbezogenen Daten betrifft. letztere präventiv verhindert werden sollen. Dement- die Bürgerforscher*innen in der EU ansässig oder dort z.B. auch ein manuelles, also händisches Umsortieren

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Datenschutz sprechend unterliegt eine solche Verarbeitung einem tätig sind. von Daten auf Papier. Der sachliche Anwendungsbe-

nicht Daten, sondern „natürliche Personen“, also Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet, dass reich der DSGVO setzt jedoch voraus, dass dies

Menschen, über welche diese Daten etwas aussagen, die Verarbeitung nur mit Einwilligung der betroffenen Für Institutionen, welche die Bürgerforschung initiieren entweder (ganz oder teilweise) automatisiert oder in

schützt. Diese Personen, seien es Bürgerforschende Person oder auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis und/oder koordinieren, gilt grundsätzlich ebenfalls die einem oder für ein Dateisystem erfolgt.

oder Dritte, sollen dabei im Rahmen des Datenschut- zulässig ist. Dieses Erfordernis einer Rechtsgrundlage DSGVO sowie ergänzend das Bundesdatenschutzge- Eine automatisierte Verarbeitung liegt beim Einsatz von

zes in ihren Persönlichkeitsrechten sowie vor einem für jede Datenverarbeitung wird in der DSGVO über den setz (BDSG)34 oder die jeweiligen Landesdatenschutz- Datenverarbeitungsanlagen vor, in welche Daten

Missbrauch ihrer Daten geschützt werden. Grundsatz der Rechtmäßigkeit adressiert. Daneben gesetz (LDSG)35. Die DSGVO gilt für öffentliche und eingegeben, dort verarbeitet und wieder ausgegeben

Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung gibt es weitere Grundsätze wie den der Zweckbindung nichtöffentliche Stellen gleichermaßen. Sie bezieht werden.

personenbezogener Daten ist ein Grundrecht in der oder der Speicherbegrenzung, die ebenfalls einzuhal- Einzelpersonen, Unternehmen, sonstige private Teilautomatisiert ist die Verarbeitung, wenn etwa

Europäischen Union (EU). So nimmt schon der erste ten sind. Organisationen wie Vereine und Stiftungen, aber auch manuelle Zwischenschritte enthalten sind, z.B. wenn

Erwägungsgrund zur Datenschutzgrundverordnung Behörden und andere öffentliche Einrichtungen ein. Beobachtungen händisch in ein Tabellenkalkulations-

(DSGVO)33 auf das Recht auf Schutz personenbezoge- Grundsätzlich stellt sich zunächst die Frage, ob in dem programm oder eine App eingetragen werden müssen,

ner Daten Bezug. Demnach soll grundsätzlich jede und jeweiligen Projekt überhaupt Daten mit Personenbezug So gilt beispielsweise für das Museum für Naturkunde bevor sie dort automatisiert weiterverarbeitet werden.

jeder selbst entscheiden können, wem, wann und erhoben werden. Da dies in den allermeisten Projekten in Berlin als landesunmittelbare Stiftung des öffent

welche die eigene Person betreffende Daten zugänglich der Fall ist, werden die verschiedenen Modelle der lichen Rechts neben der DSGVO das LDSG Berlin. Für Bei der vollständig automatisierten Verarbeitung sind

gemacht und für welche Zwecke sie verarbeitet Verantwortlichkeit erläutert, also wer innerhalb des nichtöffentliche Stellen wie private Personen (z.B. die keine manuellen Zwischenschritte von der Erhebung

werden. Projektes für die Datenerhebung zuständig ist oder Bürgerforscher*innen) oder private Forschungseinrich- bis zur Ausgabe der Ergebnisse erforderlich, so

damit beauftragt wurde. tungen in der BRD gilt ergänzend zur DSGVO einheit- beispielsweise, wenn von einer Smartphone-App das

Neben der Vertraulichkeit von persönlichen Informatio- Im nächsten Schritt werden zulässige Formen der lich das BDSG. Bewegungsprofil einer betroffenen Person automatisch

nen als eine Voraussetzung der freien Entfaltung der Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO vorgestellt. Der sachliche Anwendungsbereich der DSGVO ist erfasst und an einen Server gesandt würde.

Persönlichkeit will der Datenschutz u.a. aber auch die Zwar enthält die DSGVO für die Datenverarbeitung zu eröffnet, wenn personenbezogene Daten verarbeitet

Verfügbarkeit, Unverfälschtheit (Integrität) und die wissenschaftlichen und historischen Forschungszwe- werden und dies entweder automatisiert oder in einem Bei der Verarbeitung von Daten, die in einem Dateisys-

sachliche Richtigkeit von personenbezogenen Daten cken gewisse Privilegierungen. Eine Komplettausnah- Dateisystem geschieht (Art. 2 Abs. 1 DSGVO). tem gespeichert oder hierfür vorgesehen sind, handelt

gewährleisten. So soll vermieden werden, dass aus me vom Datenschutz besteht für die Forschung und es sich nach der DSGVO um eine manuelle und damit

falschen oder unvollständigen Daten ein Zerrbild über somit auch für die Bürgerforschung jedoch keineswegs. Beispiele für die Verarbeitung sind:Erheben oder gerade nicht automatisierte Verarbeitung. Unter einem

eine Person entsteht. Die vollständige Erfassung einer Erfassen; Organisieren und Ordnen; Speicherung; Dateisystem versteht man hier die Sammlung von

Person kann aus den bereits genannten Gründen in der Neben datenschutzrechtlichen Aspekten ist in Anpassung oder Veränderung; Auslesen oder Abfragen; personenbezogenen Daten, die gleichartig aufgebaut

Regel jedoch keine Lösung dieses Dilemmas sein, Citizen-Science-Projekten, vor allem mit historischem Verwendung, Offenlegung durch Übermittlung, und nach bestimmten Merkmalen zugänglich sowie

sondern nur ein sorgfältiger Umgang mit den Daten mit Bezug, das postmortale Persönlichkeitsrecht zu Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung; auswertbar sind. Dies muss (mangels Automatisierung)

dem Bewusstsein, dass sie eine Person nie vollständig beachten, darüber hinaus ist das Recht am eigenen Abgleich oder Verknüpfung; Einschränkung/Sperrung; gerade kein elektronisches Dateisystem sein, sondern

abbilden. Bild ein wichtiges Thema, sei es bei der Datenerhebung Löschen oder Vernichtung. kann auch über entsprechende Strukturierungsmerk-

oder in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. male in Erfassungsbögen, Akten oder Karteikarten auf

Papier erfolgen. Eine Sortierung kann beispielsweise

34 Siehe https://perma.cc/5HW4-MJQ2. nach Namen oder Forschungsprojekten stattfinden.

35 Bei den 16 LDSG ist lediglich die Ausgestaltung im Detail,

33 Siehe Verordnung (EU) 2016/679: z.B. bei den gesetzlichen Erlaubnissen für die Da Forschung und auch Bürgerforschung ein methodi-

https://perma.cc/RZ96-U955. Datenverarbeitung zu Forschungszwecken, unterschiedlich. sches und strukturiertes Vorgehen erfordern, werden

22 23Datenschutz

Welche Daten sind schützenswert?

Personendaten

Forschungsdaten praktisch immer in einem Datei werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt (Name, Alter, Geschlecht etc.)

system im eben beschriebenen Sinne, wenn nicht zu identifizieren. Bei der Feststellung, ob Mittel nach

zumindest automatisiert, verarbeitet. Haben diese allgemeinem Ermessen wahrscheinlich zur Identifizie- Personenbezogene Daten

Daten einen Personenbezug, ist daher auch der rung der natürlichen Person genutzt werden, sind alle (Natürliche Person ist

Anwendungsbereich des Datenschutzrechts eröffnet. objektiven Faktoren, etwa die Kosten der Identifizie- identifiziert)

rung und der dafür erforderliche Zeitaufwand, heranzu- Kontakdaten (Namen, Adressen,

Personenbezogene Daten ziehen, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung Mailadressen, Telefonnummern

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, verfügbare Technologie und technologische Entwick- etc.)

die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lungen zu berücksichtigen sind.

natürliche Person (betroffene Person) beziehen Vor diesem Hintergrund sind die Anforderungen an

(Art. 4 Nr. 1 DSGVO). eine Anonymisierung, durch welche die Identifizierbar-

Nicht erfasst sind anonyme Daten und Daten verstor- keit in diesem Sinne ausgeschlossen wird, recht hoch Ethnische Herkunft, politische oder Besonders sensible

Datenschutz beachten

bener Personen (vgl. Erwägungsgründe 26, 27, 158, einzustufen. sexuelle Orientierung, Gewerk- personenbezogene

160 DSGVO). Als personenbezogene Daten sind auch pseudonymi- schafts-/Parteienzugehörigkeit etc. Daten

sierte Daten zu betrachten, die durch Heranziehung

Der Personenbezug ergibt sich daraus, dass sich eine zusätzlicher Informationen – insbesondere der Liste

Person aufgrund dieser Daten direkt erkennen lässt oder Vorschrift zur Zuordnung des Pseudonyms – einer

(identifizierte Person) oder dass sich die Person in natürlichen Person zugeordnet werden können. IP-Adresse, KfZ-Kennzeichen, Pseudonymisierte Daten

Kombination mit weiteren Informationen bestimmen Personalnummer, Kontonummer, (Person ist identifizierbar)

lässt (identifizierbare Person). Zudem sind in Art. 9 Abs. 1 DSGVO besondere Kate Gesichterkennung ...

Identifiziert ist eine natürliche Person dann, wenn sie gorien personenbezogener Daten definiert, die als

direkt aus den bereits vorhandenen personenbezoge- sensibel gelten und deren Verarbeitung daher an

nen Daten bestimmt werden kann. besonders strenge Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen

Beispiele dafür sind: Name, Geburtsdatum, Adresse, (nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO) geknüpft ist. Diese Daten zu Personen, die nicht Anonymisierte Daten

E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc. Kategorien bestehen aus Daten zur ethnischen (mehr) identifiziert werden können

Herkunft, zu politischen Meinungen, religiösen oder (z.B. aggregierte Daten oder sehr

Kein Datenschutz

Identifizierbar ist eine natürliche Person dann, wenn sie weltanschaulichen Überzeugungen oder zur Gewerk- ausgedünnte Datensätze)

erforderlich

durch Heranziehung weiterer Informationen bestimmt schaftszugehörigkeit sowie aus genetischen Daten,

werden kann. biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung,

Beispiele: Ermittlung der Identität einer Person durch Gesundheitsdaten oder aus Daten zum Sexualleben Keine personenbezogene

Daten zu Naturphänomenen

Verwendung von ergänzenden Informationen wie z.B. oder der sexuellen Orientierung. Daten

IP-Adresse, Kfz-Kennzeichen, Personalnummer,

Kontonummer, ähnliche Bilder in sozialen Netzwerken, Von den personenbezogenen Daten müssen Daten

Suchmaschinen für Gesichtserkennung oder weitere ohne Personenbezug abgegrenzt werden, da für diese

nicht ausreichend anonymisierte Daten. die Vorschriften der DSGVO keine Anwendung finden.

Kein Datenschutz, aber

Dabei handelt es sich zum einen um Daten, die eine Daten zu verstorbenen Personen Nicht geschützt

Abwägung Forschungs

Für die Feststellung, ob eine natürliche Person reine Beobachtung von Natur oder Technik darstellen, (Ausnahme Patientendaten)

interesse mit postmortalem

identifizierbar ist, sind nach Erwägungsgrund 26 und zum anderen um Daten, die sich zwar auf Men-

Persönlichkeitsrecht

DSGVO alle Mittel zu berücksichtigen, die von dem schen beziehen, aber anonym sind, also keinen Bezug

Verantwortlichen oder einer anderen Person nach zu einer identifizierten oder identifizierbaren natürli-

allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt chen Person (mehr) haben.

24 25Datenschutz

In einem Citizen-Science-Projekt können verschiedene Mehr Vorsicht ist dagegen geboten, wenn sich Stand- Im Rahmen der Bürgerforschung können aber auch Die Pflichten des Datenschutzrechts treffen vor allem

Arten personenbezogener Daten erhoben werden. Die ortdaten auf ein privates Einfamilienhaus beziehen personenbezogene Daten Dritter erfasst werden, die den/die Verantwortliche/n. Er/sie muss dafür Sorge

häufigsten Fälle sind Daten über die Citizen Scientists oder sich aus ihnen ein Bewegungsprofil ableiten lässt. völlig unbeteiligt an der Forschung sind und daher tragen, dass alle Grundsätze der DSGVO, auf die noch

sowie Daten über (unbeteiligte) Dritte. bloßen „Beifang“ darstellen. Das ist beispielsweise der eingegangen wird, eingehalten werden.

Hier sieht man die Metadaten eines Bildes, welche Fall, wenn sich Dritte bei der Aufnahme eines Digitalbil- Auftragsverarbeiter*in ist hingegen eine natürliche oder

Daten über die Bürgerforscher*innen den genauen Aufnahmestandort und den Zeitpunkt des im Hintergrund aufhalten und dabei Teil des Bildes juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere

Während eines Citizen-Science-Projektes erheben die der Aufnahme enthalten: werden. Innerhalb dieses Bildes kann man diese Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des

Bürgerforscher*innen ihre Forschungsdaten teilweise Personen unter Umständen aber über ihr Gesicht in Verantwortlichen verarbeitet (Art. 4 Nr. 8 DSGVO).

selbst. Diese beinhalten oft auch deren personenbezo- offensichtlicher Weise identifizieren oder unter

gene Daten, welche die Bürgerforscher*innen ohne Heranziehung weiterer Daten durch Anhaltspunkte wie Verarbeitung im Auftrag bedeutet in diesem Kontext

Weiteres über sich selbst erheben dürfen. Sobald diese Standort, Aufnahmezeitpunkt oder Kfz-Kennzeichen vor allem nach Weisung des/der Verantwortlichen.

Daten aber an andere Stellen übermittelt werden, identifizierbar machen. Denn Letztere/r entscheidet allein über Zwecke und

einschließlich des Bereithaltens einer Abrufmöglich- Neben Bildern können sich personenbezogene Daten (wesentliche) Mittel der Verarbeitung. Der/die Auftrags-

keit, sind die Regelungen des Datenschutzes auch zu Dritter unter Umständen aber auch aus Stimmen und verarbeiter*in ist allenfalls berechtigt, über technische

Gunsten der Bürgerforscher*innen zu beachten. Dies Gesprächen ergeben, die innerhalb einer Tonaufnahme Details des Mitteleinsatzes mitzuentscheiden, z.B.

gilt unabhängig davon, ob der/die Bürgerforscher*in wahrnehmbar sind. Das wäre der Fall, wenn Bürgerfor- dahingehend, welche Versionen eines Betriebssystems

selbst auch Gegenstand bzw. Objekt der Forschung scher*innen den Gesang einer Nachtigall aufnehmen, eingesetzt werden. Er/sie hat also weit weniger

sind, so z.B. bei Bürgerforschung im Bereich Gesund- im Hintergrund aber ein Gespräch zu verfolgen ist, bei Freiheitsgrade als der/die Verantwortliche. Dement-

heit und Fitness (Stichwort „quantified self“), oder ob dem die vollständigen Namen der Beteiligten genannt sprechend beschränken sich seine/ihre Pflichten auch

sie „nur“ Subjekt der Forschung sind, beispielsweise, werden. weitgehend auf die in Art. 28 DSGVO genannten

wenn sie bei zoologischer Bürgerforschung lediglich Der Grafik auf S. 25 ist zu entnehmen, welche Arten Regelungen, die neben der weisungsgemäßen Daten-

Tiere beobachten und die Beobachtungen bewerten. von Daten in einem Citizen-Science-Projekt erhoben verarbeitung insbesondere die Gewährleistung der

werden und ob diese im Sinne der DSGVO zu schützen Sicherheit der Verarbeitung nach Art. 32 DSGVO durch

Gerade im Hinblick darauf, dass unter den Bürger Screenshot Uwe K. Schneider (2020) sind. technische und organisatorische Maßnahmen vorse-

forscher*innen die Erhebung von Bild-, Video- und hen.

Tonaufnahmen mit dem eigenen Smartphone sehr Daten über andere Personen Wer erhebt die Daten?

verbreitet ist, generieren sie in den meisten Fällen auch Neben den personenbezogenen Daten der Bürger Neben der betroffenen Person, die bei der Verarbeitung Auch ein/e Dritte/r kann als Verantwortliche/r agieren,

unbewusst personenbezogene Daten, durch welche die forscher*innen können aber auch personenbezogene ihrer Daten geschützt werden soll, kennt die DSGVO also eine natürliche oder juristische Person, Behörde,

Bürgerforscher*innen identifiziert werden können. Daten Dritter erhoben werden. Auf diese finden insbesondere die Rollen des/der Verantwortlichen und Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen

ebenfalls die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Auftragsverarbeitenden. Person, dem/der Verantwortlichen, dem/der Auftrags-

Personenbezogene Daten können sich aber auch aus Anwendung – und zwar bereits bei Erhebung durch Als Verantwortliche/r gilt, wer über die Zwecke und verarbeiter*in und den Personen, die unter der unmit

sogenannten Metadaten ergeben. Dabei handelt es die Bürgerforscher*innen oder Wissenschaftler*innen. die Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten telbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des/

sich um strukturierte Daten, die Informationen über entscheidet. der Auftragsverarbeiters*in stehen (Art. 4 Nr. 10

Merkmale anderer Daten enthalten. Innerhalb der Personenbezogene Daten Dritter werden im Rahmen Zunächst stellt sich also die Frage, wer innerhalb des DSGVO).

Metadaten eines Bildes könnten sich Informationen der Bürgerforschung u.a. dann erfasst, wenn sie Projektes der/die Verantwortliche für die Verarbeitung In Citizen-Science-Projekten sind verschiedene

wie Kameramodell, Geräte-ID, Startortkoordinaten etc. Gegenstand der Forschung sind. Dabei handelt es von Daten ist. Dies ist vor allem bei Kooperationspro- Szenarien hinsichtlich der Verantwortlichkeit denkbar.

ergeben, welche wiederum zu einer Identifizierbarkeit sich z.B. um Daten zu Personen, die im Rahmen jekten bereits in der Planung von Projekten zu klären.

des/r Bürgerforscher*in führen können. Sofern sich zeitgeschichtlicher Bürgerforschung aus öffentlichen Verantwortliche/r kann dabei jede natürliche oder Bürgerforschende als Verantwortliche

z.B. singuläre Standortdaten auf den öffentlichen Registern, Zeitungen oder Familienaufzeichnungen juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Dies trifft zu, wenn die Citizen Scientists über die

Raum beziehen, wird man allein daraus in der Regel erhoben werden. Stelle sein, die wie ein Verantwortliche/r handelt Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezo

aber noch keinen Personenbezug ableiten können. (Art. 4 Nr. 7 DSGVO). gener Daten von anderen entscheiden und als eigen-

26 27Sie können auch lesen