Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen - opus4 ...

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

131

Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek

Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

1. Einleitung

Dass es für viele geographische Namen außer der endony-

mischen, also im jeweiligen Sprachgebiet verbreiteten Form (z.B.

dt. Aachen, Regensburg), auch exonymische Bezeichnungen (frz.

Aix-la-Chapelle, Ratisbonne) in außenliegenden Sprachen (cf. Back

2002:42) gibt, ist ein Umstand, der zwar allgemein bekannt ist, in

der Linguistik aber relativ wenig Beachtung gefunden hat. Als

Standardwerk zur Exonymie kann weiterhin Back (2002:3) gel-

ten. Was seine Terminologie angeht, so verwendet er weitgehend

gleichbedeutend mit Exonymie auch die Begriffe „sprachbeding-

te Formverschiedenheit von Eigennamen“ sowie letztendlich

„interlinguale Allonymie“, definiert als „sprachbedingte Form-

verschiedenheit von verschiedensprachigen äquivalenten Eigen-

namen“ (Back 2002:4). Der Begriff ‚Exonymie‘ bezieht sich gene-

rell auf Eigennamen. Im vorliegenden Beitrag soll es jedoch nur

um den Teilbereich der Städtenamen gehen.

Der Begriff ‚Sprache‘ schließt bei Back auch Dialekte ein. So

fällt für ihn auch das Wortpaar Wien (standarddeutsch) und

Wean (dialektal) unter interlinguale Allonymie (cf. Back 2002:6).

Natürlich gibt es solche Doppelungen auch bei bayerischen Städ-

ten (z.B. München – Minga, Aschaffenburg – Aschebersch). Sie sollen

allerdings im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden,

ebenso wenig wie die von Back (2002:6) als Grenzfälle betrachte-

ten Namenspaare, bei denen zwei standardsprachliche Parallel-

formen existieren, wie z.B. Hállein und Halléin. Ein solcher Fall

liegt auch bei Bayreuth vor, das im regionalen Hochdeutsch auf

der ersten, ansonsten jedoch auf der zweiten Silbe betont wird.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)132 Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

Umstritten ist, wie groß der Grad der Abweichung vom En-

donym bezüglich Lautung und Schreibung sein muss, damit ein

Ortsname als Exonym gelten kann. Eine zumindest geringe laut-

liche Abweichung ist wohl in den meisten Fällen vorhanden, z.B.

bezüglich Vokalqualität und -quantität und generell bei der Aus-

sprache von Lauten, über die die außenliegenden Sprachen nicht

verfügen (cf. Schweickard 1993:229; Schäfer-Prieß 2007:136-138).

Dabei dürften die Unterschiede zwischen den einzelnen Spre-

chern relativ groß sein, auch zwischen Sprechern derselben

Sprache, je nach Sprachkenntnissen und Vertrautheit mit der

endonymischen Aussprache. Diese Abweichungen in der Aus-

sprache, die z.T. beträchtlich sein können (z.B. [beʁœt] als franzö-

sische Schreibaussprache von Bayreuth (dt. [baɪ̯ ˈrɔʏ̯t]), werden

deshalb hier nicht weiter berücksichtigt. Dagegen werden alle

abweichenden Graphien als exonymisch gewertet.

Eine andere Frage ist, wie man mit veralteten und/oder un-

gebräuchlichen Exonymen verfahren soll. Das Spektrum der

Geläufigkeit reicht von Formen wie dt. Venedig oder Lissabon, bei

denen eine Ersetzung durch die jeweiligen Endonyme it. Venezia

bzw. ptg. Lisboa als markiert (affektiert, ironisch o.ä.) empfunden

wird, bis zu historischen Formen wie dt. Bern für Verona oder dt.

Bisanz für Besançon (cf. Pohl 2016:5), die heute von den aller-

meisten Germanophonen nicht mehr verstanden würden (cf.

Back 2002:66-67). Der letztere Typ muss als offene Gruppe gese-

hen werden, denn bei allen etwas größeren oder bedeutenderen

Orten können in der Vergangenheit Exonyme existiert haben, die

heute nur schwer zu ermitteln sind. Beispiele in Bayern wären

frz. Culembach für Kulmbach, frz. Aichstat für Eichstätt, span.

Donaverte für Donauwörth und ptg. Schuvinfurto (cf. Anjos (1652:

173) für Schweinfurt.

Bei der Betrachtung der Landkarte Westeuropas fällt eine

Asymmetrie ins Auge: Viele Städte im deutsch- und niederlän-

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek 133

dischsprachigen Raum sowie italienische Städte haben Exonyme

in den übrigen romanischen Sprachen (außer im Rumänischen)

und im Englischen. Eine Reihe von italienischen Städten besitzen

Exonyme im Deutschen und vice versa, wogegen französische,

spanische und portugiesische Städte nur selten deutsche oder

auch englische Exonyme aufweisen. Innerhalb der romanischen

Sprachen gibt es Namenbündel des Typs frz. Séville, it. Siviglia,

ptg. Sevilha für span. Sevilla, wo in erster Linie eine Anpassung

an die einzelsprachlichen Schreibgewohnheiten vorgenommen

wird. Weitere Beispiele sind span. Aviñone, ptg. Avinhão für frz.

Avignon; span. Marsella, it. Marsiglia, ptg. Marselha, rum. Marsilia

für frz. Marseille; span. Florencia, frz. Florence, ptg. Florença für it.

Firenze u.a.m. Die französischen Formen, bei denen zudem rela-

tiv systematisch auslautendes -a durch -e ersetzt wird,1 wurden

teilweise auch ins Englische übernommen (engl. Seville, Rome).

Es ist also festzuhalten, dass sich die Städte, die über die ro-

manischen Namenbündel hinaus exonymische Namensformen

aufweisen, in Deutschland, den Niederlanden und Italien ballen

– ein Umstand, der noch keine verbindliche Erklärung gefunden

hat.2 Aus dem deutschsprachigen Raum greifen wir hier exemp-

larisch das Gebiet des heutigen Bayern heraus und gehen im

Folgenden der Frage nach, welche Orte in welchen romanischen

Sprachen exonymische Namensformen haben und wie diese

erklärt werden könnten. Die berücksichtigten Sprachen sind

Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch.

1 Cf. außer Séville z.B. frz. Rome, Barcelone, Valence, Murcie, Palerme, Bologne.

Größere Abweichungen kommen vor allem bei den italienischen Städten

und vor allem im Französischen vor: frz. Gênes für it. Genova (span./ptg.

Génova), frz. Venise für it. Venezia (span./ptg. Veneza).

2 Die geographische Verteilung legt einen wie auch immer gearteten Zu-

sammenhang zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation nahe. Die-

ser Spur kann hier allerdings nicht nachgegangen werden.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)134 Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

Es hat sich als sehr schwierig erwiesen, für die gefundenen Exo-

nyme (cf. Kap. 2) nähere Angaben zu ihrer Entstehung zu ermit-

teln. Während die Etymologie und Wortgeschichte der Endony-

me insgesamt sehr gut erforscht ist, lassen sich zu den Exony-

men nur schwer historische Informationen finden. Dies liegt vor

allem daran, dass die historischen und etymologischen Wörter-

bücher die Toponomastik bzw. die Onomastik allgemein im

Normalfall nicht berücksichtigen und andererseits die durchaus

zahlreichen toponomastischen Studien auf die Endonyme be-

schränkt bleiben. In den etymologischen Wörterbüchern werden

Exonyme meist nur dort erwähnt, wo sie die Grundlage für Gat-

tungsnamen bilden (z.B. Damas (dt. Damaskus) > frz. damas ‚Da-

mast‘; frz. landau ‚Landauer‘, ‚Kinderwagen‘). Die jeweiligen

Enzyklopädien geben bei den Exonymen in der Regel höchstens

einen Verweis auf die endonymische Form (z.B. bei frz. Munich

„en all. München“), aber keine nähere Erklärung zum Zustande-

kommen und zur Datierung der exonymischen Form. Aus die-

sem Grund kann der vorliegende Beitrag nur einen ersten Ein-

blick in das Thema geben, in der Hoffnung, zu weiteren Studien

anzuregen.

2. Städte in Bayern mit einem Exonym in mindestens einer

romanischen Sprache

Grundlage für die folgende Liste bilden diverse ein- und zwei-

sprachige Wörterbücher, Enzyklopädien und z.T. Reiseführer,

Tourismusprospekte u.ä. Soweit wie möglich wurde versucht zu

ermitteln, ob die angegebenen Formen heute noch gebräuchlich

sind. Das Rumänische erscheint nicht in nachfolgender Liste, da

keine Exonyme für die aufgeführten Städte existieren.

Als Exonym wird jede Form gewertet, die graphisch vom

deutschen Endonym abweicht.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek 135

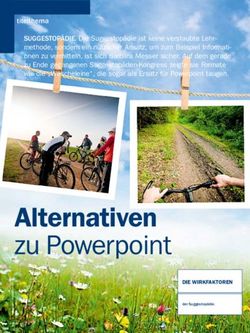

Deutsche

Französisch Italienisch Spanisch Portugiesisch

Endonyme

Aschaffen- Aschaffen- Aschaffem- Aschafem-

-

burg bourg burgo burgo

Augsburg Augsbourg Augusta Augsburgo Augsburgo

Bamberg - Bamberga - -

Coburg Cobourg Coburgo Coburgo Coburgo

Dillingen - - - Dilinga

Freising Frisingue Frisinga Frisinga Frisinga

Günzburg Guntzbourg - Gunzburgo Gunzburgo

Ingolstadt - - - Ingolstádio

Kempten Campidoine - - -

Landsberg

- - - Landsberga

am Lech

Monaco di

München Munich Múnich Munique

Baviera

Neuburg a.d. Neubourg sur Neoburgo del Neuburgo do

-

Donau le Danube Danubio Danúbio

Nördlingen - - - Norlinga

Nuremberga/

Nürnberg Nuremberg Norimberga Núremberg

Nurembergue

Passau - Passavia - Pasávia

Regensburg Ratisbonne Ratisbona Ratisbona Ratisbona

Rothenburg

Rothenbourg - Rotemburgo -

o.d.Tauber

Würzburg Wur(t)zbourg - Wurzburgo Wurtzburgo

Wie zu sehen ist, weist ein Teil der Exonyme nur kleine Abwei-

chungen vom entsprechenden Endonym auf, nämlich Augsburg,

Bamberg, Coburg, Landsberg am Lech und Neuburg an der Donau

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)136 Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

(außer span.), wo nur die Endung romanisiert wird (Subtyp der

Stammvariation nach Back 2002:25).3 Der Bestandteil -burg wird

systematisch durch frz. -bourg und span./ptg. -burgo ersetzt, was

angesichts der formalen und semantischen Ähnlichkeit sowie

der etymologischen Verwandtschaft von Burg, bourg, burgo we-

nig erklärungsbedürftig ist. Allerdings hat das einzige italieni-

sche Beispiel, Coburgo, ebenfalls die Form mit -u- statt zu erwar-

tendem -o- (it. borgo). Auch in anderen Fällen ist ein germ. -burg

im Italienischen als -burgo realisiert (z.B. Amburgo für dt. Ham-

burg, Edimburgo für engl. Edinburgh, Friburgo für dt. Freiburg),

was entweder einen Rückgriff auf die Exonyme oder, wahr-

scheinlicher, auf latinisierte Formen darstellt.

Bei den Exonymen für Würzburg, Günzburg und Nördlingen

fehlen überall die Umlautpunkte, außerdem wird teilweise die

archaische Orthographie mit beibehalten; bei Norlinga ent-

fällt das d. Das ptg. Aschafemburgo wird den portugiesischen

Schreibgewohnheiten entsprechend mit nur einem geschrie-

ben, wogegen im Spanischen die dort ebenfalls nicht übliche

Doppelschreibung beibehalten wird. Bei span. Neoburgo ist of-

fenbar eine griechisch-lateinische Form des Typs Neoburgum (cf.

Buzás 1971:285) zugrunde zu legen. Deutlichere Veränderungen

in der Derivationsbasis finden sich bei den Exonymen von

Nürnberg. Hier wird im Romanischen offenkundig auf lateini-

sche Formen zurückgegriffen. Interessant bei einigen Exonymen

von Nürnberg sowie teilweise bei denen von Aschaffenburg und

Rothenburg ist die Assimilation des n zu m vor dem Labial b. Bei

Aschaffenburg scheint sie weder bei den alten deutschen Formen

(cf. Reitzenstein 1991:40, 329-330) noch bei den lateinischen (cf.

3 „Der Bereich des Typs ‚Stammvariation‘ setzt ein mit einem Subtyp, der

gekennzeichnet ist durch lautliche und graphische, dann auch morphologi-

sche Entsprechungen, die sich bei vielen Wörtern des betreffenden Sprach-

paares reihenhaft wiederholen“ (Back 2002:25).

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek 137

Buzás 1971:258) vorzukommen. Bei Rothenburg fehlen Belege

mit Assimilation für das Deutsche (cf. Reitzenstein 1991:329-330),

doch ist im Lateinischen Rotemburgum ad Tuberum belegt (cf.

Buzás 1971:295). Auch bei Nürnberg findet sich die Form mit m

vor allem im Lateinischen (Norimberga, Nurimberga, Nuremberga)

(cf. Buzás 1971:287; Reitzenstein 1991:281), was deshalb über-

rascht, weil die Assimilation eher im mündlichen (deutschen) als

im schriftlichen (lateinischen) Gebrauch zu erwarten wäre. Zum

Back‘schen Subtyp der Stammvariation sind auch die Exonyme

zu Freising und Dillingen zu rechnen. Sowohl für die deutsche

Endung -ing als auch für -ingen findet sich romanisch die En-

dung -inga bzw. frz. -ingue (Tubinga, Tubingue; Gottinga, Gotinga,

Goettingue).

Eigentliche Stammvariation, die keine reihenbildenden Ele-

mente beinhaltet (cf. Back 2002:23),4 liegt bei dem französischen,

spanischen und portugiesischen Exonym für München vor, wäh-

rend it. Monaco eher in die Kategorie Wortverschiedenheit fällt,

vor allem, wenn man die Ansicht von Vennemann teilt, der

München nicht von einem lat. Monacos ‚Mönche‘ ableitet, sondern

ein vaskonisches Etymon Munica mit der Bedeutung ‚der Ort auf

der Uferterrasse‘ ansetzt (Vennemann 2003:132-137). Das frz.

Munich, das die Grundlage für die spanische und portugiesische

Form wie auch für engl. Munich bildet, ist offenbar die apoko-

pierte Form eines mittelalterlichen Munichen, das erstmals 1158

belegt ist (cf. Reitzenstein 1991:257). Die latinisierte Form Monaco

ist ebenfalls bereits im 12. Jh. belegt (cf. Reitzenstein 1991:257).

Auch it. Passavia und ptg. Pasávia für Passau fallen unter die ei-

4 „Den zwei Namenpaargliedern liegt der gleiche Wortstamm zugrunde, sie

sind Varianten dieses Wortstammes: z.B. it. Venezia / de. Venedig; de. Franz

/ frz. François“ (Back 2002: 23). Anders als beim Subtyp sind hier „die For-

men der Namenpaarglieder nicht mehr aufgrund weithin gültiger Entspre-

chungsregeln vorhersagbar“ (Back 2002:25).

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)138 Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

gentliche Stammvariation, sofern man -avia nicht als reihenbil-

dend betrachtet, was angesichts von z.B. Torgavia für Torgau

möglich erscheint.5

Wortverschiedenheit (cf. Back 2002:23) liegt außer bei it. Mo-

naco bei den Exonymen für Regensburg sowie bei frz. Campidoine

für Kempten vor. Während das Endonym Regensburg sich auf

eine Ende des 2. Jhs. errichtete Römersiedlung am Fluss Regen

zurückführen lässt, sollen die Exonyme des Typs Ratisbona letzt-

lich auf einen keltischen Namen Radasbona zurückgehen6 (cf.

Greule 2005:80-87).

5 Zu der Form Batavia schreibt Waltl (1844:3-4): „Der Ursprung der Stadt

Passau verliert sich in der Dunkelheit. Beim Vordringen der Römer in

Deutschland, soll eine Wohnstätte der Bojer am rechten Ufer des Inns be-

reits bestanden haben. In der Peutinger‘schen Tafel und in dem im 2ten

Jahrhundert verfaßten Reisebuch des Kaisers Antonin, kommt dieselbe un-

ter dem Namen B o j o d u r u m vor und lag vermutlich nicht auf der Stelle

der heutigen Innstadt, sondern weiter stromabwärts auf der breiten Thalflä-

che, in der sogenannten R o s e n a u, woselbst man noch jetzt römisches

Mauerwerk, Münzen und Scherben von verzierten Gefäßen aus terra sigilla-

ta, bei Nachgrabungen entdeckt; die heutige Innstadt mag wegen leichterer

Verbindung mit dem später entstandenen Passau, diesem gegenüber erbaut

worden sein. Passau, welches auf keiner der genannten beiden Reisekarten

vorkommt, erscheint erst in der, im Anfange des 5ten Jahrhunderts verfaß-

ten Notitia utriusque imperii [...] als ein von den Römern befestigtes Lager,

unter dem Namen: C a s t r a b a t a v a. Es hatte die neue batavische

Cohorte, unter dem Befehle eines Tribuns, ihr Standquartier noch daselbst,

als bereits das C a s t r u m r e g i n u m (Regensburg) nicht mehr in der

Gewalt der Römer, sondern in jener der Allemanen war. Das römische Cas-

trum, welches wahrscheinlich unter dem Kaiser Honorius angelegt war, lag

auf der, in der Mitte des heutigen Passau hervorragenden Anhöhe, welche

unter dem Namen R ö m e r w e h r bekannt ist, und hat sich wohl noch

über den Domplatz bis auf die Stelle erstreckt, welche die Domkirche ein-

nimmt.“ Zu einem neueren kurzen Überblick über die spätantike Sied-

lungsgeschichte von Passau und ihre Kontinuität ins Frühmittelalter (cf.

Passauromania) unter toponomastischer Perspektive (cf. Boiotro u. Castra

Batava bzw. Batavis > Bazzauua > Passau) cf. Schöntag (2019:156-158).

6 Zur Beziehung zwischen Regensburg und Ratisbona schreibt Greule (2005:2):

„Kaum zu klären ist die Herkunft des zweiten Namens Radaspona. Er be-

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek 139

Unter Wortverschiedenheit fallen auch die Namenpaare dt.

Augsburg – it. Augusta sowie dt. Kempten – frz. Campidoine. So-

wohl Augsburg als auch Kempten sind alte römische Gründun-

gen, und die jeweilige romanische Form rekurriert auf die anti-

ken Namen: Bei it. Augusta auf Augusta [Vindelicum] (‚Stadt des

Augustus im Gebiet der Vindeliker‘; Reitzenstein 1991:45), bei

Kempten letztendlich auf ein Camboduno (laut Reitzenstein 1991:

203 keltisch für ‚Burg an der Flusskrümmung‘), das seit dem

gegnet zum ersten Mal in der vor dem Jahr 768 von Bischof Arbeo von Frei-

sing verfassten Vita des hl. Emmeram. Die älteste Handschrift, in der die

Vita überliefert ist, stammt aus dem frühen 9. Jahrhundert. Radaspona heißt

bei Arbeo die prächtige Stadt, in der der bairische Herzog zur Zeit Emme-

rams, also in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts, residierte. Offen muss

vorerst die Frage bleiben, wie Arbeo an den Namen Radaspona kommen

konnte, der ja nicht der offizielle Name Regensburgs zur Zeit der Römer

war. Sollten romanisierte Germanen im Schutz der römischen Mauern den

alten, zivilen Namen über den Untergang der Römerherrschaft hinweg ge-

rettet haben oder handelt es sich um ein vielleicht romanisches Exonym für

Regensburg? Möglich ist, dass Radaspona aus der Salzburger Romania

stammt. Auch in der Vita des hl. Rupert, die in Salzburg etwa um 790 n.

Chr. entstanden sein dürfte, heißt Regensburg nämlich Radesbona. Ebenso

könnte Arbeo das Muster, neben den germanischen Namen (Reganesburg)

einen altehrwürdigen ‚romanischen‘ Namen (Radesbona) zu stellen, aus

Salzburg (das auch Juvavum genannt wurde) übernommen haben. Neuere

Forschungen erhärten die alte Vermutung, dass es sich bei Radaspona um

einen keltischen Namen handelt. Radaspona geht vermutlich auf eine

sprechsprachliche (frühromanische) Form Radesbona, altbairisch *Rates-

pona (mit Lautverschiebung [-d-] > [-t-], [-b-] > [-p-]) zurück. Die keltische

Namensform dürfte ähnlich wie Vindobona/Wien ursprünglich *Rata-

sobona gelautet haben, was man als ‘Wohnort eines Ratasos’ übersetzen

kann. Radesbona könnte – mit Synkope des dritten Vokals – der Name ei-

ner Siedlung an der Stelle oder in der Nähe des späteren Legionslagers ge-

wesen sein, das die Römer Regino nannten. Man muss allerdings anneh-

men, dass Arbeo mit Radaspona eine bairisch-romanische Mischform in

seine Emmerams-Vita übernahm. Ratisbona, die Form des Namens, die

dem vermutlich keltischen Namen *Ratas(o)bona am nächsten steht, wird

dann auch der kirchensprachliche Name Regensburgs, der sich in den For-

men Ratisbona, Ratisbonne und Ratyzbona nach Italien, Spanien, Frank-

reich und Polen ausbreitete.“

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)140 Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

frühen Mittelalter auch in Formen wie Cambidano, Cambidona

und Campitona belegt ist. Die Endonyme Augsburg und Kempten

haben sich aus den lateinischen Formen entwickelt.

3. Erwartbarkeit von Exonymen

Wie zu erwarten finden sich Exonyme bei Städten von hohem

Bekanntheitsgrad (cf. Back 2002: 63), der sich entweder aus ihrer

heutigen oder ihrer historischen Bedeutung ergibt. Bei den baye-

rischen Städten ist dabei grundsätzlich eine große Kontinuität

erkennbar, d.h. die meisten der heute größten und wichtigsten

bayerischen Städte waren spätestens seit dem Hochmittelalter als

Bischofssitze, Residenz- oder Reichsstädte (z.T. in Kombination)

von überregionaler Bedeutung. Unter den heute zwanzig größ-

ten bayerischen Städten trifft dies nicht zu auf Fürth, Erlangen,

Bayreuth, Ingolstadt, Rosenheim, Neu-Ulm, Straubing und

Dachau,7 und bezeichnenderweise hat keine dieser Städte ein

romanisches Exonym, abgesehen von einem isolierten ptg. In-

golstádio. Dagegen finden sich Exonyme bei den kleineren Städ-

ten Coburg, Neuburg an der Donau, Landsberg am Lech, Günz-

burg, Nördlingen und Rothenburg ob der Tauber. Auf diese trifft

allerdings ebenfalls zu, dass sie, abgesehen von den beiden letz-

teren, die im 13. Jh. Reichsstädte wurden, im Mittelalter noch

keine wichtige Rolle spielten. Bei Rothenburg ob der Tauber, der

weitaus kleinsten Stadt der Liste, könnte der heutige Bekannt-

heitsgrad als Touristenort eine Rolle spielen. Bei den fünf ande-

ren Städten, von denen Landsberg wiederum nur im Portugiesi-

7 Die genannten Städte erlangten zu sehr verschiedenen Zeitpunkten Bedeu-

tung, einige, wie Ingolstadt oder Straubing, bereits im Spätmittelalter, ande-

re, wie Fürth und Erlangen, erst in der Neuzeit. Neu-Ulm ist sogar eine

Gründung des 19. Jhs.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek 141

schen ein Exonym aufweist, bietet sich vorab keine Erklärung an.

Es scheint hier eine gewisse Beliebigkeit zu herrschen.

Auch sagt die Anzahl der Exonyme nichts Eindeutiges über

die Bedeutung der Städte aus. Zwar haben München und Nürn-

berg jeweils vier Exonyme, doch auch Coburg und Freising.

4. Unterschiede zwischen den Sprachen

Der auffälligste Befund beim Sprachvergleich ist zweifellos das

völlige Fehlen von Exonymen bayerischer Städte im Rumäni-

schen, was insofern überrascht, als das Rumänische bekanntlich

bei den Gattungsnamen viele Gallizismen übernommen hat und

andererseits das Französische häufig als Vermittlersprache von

Exonymen in Drittsprachen fungierte.8 Tatsächlich haben im

Rumänischen insgesamt nur relativ wenige westeuropäische

Städte exonymische Bezeichnungen, im deutschsprachigen

Raum z.B. Wien (Viena), Hannover (Hanovra) und Dresden

(Dresda), ansonsten z.B. London (Londra) und Lissabon (Lisabona).

Auch die italienischen Städtenamen bleiben meist unverändert,

bei Florenţa wird allerdings das l der lateinischen bzw. internati-

onalen Form beibehalten und das [ts] mit dem rumänischen

Graphem wiedergegeben. Letzteres gilt auch für Veneţia.

Von den vier anderen Sprachen ist das Italienische die am

wenigsten exonymfreundliche. Hier fällt auf, dass bei Augusta

und Monaco di Baviera die antike bzw. latinisierte Form über-

nommen wird, wogegen die drei anderen Sprachen die Exonyme

8 Für das Rumänische fanden sich keine Exonyme speziell für bayerische

Städtnamen. Das bedeutet jedoch offenbar nicht, das Rumänische habe kei-

ne eigenen Bezeichnungen für deutsche Toponyme. Denn im Bereich der

Regionen, Flüsse u.a. sind diese reichlich vertreten, z.B. rum. Dunărea (dt.

Donau), rum. Franconia Superioară (dt. Oberfranken), rum. Lacul Constanţa (dt.

Bodensee) u.a.m.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)142 Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

von der deutschen Form ableiten (bei span. Múnich und ptg.

Munique vermutlich über das Französische).

Französisch weist etwas mehr exonymische Formen auf als

das Italienische, was sich vor allem daraus ergibt, dass der Be-

standteil -burg systematisch als -bourg erscheint, im Italienischen

dagegen nur teilweise als -burgo, sonst unverändert als -burg.

Isoliert steht hier das latinisierende Campidoine für Kempten.

Spanisch und Portugiesisch verhalten sich ziemlich ähnlich,

wobei das Portugiesische, zumindest in dieser beschränkten

Auswahl, eine noch größere Anzahl an Exonymen aufweist als

das Spanische. In beiden Sprachen wird -burg systematisch

zu -burgo, während mit -berg unterschiedlich verfahren wird: Das

Spanische hat bei Bamberg und Nürnberg das Suffix -berg, das

Portugiesische nur bei Bamberg, dagegen bei Nürnberg und Lands-

berg die Endung -berga, bei Nürnberg mit der Variante -bergue im

brasilianischen Portugiesisch.

Zur genauen Entstehung, Entwicklung und Vermittlung der

Formen kann, wie einleitend bereits vermerkt, vorläufig in Er-

manglung von entsprechenden Vorarbeiten wenig Verbindliches

gesagt werden. Bei den eindeutig latinisierenden Exonymen

kann mit großer Wahrscheinlichkeit eine schriftliche Vermittlung

angenommen werden, die auch bei den dem Endonym näher

stehenden Formen nicht auszuschließen ist. In Einzelfällen muss

vielleicht auch an eine französische Vermittlung gedacht wer-

den.

Inwieweit sich die zahlenmäßigen Unterschiede zwischen den

Sprachen mit „Exonymenschwund“ (Back 2002:68) erklären las-

sen, wäre ohne weitere Untersuchungen nicht zu entscheiden.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek 143

5. Schluss

Grundlage des Beitrags war ein – nicht zwangsläufig vollständi-

ges – Inventar romanischer Exonyme bayerischer Städtenamen,

die wir versucht haben, nach dem Modell von Back (zwei Typen

von Stammvariation, Wortverschiedenheit) zu klassifizieren. Des

Weiteren wurde der Frage nachgegangen, von welchen Faktoren

die Exonymbildung abhängig sein könnte, mit dem vorläufigen

und vorsichtigen Resultat, dass die überwiegende Anzahl der

bayerischen Städte mit Exonymen bereits im Mittelalter eine

überregionale Rolle als Bischofssitz, klerikale oder weltliche Re-

sidenz oder als Reichsstadt spielte. Im Umkehrschluss fehlen,

von wenigen Ausnahmen abgesehen, Exonyme bei den Städten,

die erst später Bedeutung erlangten. Dies wäre aber im Einzelfall

näher zu überprüfen.

Beim Vergleich zwischen den romanischen Sprachen fiel be-

sonders das Rumänische auf, für das wir kein einziges Exonym

einer bayerischen Stadt identifizieren konnten. Dass das Italieni-

sche, verglichen mit dem Französischen, Spanischen und Portu-

giesischen, weniger Exonyme aufweist, lässt sich zum Teil damit

erklären, dass dort, anders als in den drei anderen Sprachen, der

Bestandteil -burg oft nicht romanisiert wird. Zwischen den drei

westromanischen Sprachen lassen sich nur geringe Unterschiede

finden, die wegen der niedrigen absoluten Zahlen nicht aussage-

kräftig sind.

Insgesamt besteht, insbesondere was die historischen Ent-

wicklungen und Zusammenhänge angeht, noch reichlich For-

schungsbedarf. Wir hoffen, mit diesem Artikel einen kleinen

Anstoß zu weiteren Recherchen gegeben zu haben.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)144 Romanische Exonyme bayerischer Städtenamen

Literatur:

Anjos, Manuel dos [Padre Manoel dos Anjos] (1652): Historia Universal

em que se descrevem os imperios, monarchias, reynos & provinicas do

mundo com muitas cousas notaveis que ha nelle copiada de diversos

authores, chronistas approvados & authenticos geographos. Coimbra:

Officina de Manoel Dias.

Back, Otto (³2002): Übersetzbare Eigennamen. Eine synchronische

Untersuchung von interlingualer Allonymie und Exonymie. Wien: Prae-

sens.

Buzás, Ladislaus/Junginger, Fritz (1971): Bavaria Latina. Lexikon der

lateinischen geographischen Namen in Bayern. Wiesbaden: Reichert

[Harrassowitz in Komm.]

Greule, Albrecht (2005): „Radaspona, Castra Regina, Reganesburg. Wie

unsere Stadt zu ihren Namen kam“, in: Färber, Konrad Maria

(Hrsg): Kriegsende und Neubeginn. Mit einem Sonderteil Papst Benedikt

XVI. Regensburg: MZ Buchverlag (= Regensburger Almanach 2005,

39), 80-87.

Pohl, Heinz-Dieter (2016): „Exonyme, Endonyme und die ‚politische

Korrektheit‘“, in: 42. Österreichische Linguistiktagung (Graz 18. bis 20.

November 2016). Workshop ONOMASTIK. Graz: Universität Graz 1-14

(online: http://members.chello.at/ heinz.pohl/Exo-Endonyme.pdf;

letzter Zugriff am 20.01.2020).

Reitzenstein, Wolf-Armin Freiherr von (21991): Lexikon bayerischer Orts-

namen. Herkunft und Bedeutung. München: Beck.

Schäfer-Prieß, Barbara (2007): „Exonyme im Portugiesischen“, in: Gil,

Alberto/Wienen, Ursula (Hrsg.): Multiperspektivische Fragestellungen

der Translation in der Romania. Hommage an Wolfram Wilss zu seinem

80. Geburtstag. Frankfurt a.M.: Lang (= Saarbrücker Beiträge zur

Sprach- und Translationswissenschaft, 14), 135-145.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Barbara Schäfer-Prieß/Constanze Neudek 145

Schöntag, Roger (2019): „Die gol-Problematik anhand der Oronyme

Hoher Göll und Gollnerberg. Eine toponomastische Betrachtung vor

dem Hintergrund der Besiedlungsgeschichte in der Salzburgroma-

nia und im Limesvorland der Passauromania“, in: Schöntag, Ro-

ger/Czezior, Patricia (Hrsg.): Varia selecta. Ausgewählte Beiträge zur

Sprach- und Literaturwissenschaft unter dem Motto „Sperrigkeit und In-

terdisziplinarität“. München: Ibykos (= Studia linguistica et philolo-

gica, 2), 131-174.

Schweickard, Wolfgang (1993): „Eigennamen im Spanischen und im

Deutschen aus sprachvergleichender Sicht“, in: Rovere, Giovan-

ni/Wotjak, Gerd (Hrsg.): Studien zum romanisch-deutschen Sprachver-

gleich. Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten, 297), 229-235.

Vennemann, Theo (2003): Europa Vasconica – Europa Semitica. Ed. by

Patrizia Noel Aziz Hanna. Berlin/New York: de Gruyter (= Trends

in Linguistics. Studies and Monographs, 138).

Waltl, Joseph (1844): Passau und seine Umgebungen. Mit 13 Ansichten.

Passau: Pustet.

Beiträge zur bayerischen Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2019)Sie können auch lesen