Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen About the semiotic dimensions of cartographic point symbols - ovg.at

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Vermessung & Geoinformation 3/2020, S. 105 – 112, 3 Abb. 105

Über die semiotischen Wirkebenen

kartographischer Punktsignaturen

About the semiotic dimensions of

cartographic point symbols

Silvia Klettner, Wien

Kurzfassung

Karten sind selektive Repräsentationen, die Informationen über den geographischen Raum in ausgewählter Form

in verkleinertem Maßstab darstellen. Durch den Einsatz von Zeichen und Symbolen stellen Karten so einen Bezug

zu räumlichen Vorkommnissen und Ereignissen her, der weit über die unmittelbare menschliche Wahrnehmung

hinausgeht. Durch die Wahl der eingesetzten kartographischen Zeichen beeinflussen Karten jedoch die mensch-

liche Vorstellung über die geographische Welt. Die Wahl der kartographischen Darstellungsform ist daher von

zentraler Bedeutung. Die Herausforderung kartographischer Kommunikation besteht nun u.a. darin, dass kar-

tographische Zeichen neben ihren denotativen Qualitäten (im Sinne ihrer kontext- und situationsunabhängigen

Grundbedeutung), über konnotative Eigenschaften verfügen, die implizit und assoziativ die Karteninterpretation

beeinflussen können. Zu wenig ist jedoch bekannt über die vielfältigen impliziten Wirkweisen von kartographi-

schen Zeichen und über deren Bedeutungsebenen. Die im Folgenden dargestellte Forschung widmete sich daher

der Identifizierung dieser Wirkmechanismen und stellt dafür, neben zentralen kartographischen und semiotischen

Theorien, Ergebnisse einer empirischen Studie vor, welche die konnotativ impliziten Bedeutungsebenen von

kartographischen Zeichen am Beispiel von Punktsignaturen untersuchte.

Schlüsselwörter: Kartographie, Visuelle Kommunikation, Semiotik, Thematische Karten, Psychologie

Abstract

As selective representations, maps depict information about geographic space in an abstracted, generalized

manner, and at a reduced scale. By employing signs and symbols, maps refer to spatial occurrences and events

and enable us to relate to them from a viewpoint far beyond direct experience. In doing so, the choice of the

cartographic signifiers shows to be of vital importance as it will influence how humans read and respond to maps,

and how the geographic world is perceived. Decisions towards the most suitable cartographic signifiers are, yet,

a challenging task, especially since cartographic signs may not only denote (i.e., act as neutral identifiers) but

also connote (i.e., imbue implicit and associative meaning, which may influence how maps are perceived and

interpreted). As little is known about the connotative meanings of cartographic signs, the present research was

devoted to unraveling some of its implicit, semiotic dimensions. This article, thus, introduces central cartographic

theories and semiotic approaches and discusses the findings of an empirical study that explored the connotative,

semiotic dimensions of cartographic point symbols.

Keywords: Cartography, Visual Communication, Semiotics, Thematic Maps, Psychology

1. Einleitung menschliche Vorstellung über die geographische

Welt konzipiert, artikuliert und strukturiert [3].

Kartographie umfasst die Kunst, Wissenschaft

und Technologie über die Erstellung und Ver- Die Herausforderung kartographischer Kom-

wendung von Karten [1]. Aus wissenschaftlicher munikation besteht jedoch u. a. darin, dass karto-

Perspektive wird Kartographie als Kommunikati- graphische Zeichen nicht durch fixe, syntaktisch

onsdisziplin verstanden, da sie georaumbezogene eindeutig festgelegte Referenzen determiniert

Informationen vermittelt (lat. communicare = sind, sondern deren Bedeutung und Wirkung

mitteilen, teilen). Durch den Einsatz von Zeichen variabel veränderbar sind [4]. Karten und ihre Zei-

und Symbolen ermöglichen Karten die Vorstellung chen können daher nicht als neutral verstanden

räumlicher Phänomene, fernab der tatsächlichen, werden, sondern verfügen neben denotativen

unmittelbaren menschlichen Wahrnehmung. So Eigenschaften (d. h. neben ihrer expliziten Haupt-

stellen Karten einen Bezug zu geographischem bedeutung) ebenso über konnotative Qualitäten

Raum her, der über die direkte Erfahrung hinaus- (d. h. implizite, assoziative Nebenbedeutungen),

geht. Dadurch werden sowohl nahe als auch ferne die etwa durch das kartographische Zeichen

Ereignisse und Phänomene vorstellbar, auch etwa selbst (wie durch dessen Form, Gestalt, Farbe,

solche, denen man anders nie begegnen würde etc.) die Kartenwahrnehmung und Interpretation

[2]. Karten gelten daher als Medium, das die beeinflussen können [5].106 Vermessung & Geoinformation 3/2020

Da sich jedoch bislang wenige Studien explizit Bis heute wird Kartographie als Kommu-

mit den oft subtilen, konnotativen Eigenschaften nikationsdisziplin erforscht, und Modelle und

von kartographischen Variablen beschäftigten, Theorien entsprechend den technologischen und

war die vorliegende Forschung umso mehr be- gesellschaftlichen Entwicklungen stetig weiter

strebt hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten. entwickelt, verfeinert und neu erarbeitet [7,10].

Der folgende Artikel umfasst daher zunächst So brachten die rasanten technologischen Ent-

eine Einführung über Theorien kartographischer wicklungen seit Ende der 1990er Jahre etwa, eine

Kommunikation und Semiotik und stellt sodann weitere Wendung in kartografischer Forschung

Ergebnisse einer empirischen Studie dar, welche und Praxis mit sich [11]. Das Aufkommen neuer

die impliziten Wirkebenen von kartographischen und gut zugänglicher Technologien, Software und

Zeichen am Beispiel der graphischen Variable Daten eröffnete neue Möglichkeiten im Bereich

„Form“ untersuchte. der Geovisualisierung [12] und veränderte da-

durch auch die Art und Weise, wie Karten erstellt,

2. Kartographie als Kommunikationsprozess verwendet und genutzt werden [7]. Heutzutage

Das Verständnis von Kartographie als Kommuni- sind Karten allgegenwärtig, rasch vergänglich,

kationsdisziplin hat seinen Ursprung in den 1960er viele monothematisch, einschichtig, teils von

Jahren. Während bis dahin der Fokus auf der Pro- Kartograph*innen teils von Nicht-Kartograph*innen

duktion von Karten lag, wurde nach und nach eine erstellt und können leichter denn je im Internet

Wende in der Kartographie eingeläutet, welche die geteilt und verbreitet werden [13]. Während das

Karte als Medium als Teil eines dynamischen und Internet die Verbreitung von Karten erleichtert,

interaktiven Kommunikationsprozesses verstand schränkt es als Medium kartographisches Design

[6]. Da die Karte den geographischen Raum nur auch gleichzeitig ein; nämlich auf die – manchmal

in einem verkleinerten Maßstab darstellen kann, sehr kleine – physische Anzeigegröße. Das Design

müssen im kartographischen Schaffungsprozess von digitalen Karten erfordert daher besondere

eine Vielzahl an Entscheidungen darüber getroffen Aufmerksamkeit. Ziel ist eine gut übersichtliche

werden, welche Inhalte und in welcher Art diese und lesbare Darstellung trotz eingeschränkter

kartographisch repräsentiert werden und auch Anzeigegröße zu gewährleisten. Gut gestaltete

darüber welche Inhalte nicht dargestellt werden. online Karten gelten daher als „relativ leer“ [14].

Karten werden daher auch als selektive Repräsen-

Digitale Karten sind mittlerweile ein wesentli-

tationen verstanden [7], da sie Informationen über

cher Bestandteil des täglichen Lebens. Online

den geographischen Raum nicht in ihrer Ganzheit

Karten werden etwa als Navigationsunterstützung

sondern ausschließlich ausgewählt darstellen

zur Orientierung in unbekannten Umgebungen

können. Über das Was und das Wie entscheidet

aufgerufen oder sind eingeflochten als Zusatzin-

der/die Kartenersteller*in. Dies bedeutet auch,

formation bei Berichterstattungen in Online-Nach-

dass Karten niemals wertfrei oder neutral sind

richten. Während digitale Karten nicht nur kleiner,

[8], sondern von einer Vielzahl an Entscheidungen

einfacher, und präsenter geworden sind, so hat

abhängen, die alle zu unterschiedlichen Karten-

sich auch die Art der Auseinandersetzung mit ih-

ergebnissen und Wirkungen führen können. Der

nen verändert [7]. Manche dieser Karten werden

tschechoslowakische Kartograph A. Koláčný

als Unterstützung zur Entscheidungsfindung

machte dies als einer der ersten seiner Zeit in

genutzt (wie etwa als Navigationshilfe), wohinge-

seinem komplexen kartographischen Kommu-

gen andere wie Bilder behandelt und konsumiert

nikationsmodell deutlich, und wies dabei darauf

werden [16]. Digitale Karten sind zumeist für diese

hin, dass der/die Kartograph*in Informationen auf

Zwecke gestaltet, d. h. dass sie schnell und inzi-

der Grundlage der eigenen Wahrnehmung über

dentell verarbeitet werden können, keine kognitive

die Realität in Karten codiert, welche wiederum

Anstrengung verlangen, sondern den täglichen Si-

von den Kartenlesenden auf Basis der eigenen

tuationen des raschen und flüchtigen Gebrauchs

Erfahrung und aus der eigenen Perspektive

gerecht werden [7,15,16].

decodiert und interpretiert werden [6]. Die Karte

als physischer Ausdruck wird sodann nicht als Im Vergleich zu den einst komplexen mehr

Bedeutungsträgerin verstanden, sondern als schichtigen Karten der Vergangenheit werden

Medium, das Bedeutungsinterpretationen ermög- digitale Karten des heutigen Alltags schneller

licht: „the physical means of communication such produziert und ebenso schnell und flüchtig kon-

as language and maps, do not carry meaning, but sumiert. Die beinahe alltägliche Begegnung mit

rather, they trigger or release it“ [9] (S.184). derartigen Karten, bei gleichzeitiger inzidenteller,S. Klettner: Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen 107

assoziativer Verarbeitung erfordert daher eine Linien-, als auch Flächensignaturen gelten (siehe

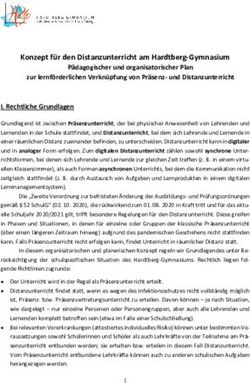

Neubetrachtung kartographischer Kommunika- Abbildung 1). Signaturen werden in der Kartog-

tion und ihrer Effekte und Wirkungen auf die Kar- raphie all jene graphischen Zeichen genannt, die

tennutzenden [7]. der Darstellung und Referenz von Objekten und

Sachverhalten in Karten dienen. Punktsignaturen

3. Kartographische Semiotik werden etwa eingesetzt um punkthafte (d. h.

ortsgebundene, diskrete) Sachverhalte in Karten

Semiotik (altgr. σημεῖον sēmeĩon = Zeichen, Sig- darzustellen. Liniensignaturen beziehen sich auf

nal) bezeichnet die Wissenschaft der Zeichensys- jene kartographischen Zeichen, die linienförmige

teme oder Zeichenlehre. Kartografische Semiotik Diskreta und Kontinua repräsentieren, während

befasst sich insbesondere mit der Identifizierung über Flächensignaturen flächenhafte Verbreitun-

und Definition der wichtigsten gestalterischen, gen kartographisch dargestellt werden. Die von

kartographischen Variablen und damit wie diese Bertin beschriebenen graphischen Variablen sind

verändert werden können um Geoinformationen nun jene manipulierbaren visuellen Eigenschaften,

angemessen zu codieren und zu repräsentieren durch welche kartographische Signaturen hinsi-

[17]. Damit verbunden ist das Kernziel kartogra- chtlich ihrer Form, Farbe, Größe, etc., verändert

phischer Semiotik, die Schaffung gemeinsamer werden können [18].

Zeichen und semiotischer Regeln für eine erfolg-

reiche (d. h. eindeutige bzw. intendierte) kartogra-

phische Kommunikation. Bertins grafische Semiologie ist noch heute

anerkannt [17]. Jedoch wird sie auch als dogma-

Eines der bekanntesten und ersten kartog- tisch, als empirisch nicht verifiziert und als un-

raphisch, semiotischen Abhandlungen stammt vollständig kritisiert [19]. Im Laufe der Jahrzehnte

vom französischen Kartographen J. Bertin, der wurde Bertins Semiologie daher erweitert und

in den 1970er Jahren ein Rahmenwerk entwarf, neue semiotische Rahmenwerke geschaffen. So

um kartografisch-semiotische Entscheidungen wurden etwa semiotische Systematiken an die

theoriegeleitet zu unterstützen [18]. Seine graf- Eigenschaften unterschiedlicher Kartentypen und

ische Semiologie umfasste dabei sechs visuelle Kartenverwendungen angepasst, wie etwa um

Variablen, bestehend aus Farbe, Form, Muster, den Anforderungen taktiler Karten, dynamisch

Helligkeit, Richtung und Größe. Je nach Skalen- visueller Karten oder Audiokarten gerecht zu

niveau der darzustellenden Daten (d. h. quantita- werden [19]. Neuere semiotische Forschungsar-

tiv, ordinal oder nominal) schlägt Bertin überdies beiten beschäftigen sich überdies mit der Ent-

Regeln über den Einsatz und die Nutzung dieser wicklung kartographisch-semiotischer Regeln für

graphischen Variablen vor, die sowohl für Punkt-, die gezielte Darstellung bestimmter Dateneigen-

Abb. 1: Grafische Semiologie nach Jacques Bertin; selbst illustriert nach [18].108 Vermessung & Geoinformation 3/2020

schaften, wie etwa der Visualisierung von Daten- im Folgenden dargestellte Forschung versuchte

unsicherheit [20,21]. daher hier einen Beitrag zu leisten und untersuch-

Bertins Semiologie entstand theoriegeleitet. te die konnotativen Wirkebenen von kartographi-

Neuere Ansätze sind daher bestrebt semiotische schen Zeichen am Beispiel von Punktsignaturen

Regelwerke auf Basis von empirisch belastbaren unter Berücksichtigung der graphischen Variable

Ergebnissen zu gestalten und bestehende Theori- „Form“.

en empirisch zu prüfen. Denn, vermeintlich simple

4. Konnotative Wirkebenen kartographischer

Entscheidungen bezüglich der Farbe, Form, Grö-

Punktsignaturen

ße, etc. von kartographischen Variablen können

die Kartenwahrnehmung und Karteninterpretation Punktsignaturen werden in der thematischen

signifikant beeinflussen [22]. Kartographie eingesetzt um georäumliche In-

formationen mit nominal qualitativem Charakter

Die Herausforderung kartographischer Semio-

darzustellen, oder auch um ordinal-, rational- und

tik besteht auch heute noch darin, dass Kartens-

intervallskalierte Geodaten auszudrücken. Die Ge-

ymbole und kartographische Zeichen nicht durch

staltung von Punktsignaturen erfordert dabei eine

fixe und eindeutig festgelegte Referenzen deter-

Vielzahl an Entscheidungen. Neben Überlegungen

miniert sind [4]. Kartenzeichen sind daher nicht

bezüglich Signaturgröße oder -farbe, bezieht sich

als rein denotativ zu verstehen, sondern verfügen

eine der ersten – wenn nicht sogar die erste – Ent-

ebenso über konnotative Eigenschaften. Deno-

scheidung auf die Wahl der Signaturform. Form

tation bezieht sich auf die neutrale Bedeutung

bezieht sich dabei auf die Gestalt der Signatur,

von Zeichen. In der Kartographie umfasst dies

also etwa auf die Entscheidung ob eine Kreisform,

etwa den Einsatz von kartographischen Zeichen

ein Dreieck, ein Quadrat, oder dgl. für einen ge-

und Symbolen als georäumliche Identifikatoren

gebenen Inhalt eingesetzt wird. Formen werden

bzw. Referenzen. D. h., dass die Hauptfunktion

in visuellen Disziplinen daher auch als zentrale

kartographischer Zeichen darin besteht sich auf

Bausteine verstanden [18,27,28]. Eingesetzt als

Gegebenheiten, Objekte, Phänomene udgl. des

Punktsignaturen in Karten werden Formsymbole

Georaums zu beziehen. Als solche, sind kartogra-

in weiterer Folge etwa skaliert, rotiert oder farblich

phische Zeichen immer denotativ. Demgegenüber

verändert.

stehen subjektive, emotionale und assoziative In-

terpretationen, welche Zeichen überdies auslösen Die Wahl der Form kartographischer Zeichen

können. Diese werden als Konnotation bezeich- versteht sich demnach als entscheidend, zumal

net. Derart implizite, konnotativen Bedeutungen diese auf die Kartenwahrnehmung und -interpre-

sind in der Kartographie jedoch bislang wenig tation Einfluss nimmt [5]. Kartographisch-semi-

erforscht. Die empirische Forschung legt jedoch ologische Werke beschäftigen sich daher auch

nahe, dass Karten und ihre Zeichen mehr als reine mit der Wahrnehmung von graphischen Zeichen

Identifikatoren sind. So zeigte sich, dass der Ein- und der Entwicklung von Richtwerten, um diese

satz unterschiedlicher kartographischer Zeichen perzeptuell gut erfassbar und gut unterscheidbar

etwa die Geschwindigkeit der Informationsverar- zu gestalten (wie z. B. durch Mindestdimensionen

beitung maßgeblich verändern kann [21,23–25] für Signaturgrößen). Neben der Berücksichtigung

oder, dass unterschiedliche kartographische Stile derartiger kognitiv-analytischer Regeln umfassen

das Vertrauen in Karten signifikant verändern und semiotische Werke auch Darstellungsempfehlun-

sogar zu Einstellungsveränderungen führen kön- gen bezüglich assoziativer Wirkaspekte. Derar-

nen [26]. tige semiotische Hinweise zur Formassoziativität

Kartographische Zeichen sind demnach nicht beziehen sich etwa darauf, dass ein Ansteigen

„stumm“, sind nicht neutral. Sie wirken nicht im- von Quantitäten sich auch graphisch durch den

mer rein oder ausschließlich als Identifikatoren Anstieg der Signaturgröße widerspiegelt. Bei der

für räumliche Objekte und Phänomene, sondern Darstellung nominaler Daten durch Punktsigna-

konnotieren. Durch ihre Merkmale (wie etwa über turen gilt hierbei etwa, dass ungleiche Inhalte

ihre Form, Gestalt, Farbe, etc.) verfügen sie über durch ungleiche Formen darzustellen sind.

weitere Deutungsebenen, welche die Karten- Der Inhalt bestimmt demnach die Form. For-

wahrnehmung und die Interpretation der Karte zu men wirken jedoch nicht ausschließlich logisch-

beeinflussen vermögen [5]. Wenig ist jedoch be- analytisch, sondern ebenso assoziativ. Jedoch,

kannt über die impliziten Bedeutungsebenen und welche Formen sind assoziativ zu welchem Inhalt?

Wirkweisen von kartographischen Zeichen. Die Welche Formen sind geeignet um etwa konträreS. Klettner: Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen 109

Abb. 2: Stimulusmaterial bestehend aus

12 geometrischen Formen, sowie zwei

Beispiele der Gruppierungsergebnisse;

adaptiert nach [29].

Inhalte besonders geeignet darzustellen? Welche pektiven Verbalisierungen durch Audioaufnahmen

Formen werden demgegenüber als besonders dokumentiert. Die Studie fand in Individualset-

ähnlich erlebt – und vor allem warum? Derartige tings statt, d. h. jede Person wurde einzeln von der

Erwägungen zur Formassoziativität führen un- Testleiterin durch die Studie geführt. Insgesamt

weigerlich zu der bereits erwähnten Bedeutungs nahmen 38 Personen an der Untersuchung teil,

ebene der Konnotation von Zeichen. Im Zuge bei einem Durchschnittsalter von M = 21,50 Jah-

dieser Überlegungen wurde daher eine Studie ren (SD = 3,00).

durchgeführt um einige dieser Fragen empirisch

4.2. Ergebnisse

zu beantworten [29], nämlich: wie unterscheiden

sich kartographische Punktsignaturen? Welche 4.2.1. Formähnlichkeiten

sind sich ähnlicher und welche unähnlich? Und, Die Ähnlichkeitsgruppierungen der 12 geometri-

welche Wirk- und Bedeutungsebenen unterliegen schen Formen ergaben insgesamt 177 Gruppie-

diesen Ähnlichkeitsurteilen? rungen. Am häufigsten wurden fünf oder sechs

Gruppen aus dem Stimulusset gebildet (Min = 3,

4.1. Studiendesign Max = 7) (siehe Tabelle 1).

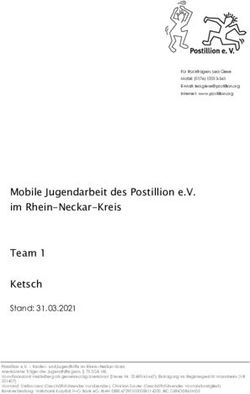

Die im Folgenden dargestellte empirische Studie Basierend auf den Ergebnissen der freien

untersuchte die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit Gruppierung wurden Häufigkeiten der gemein-

von geometrischen Formen und identifizierte zu- sam auftretenden Formen in einer 12 × 12 Co-

dem jene Wirkebenen, die diesen Entscheidungen occurrence Matrix abgebildet. Die Matrix wurde

zugrunde liegen; siehe dazu [29] für die vollstän- ferner einer multidimensionalen Skalierung mittels

dige Veröffentlichung. PROXSCAL Skalierungsalgorithmus unterzogen

Das Stimulusmaterial der Studie u mfasste 12 sowie anschließend einer agglomerativen Clus-

achromatische, geometrische Formen, die auf teranalyse, um weitere statistische Ähnlichkeiten

Einzelkärtchen gedruckt an Studien teil

nehmer* bzw. Unähnlichkeiten zwischen den Formen auf-

innen ausgehändigt wurden. Die Teilnehmer*innen zudecken. Die Ergebnisse der multidimensionalen

wurden instruiert, das Stimulusmaterial frei und Skalierung und Clusteranalyse ergaben eine Kon-

intuitiv nach ihrer subjektiv erlebten Einschätzung figuration mit drei homogenen Formenclustern

der Formähnlichkeit zu gruppieren, wobei nach (siehe Abbildung 3). Während die Methode der

Belieben so viele Gruppen wie nötig erstellt wer- multidimensionalen Skalierung die Relationen

den konnten (siehe Abbildung 2). Im Anschluss zwischen den geometrischen Formen in einem

wurden die Studienteilnehmer*innen instruiert ihre zweidimensionalen Raum quantifizierte, erschlos-

Entscheidungen für jede gebildete Gruppe einzeln sen die Ergebnisse der Clusteranalyse neben

durch retrospektive Verbalisierung zu begründen. Relationen auch Metarelationen zwischen den

Die Ergebnisse der Formgruppierungen wurden Formstimuli. Drei distinkte Formencluster wurden

als visuelle Protokolle festgehalten und die retros- dabei identifiziert: ein homogenes Cluster, das

Gruppenhäufigkeiten

1 Gruppe 2 Gruppen 3 Gruppen 4 Gruppen 5 Gruppen 6 Gruppen 7 Gruppen

Häufigkeit . . 8 9 10 10 1

Prozent . . 21% 24% 26% 26% 3%

Tab. 1: Gruppenhäufigkeiten des Stimulussets bestehend aus 12 geometrischen Formen110 Vermessung & Geoinformation 3/2020

kantige, polygonale Formen umfasste (Cluster 1); chen Kodierschemas und seiner Logik ist es, alle

ein weiteres Cluster, das runde Formen umfasste Kernbedeutungen angemessen und eindeutig zu

(Cluster 2); sowie ein drittes Cluster, das stern- erfassen und gleichzeitig den gesamten Bereich

artige Formen als homogene Gruppe abbildete der verbalen Aussagen zu berücksichtigen. Die

(Cluster 3). Das Dendrogramm verdeutlichte zu- schriftlichen Protokolle wurden auf Basis des

dem eine Metarelation zwischen Cluster 1 und finalen Kodierschemas unabhängig von zwei

Cluster 2. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, Personen kodiert. Die Interrater-Reliabilität nach

dass sich polygonale Formen und runde Formen Krippendorffs Alpha ergab dabei eine Urteils-

auf einer Metaebene ähneln, während sternartige übereinstimmung von α = 0,87; CI [0,82, 0,93]. Im

Formen demgegenüber eine kognitiv-distinkte abschließenden Interpretationsprozess wurden

Gruppe bilden. die kodierten Aussagen zueinander in Beziehung

gesetzt und daraus Kategorien höheren Abstrakti-

4.2.2. Konnotative Wirkebenen onsgrades entwickelt.

In einem nächsten Analyseschritt wurden die Die Ergebnisse dieses Analyseverfahrens legten

Ergebnisse der retrospektiven Verbalisierung drei konnotativ-implizite Kernstrategien nahe, wel-

einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen, um che den Ähnlichkeitsurteilen der Teilnehmer*innen

jene Gründe und Strategien zu identifizieren, die zugrunde lagen:

an der Beurteilung der Formähnlichkeiten betei-

ligt waren. Im Speziellen wurde eine reduktive Visuelle Strategien: Mit 59,5% machten visuelle

qualitative Inhaltsanalyse nach dem Verfahren Formmerkmale die Mehrheit der Formgruppie-

der induktiven Kategorienbildung durchgeführt rungen aus. Nennungen bezogen sich dabei

[30]. Dabei werden Kategorien nach induktivem hauptsächlich auf a) das visuelle Erscheinungs-

Vorgehen schrittweise aus den verbalen Protokol- bild und die Geometrie der Formen (z. B. Ähn-

len entwickelt [31]. Die Datenanalyse folgt dabei lichkeit aufgrund von Ecken, Kanten, Rundung),

zunächst einer bestimmten Forschungsfrage, um sowie auf b) visuell-kognitive Hierarchie (z. B.

einen klaren Fokus auf den zu untersuchenden die Einteilung nach einfachen Grundformen ge-

Inhalt zu legen [32]. Im Fall dieser Forschung genüber komplexen Formen), und c) Symbiose

lautete die Frage: Welche Prozesse erklären die und Vervollständigung (z. B. vervollständigt eine

Ähnlichkeitsgruppierungen von Formen? Alle Form die andere oder zwei Formen zusammen

relevanten Textpassagen aus den retrospektiven ergeben eine neue Form).

Verbalisierungen wurden sodann anhand dieser Assoziationen: Assoziative Strategien zur Grup-

Fragestellung extrahiert und in ein schriftliches pierung der Formen wurden in 23,4% der Fälle

Protokoll übertragen. Das schriftliche Protokoll als Begründung genannt. Personen nahmen

wurde weiters in mehreren iterativen Analyse- hier etwa Bezug auf a) natürliche oder men-

schritten zusammengefasst, sodass aus vormals schgemachten Objekte (z. B. erinnerten Formen

Einzelaussagen, relevante Schlüsselgedanken an Straßenschilder, Himmelskörper, udgl.), oder

und Konzepte hervorgehoben und daraus ein referierten auf b) Karten (z. B. Assoziationen mit

Kodierschema entwickelt wurde. Ziel eines sol- kartographischen Punktsignaturen).

Abb. 3: Ergebnis der multidimen-

sionalen Skalierung und Cluster-

analyse; adaptiert nach [29].S. Klettner: Über die semiotischen Wirkebenen kartographischer Punktsignaturen 111

Affektive Qualitäten: In 17,1% der Antworten tungsebenen von abstrakten Punktsignaturen auf-

begründeten die Testteilnehmer*innen ihre zudecken und bediente sich dafür dem Konzept

Gruppierungsentscheidungen anhand von der Ähnlichkeit. Die Identifizierung von Ähnlich-

evaluativen, affektiven Formqualitäten. Die keiten ist in Kognitions- und Kommunikationswis-

Nennungen entsprachen dabei den drei Dimen- senschaften von zentraler Bedeutung, da dadurch

sionen semantischer und affektiver Theorien: kognitive Strukturen und Relationen aufgedeckt

Valenz, Aktivierung, Dominanz [33–35]. Derarti- werden können.

ge Formgruppierungen wurden in dieser Studie

Die hier vorgestellte Studie identifizierte drei

etwa anhand folgender Eigenschaften begrün-

homogene Formencluster auf Basis eines Stimu-

det: a) Valenz (z. B. unvollständig, langweilig), b)

lussets bestehend aus abstrakten, symmetrischen

Aktivierung (z. B. unruhig, aggressiv, ruhig) oder

Formen, sowie deren Relationen und Metarelatio-

c) Dominanz (z. B. auffällig, brutal, dominant,

nen. Darüber hinaus wurden dreierlei konnotative

schwer).

Bedeutungsebenen identifiziert, welche an der

Die Ergebnisse legen daher nahe, dass karto- Wahrnehmung von Formähnlichkeiten beteiligt

graphische Punktsignaturen auf mehrfachen kon- waren: visuelle, assoziative, und affektive Pro-

notativen Bedeutungsebenen wirken, und dass zesse. Die Ergebnisse untermauern die bereits

zumindest drei konnotative Wirkmechanismen an eingangs postulierte These, dass Formen nicht

der Wahrnehmung dieser beteiligt sind, nämlich neutral sind, und zeigen, dass Formeigenschaften

visuelle, assoziative, und affektive Prozesse. auf mehrfachen Ebenen wirken. Die Ergebnisse

dieser Studie verdeutlichten, dass Formen nicht

5. Diskussion nur rein anhand ihres visuellen Charakters wahr

genommen sondern ebenso über Assoziationen

Karten kommunizieren über Zeichen und Symbole und affektive Eigenschaften bewertet werden.

Informationen über den geographischen Raum. Diese Ergebnisse stützten ebenso eine auf dieser

Karten sind zugleich selektive Repräsentationen, Forschung aufbauende Studie, die zeigte, dass

da sie georäumliche Informationen ausschließlich Punktsignaturen über teils ausgeprägte affektive

ausgewählt, in verkleinertem Maßstab darstellen Profile verfügen [36]. Manche Signaturformen

können. Durch den Einsatz von Zeichen ermög- zeichneten sich dabei über ausgeprägt ruhende

lichen es Karten mentale Relationen zu räumli- und positiv-konnotierte Qualitäten aus, während

chen Ereignissen herzustellen, die weit über die andere Punktsignaturen als besonders dynamisch

unmittelbare, menschliche Wahrnehmung hinaus- und negativ-konnotiert erlebt wurden. Derartige

gehen. Die Art und Weise der kartographischen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass manche

Darstellung beeinflusst jedoch die menschliche Zeichen besonders expressiv wirken, wodurch

Vorstellung über Raum und räumliche Ereignisse. diese nicht als neutrale Signaturen im kartogra-

Die Herausforderung kartographischer Kom- phischen Kommunikationsprozess betrachtet

munikation besteht daher darin, dass kartogra- werden können.

phische Zeichen neben ihrer expliziten Funktion Diese Forschungsergebnisse eröffnen zugleich

als Referent von georäumlichen Vorkommnissen, eine Reihe weiterer zentraler Fragestellungen: Wie

ebenso über implizite, konnotative Bedeutungs- beeinflusst etwa die Wahl der Signatur die Vorstel-

ebenen verfügen, welche die Kartenwahrnehmung lung und Einschätzung von georäumlichen Vor-

und Interpretation des Karteninhalts beeinflussen kommnissen? Bewirken expressive Formsymbole

können. Während sich kartographisch-semioti- eine Überschätzung von räumlichen Ereignissen

sche Werke vor allem mit kognitiv-analytischen und Formsignaturen mit ruhendem Charakter

Aspekten befassen, gibt es bislang nur wenige eine Unterschätzung? Kann also die schiere Form

Studien, die sich explizit mit den subtilen, kon- eines einzelnen kartographischen Zeichens die

notativen Eigenschaften von kartographischen Aussagekraft einer Karte maßgeblich verändern?

Zeichen beschäftigen. Die vorliegende Forschung Kartographische Kommunikation erfordert daher

war daher bestrebt zu einer differenzierteren Per- gut informierte und gezielte Entscheidungen.

spektive über kartographische Punktsignaturen Denn nur durch ein fundiertes Wissen über die

beizutragen. Wirkebenen und Wirkweisen von Kartensignatu-

Die hier auszugsweise vorgestellte empirische ren können subtile, konnotative Bedeutungen im

Studie (siehe [29] für die vollständige Veröffentli- kartographischen Kommunikationsprozess mitbe-

chung) zielte daher darauf ab, Wirk- und Bedeu- rücksichtigt werden.112 Vermessung & Geoinformation 3/2020

Danksagung [19] MacEachren, A.M. (1995): How Maps Work: Represen-

Die Autorin wurde für die hier auszugsweise beschriebene tation, Visualization, and Design. The Guilford Press.

wissenschaftliche Arbeit von der Österreichischen Geodäti- [20] McKenzie, G., Hegarty, M., Barrett, T., & Goodchild, M.

schen Kommission mit dem Karl-Rinner Preis 2019 ausge- (2016): Assessing the effectiveness of different visua-

zeichnet. Die Autorin bedankt sich herzlich bei der Kommis- lizations for judgments of positional uncertainty. Inter-

sion für diese Ehrung. national Journal of Geographical Information Science,

30(2), 221–239.

Referenzen [21] MacEachren, A.M. (1992): Visualizing Uncertain Infor-

[1] ICA (2003): A Strategic Plan for the International Carto- mation. Cartographic Perspectives, 13, 10–19.

graphic Association 2003-2011. As adopted by the ICA [22] Monmonier, M. (1996): How to Lie with Maps. The Uni-

General Assembly 2003-08-16. versity of Chicago Press.

[2] Keates, J.S. (1996): Understanding Maps (2nd ed.): Ad- [23] Stachoň, Z., Šašinka, Č., Čeněk, J., Angsüsser, S.,

dison Wesley Longman Limited. Kubíček, P., Štěrba, Z., & Bilíková, M. (2018): Effect of

Size, Shape and Map Background in Cartographic Vi-

[3] Harley, J.B. (1989): Deconstructing the map. Cartogra-

sualization: Experimental Study on Czech and Chinese

phica, 26(2), 1–20.

Populations. ISPRS International Journal of Geo-Infor-

[4] Langer, S.K. (1953): Feeling and Form: A Theory of Art. mation, 7(11), 427.

Charles Scribner’s Sons.

[24] Jenny, B., Stephen, D.M., Muehlenhaus, I., Marston,

[5] Chandler, D. (2007): Semiotics: The Basics. Routledge. B.E., Sharma, R., Zhang, E., & Jenny, H. (2018): Design

[6] Koláčný, A. (1969): Cartographic Information - A Funda- Principles for Origin-destination Flow Maps. Cartogra-

mental Concept and Term in Modern Cartography. The phy and Geographic Information Science, 45(1), 62–75.

Cartographic Journal, 6(1), 47–49. [25] Thompson, M.A., Lindsay, J.M., & Gaillard, J. (2015):

[7] Kent, A.J. (2018): Form Follows Feedback: Rethinking The influence of Probabilistic Volcanic Hazard map Pro-

Cartographic Communication. Westminster Papers in perties on Hazard Communication. Journal of Applied

Communication and Culture, 13(2), 96–112. Volcanology, 4, 6.

[26] Muehlenhaus, I. (2012): If Looks Could Kill: The Impact

[8] Wood, D. (2010): Rethinking the Power of Maps. The

of Different Rhetorical Styles on Persuasive Geocom-

Guilford Press.

munication. The Cartographic Journal, 49(4), 361–375.

[9] Petchenik, B. (1977): Cognition in Cartography. Carto-

[27] Arnheim, R. (1978): Kunst und Sehen: Eine Psychologie

graphica: The International Journal for Geographic In-

des schöpferischen Auges. Walter de Gruyter.

formation and Geovisualization, 14(1), 117–128.

[28] Klee, P. (1920): Schöpferische Konfession. In K. Ed-

[10] Board, C. (2011): Cartographic Communication. In M. schmid (Ed.), Tribüne der Kunst und Zeit - Eine Schrif-

Dodge, R. Kitchin, & C. Perkins (Eds.), The Map Reader: tensammlung, Band XIII, 28–40. Erich Reiß Verlag.

Theories of Mapping Practice and Cartographic Repre-

[29] Klettner, S. (2019): Why Shape Matters—On the Inhe-

sentation, 37–47.

rent Qualities of Geometric Shapes for Cartographic

[11] Montello, D.R. (2002): Cognitive Map-Design Research Representations. ISPRS International Journal of Geo-

in the Twentieth Century: Theoretical and Empirical Ap- Information, 8(5), 217.

proaches. Cartography and Geographic Information [30] Mayring, P. (2015): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundla-

Science, 29(3), 283–304. gen und Techniken (12th ed.): Beltz.

[12] Słomska, K. (2018): Types of maps used as a stimu- [31] Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005): Three Approa-

li in cartographical empirical research. Miscellanea ches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health

Geographica Regional Studies on Development, 22(3), Research, 15(9), 1277–1288.

157–171. [32] Mayring, P. (2014): Qualitative Content Analysis: The-

[13] Field, K. (2014): A Cacophony of Cartography. The Car- oretical Foundation, Basic Procedures and Software

tographic Journal, 51(1), 1–10. Solution.

[14] Kraak, M.J., & Ormeling, F. (2011): Cartography: Visua- [33] Osgood, C.E., Suci, G.J., & Tannenbaum, P.H. (1967):

lization of Spatial Data. Guilford Press. The Measurement of Meaning. University of Illinois

Press.

[15] Kahneman, D. (2003): Maps of Bounded Rationality:

Psychology for Behavioral Economics. The American [34] Mehrabian, A., & Russell, J.A. (1974): An approach to

Economic Review, 93(5), 1449–1475. environmental psychology. The MIT Press.

[35] Bakker, I., Van Der Voordt, T., Vink, P., & De Boon, J.

[16] Padilla, L.M., Creem-Regehr, S.H., Hegarty, M., & Stefa-

(2014): Pleasure, arousal, dominance: Mehrabian and

nucci, J.K. (2018): Decision making with visualizations:

Russell revisited. Current Psychology, 33(3), 405–421.

a cognitive framework across disciplines. Cognitive Re-

search: Principles and Implications, 3, 29. [36] Klettner, S. (2020): Affective Communication of Map

Symbols: A Semantic Differential Analysis. ISPRS Inter-

[17] MacEachren, A.M., Roth, R.E., O’Brien, J., Li, B., national Journal of Geo-Information, 9(5), 289.

Swingley, D., & Gahegan, M. (2012): Visual Semiotics

and Uncertainty Visualization: An Empirical Study. IEEE Anschrift der Autorin

Transactions on Visualization and Computer Graphics, Mag.rer.nat. Silvia Klettner, BA, TU Wien, Department für

18(12), 2496–2505. Geodäsie und Geoinformation, Forschungsbereich Karto-

[18] Bertin, J. (1974): Graphische Semiologie: Diagramme, graphie, Gusshausstraße 30, 1040 Wien.

Netze, Karten. Walter de Gruyter. E-mail: silvia.klettner@tuwien.ac.atSie können auch lesen