Hochwasser-Risikokarten für den Risikodialog in den Gemeinden

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Hochwasser-Risikokarten für den

Risikodialog in den Gemeinden

Risikoübersicht für den kommunalen Risikodialog im Kanton Schaffhausen

Jürg Elsener Metz, Jürg Schulthess, Annemarie Schneider, Christian Willi, Sonja Stocker, Martin Rauber

Der Hintergrund zum Risikodialog

Zusammenfassung

wird in Kapitel 3 aufgezeigt, die Methodik

Nach der Festsetzung der Gefahrenkarten auf kantonaler Ebene kommen auf die Ge-

in Kapitel 4. In Kapitel 5 wird aus den Arbei-

meinden verschiedene anspruchsvolle Umsetzungsaufgaben zu. Insbesondere kleinere

ten ein Fazit gezogen.

Gemeinden sind bei der Bewältigung von solchen Aufgaben oft personell, aber auch

finanziell stark gefordert. Der Kanton Schaffhausen motiviert und unterstützt die Ge-

2. Kosteneffiziente Massnah-

meinden bei der Umsetzung der Gefahrenkarten und dem integralen Hochwasserschutz.

men im Kanton Schaffhausen

Die Erarbeitung der Risikoübersicht im Kanton Schaffhausen zeigt, dass die gewählte

Im Kanton Schaffhausen herrscht insge-

Methodik zur Ermittlung des Hochwasserrisikos (Schadenerwartung in CHF/Jahr) mit

samt eine im Vergleich zur übrigen Schweiz

vertretbarem Aufwand durchgeführt werden kann und aussagekräftige Ergebnisse liefert.

unterdurchschnittliche Gefährdung durch

Durch die räumliche Auswertung, welche den zu erwartenden Schaden je Gemeinde

Naturgefahren. Dennoch treten insbeson-

und Risiko-Perimeter darstellt, kann der prioritäre Handlungsbedarf im Hinblick auf die

dere bei kommunalen Gewässern Hoch-

Massnahmenplanung aufgezeigt werden.

wasser auf, die die Kapazitäten zur Ereig-

Die Darstellung der Resultate in Risikokarten hilft dem Kanton, die Gemeinden zu eruie-

nisbewältigung in den Gemeinden überstei-

ren, die über die grössten Hochwasserrisiken verfügen. Die Gemeinden selber erhalten

gen und präventive Schutzmassnahmen

einen einfach verständlichen Überblick, wo die grössten Hochwasserrisiken im Gemein-

erfordern. Dies war beispielsweise bei den

degebiet bestehen.

Überschwemmungen im Kanton Schaff-

Die vorgeschlagenen, einfachen und kostengünstigen, baulichen Hochwasserschutz-

hausen anfangs Mai 2013 der Fall. Die Ge-

massnahmen liefern den Gemeinden positive Beispiele für die Umsetzung der Gefah-

fahrenkarten zeigen zwar die Intensität von

renkarten.

Hochwasser mit verschiedenen Wieder-

kehrperioden auf. Damit die Gemeinden

1. Einleitung übersicht zu erstellen und für die einzelnen aber wissen, welche Gebiete die grössten

Nach der Festsetzung der Gefahrenkarten Gemeinden darauf aufbauend kosteneffi- Risiken bergen, bedarf es einer Risikoüber-

auf kantonaler Ebene kommen auf die Ge- ziente Massnahmen für den Hochwasser- sicht. Sind die Risiken (Schadenerwartung

meinden verschiedene Umsetzungsauf- schutz zu skizzieren. Die erarbeiteten Risi- in CHF/Jahr) identifiziert, können Flächen-

gaben zu. Dazu gehören beispielsweise kokarten helfen bei der Priorisierung in der schutzmassnahmen auf ihre Kosteneffizi-

planungsrechtliche Festlegungen, die Be- Umsetzung und dienen dem Risikodialog in enz überprüft werden.

rücksichtigung der Gefahrenstufe in bau- den Gemeinden.

rechtlichen Verfahren oder die Informa- Als Einleitung in die Thematik zei- 2.1 Neunkirch: Von der Risikoüber-

tion von betroffenen Grundeigentümern. gen die beiden Beispiele im nächsten Ka- sicht zu den Massnahmen am

Aber auch bauliche Schutzmassnahmen pitel auf, wie der Kanton Schaffhausen von Fochtelgraben

müssen von den Gemeinden in Erwägung der Gefahrenkarte zur Risikokarte gelangt Gemäss der Gefahrenkarte entstehen in

gezogen werden. Der kommunale Hoch- ist. Beide Beispiele zeigen die Relevanz für Neunkirch durch zu kleine Kapazitäten an

wasserschutz kann in wasserbauliche den Risikodialog auf kommunaler Ebene. verschiedenen Schwachstellen bereits ab

Massnahmen (Flächenschutz) sowie in Ob-

jektschutzmassnahmen eingeteilt werden.

Insbesondere kleinere Gemeinden

sind bei der Bewältigung von solch an-

spruchsvollen Aufgaben oft personell, aber

auch finanziell stark gefordert und stehen

diesen Aufgaben daher oftmals kritisch ge-

genüber. Der Kanton Schaffhausen moti-

viert und unterstützt die Gemeinden bei der

Umsetzung der Gefahrenkarten und dem

integralen Hochwasserschutz. Er orientiert

sich am integralen Risikomanagement.

Das kantonale Tiefbauamt hat Ernst

Basler + Partner beauftragt, für den Ge-

fahrenprozess Hochwasser eine Risiko- Bild 1. Übersichtsplan Gemeinde Neunkirch und Darstellung der zwei Risiko-Perimeter.

«Wasser Energie Luft» – 105. Jahrgang, 2013, Heft 2, CH-5401 Baden 111einem 30-jährlichen Hochwasser (HQ30) liche Schadenerwartung berechnet: Bei serrisiken HQ30, HQ100 und HQ300) von gut

Überflutungen, die zu einer mittleren Ge- allen untersuchten Szenarien (HQ30, HQ100 CHF 410 000.– pro Jahr auf. Dieses Ge-

fährdung (blau – Gebotszone) führen, siehe und HQ300) sind Gebäude, Bahn, Flächen- samtrisiko wird mit CHF 236 000.– pro Jahr

Bild 4. objekte sowie Fahrhabe potenziell gefähr- stark durch das 30-jährliche Ereignis be-

Aufgrund der Gefährdungssituation det und tragen zum Risiko bei. Strassen stimmt (Bild 2, Bild 3).

bei zwei bestehenden Schwachstellen wur- sind nur am Rande betroffen. Basierend auf dieser Risikobetrach-

den basierend auf der Gefahrenkarte zwei Neunkirch weist aufgrund dieser tung wurden nun bei den zwei oben ge-

Risiko-Perimeter ausgeschieden. Berechnungen ein gesamtes kollektives nannten Schwachstellen mögliche Hoch-

In beiden Perimetern wurde die jähr- Hochwasserrisiko (Summe aller Hochwas- wasserschutzmassnahmen geprüft.

Für Neunkirch wurde beim «Foch-

telgraben» (Risiko-Perimeter 1) aufgezeigt,

wie bei einem Strassendurchlass oberhalb

des Siedlungsraumes ein Rückhalteraum

geschafft werden kann (Bild 4, QP 157).

Aufgrund der Topografie eignet sich

das Gebiet dafür sehr gut (Bild 5, Bild 6):

Das durch den Rückhalteraum gewonnene

Rückhaltevolumen reicht aus, um die Ab-

flussspitze bei einem 30-jährlichen Ereignis

zu dämpfen. Damit wird die Abflusskapa-

zität der heutigen Schwachstelle im Sied-

lungsgebiet nach der Massnahme ausrei-

chen.

Die Investitions- und jährlichen

Unterhaltskosten für diese Massnahme

entsprechen jährlichen Kosten von

Bild 2. Kollektives Hochwasserrisiko [CHF/Jahr] pro Szenario innerhalb der Risiko-Pe- CHF 23 000.– bei einer angenommenen Le-

rimeter und der gesamten Gemeinde. bensdauer der baulichen Massnahmen von

30 Jahren und einem Amortisationszinssatz

von 2%. Das Risiko kann schätzungsweise

um CHF 300 000.– pro Jahr vermindert wer-

den.

Somit ergibt sich für das Kosten-

Nutzen-Verhältnis ein Faktor von 13. Jeder

investierte Franken bewirkt somit eine jähr-

liche Schadensreduktion von 13 Franken.

Die Gemeinde hat diese Mass-

nahme entsprechend den Vorschlägen

mittlerweile umgesetzt.

2.2. Trasadingen: Plausibilisierung

der Ereignisse

In Trasadingen wurden aufgrund der po-

tenziellen Überschwemmungsgebiete des

Vorder- und Hindertalbaches sowie des

Bild 3. Kollektives Hochwasserrisiko [CHF/Jahr] über alle Szenarien innerhalb der Landgrabens zwei Risiko-Perimeter defi-

Risiko-Perimeter und der gesamten Gemeinde. niert (Bild 7).

Das gesamte Hochwasserrisiko

in der Gemeinde beträgt pro Jahr knapp

CHF 190 000.–. Das 30-jährliche Ereignis

trägt massgebend zum Gesamtrisiko bei.

Im Juni 2010 hat in Trasadingen gemäss

der Gebäude- und der Mobiliar Versi-

cherung ein Unwetter zu einem Scha-

den von rund CHF 550 000.– geführt

(Gebäude CHF 450 000.– und Fahrhabe

CHF 100 000).–. Gemäss einer Medienmit-

teilung im Juli 2010 resultierte für das Un-

wetter 2010 insgesamt ein Schaden von

mehr als einer Million Franken. Darin dürf-

ten auch Aufwendungen für Feuerwehrein-

Bild 4. GK-Ausschnitt Gemeinde Neunkirch. sätze, Schäden an Flurwegen, Strassen,

112 «Wasser Energie Luft» – 105. Jahrgang, 2013, Heft 2, CH-5401 BadenGewässern, Infrastrukturanlagen wie

Strom- und Wasserversorgung usw. be-

rücksichtigt sein. Das Unwetter entsprach

ungefähr einem 100- bis 300-jährlichen Er-

eignis.

Die errechneten Risikowerte wur-

den mit den Schäden, die beim Hochwas-

serereignis vom Juni 2010 aufgetreten sind,

verglichen. Bei der Annahme, dass das

Hochwasser etwa einem 100- bis 300-jähr-

lichen Hochwasser entsprach, ist mit einem

jährlichen Risiko für Gebäude, Fahrhabe

und Betriebsunterbruch im Bereich von

rund CHF 5000.– bis 10 000.– zu rechnen.

Aus den Berechnungen resultiert für diese

Objektarten bei einem HQ100 ein Risiko von

etwas über CHF 20 000.– pro Jahr. Bei den Bild 5. Übersicht über die Rückhaltemassnahmen am Fochtelgraben.

berechneten Werten wird das Risiko also

leicht überschätzt, liegt aber in der gleichen

Grössenordnung.

Die Überflutungen beim Unwet-

terereignis stimmten gut mit den in der

Gefahrenkarte prognostizierten Gefähr-

dungsflächen überein. Die Einläufe bei Ein-

dolungen des Hinder- und des Vordertal-

baches waren beim Ereignis vom 17. Juni

2010 grösstenteils mit Geschiebe und Ge-

schwemmsel verstopft. Zwei Abflussäste

suchten sich ihren Weg durch das Dorf und

führten zu grossen Überflutungen. Bild 6. Ausdehnung des Rückhalteraums am Fochtelgraben.

Die Gewährleistung einer genü-

genden Abflusskapazität im Dorf könnte

nur durch eine massive Vergrösserung der

bestehenden Eindolungen (Länge 1.8 km)

erreicht werden. Aus Kostengründen wurde

diese Option in der vorliegenden Studie

nicht weiter verfolgt.

Als sinnvolle Massnahme zum

Schutz vor einem 100-jährlichen Ereignis

wurde ein zweistufiger Rückhalt mit Däm-

men oberhalb des Siedlungsgebietes vor-

geschlagen. Dieses Gebiet wird heute als

Ackerland bzw. als Sportplatz genutzt. Bei

grösseren Ereignissen kommt es zu einem

Überströmen des Dammes (Bild 9).

Eine grobe Abschätzung der Er-

stellungs- und Unterhaltskosten für den

zweistufigen Rückhalteraum ist schwierig,

weil es sich um ein grösseres Bauvorhaben

mit vielen Randbedingungen und techni-

schen Details handelt. Als erste Schätzung

wurde mit Investitionskosten von rund

CHF 800 000.– bis CHF 1 000 000.– gerech-

net, plus die jährlichen Unterhaltskosten.

Daraus ergeben sich jährliche

Kosten von rund CHF 115 000.– bis

CHF 140 000.– (Kapital- und Unterhaltskos- Bild 7. Übersichtsplan Gemeinde Trasadingen und Darstellung der zwei Risiko-Perimeter.

ten; Lebensdauer 30 Jahre und 2% Zins).

Gegenüber einer Risikoreduktion von rund Als Fazit aus den obigen Fallbei- Bevölkerung zu sensibilisieren und unter-

CHF 130 000.– pro Jahr ist die Kosteneffi- spielen ist hervorzuheben: Risikoübersich- stützen den Dialog mit den Bürgern rund um

zienz mit einem Faktor 1 neutral und eine ten und Massnahmenvorschläge mit Hin- die Frage, welche Risiken die Gemeinschaft

Realisierung der Massnahme ist zu prüfen. weisen zu deren Kosteneffizienz helfen, die und welche die Eigentümer tragen sollen.

«Wasser Energie Luft» – 105. Jahrgang, 2013, Heft 2, CH-5401 Baden 113Bild 8. 17. Juni 2010: Überschwemmungen im Dorf in Trasadin- Bild 9. Situation mit dem Verlauf der Dämme, zweistufiger Rück-

gen (Quelle: TBA Kt. Schaffhausen). halt für HQ100.

3. Risikodialog von Massnahmen ermöglichen – und keine Awji = Wi · SEi · EM [CHF]

Integrales Risikomanagement bedingt Aussagen über einzelne Objekte machen. Awji Schadenausmass aus direkten Sach-

unter anderem das Begrenzen des Aus- schäden für ein Objekt i in einem Sze-

masses sowie das Verringern der Verletz- 4.1 Risikoübersicht nario j [CHF]

lichkeit. Zur Prävention gehören die Be- Für jede Gemeinde wurden Risiko-Perime- Wi Wert des Objektes i [CHF/EM]

wusstseinsbildung bei der Bevölkerung ter ausgeschieden; diese orientieren sich SEi Schadenempfindlichkeit des Objek-

und damit ein Risikodialog. Dem liegt die an den Gefahrenprozessquellen, (in der tes i in Abhängigkeit der Intensität [-]

Gefahren- und die Risikobeurteilung zu Regel einzelne Bäche) die zu bestimmten EM Einheitsmass (entspricht zum Bei-

Grunde (Bild 10). Gefahrenbereichen führen. spiel der Länge eines betroffenen

Mit dem Risikodialog bezüglich Anschliessend wurde die durch Verkehrsweges oder der Fläche eines

Naturgefahren soll in der Schweiz das Be- Hochwasser verursachte Schadenerwar- gefährdeten Waldgebietes)

wusstsein gestärkt werden, welche Ge- tung (in CHF/Jahr) für diese einzelnen Ri- Die indirekten Schäden werden infolge der

fahren einerseits und – damit verbunden – siko-Perimeter GIS-basiert berechnet. Das versicherten Betriebsunterbruchkosten be-

welche Risiken andererseits bestehen. Der Vorgehen stützt sich dabei auf den metho- rechnet.

Dialog soll Handlungsmöglichkeiten aufzei- dischen Ansatz des Risikokonzeptes für Das jährliche Hochwasserrisiko für

gen, was die öffentliche Hand präventiv für Naturgefahreni , wie er auch in den IT-Tools ein bestimmtes Szenario setzt sich aus dem

den Schutz unternehmen kann und unter- EconoMeii und RiskPlaniii verwendet wird. Produkt von Schadenausmass infolge di-

nimmt (Flächenschutzmassnahmen) und Zur Berechnung der direkten Schä- rekter und indirekter Sachschäden und der

welchen Beitrag jeder Einzelne zur Sicher- den wurde die Beschädigung oder Zer- Häufigkeit des Szenarios zusammen:

heit beitragen kann (Objektschutz). störung der Objektkategorien Gebäude, Rj = Aj · pj[CHF/J.]

Obwohl zwischen Behörden, Ver- Bahn, Strassen, Flächenobjekte und Fahr- Rj Hochwasserrisiko im Szenario j pro

waltungsstellen und Bevölkerung auf kom- habe berücksichtigt. Dazu kamen indirekte Jahr [CHF/J.]

munaler, kantonaler und Bundesebene Schäden infolge von Betriebsunterbrü- Aj Schadenausmass direkter und indi-

dieser Dialog initiiert wurde, fehlt in den chen. Nicht bewertet wurden hingegen rekter Schäden im Szenario j (= Awji +

meisten Kantonen eine einfache und ver- Personenschäden und weitere indirekte A(id)j)

ständliche Risikoübersicht für die Priorisie- Schäden wie zum Beispiel die Verfügbar- pi Häufigkeit des Szenarios j [-].

rung von Flächenschutzmassnahmen. Sol- keit von Strassen. Die Häufigkeit eines Szenarios j wurde

che Risikokarten könnten den Risikodialog Eine zentrale Grundlage für die Er- dabei angenähert als Differenz der Über-

unterstützen und vereinfachen sowie die mittlung des Schadenausmasses waren schreitungswahrscheinlichkeiten zweier

Priorisierung objektiver ausgestalten. die Intensitätskarteniv. Diese enthalten die «benachbarter» Szenarien Pj und Pj+1 auf-

Schliesslich ist die Kosteneffizienz Ausdehnung der Gefahrenbereiche mit den gefasst.

von möglichen Massnahmen als erste ent- Intensitäten für die drei Szenarien 30-, 100- Das gesamte jährliche Hochwas-

scheidende Grösse (neben politischen und und 300-jährliches Ereignis und sind in die serrisiko wird aus der Summe der jährlichen

ökologischen) beizuziehen. vier Intensitätsklassen (keine Gefährdung, Hochwasserrisiken pro Szenario (HQ30,

schwache, mittlere, starke Intensität) unter- HQ100, HQ300) berechnet.

4. Risikoübersicht und Mass- teilt. Das Extremhochwasser wurde nicht Daraus lassen sich Risikokarten

nahmenplanung berücksichtigt. erstellen, wie beispielsweise in Bild 11 ge-

Im Folgenden wird die Methodik zur Er- Durch das Überlagern der Intensi- zeigt: Die Risiken in CHF/Jahr werden für

stellung der Risikoübersicht mit den da- tätskarten mit dem Übersichtsplan wurden die Risiko-Perimeter wie auch aggregiert für

zugehörenden Massnahmenvorschlägen die potenziell betroffenen Objekte identi- die Gemeinden dargestellt.

vorgestellt, wie sie im Kanton Schaffhau- fiziert. Das direkte Schadenausmass an

sen angewendet wurde. Dabei war beson- einem Objekt ergibt sich aus dem Produkt 4.2 Massnahmenplanung Hoch-

ders wichtig, dass die Berechnungen eine des Objektwertes und der Schadenemp- wasserschutz

Übersicht der Risiken für die Priorisierung findlichkeit des betroffenen Objektes. Auf der Grundlage der vorliegenden Gefah-

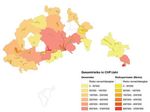

114 «Wasser Energie Luft» – 105. Jahrgang, 2013, Heft 2, CH-5401 BadenBild 10. Zur Grundlagenerarbeitung gehören Gefahren- und Bild 11. Darstellung der Hochwasserrisiken im Kanton

Risikobeurteilungen. Schaffhausen.

renkarten wurden in einem zweiten Schritt 4.3 Priorisierung, Dialog mit den Objekte, behaftet. Die berechneten Hoch-

diejenigen Schwachstellen (resp. Gerin- Gemeinden wasserrisiken hatten jedoch zum Ziel, eine

neabschnitte) identifiziert, welche mass- Für den Dialog mit den Gemeinden wurde kantonale Übersicht über die Hochwasser-

gebend zum Hochwasserrisiko beitragen. schliesslich beurteilt, ob die vorgeschla- risiken in den Gemeinden zu geben und den

Es sind dies insbesondere Stellen und Ab- genen Hochwasserschutzmassnahmen prioritären Handlungsbedarf bezüglich der

schnitte, welche bereits bei Hochwasse- kosteneffizient sind: Die jährlichen Kosten Hochwasserschwachstellen aufzuzeigen,

rereignissen ab HQ30 eine ungenügende für die baulichen Massnahmen und die Re- was trotz den bestehenden Unsicherheiten

Abflusskapazität aufweisen – sei dies, weil duktion des jährlichen Hochwasserrisikos erreicht werden kann.

die hydraulische Abflusskapazität zu klein wurden einander gegenübergestellt.

ist oder weil der Gerinnequerschnitt durch 5.3 Risikodialog in den Beispiel-

Geschiebe und/oder Schwemmholz (Ver- 5. Fazit gemeinden

klausung) verlegt ist. Häufig war der Ein- Anhand des Beispiels in Neunkirch konnte

lauf in eine Eindolung die gravierendste 5.1 Vorgehen gezeigt werden, dass es Flächenschutz-

Schwachstelle. Die Erarbeitung der Risikoübersicht im Kan- massnahmen gibt, die kosteneffizient Ri-

Im Rahmen von Feldbegehungen ton Schaffhausen zeigt, dass die gewählte siken für ganze Siedlungsgebiete vermin-

mit Vertretern der Gemeinde sowie einem Methodik zur Ermittlung des Hochwasser- dern. Die Gemeinde Neunkirch hat die

Vertreter des kantonalen Tiefbauamtes risikos (Schadenerwartung in CHF/Jahr) vorgeschlagenen Rückhaltemassnahmen

wurden die betreffenden Schwachstellen mit vertretbarem Aufwand durchgeführt weiter konkretisiert und im Sinne der von

vor Ort gesichtet und beurteilt, mögliche werden kann und aussagekräftige Ergeb- Ernst Basler + Partner vorgelegten Studie

Massnahmenvarianten und deren Vor- und nisse liefert. Durch die räumliche Auswer- umgesetzt.

Nachteile diskutiert. tung, welche den zu erwartenden Schaden In einer Gemeinde wie Trasadingen,

Es wurden ausschliesslich perma- je Gemeinde und Risiko-Perimeter darstellt, die stark von Überschwemmungen betrof-

nente, bauliche Hochwasserschutzmass- kann der prioritäre Handlungsbedarf im fen war und deren Bevölkerung für Naturge-

nahmen diskutiert, wie beispielsweise Hinblick auf die Massnahmenplanung auf- fahren sensibilisiert ist, kann auch eine aus

Rückhaltebecken/-räume, Ausdolungen, gezeigt werden. Sicht Kosteneffizienz neutrale Massnahme

Gerinneaufweitungen, Geschiebesamm- Die Darstellung der Resultate in Ri- trotzdem interessant sein. Risikoübersicht

ler, Schwemmholzrechen, Dämme oder sikokarten hilft dem Kanton, die Gemeinden und transparente Massnahmenvorschläge

Umgehungsgerinne. Temporäre Mass- zu eruieren, die über die grössten Hochwas- helfen, den Risikodialog mit der Bevölke-

nahmen, Objektschutzmassnahmen oder serrisiken verfügen. Die Gemeinden selber rung zu führen.

Anpassungen des Alarm- und Notfallkon- erhalten einen einfach verständlichen Über- Die Untersuchungen können als

zeptes wurden nicht berücksichtigt. blick, wo die grössten Hochwasserrisiken Ausgangspunkt dienen, um den Einbe-

Für Schwachstellen mit besonders im Gemeindegebiet bestehen. zug anderer Massnahmen wie temporäre

kosteneffizienten Massnahmenvarianten Die vorgeschlagenen, einfachen Hochwasserschutzmassnahmen, Objekt-

erfolgte die Planung schliesslich auf Stufe und kostengünstigen, baulichen Hoch- schutzmassnahmen oder Anpassungen

Konzept. Basierend auf einfachen Annah- wasserschutzmassnahmen liefern den des Alarm- und Notfallkonzeptes im Sinne

men wurde eine grobe Abschätzung der Gemeinden positive Beispiele für die Um- des integralen Risikomanagements zu

Erstellungs- und Unterhaltskosten vorge- setzung der Gefahrenkarten. überprüfen.

nommen. Diese wurden schliesslich unter Schliesslich entscheidet die Bevöl-

Berücksichtigung der Lebensdauer und 5.2 Risikoübersicht kerung zusammen mit der Politik, welche

entgangener Zinserträge auf die jährlichen Die Risikoanalyse ist mit Unsicherheiten, Prioritäten gesetzt werden – und zwar ba-

Kosten heruntergerechnet. insbesondere auch im Bereich der ver- sierend auf transparenten Grundlagen.

wendeten Schadenempfindlichkeit der

«Wasser Energie Luft» – 105. Jahrgang, 2013, Heft 2, CH-5401 Baden 1155.4 Risikodialog generell Dank Literatur

Die Risikoübersicht, zum Beispiel in Form Wir möchten allen am Projekt Beteiligten herzlich Bründl Michael (Ed.; 2009): Risikokonzept für Na-

von Risikokarten, dient dazu, mit kom- für die konstruktive und angenehme Zusammen- turgefahren – Leitfaden. Nationale Plattform für

munalen Behörden und der Bevölkerung arbeit danken. Dazu gehören das Tiefbauamt Naturgefahren, PLANAT, Bern. 420 S.

transparent zu diskutieren, welche Risiken des Kantons Schaffhausen, die Gemeindever- Bundesamt für Umwelt BAFU: Wirtschaftlichkeit

existieren, welche Risiken in den Gemein- treter, die Gebäudeversicherung des Kantons von Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren,

den mit Flächenschutzmassnahmen und Schaffhausen sowie die Mobiliar Versicherung EconoMe 2.0. Zugriff Oktober 2010.

welche mit Objektschutzmassnahmen ver- (für Schadendaten Fahrhabe und Betriebsun- Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundesamt für

mindert werden sollen, oder welche weite- terbrüche). Bevölkerungsschutz BABS: Pragmatisches Ri-

ren Massnahmen überhaupt zu prüfen sind. sikomanagement, RiskPlan 2.2.

ARGE Gefahrenkarte Schaffhausen (Naturkon-

zept AG und Niederer + Pozzi Umwelt AG) (2009):

Gefahrenkarte Kanton Schaffhausen: Teilgebiete

1 bis 3.

Ernst Basler + Partner AG (2010): Massnahmen-

planung Hochwasserschutz und Risikoübersicht

im Kanton Schaffhausen – Gemeinden Meris-

hausen, Schleitheim, Neunkirch, Guntmadingen,

Hallau, Beringen.

Ernst Basler + Partner AG (2011): Massnahmen-

planung Hochwasserchutz und Risikoübersicht

im Kanton Schaffhausen – Gemeinden Schaff-

hausen, Neuhausen, Bargen, Beggingen, Siblin-

gen, Oberhallau, Wilchingen/Osterfingen, Tras-

adingen.

Ernst Basler + Partner AG (2012): Massnahmen-

planung Hochwasserschutz und Risikoübersicht

im Kanton Schaffhausen – Gemeinden Thayngen

(inkl. Bibern, Barzheim, Opfertshofen, Hofen und

Altdorf), Stein am Rhein, Ramsen, Buch, Dörflin-

gen, Hemishofen.

Anschrift der Verfasser

Jürg Elsener Metz, Annemarie Schneider, Chris-

tian Willi, Sonja Stocker, Martin Rauber

Ernst Basler + Partner

Zollikerstrasse 65, CH-8702 Zollikon

Tel. +41 44 395 11 11

juerg.elsener-metz@ebp.ch, www.ebp.ch

Jürg Schulthess, Kanton Schaffhausen, Tiefbau-

amt, Rosengasse 8, CH-8200 Schaffhausen

Tel. +41 52 632 73 29

juerg.schulthess@ktsh.ch

Unsere Referenz – Rundum zufriedene Kunden

terra vermessungen ag

Tel.: 043 500 10 77

terra@terra.ch

www.terra.ch

HYDROGRAPHIE

116

I STRÖMUNGSMESSUNG I SEEGRUNDKARTIERUNG

«Wasser Energie Luft» – 105. Jahrgang, 2013, Heft 2, CH-5401 Baden

Inserat_quer_RZ.indd 1 23.03.12 13:25

Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe SchwarzSie können auch lesen