Anleitung zur Erstellung von Haus- und Abschluss-arbeiten

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Anleitung zur Erstellung

von Haus- und Abschluss-

arbeiten

in Anlehnung an die DVS-Richtlinien

zur Manuskriptgestaltung in der Sportwissenschaft

Download als PDF-Datei auf der Sportmanagement-Homepage

(http://www.spowiss.rub.de/sportmanagement/lehre/wissenschaftlichesarbeiten/)

Zusammengestellt und aufbereitet von:

Markus Kurscheidt, Marie-Luise Klein & Timo Zimmermann

Stand: April 2016ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Vorbemerkungen

Diese Anleitung gibt einige zentrale Hinweise zu dem Aufbau und den Formalia wissen-

schaftlicher Haus- und Abschlussarbeiten im Lehr- und Forschungsbereich Sportmanage-

ment und Sportsoziologie. Sie orientiert sich insbesondere bei den Literatur- und Quellen-

angaben an den Richtlinien der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (DVS) und

richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende, die eigenständige schriftliche Leistungen

im Studienschwerpunkt Sportmanagement bzw. Sportberatung oder Veranstaltungen der

Sportsoziologie im Grundstudium (Proseminare) zu erbringen haben. Bei der Anleitung

handelt es sich bewusst um einen eher knappen, bei weitem nicht erschöpfenden ersten

Orientierungsleitfaden. Er soll weder die Auseinandersetzung mit zumindest einem der

hinlänglich vorhandenen und oft sehr gelungenen Bücher zum wissenschaftlichen Arbeiten

(siehe Literaturhinweis am Ende dieser Anleitung) noch die inhaltliche Betreuung durch

die DozentInnen ersetzen. Deswegen wird hier der Schwerpunkt auf die formalen Aspekte

wissenschaftlicher Ausarbeitungen gelegt.

Dies geschieht auch aus der Erfahrung heraus, dass die Studierenden die Bedeutung und

den Sinn der formalen Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten oft unterschätzen. Die

Formkriterien ergeben sich aus essenziellen inhaltlichen Ansprüchen an die Wissenschaft:

Insbesondere eine übersichtliche, interpersonell nachprüf- und nachvollziehbare (schriftli-

che) Darstellung unverfälschter Forschungsergebnisse. Darüber hinaus sind Inhalt und

Form wissenschaftlicher Arbeiten untrennbar miteinander verbunden. Die Form hilft unter

anderem, Gedankengänge zu strukturieren, sie optisch durch Abschnitte, Absätze und Her-

vorhebungen (kursiv) kenntlich zu machen, und sie ermöglicht dem/der LeserIn die eigene

Weiterverfolgung der dargelegten Überlegungen. Weiterhin sind die formale Korrektheit

und Sorgfalt schriftlicher Ausarbeitungen ein zentrales Bewertungskriterium. Hat man in

diesem Bereich gewissenhaft gearbeitet und wurde z.B. von KommilitonInnen (aber

durchaus auch von Außenstehenden bzw. „Laien“) gründlich gegengelesen, lassen sich

nicht nur Notenabschläge vermeiden, sondern auch die eigene inhaltliche Themenbearbei-

tung deutlich verbessern.

Schließlich können inhaltlich-sprachliche Hinweise nur sehr begrenzt in allgemeiner Art

und Weise gegeben werden. Der einzige Erfolg versprechende Weg zu (sehr) guten schrift-

lichen Arbeiten im Studium ist die ernsthafte Übung. Genau diesem Zweck dienen Haus-

arbeiten im Lehr- und Forschungsbereich Sportmanagement und Sportsoziologie. Sie sol-

1ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

len auf die schriftlichen Anforderungen am Ende des Studiums wie Projekt-, Bachelor- und

Masterarbeiten systematisch vorbereiten. Nutzen Sie über den reinen Scheinerwerb hinaus

unbedingt diese Übungschance bewusst. Dies bedeutet auch, dass Sie die Verbesserungs-

hinweise der KorrektorInnen selbstkritisch prüfen und bei der nächsten schriftlichen Leis-

tung daran arbeiten.

Im Folgenden wird zunächst kurz der inhaltlich-formale Aufbau einer wissenschaftlichen

Arbeit skizziert, um dann ausführlicher auf eine Reihe von Formalia in Bezug auf das all-

gemeine Erscheinungsbild, Verzeichnisse, Tabellen- und Abbildungen sowie verschiedene

Zitierweisen einzugehen. Dabei werden die im Lehr- und Forschungsbereich Sportma-

nagement und Sportsoziologie bevorzugten formalen Konventionen dargestellt. Dies be-

deutet weder, dass nicht auch andere, ähnliche Standards gleichermaßen „richtig“ sind,

noch dass alle Formprobleme hier behandelt werden können. Es werden sich im Detail

immer noch Fragen und Gestaltungsspielräume beim konkreten Verfassen der Arbeit erge-

ben. Hierbei ist enorm wichtig, dass Sie sich im Zweifel für eine der möglichen und sinn-

vollen Vorgehensweisen entscheiden und diese einheitlich über die gesamte Arbeit hin

konsequent verwenden.

1 Inhaltlich-formaler Aufbau

Im gesamten Text ist die „Ich-Form“ zu vermeiden und eine nüchtern-sachliche Aus-

drucksweise zu wählen, d.h. weder ein beschreibender Erzählstil noch umgangssprachliche

Formulierungen. Darüber hinaus ist die Bezeichnung „Definition“ zu vermeiden. Stattdes-

sen ist der Ausdruck „Begriffsbestimmung“ zu verwenden.

1.1 Einleitung

In der Einleitung wird der „rote Faden“ der Arbeit entwickelt. Nach aktuellen Entwicklun-

gen bzw. Trends zum Problemaufriss folgt die Formulierung des Forschungsziels bzw.

einer Fragestellung. Hieran orientiert sich die gesamte Bearbeitung. Abschließend wird die

Gliederung in der Einleitung beschrieben und damit der Gedankengang der Arbeit darge-

legt. Es soll deutlich werden, welches Erkenntnisinteresse verfolgt wird. Danach sind – je

nach Thema – ggf. grundlegende Begriffsbestimmungen oder Zitate, Anmerkungen zur

Literaturlage oder Erläuterungen von Hypothesen und (methodischen) Vorgehensweisen

anzuführen.

2ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

1.2 Hauptteil

Die eigentliche Themenbearbeitung und Untersuchung erfolgt im Hauptteil der wissen-

schaftlichen Arbeit. Hier werden die unterschiedlichen Aspekte des zu behandelnden The-

mas, meist in mehrere Unterkapitel (nicht zu tief) gegliedert, bearbeitet. Die Problemstel-

lung, Arbeitshypothese etc. wird in diesem Teil analysiert bzw. diskutiert und die Argu-

mentation anhand sorgfältig ausgewerteter Belege veranschaulicht und mithin erhärtet.

Wichtig im Hauptteil ist eine klare Gliederung. Die Funktion von Abschnitten zur Beant-

wortung der Ausgangsfrage muss deutlich werden, damit die Argumentationslogik (der

„rote Faden“) des Autors/der Autorin nachvollzogen werden kann. Hierbei darf die eigent-

liche Fragestellung nie aus den Augen verloren werden. Insgesamt muss eine eigenständige

Leistung erkennbar sein.

Im Hauptteil sollte auf die folgenden Untergliederungspunkte eingegangen werden.

1.2.1 Theoretische Grundlagen

Die Darstellung der theoretischen Grundlagen dient der Klärung der eingenommen Unter-

suchungsperspektive und legt den Bezugsrahmen fest. Sie umfasst die Definition von

Fachbegriffen, die Erläuterung der Grundannahmen/Postulaten der Theorie und deren

Übertragung auf den Untersuchungsgegenstand sowie (evtl.) die Erstellung eines Untersu-

chungsmodells. Aus den theoretischen Grundlagen lassen sich die Forschungsfragen für

die Untersuchung ableiten.

1.2.2 Forschungsmethodik

Im Rahmen der Forschungsmethodik sollen die Methoden der Datenerhebung (z.B. quanti-

tative und qualitative Befragungen oder Dokumentenanalyse) inkl. der Beschreibung der

Stichprobe und der eingesetzten Erhebungsinstrumente, die Methoden der Datenauswer-

tung (z.B. statistische Auswertungsverfahren, qualitative Inhaltsanalyse) sowie eine kriti-

sche Reflexion der methodischen Vorgehensweise (Methodenkritik) erläutert werden.

1.2.3 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Nachdem das Untersuchungsmaterial ausgewertet wurde, erfolgt die Darstellung der Er-

gebnisse. Hierzu werden die Befunde beschrieben und veranschaulicht. Anschließend wer-

den die Ergebnisse interpretiert, indem zum einen die Fragestellung/Hypothesen geprüft

3ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

und beantwortet werden. Zum anderen werden die Befunde vor dem Hintergrund der The-

orie und des Forschungsstandes eingeordnet. Dementsprechend umfasst die Diskussion der

Ergebnisse, einen Abgleich mit den bisherigen Forschungserkenntnissen und eine kritische

Reflektion der Untersuchung.

1.3 Schlussteil

In einer Schlussbetrachtung werden die Untersuchungsfragen (bzw. die Problemstellung

oder die Ausgangshypothese) noch einmal aufgegriffen und die Ergebnisse zusammenfas-

send in der Gesamtschau diskutiert. In einem Ausblick kann darüber hinaus auf erwartbare,

zukünftige Entwicklungen zu dem untersuchten Thema eingegangen werden und/oder As-

pekte bzw. inhaltliche Verbindungen oder Parallelen reflektiert werden, die über das ei-

gentliche Thema hinausgehen.

4ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

2 Formalia

2.1 Äußere Form der Hausarbeit

Tab. 1. Formatierung und Typographie (eigene Darstellung)

Seite

Papierformat • DIN A 4 Hochformat

Seitenränder • 2,5 cm oben

• 2 cm unten

• 1,5 cm rechts

• 3 cm links

Seitenzahlen

Position • Seitenende (Fußzeile) außen rechts

Nummerierung • Arabisch durchnummeriert

• Die Einleitung beginnt auf Seite 1; vorherige Seiten mit römi-

scher Zahlenangabe (I, II, II, IV, V usw.) nummerieren

• Das Deckblatt hat keine Seitenzahl (mit Abschnittsumbrüchen

arbeiten)

• Inhaltsverzeichnis

• Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, Danksagung etc. in römi-

schen Ziffern

Format • Zeilenabstand einzeilig

• Gleicher Schrifttyp und -größe wie Standardschrift

Schrift, Schriftgröße, Zeilenabstand

Standardschrift • Schriftgröße 11 pt Arial oder 12 pt Times New Roman

• Zeilenabstand 1,5 Zeilen

• Ausrichtung Blocksatz

• Abstand vor/nach 0 pt

• Automatische Silbentrennung

Blockzitate • Schriftgröße 10 pt

(mehr als zwei Zeilen) • Zeilenabstand 1,5 Zeilen

• Abstand vor und nach 6 pt

• Ausrichtung Blocksatz

• Links und rechts 1 cm eingerückt

Fußnoten • Schriftgröße 10 pt

• Zeilenabstand 1,5 Zeilen

• Ausrichtung Blocksatz

• Nummerierung fortlaufend mit arabischen Ziffern

• Position am Seitenend

Fußnotenzeichen • Hochgestellt

• Schriftgröße 10 pt

Aufzählungen • Schriftgröße 11 pt

5ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

• Einzug links 0,5 cm

• Einheitliche Aufzählungszeichen verwenden

Überschrift 1 (Hauptkapitel) • Schriftgröße 13 pt, fett

• Zeilenabstand 1,5 Zeilen

• Seitenumbruch oberhalb (wenn der Text auf der letzten Seite des

vorherigen Kapitels mehr als eine ½ Seite umfasst)

• Abstand nach 12 pt (falls kein Seitenumbruch Abstand vor 36 pt)

• Nummerierung fortlaufend mit arabischen Ziffern

Überschrift 2 (1. Gliede- • Schriftgröße 12 pt, fett

rungsebene) • Zeilenabstand 1,5 Zeilen

• Abstand vor 24 pt, nach 12 pt

• Nummerierung fortlaufend mit arabischen Ziffern

Überschrift 3 (2. Gliede- • Schriftgröße 11 pt, kursiv

rungsebene) •Zeilenabstand 1,5 Zeilen

• Abstand vor 18 pt, nach 12 pt

• Nummerierung fortlaufend mit arabischen Ziffern

Zitate (länger als 3 Zeilen) • 10 pt

• Zeilenabstand einzeilig

• Ausrichtung Blocksatz, 1 cm eingerückt

Literaturverzeichnis • Schriftgröße 11 pt

• Zeilenabstand 1,5

• Ausrichtung Blocksatz

• Sondereinzug 1,5 cm hängend

• Abstand nach 6 pt

• Die Angabe der Quellen erfolgt nach DVS-Standard und ist ma-

nuell anzupassen (Titel kursiv etc.). Siehe dazu:

http://www.spowiss.rub.de/einrichtungen/pruefungsamt/pruefungsabwicklung.html.de

Abbildungen • Möglichst über die ganze Seitenbreite (16,5 cm)

• Position immer mit Text in Zeile und zentriert

• Immer mit einem Rahmen versehen: schwarz, Linienstärke 1 pt

Abbildungsbeschriftung • Unterhalb

• Schriftgröße 10 pt

• Zeilenabstand einzeilig

• Ausrichtung Blocksatz

• Kurz-Quellenangabe in Klammern

• Bezeichnung „Abb. ?.“ kursiv, Titel normal, Abschluss mit

Punkt

• 2. Zeile dem Anfang des Titels entsprechend eingerückt

Abbildungsverzeichnis • Schriftgröße 11 pt

• Zeilenabstand einzeilig

• Ausrichtung Blocksatz

• 2. Zeile dem Anfang des Titels entsprechend eingerückt

• Es sind alle Abbildungen der Arbeit (auch Anhang) nach folgen-

dem Muster aufzuführen:

Abbildung 1. Titel…. Seitenzahl

• Die im Anhang befindlichen Abbildungen werden mit einem

großen „A“ vor der Nummerierung versehen, Nummerierung

wieder bei 1 beginnen,

Beispiel für im Text: Abb. A1. Text .….(Quelle).

6ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Anmerkungen • Unterhalb

• 10 pt, Zeilenabstand einzeilig

• Ausrichtung Blocksatz

• Bezeichnung „Anmerkung:“ kursiv, Text normal, Abschluss mit

Punkt

• 2. Zeile dem Anfang des Textes entsprechend eingerückt

Tabellen • Breite: über die ganze Seitenbreite (16,5 cm)

• Tabelleninhalt einheitlich gestalten (Schriftgröße, Layout etc.)

Tabellenbeschriftung • Beschriftung oberhalb der Tabelle: Tab. Nr. Titel (Quelle)

• „Tab. Nr.“ in normaler Schrift, Titel und ggf. Quelle kursiv, kein

Punkt am Ende

• Schriftgröße 10 pt, Zeilenabstand einfach

• Zeilenabstand einfach

• Ausrichtung Blocksatz

• Sondereinzug 1,5 cm hängend

• Nummerierung fortlaufend mit arabischen Ziffern

• Abstand vor 6 pt, nach 6 pt

Tabellenverzeichnis • Schriftgröße 11 pt

• Zeilenabstand einzeilig

• Ausrichtung Blocksatz

• 2. Zeile dem Anfang des Titels entsprechend eingerückt

• Es sind alle Tabellen der Arbeit (auch Anhang) nach folgendem

Muster aufzuführen:

Tabelle 1. Titel……..…….Seitenzahl

• Die im Anhang befindlichen Tabellen werden mit einem großen

„A“ vor der Nummerierung versehen, Nummerierung wieder bei

1 beginnen,

Beispiel für im Text: Tab. A1. Text .….(Quelle)

Deckblatt

Auf dem Deckblatt sind aufzuführen:

Hochschule, Fakultät, Titel des Seminars, (Win-

ter-/Sommer-) Semester und Jahr, Titel und Na-

me des/der Seminarleiter(s)/in

Thema der wissenschaftlichen Arbeit

VerfasserIn der Arbeit mit Anschrift, Telefon-

nummer und E-Mail-Adresse

Fachsemester, Studienrichtung/-schwerpunkt

Ein Musterdeckblatt steht als PDF-Datei auf der

Homepage des LFB unter

http://www.sportwissenschaft.rub.de/mam/spspo

Abb. 1. Beispiel für ein Deckblatt (eigene

Darstellung).

7ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

managment/pruefungsangelegenheiten/musterdeckblatt_bachelorarbeit.pdf bereit.

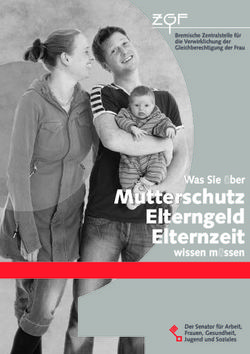

2.2 Inhaltsverzeichnis

1

Das Inhaltsverzeichnis spiegelt den inhaltlichen und

Inhaltsverzeichnis

zugleich formalen Aufbau einer Hausarbeit wider. Die Seite

1 Einleitung ...................................................... 1

Gliederungspunkte sollen die einzelnen Teile und Inhal- 2 Betrachtung des Sports ................................. 2

2.1 Sport als Freizeitbeschäftigung ...................... 3

te der Arbeit benennen, kennzeichnen und den Gedan- 2.2 Veranstaltungen im Sport............................... 4

3 Eventmanagement......................................... 4

kengang des Autors widerspiegeln. Unterpunkte sind 3.1 Zum Begriff Eventmanagement...................... 5

3.2 Event – Begriffsklärung und Abgrenzung ....... 5

sinnvoll zu wählen, eine zu große Gliederungstiefe – 3.2.1 Wirtschaftswissenschaftl. Verständnis ... 6

3.2.2 Soziologisches Verständnis................... 7

mehr als 4 Stufen – ist nicht wünschenswert, da sie die

3.3 Eventkategorisierung ..................................... 8

3.3.1 Dimension der Kategorien ..................... 8

3.3.2 Anwendung auf Veranstaltungen........... 9

Struktur der Ausführungen unübersichtlich macht. Au- 4 Management ausgesuchter Veranstaltungen . 10

5 Schlussbetrachtung ....................................... 11

ßerdem ist darauf zu achten, dass eine Untergliederung Literatur und Quellenverzeichnis....................... 12

Anhang................................................................. 13

immer aus mehr als nur einem Punkt besteht! Die Ab-

schnittsnummerierung erfolgt mit arabischen Ziffern.

Dabei werden Hauptabschnitte (Kapitel) fortlaufend

von „1“ an nummeriert. Unterabschnitte (Teilkapitel) Abb. 2. Beispiel für ein Inhaltsver-

zeichnis (eigene Darstellung).

werden entsprechend der Hierarchie durch weitere

Nummern gestuft und durch einen Punkt getrennt; hinter der endständigen Ziffer entfällt

dieser (s. Abb. 2). Die Überschriften „Inhaltsverzeichnis“, „Literaturverzeichnis“ und

„Anhang“ werden nicht nummeriert. Für alle Teile bzw. Gliederungspunkte sind die ent-

sprechenden Seitenzahlen – am besten durch eine gepunktete Linie getrennt – anzugeben.

2.3 Tabellen und Abbildungen

Werden Abbildungen oder Tabellen verwendet, so ist auf diese grundsätzlich im Text zu

verweisen (z. B.: „Wie aus Tab. 1. ersichtlich ist, ...“ bzw. „... stellt sich der Sachverhalt in

dieser oder jener Form dar (vgl. Abb. 1.)“).

Abbildungen sind in der Arbeit fortlaufend zu nummerieren und mit einem Titel unterhalb

zu versehen. Um Abbildungen immer einen Rahmen setzen. Farbige Darstellungen werden

bei der Wiedergabe in Graustufen umgewandelt (bitte deutliche Abstufungen der Grautö-

ne). Die Quellenangabe bei Fremdabbildungen erfolgt wie bei Literaturzitaten in der Kurz-

1

MS Word hat eine Funktion zur selbstständigen Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses, sofern zuvor die

einzelnen Überschriften zugewiesen wurden.

8ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

zitierform, sofern es sich nicht um eine Eigenerstellung handelt (dann „eigene Darstel-

lung“). Wenn die Abbildung in abgeänderter Form erscheint, muss sie „in Anlehnung an“

angeben werden.

Beispiel:

Abb. X. Titel (eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann, 2014, S. 11).

Abb. 3. Planungsprozess im Eventmanagement (Bruhn, 1997, S. 798).

Tabellen sind im Text ebenfalls fortlaufend zu nummerieren und mit einem Titel oberhalb

zu versehen.

Beispiel:

Tab. 2. Gestützte Bekanntheit Sponsoren/Partner der Tour de France (Angaben in %; Horizont

Sport Business/Extra, 2001, S. 22)

Sponsoren/Partner Vor der Tour de France Nach der Tour de France Gewinne/Verluste

(21./22.06.2001) (30./31.07.2001) in %

France Telecom (Tour-Sponsor) 51,9 49,0 - 5,6

Puma (kein Sponsor) 46,2 40,9 -11,5

Fiat (Tour-Sponsor) 45,8 38,9 -15,1

Aquarel (Tour-Sponsor) 23,7 23,0 - 3,0

BMW (kein Sponsor) 38,4 34,2 -10,9

Anmerkung. Grundgesamtheit: Deutschsprachige Erwachsene ab 14 Jahre in der Bundesrepublik Deutsch-

land N = 1003, CATI-Interviews.

9ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Angaben zu Maßeinheiten werden dem Abbildungs- bzw. Tabellentitel in Klammern nach-

folgend angeführt. Anmerkungen zu Tabellen erscheinen grundsätzlich unterhalb der Ta-

belle (s. Tab. 2.) im gleichem Format wie der Tabellentitel. Abbildungslegenden werden

innerhalb des umgebenden Rahmens platziert.

Bei größeren Arbeiten sind spezielle Verzeichnisse für die in der Ausarbeitung enthaltenen

Tabellen und Abbildungen zu erstellen, die nach dem Inhaltsverzeichnis positioniert sind.

Dann sollten die Seiten mit den Verzeichnissen mit römischen Seitenzahlen (z. B.: II) ver-

sehen werden, wobei das Deckblatt nicht mitzählt wird.

2.4 Fußnoten/Anmerkungen

Eine Fußnote ist eine Anmerkung, die nicht unmittelbar zum Argumentations-

zusammenhang des Textes gehört, ihn aber sinnvoll ergänzt. Des Weiteren werden Fußno-

ten genutzt, wenn man z.B. auf andere Meinungen oder Theorien hinweisen will, die aus-

geführt den Lesefluss stören würden (sie dürfen jedoch nicht als Quellenverweise genutzt

werden). Fußnoten werden durch fortlaufende hochgestellte Zahlen aufgezeigt und am

Ende der Seite angefügt, mit der jeweiligen fortlaufenden Nummer und in 10er Schriftgrö-

ße.

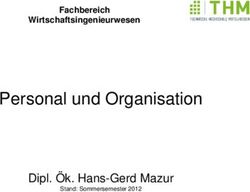

2.5 Literatur- und Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Alle in einer Arbeit herangezogenen und erwähnten wissen- Allen, J., McDonnell, I., O'Toole, W. & Harris, R. (2002).

Festival and spezial Event Management (2. Aufl.). Milton

AUS: Wiley.

schaftlichen Quellen und Internetquellenangaben sind im Anders, G. (2003). Events im Sport – Marketing, Manage-

ment, Finanzierung. Sportwissenschaft, 33, 229-232.

Friederici, M. R., Horch, H.-D. & Schubert, M. (Hrsg.).

Literaturverzeichnis vollständig zu nennen. Für wissen- (2002). Sport, Wirtschaft und Gesellschaft. Schorndorf:

Hofmann.

Ickstadt, C. (Hrsg.). (2001). Facts, Figures, Moments. Das

Sportbusiness-Jahr 2001 [Themenheft]. Horizont Sport

schaftliche Literaturangaben und Internetquellen sind zwei Business, o. Jg., Extra/2001.

Knoblauch, H. (2000). Das strategische Ritual der kollektiven

Einsamkeit. Zur Begrifflichkeit und Theorie des Events.

voneinander getrennte Verzeichnisse zu erstellen. Die Ver- In W. Gebhardt, R. Hitzler & M. Pfadenhauer (Hrsg.),

Events - Soziologie des Außergewöhnlichen (S. 33-50).

Opladen: Leske + Budrich.

Sohns, M. (2003). Aufnahmebereitschaft überschätzt. Fakten

zeichnisse sind nach AutorInnen alphabetisch zu ordnen, bei rund um Testimonialsponsoring. Sponsors, 8 (7), 24-28.

Weber, W. (2001). Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

(4. Aufl.). Wiesbaden: Gabler.

mehreren genannten AutorInnen nach dem/der erstgenann-

Internetquellen

ten. Bei der Angabe englischsprachiger Veröffentlichungen

Allgemeine Rundfunkanstalten Deutschland (ARD) (2003,

18. Juli). Quoten 18.07.03. Zugriff am 24.07.03, unter

sind teilweise abweichende Abkürzungen zu verwenden, die http://quoten.daserste .de/quoten.asp

Willamowski, M. (2000, 22. Mai). Zitierfähigkeit von

Internetseiten. Zugriff am 26. August 2003, unter

http://www.jurpc.de/aufsatz/20000078.htm

aus Tabelle 3 entnommen werden können.

Abb. 4. Beispiel für ein Literaturver-

zeichnis (eigene Darstellung).

10ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Tab. 3. Beispiele für Angaben bei deutsch- und englischsprachigen Quellen

Quelle

Deutschsprachig Englischsprachig

Herausgeber Hrsg. Ed. (sing.) bzw. Eds. (plur.)

Seitenangabe S. p. (sing.) bzw. pp. (plur.)

Auflage 2. Aufl. 2nd ed.

Band Bd. Vol.

Supplement Suppl. Suppl.

Beispiele:

Literaturangaben von Büchern:

Nachname, Vorname(n) (Initial). (Erscheinungsjahr). Titel. Untertitel (ggf. Auflage). Ver-

lagsort: Verlag.

Anders, G. & Hartmann, W. (1996). Wirtschaftsfaktor Sport. Attraktivität von Sportarten

für Sponsoren. Köln: Sport und Buch Strauß.

Beispiel für Angabe mit Auflage:

Freyer, W. (2011). Sport-Marketing – Modernes Marketing-Management für die Sportwis-

senschaft. (4. Neu bearbeitete Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Beispiel für englischsprachiges Buch mit Auflage:

Mullin, B. J., Hardy, S. & Sutton, W. A. (2000). Sportmarketing (2nd ed.). Champaign, IL:

Human Kinetics.

Literaturangaben von Beiträgen in Büchern (Sammelbänden):

Nachname, Vorname(n) (Initial). (Erscheinungsjahr). Titel. Untertitel. In Vorname(n) Na-

me des/der Herausgeber(s) (Hrsg.), Titel des Sammelbandes (Seitenzahlen). Ver-

lagsort: Verlag.

Knoblauch, H. (2000). Das strategische Ritual der kollektiven Einsamkeit. Zur Begrifflich-

keit und Theorie des Events. In W. Gebhardt, R. Hitzler & M. Pfadenhauer (Hrsg.),

Events - Soziologie des Außergewöhnlichen (S. 33-50). Opladen: Leske + Budrich.

Beispiel für englischsprachigen Sammelbandaufsatz:

Rahmann, B. & Kurscheidt, M. (2002). The Soccer World Cup 2006 in Germany: choosing

match locations by applying a modified cost-benefit model. In C. P. Barros, M. Ib-

rahímo & S. Szymanski (Eds.), Transatlantic Sport: The Comparative Economics

of North American and European Sports (pp. 171-203). Cheltenham, UK, und

Northampton/MA: Edward Elgar 2002.

Beispiel für Veröffentlichung einer Institution:

11ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Wegweiser GmbH und Ruhr-Universität Bochum/SportManagement-RUB (Bearb.: Lo-

renz, O., Kurscheidt, M., Etter, C. & Fricke, M.). (2004). Investitions- und Innova-

tionspotenziale durch die FIFA Fussball-WM 2006: Eine differenzierte Analyse der

ökonomischen Potenziale und Entwicklungschancen im Zusammenhang mit der

FIFA Fussball-WM 2006 in Deutschland – Ergebnisse einer Experten-Befragung

relevanter Akteure im Umfeld der FIFA Fussball-WM 2006. In: wegweiser GmbH

(Hrsg.), Investitionen und Innovationen Deutschland 2006 (S. 29-63). Berlin: weg-

weiser.

Literaturangaben von Zeitschriften mit Jahrgangs- bzw. Bandpaginierung:

Nachname, Vorname(n) (Initial). (Erscheinungsjahr). Titel. Name der Zeitschrift, Jahr-

gang, Seitenangaben.

Anders, G. (2003). Events im Sport - Marketing, Management, Finanzierung. Sportwissen-

schaft, 33, 229-232.

Literaturangaben von Zeitschriften mit heftweiser Paginierung:

Nachname, Vorname(n) (Initial). (Erscheinungsjahr). Titel. Name der Zeitschrift, Jahrgang

(Heft), Seitenangaben.

Hylan, T. R. Lange, M. J. & Treglia, M. (1996). The Coase Theorem, Free Agency, and

Major League Baseball: A Panel Study of Pitcher Mobility form 1961 to 1992. In:

Southern Economic Journal, 62, (4), 1029-1042.

Sohns, M. (2003). Aufnahmebereitschaft überschätzt. Fakten rund um Testimo-

nialsponsoring. SponsorS, 8 (7), 24-28.

Literaturangaben von Themenheften von Zeitschriften:

Nachname, Vorname(n) (Initial). (Erscheinungsjahr). Titel [Themenheft]. Name der Zeit-

schrift, Jahrgang (Heft).

Ickstadt, C. (2001). Facts, Figures, Moments. Das Sportbusiness-Jahr 2001 [Themenheft].

Horizont Sport Business, o. Jg., Extra/2001.

Literaturangaben von Dissertationen und Instituten (Bachelor-, Master-, Diplom- oder

Seminararbeiten sind grundsätzlich nicht zitierfähig):

Nachname, Vorname(n) (Initial). (Erscheinungsjahr). Titel. Dissertation bzw. Institut, Na-

me und Ort der Universität.

Reckenfelderbäumer, M. & Welling, M. (2003). Fußball als Gegenstand der Betriebswirt-

schaftslehre – Leistungstheoretische und qualitätspolitische Grundlagen. Schriften

der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr.

Meyer, M. & Müller, C. (2011). Titel. Dissertation, Universität Mainz.

Literaturangaben aus Internet-Quellen:

Nachname, Vorname(n) (Initial). (Erscheinungsjahr, Erstellungs- bzw. Revisionsdatum).

Titel. Zugriffsdatum URL

12ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Zellen, J. (2014, 25.06). Stärkste Liga in Europa. Zugriff am 26. Juni 2014 unter

http://www.tennis-point-bundesliga.de/melzer-staerkste-liga-in-europa/

Beispiel für Quellenangabe von Internetseiten einer Institution:

Verfasser. (Jahr, Datum). Titel. Zugriff am 26. August 2003 unter

http://www.internetadresse.de/index/dokument.html

Deutscher Sportbund (DSB). (2005, 03. Februar). Bilanzierung der Olympischen Spiele

Athen 2004. Zugriff am 03. Februar 2005 unter

http://www.dsb.de/index.php?id=352&tx_mininews_pi2[showUid]=5974&cHash=

907b3682b0

Wichtige Hinweise für Literaturangaben aus Internet-Quellen:

Die wichtigste Angabe im Literatur- und Quellenverzeichnis ist der URL, der eindeutig

sein muss. Es ist als unzulässig anzusehen, abstrakt auf eine Internetseite zu verweisen

(z.B.: www.adresse.de). Es wird empfohlen, nur Quellen einzusetzen, deren Beständigkeit

eingeschätzt werden kann.

Falls die Informationen in Form von Daten oder Statistiken von mehreren Unterseiten

stammen (z.B. Zuschauerzahlen, Mitglieder, Einschaltquoten, Ergebnisse aus mehreren

Jahren), die jedoch alle unter eine Hauptseite zu fassen sind, so muss nicht für jede einzel-

ne Internetseite ein eigener Quellenverweis erfolgen. Hier sollte nur der Link zu der

Hauptseite angegeben werden, auf der - im Idealfall - eine Datenmaske zur Auswahl der

entsprechenden Informationen oder des Zeitraums steht.

Beispiel:

E-Quadrat communications & HEIM:SPIEL Medien (2013). Frauen-Bundesliga. Zu-

schauerstatistik Saison 2002/2003 bis 2011/2012. Zugriff am 21. Juli 2013 unter

http://www.weltfussball.de/zuschauer/frauen-bundesliga/

Vollständigkeit und Richtigkeit

Auch wenn sich die gängigen Internetprogramme aus Gründen der Vereinfachung mit der

Eingabe nur eines Teils der Adresse begnügen, ist die Adresse vollständig, also inklusive

der Angabe von http://www anzugeben.

Format

13ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Standardgemäß werden Internetadressen meist in Form so genannter Hyperlinks unterstri-

chen. Diese Unterstreichungen sollten entweder unter Optionen abgestellt oder jeweils

durch manuelle Formatierung entfernt werden.

Verfasser und Titel

Da nur allgemein zitierfähige Dokumente mit der Angabe einer Internetseite nachgewiesen

werden können ist es notwendig, Verfasser und Titel des Dokuments zu nennen (s.u.).

Sollte dies nicht möglich sein, so ist der für die Veröffentlichung im Internet verantwortli-

che Herausgeber oder die Institution zu nennen. Falls diese nicht ausfindig gemacht wer-

den können, sollte die Internetseite nicht verwendet werden!

Datum

Bei der Angabe von Internetseiten aus dem World-Wide-Web (www) ist vor allem auf eine

genaue Datumsanzeige zu achten. Neben dem Datum des Zugriffs ist das Datum der Er-

stellung bzw. Revision (letzte Aktualisierung) der Seite anzugeben, denn ein wesentliches

Problem des Zitierens von Webseiten besteht darin, dass der Inhalt der einzelnen Seiten

von dem jeweils Verantwortlichen jederzeit geändert oder gelöscht werden kann. Aufgrund

der ständigen Aktualisierung und Veränderung von Schriftstücken im Internet, ist es je-

doch für das Zitat unerlässlich festzuhalten, welchem Stand die Quelle entspricht. Über die

o. g. Angaben hinaus ist somit unbedingt ein zusätzliches Zugriffsdatum festzuhalten. Soll-

te das Dokument kein Datum der Erstellung enthalten, so ist oft ein Aktualisierungshin-

weis angegeben.

2.6 Anhang

In den Anhang gehören Materialien, Quellenauszüge, Interviewauszüge etc., auf die im

Text der Arbeit eingegangen wird, aber nicht der Allgemeinheit (Bibliotheken, Archive

etc.) zur Verfügung stehen.

2.7 Wissenschaftliches Zitieren

Ein Zitat dient zur Einbindung einer fremden Position, zum Stützen oder Ergänzen der

eigenen Aussagen oder zur Abgrenzung oder Unterscheidung von dieser. Grundsätzlich

14ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

gilt, dass alle Aussagen, Ergebnisse, Thesen, Zitate, Tabellen, Abbildungen, Fotos etc., die

von anderen AutorInnen übernommen wurden, mit Quellenangaben versehen werden müs-

sen. Im Text verwendet man die Kurzzitierweise mit Groß- und Kleinbuchstaben und ohne

weitere Hervorhebungen, in der folgenden Form: (Nachname, Jahr, Seite). Werden mehre-

re Werke eines Autors aus demselben Publikationsjahr angeführt, so werden durch eine

ergänzende Kennzeichnung mit Kleinbuchstaben unterschieden: (Nachname, Jahr a, Seite

bzw. Nachnahme, Jahr b, Seite). Im Text werden bei der Nennung von Autorengruppen die

Autorennamen durch Kommata voneinander getrennt, wobei der letzte Autor durch „und“

abgesetzt wird. An Stelle des „und“ tritt bei der Literaturangabe in Klammern das Zeichen

„&“ (Nachname, Nachname & Nachname, Jahr, Seite).

Bei mehr als drei Autoren werden Autorengruppen außerdem bei der Erstnennung voll-

ständig, danach nur noch der erstgenannte Autor mit dem Zusatz „et al.“ aufgeführt (Nach-

name et al., Jahr, Seite). Bei einem Werk von mehr als fünf Autoren ist auch bei der Erst-

nennung im Text nur der Erstautor gefolgt von „et al.“ anzugeben; im Literaturverzeichnis

ist dagegen die vollständige Quellenangabe aufzuführen. Sollten zwei Quellenangaben auf

diese Weise zur gleichen Zitierung verkürzt werden, so sind so viele AutorInnen anzuge-

ben wie erforderlich sind, um die Eindeutigkeit der Quellenangabe zu gewährleisten. Bei

Herausgeberbänden ist beim Zitieren im Text nur der Verfasser und nicht der Herausgeber

zu nennen. Die vollständige Angabe mit Verfasser und Herausgeber steht im Literaturver-

zeichnis.

Bei Zitaten von mehr als drei Zeilen im Text, sind diese einzeilig und eingerückt zu forma-

tieren (s. Tabelle 1).

Beispiele für wörtliches Zitieren:

Zitate können einen Satz bilden:

„Das Sport-Sponsoring ist sowohl die älteste wie die bedeutendste Sponsoringart“ (Her-

manns, 1997, S. 60).

Zitate können durch einen Doppelpunkt eingeleitet werden:

Hermanns (1997, S. 60) stellt heraus: „Das Sport-Sponsoring ist sowohl die älteste wie die

bedeutendste Sponsoringart“.

Zitate können syntaktisch mit dem Satz verschmolzen werden:

15ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Nach Auffassung von Hermanns (1997, S. 60) ist das Sport-Sponsoring „sowohl die älteste

wie die bedeutendste Sponsoringart“.

Bei einer sinngemäßen Wiedergabe eines Zitats gibt es zwei Verfahrensweisen:

Die Quellenangabe wird syntaktischer Bestandteil des Satzes:

Nach Hermanns (1997, S. 60) ist das Sport-Sponsoring sowohl die älteste wie die bedeu-

tendste Sponsoringart.

Die Quellenangabe wird mit dem Zusatz „vgl.“ versehen (auch Abb. und Tab.):

Die älteste Sponsoringart, die von Beginn an die größte Rolle gespielt hat, stellt das

Sportsponsoring dar (vgl. Hermanns, 1997, S. 60).

Erstreckt sich die Textstelle, auf die sinngemäß Bezug genommen wird, über mehr als eine

Seite, so ist nach der Seitenzahl mit einem f. bzw. bei mehreren Seiten mit ff. darauf hin-

zuweisen. z.B.: (Hermanns, 1997, S. 60f.) bzw. (vgl. Zimmermann, 2014, S. 8ff.).

Beispiel für ein Sekundärzitat:

„Weitere Einstellungsfunktionen werden von Katz (1960, zitiert nach Güttler, 2003, S. 62)

genannt.“

Hinweis: Die Textstelle ist in diesem Fall der Publikation von Güttler entnommen. Damit

wird Güttler im Literaturverzeichnis aufgeführt und nicht Katz! Grundsätzlich sind Text-

stellen, die zitiert werden sollen, aus dem Originalwerk zu entnehmen. Nur in begründeten

Ausnahmefällen (z.B. keine Zugangsmöglichkeit zur Originalquelle) ist es zulässig, mit

Sekundärzitaten zu arbeiten.

Alle in der Arbeit verwendeten Original- und Sekundärquellen sind im Literaturverzeichnis

anzugeben.

Wird dieselbe Quelle (Autor und Jahr) ein paar Zeilen oder Abschnitte weiter, aber auf

derselben Seite der eigenen Arbeit noch einmal zitiert, ohne dass dabei eine andere Quelle

dazwischen tritt, so kann man wie folgt verfahren:

„Zitat“ (ebd. Seitenangabe) bzw. „Zitat“ (ebd.), wenn es sich um die gleiche Seite

handelt. [ebd. heißt ebenda].

Beispiel: (ebd., S. 14)

16ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

2.8 Zitieren von Internet-Quellen

Ein allgemeiner Hinweis zum Umgang mit Quellen aus dem Internet: Aufgrund der

Schnelllebigkeit des Internets ist es heutzutage möglich, mühelos Zugang zu aktuellen In-

formationen zu bekommen. Da jedoch der wissenschaftliche Wert der auf diesem Weg

zugänglichen Informationen aufgrund eingeschränkter Kontrollmechanismen nicht not-

wendigerweise gewährleistet ist, wird empfohlen, nur Quellen zu verwenden, von deren

Zuverlässigkeit und Beständigkeit ausgegangen werden kann. Im Zweifelsfall ist die Zi-

tierfähigkeit einer Quelle mit dem betreuenden Dozenten abzuklären!

Beim Zitieren von Internet-Quellen (vgl. Williamowski, 2003) sollte wegen der Schnellle-

bigkeit des Mediums Vorsicht geboten sein und das Zitieren mit großer Sparsamkeit erfol-

gen. Grundsätzlich ist es beim Zitieren unzulässig, abstrakt auf eine Internetseite zu ver-

weisen, wie im folgenden Beispiel:

Aktuellen Angaben zufolge sind derzeit 13 - 18% der Jugendlichen in Deutschland über-

gewichtig (http://www.a-g-a.de/aga_content.html).

Vielmehr ist bei der Angabe von Inhalten aus dem Internet ebenso wie bei allen anderen

Quellenangaben ein für die zitierte Textstelle verantwortlicher Autor oder eine Institution

sowie der Zeitpunkt ihrer Erscheinung oder Revision in der Kurzzitierweise (Name des

Autors/Institution, Jahr) anzugeben. Die vollständige Angabe der URL erfolgt dann im

Literaturverzeichnis.

Beispiel:

(DFB, 2014) oder „Laut Meyer (2008) …..“

3 Hinweise zur Literaturbeschaffung

Der erste Schritt für die Konkretisierung einer Seminar- oder Abschlussarbeit ist die Suche

nach für die Fragestellung relevanter Literatur. Je spezifischer sich die Fragestellung for-

mulieren lässt, desto konkreter kann die Suche stattfinden. Systematisch aufbereitete Lite-

raturangaben findet man in erster Linie in nationalen und internationalen Literaturdaten-

banken. Wichtig bei einer Literaturrecherche ist es, ein „Gespür“ dafür zu entwickeln, ob

die gefundene Literatur für die jeweilige Fragestellung interessant ist.

17ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

3.1 Hinweise zur Literaturrecherche

Bei der Literaturrecherche für wissenschaftliche Arbeiten im Lehr- und Forschungsbereich

Sportmanagement und Sportsoziologie (Haus-, Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten)

reicht es grundsätzlich nicht aus, ausschließlich in der Fakultätsbibliothek bzw. bei den

einzelnen DozentInnen zu recherchieren. Je nachdem, zu welcher Fachrichtung Ihre Arbeit

tendiert, müssen Grundlagenliteratur sowie weiterführende oder vertiefende Texte, welche

auf dem neusten Stand sein sollen, zur Ausarbeitung herangezogen werden. Diese finden

Sie zum einen in der Universitätsbibliothek, aber auch in den verschiedenen Fachbereichs-

bibliotheken (s. Tabelle 3.). Ist die Literatur nicht in der Universitätsbibliothek oder in ei-

ner der Fachbibliotheken verfügbar, soll die Beschaffung der Literatur per Fernleihe erfol-

gen (Es wird generell zu Übungszwecken für die Bachelor empfohlen mindestens einmal

die Fernleihe in Anspruch zu nehmen). Zudem ist die Einbindung von englischsprachigen

Aufsätzen verpflichtend für Haus- und Abschlussarbeiten.

Tab. 3. Bibliotheken und Öffnungszeiten (eigene Darstellung)

Bibliothek Bibliothek Bibliothek

Sportwissenschaft Wirtschaftswissenschaft Sozialwissenschaft

Gesundheitscampus Nr. 10 GC 1/41 Nord GC 03/301

Mo. - Do. 9:00 - 17:45 Mo. - Fr. 08.00 - 21.45 Uhr

Mo. - Fr. 08.00 - 20.00 Uhr

Fr. 9:00 - 13:45 Sa. 11.00 - 20.00 Uhr

Bei einer sorgfältigen Materialsuche ist die Recherche mittels Datenbanken unbedingt

notwendig. Die wichtigsten Datenbanken der Sport-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft

sind im Folgenden aufgeführt.

3.2 Datenbank-Recherche

Sportwissenschaftliche Datenbanken:

SPOLIT (Literatur aus allen Disziplinen der Sportwissenschaft), Dokumente seit 1974 bis

heute (u.U. auch SPOWIS und SPOFOR: Forschungsprojekte u.a.).

Vifasport (Virtuelle Fachbibliothek Sportwissenschaft) http://www.vifasport.de

Wirtschaftswissenschaftliche Datenbanken:

WISO-NET: WISO1 (BLISS, FITT) – BWL & Zeitungen

18ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

WISO2 (ECONIS, HWA, IFO) – VWL

WISO3 (SOLIS, FORIS) – Sozialwissenschaften

EconLit – englischsprachige internationale Ökonomie-Datenbank.

Sozialwissenschaftliche Datenbanken:

FORIS via WISO-NET3 (weitere Datenbanken bei Bibliotheksaufsicht Sozialwis-

senschaften erfragen).

3.3 Tipps zur systematischen Literaturrecherche im Internet:

http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/Informationen/thematsicheliteatursuche.html

http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/DigiBib/Datenbank/Aufsatz.htm

http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/DigiBib/Datenbank/Zeitschrift.htm

19ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Literaturhinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten

American Psychological Association. (2005). Publication manual of the American Psycho-

logical Association (5th ed.). Washington, DC: Author.

Aschermann, E. (2007). Inhaltliche Leitlinien zur Gestaltung der Diplomarbeit. Zugriff am

31. März 2009 unter

http://www.psychologie.unikiel.de/materialien_diplomarbeit.html

Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft. (2002). Richtlinien zur Manuskriptgestaltung

in der Sportwissenschaft. Kurzfassung. Zugriff am 15. März 2006 unter

http://www.sportwissenschaft.de /fileadmin/pdf/download/richtl.pdf

Eco, U. (2002). Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt (9. Aufl.). Hei-

delberg: Müller.

Hanke, J.-C. (2003). Word für Studenten (4. Aufl.). Osnabrück: Bonner Presse Vertrieb.

Katzenberger, C. (1991). Einführung in wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen des Studi-

ums der Sportwissenschaft. In H. Haag (Hrsg.), Einführung in das Studium der

Sportwissenschaft (S. 307-331). Schorndorf: Hofmann.

Lück, W. (1999). Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Seminararbeit, Diplomarbeit,

Dissertation (7. Aufl.). München (u. a.): Oldenburg.

Rossig, W. E. & Prätsch, J. (2002). Wissenschaftliche Arbeiten – Ein Leitfaden für Haus-,

Seminar-, Examens- und Diplomarbeiten sowie Präsentationen mit PC- und Internet-

Nutzung (4. erweiterte Aufl.). Bremen: Wolfdruck.

Sesink, W. (1999). Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten ohne und mit PC (4.

Aufl.). München: R. Oldenbourg.

Theisen, M. R. (2000). Wissenschaftliches Arbeiten. Technik, Methodik, Form (10. Aufl.).

München: Vahlen.

Wydra, G. (2003). Wissenschaftliches Arbeiten im Sportstudium. Manuskript & Vortrag.

Aachen: Meyer & Meyer.

Dies ist nur eine Auswahl von Büchern zum wissenschaftlichen Arbeiten. Andere Werke

erfüllen gleichermaßen den Zweck und sind oft zu sehr vernünftigen Preisen im Buchhan-

del erhältlich. Gerade im Hinblick auf die Bachelor- und Masterarbeit sei Ihnen dringend

empfohlen, eines dieser Bücher zu beschaffen. Sie werden es oft genug brauchen!

20ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON HAUS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH SPORTMANAGEMENT & SPORTSOZIOLOGIE

Anhang: Checkliste vor Abgabe der Hausarbeit/Abschlussarbeit

Gliederung

Hat jede Untergliederung eines Abschnitts mindestens zwei Punkte? (wenn 2.1

dann auch 2.2 …)

Besteht ein Gliederungsabschnitt aus mehr als nur einem Zitat bzw. einem Satz?

Textgestaltung

Ist der wissenschaftliche Teil frei von Aussagen in der „Ich-Form“?

Sind alle Formalia beachtet worden (Blocksatz, 1 ½ -zeilig ...)?

Wurde die Arbeit von anderen Korrektur gelesen?

Tabellen und Abbildungen

Hat jede Abbildung und Tabelle einen Titel und eine Quellenangabe?

Ist auf jede Abbildung bzw. Tabelle im Text noch einmal eingegangen

worden?

Quellenverwendung und -angabe

Sind alle Zahlen, Zitate und Gedanken von anderen Autoren gekenn-

zeichnet?

Sind die neuesten Auflagen benutzt worden?

Ist aktuelle Literatur zur behandelten Thematik verwendet worden?

Sind ausreichend viele Quellen herangezogen worden, um nicht nur die Meinung

eines Autoren wiederzugeben?

Sind in etwa so viele Quellen benutzt worden, wie die Arbeit Seiten hat (Faustre-

gel)?

Ist ein breites Spektrum an unterschiedlichen Quellen (Bücher, Aufsätze, Zeit-

schriften usw.) verwendet worden?

Literaturverzeichnis

Enthält das Literaturverzeichnis alle im Text zitierten AutorInnen?

Sind Anfangsseite und Endseite von Beiträgen in Sammelbänden

vermerkt?

Sind bei Zeitschriften auch die Seitenzahlen des Artikels angegeben?

Quellenverzeichnis

Sind die Internetquellenangaben korrekt?

21Sie können auch lesen