MAUS Mitteilungen aus unserer Säugetierwelt - ISSN 0940-807X - AGWS-BW

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

MAUS

Mitteilungen aus unserer

Säugetierwelt

September 1999

Heft 9

Herausgeber:

Arbeitsgruppe Wildlebende Säugetiere

Baden-Württemberg e.V. (AGWS)

MAU S, Mitt. Unserer Säugetierwelt, 9 (September 1999)

ISSN 0940-807X2 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1. Der Schutz heimischer Säugetierarten und die

FFH-Richtlinie 4

2. Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) und sein Bandwurm

(Echinococcus multilocularis) - eine aktuelle Übersicht 9

3. Literaturbesprechungen 15

4. Für die letzte Seite 17

Vorwort

Liebe MAUS-Leser,

unter der Überschrift "Schlampert Land beim Naturschutz" war am

19.3.1999 ein Artikel in den Badischen Neuesten Nachrichten über die

zögernde Umsetzung des Schutzgebietssystems Natura 2000 zu lesen.

Und in der Tat tut sich die Landesregierung in Baden-Württemberg

offensichtlich sehr schwer daran, Gebiete nach der Fauna-Flora-Habitat

(FFH-) Richtlinie beim EU Kommissariat anzumelden. Das hätte bis zum

Jahr 1995 erfolgen müssen - unser Ministerium für den Ländlichen Raum

hatte jedoch erst jetzt (Anfang des Jahres 1999) an die Landesanstalt für

Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU) den Auftrag erteilt, Gebiete für

die in Anhang 11 der FFH-Richtlinien genannten Arten abzugrenzen. Dies

sind bei den Säugetieren neben dem Biber die 7 Fledermausarten Großes

Mausohr, Wimper-, Bechstein-, Mops- und Langflügelfledermaus sowie die

Große und die Kleine Hufeisennase. Die LfU gab den Auftrag zwar

unverzüglich an die entsprechenden Arbeitsgruppen und Spezialisten

weiter, jedoch mit dem Hinweis, daß die Zeit mehr als drängt. Für eine

neue Erhebung von Daten war jetzt keine Zeit mehr. Innerhalb weniger

Wochen wurden in Baden-Württemberg also die bis dahin - häufig

ehrenamtlich - erhobenen Daten zu Funden gesammelt, mit den

erforderlichen Angaben (Rechts-Hochwert etc.) versehen und bewertet.

Datenmasken wurden erstellt, Kriterien diskutiert, Gebiete auf Grundlage

dieser Daten, der Erfahrungen und dem Wissen über die

Lebensraumansprüche der einzelnen Arten umrissen, Abgrenzungen aufMAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 3 der CD-Rom Top 50 per PC eingezeichnet. Die Zusammenarbeit innerhalb der Säugetierkundler - hier hauptsächlich der Fledermauskundler - lief ausgezeichnet. Wir hatten unser Werk rechtzeitig abgeliefert. Nun hat das Land Baden-Württemberg gerade für das Große Mausohr und die Wimperfledermaus eine besondere Verantwortung zu tragen. Innerhalb Deutschlands hat das Mausohr in den südlichen Regionen seinen Schwerpunkt und kommt derzeit nur noch in Baden-Württemberg und Bayern in größeren Beständen vor. Es ist bekannt, daß Mausohren bis zu 15 km entfernt von ihrem Quartier hauptsächlich in Laub- und Mischwäldern jagen und die größeren Kolonien entsprechend große (und ergiebige) Jagdgebiete benötigen. Das Vorkommen der Wimperfleder- maus konzentriert sich in Baden-Württemberg auf den südbadischen Raum, wo die Art in Deutschland ihre Verbreitungsgrenze erlangt. Auch dies ist eine Situation, die eine besondere Pflicht zur Sorge mit sich bringt. Der Konflikt ist also vorprogrammiert: zum Einen die Notwendigkeit, große Flächen unter Schutz zu stellen, zum Anderen die Ablehnung der Kommunen und der Politiker, sich womöglich Einschränkungen z.B. für geplante Industrieansiedlungen, Straßen bau etc. "einzuhandeln". Dabei ist (uns zumindest) noch nicht einmal klar, was die Ausweisung eines FFH- Gebietes in der Praxis bedeutet. Es ist kaum anzunehmen, daß ein Schutzstatus ähnlich dem eines Naturschutzgebietes erzielt wird. Eher ist an eine bestimmte Nutzungsform des Gebietes durch den Menschen zu denken. Damit könnten wir gut leben - nicht jedoch die Politiker und Bürgermeister. Und so bleibt der Ausgang der FFH-Geschichte (und dies ist inzwischen eine eigene Geschichte geworden) spannend. Eines ist jedoch klar: wenn diese Chance, die die FFH-Richtlinien zum Schutz bestimmter Tier- und Pflanzenarten vom Land Baden-Württemberg jetzt nicht genutzt wird, ist nicht nur die Möglichkeit eines echten Lebensraumschutzes vorbei. Dann verliert auch die "Naturschutz"-Politik des Landes Baden-Württemberg jegliche Glaubwürdigkeit. Weil wir in der letzten Zeit immer wieder von verschiedenen Natur- schützern angesprochen wurden, was denn FFH eigentlich bedeutet und die Bevölkerung von der Existenz einer solchen Richtlinie eigentlich wenig weiß, habe ich Herrn Dipl.-Biol. Holger Meinig, der sich ebenfalls mit der Umsetzung dieser Richtlinie befaßt, gebeten, einen Artikel hierzu für die MAUS zu schreiben. Ein ebenfalls nach wie vor aktuelles Thema greift Dr. med. Stefan Bosch auf. Er faßt Wissenswertes zum Fuchsbandwurm für die MAUS zusam- men.

4 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999

Beiden Autoren danke ich für Ihre Artikel. Ich hoffe, wir können das

Interesse der MAUS-Leser auch mit dieser Ausgabe wecken bzw.

befriedigen. Allen MAUS-Lesern wünsche ich einen schönen Sommer und

uns allen viel Erfolg bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie in Baden-

Württemberg für einen Schutz der Säugetiere in diesem Land.

Monika Braun

1. Der Schutz heimischer Säugetierarten und die

FFH-Richtlinie

HOLGER MEINIG, Werther

1. Einleitung

Seit 1992 gilt im gesamten Bereich der Europäischen Union (EU) die

sogenannte Flora-Fauna-Habitatrichtlinie, kurz FFH-Richtlinie. Die

Umsetzung dieser Richtlinie in der Bundesrepublik mit dem deutschen

Originaltitel: "Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und

Pflanzen" (Der Rat der Europäischen Gemeinschaften 1992) ist bislang in

Deutschland stark vernachlässigt worden, weshalb der Bundesrepublik

auch bereits wiederholt empfindliche Strafzahlungen angedroht worden

sind. Die Richtlinie fordert von jedem Mitgliedsstaat die Einrichtung von

Schutzgebieten für bestimmte Lebensraumtypen und Arten in einem

kohärenten Schutzgebietssystem, wobei die wichtigsten Vorkommens-

gebiete zu einem hohen Prozentsatz als Schutzgebiete auszuweisen sind.

Die Gebiete sind von den Nationen an die EU zu melden. In der

Bundesrepubik ist Naturschutz aber Ländersache, so daß der "Schwarze

Peter" der Nichtumsetzung der FFH-Richtlinie zwischen Bund und Ländern

lange Zeit hin- und hergeschoben wurde und noch immer wird. Der

Ausweisung stehen meist starke wirtschaftliche Interessen gegenüber, da

befürchtet wird, daß in den gemeldeten FFH-Gebieten zukünftig keine

Nutzung mehr möglich sein wird. Die Gebiete sind aber nach fachlichen

Kriterien auszuwählen und abzugrenzen und nicht nach irgendwie

gearteten Interessenlagen. Bislang sind überwiegend bereits auf

Länderebene eingerichtete Schutzgebiete, hauptsächlich Naturschutz-

gebiete, gemeldet worden. In vielen Bundesländern ist z.Zt. die

Bearbeitung der sogenannten 2. Tranche von Gebietsmeldungen in Bear-

beitung. Von Naturschutzverbänden sind ebenfalls Vorschlagslisten, dieMAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 5 Schattenlisten, erarbeitet und nach Brüssel gemeldet worden. Wenn ein Mitgliedsstaat seine Meldungen für abgeschlossen erklärt und die EU- Kommission der Auffassung ist, daß ein Gebiet unbedingt zusätzlich in das Netz aufzunehmen ist, kommt es zu einem Konzertierungsverfahren zwischen Kommission und Staat. 2. Auswirkungen auf den Schutz von Säugetierarten Die FFH-Richtlinie ist als Pendant der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) zum Schutz von Lebensräumen und anderer Artengruppen zu verstehen. Der wichtigste Unterschied zwischen den Schutzregimen der beiden Richtlinien besteht darin, daß die Vogelschutz-Richtlinie in gemeldeten oder faktisch bestehenden Vogelschutzgebieten keine Ausnahmen wegen wirtschaftlicher Belange zuläßt, die FFH-Richtlinie tut dies (Art. 6). Nach Art. 7 der FFH-Richtlinie werden aber die Anforde- rungen des Art. 6 auch auf Vogelschutzgebiete übertragen. Das kommt einer Schwächung der Vogelschutz-Richtlinie durch die FFH-Richtlinie gleich. Der FFH-Richtlinie sind 5 Anhänge beigefügt, in denen die zu schützenden Lebensräume und Arten aufgelistet sind. Für die abgegrenz- ten und gemeldeten FFH-Gebiete sind Schutzziele festzulegen, die aus dem Erhalt oder der positiven Entwicklung des Bestandes von Lebens- raumtypen des Anhangs I oder von Arten des Anhangs 11 bestehen können. Tiere werden in den Anhängen 11, IV und V geführt. Die Anhänge fordern für die in ihnen genannten Arten unterschiedlich starken Schutz. In Anhang 11 sind neben anderen Arten auch 13 Säugetierarten aufgeführt, die rezent in der Bundesrepublik und den anliegenden Meeresgewässern auftreten. Es handelt sich um die folgenden: Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros Mopsfledermaus Barbastella barbarstellus Teichfledermaus Myotis dasycneme Wimperfledermaus Myotis emarginatus Bechsteinfledermaus Myotis bechsteini Großes Mausohr Myotis myotis Biber Castor fiber Luchs Lynxlynx Fischotter Lutra lutra Kegelrobbe Halichoerus grypus Seehund Phoca vitulina Schweinswal Phocoena phocoena Großer Tümmler Tursiops truncatus

6 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 Hinzu kommt noch der Wolf (Canis lupus), der in einigen der östlichen Bundesländer zumindest sporadisch auftritt, und mit dessen dauerhafter Wiederansiedlung zu rechnen ist, wenn dies von Seiten der Jägerschaft und der Bevölkerung zugelassen wird. Die Arten des Anhangs 11 sind von gemeinschaftlichem Interesse, für ihren Erhalt sind besondere Schutzgebiete auszuweisen. Sogenannte "Prioritäre Arten", wie z.B. die in den Niederlanden lebende Rasse der Nordischen Wühlmaus (Microtus oeconomus arenicola) sind in der Richtlinie mit einem * gekennzeichnet. Für diese Arten gelten noch strengere Vorschriften für die Zulassung von Projekten, die diese Arten beeinträchtigen könnten. Bei Eingriffen kann eine Stellungnahme der EU-Kommission notwendig werden. Finanzielle Förderungen für bestandsverbessernde Maßnahmen sind leichter und in höherem Umfang durch die EU für prioritäre Arten zu erlangen. Unter den in Deutschland lebenden Säugetierarten befindet sich keine, die als Priorität in der Liste des Anhangs 11 geführt wird. Lediglich der Wolf zählt zu dieser Kategorie, wird Z.Zt. aber noch nicht in den Listen der rezenten Säugetiere Deutschlands geführt (vgl. BOYE et al. 1996, 1998). Für den Säugetierschutz von großer Bedeutung ist es, daß nicht nur bei der direkten räumlichen Betroffenheit eines abgegrenzten Gebietes eine "Beeinträchtigung" desselben im Sinne der Richtlinie entstehen kann, sondern bereits dann, wenn Individuen, die zum Bestand dieses Gebietes zu zählen sind, außerhalb des Gebietes durch ein raumwirksames Projekt, z.B. Straßenbau, zu Schaden kommen können. Konkret heißt das, wenn zwei FFH-Gebiete mit dem Schutzziel "Fischotter" ausgewiesen sind, kann es eine "Beeinträchtigung" darstellen, wenn zwischen diesen Gebieten eine Straße gebaut werden soll, auf der wandernde Fischotter Schaden nehmen können. Das gleiche gilt für als FFH-Gebiete ausgewiesene Höhlen und Stollen mit Besatz von Fledermausarten des Anhangs 11. Hier wären erhebliche Beeinträchtigungen auf diese Gebiete bereits dann zu verzeichnen, wenn die Fledermäuse während der Nahrungssuche oder des Schwärmens Gefahren ausgesetzt wären. Ist dies der Fall, so sind entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, z.B. im Falle des Fischotters durch die Anlage von Wildschutzzäunen und ottergerecht ausgebauten Brückenbauwerken, zu ergreifen. Verbleiben Beeinträchti- gungen, sind Ausgleichsmaßnahmen zu planen, die den Bestand der Art erhalten und auch die Kohärenz des europäischen Schutzgebietssystems gewährleisten können. Sollten im Rahmen einer raumrelevanten Planung· Schutzziele beeinträchtigt werden, so ist die Notwendigkeit der Maßnahme durch den Eingreifer zu begründen und mögliche Alternativlösungen sind zu betrachten. Bisher vorliegende Gerichtsurteile haben lediglich überprüft, ob die FFH-Richtlinie beachtet worden ist, eine inhaltliche Überprüfung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, und ob diese ausreichend sein

MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 7 können, die Wahrung der Schutzziele zu garantieren, hat noch nicht stattgefunden. Bei Bedenken gegen ein Projekt, durch das ein FFH-Gebiet und dessen Schutzziele in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, kann sich jeder Bürger mit einer Eingabe an die EU wenden. Leider haben diese Eingaben keine aufschiebende Wirkung des möglicherweise bereits auf nationaler Ebene planfestgestellten Projektes. Im Anhang IV sind sämtliche Fledermausarten, auch die, die schon in Anhang 11 genannten, Feldhamster (Cricetus cricetus), Birkenmaus (Sicista betulina), Haselmaus (Muscardinus ave/lanarius), Wildkatze (FeHs silvestris) sowie nochmals Biber, Wolf, Luchs, Fischotter und Schweinswal aufgeführt. Diese Arten werden als streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse bezeichnet. Ihre Vorkommen sind jedoch nicht relevant für die Ausweisung von FFH-Gebieten. Dieser Schutzstatus ist dem der Bundesartenschutzverordnung für die zu schützenden und besonders zu schützenden Arten "ähnlich. D.h. ein Eingreifer muß sich eine Sondergenehmigung bei der zuständigen Landesbehörde ausstellen lassen, will er ein Projekt durchführen, durch das Individuen dieser Arten getötet oder ihre Fortpflanzungsstätten zerstört werden. Diese Ausnahme- genehmigung und ihre unproblematische Erlangung ist in der Bundesre- publik der Regelfall und wird, wie das Beispiel eines der letzten niedersächsischen Feldhamster-Vorkommen bei Göttingen 1998 zeigte, auch schon mal telefonisch erteilt. Der Anhang V bezieht sich auf Arten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können. Unter diese Rubrik fallen in Deutschland die jagdbaren Arten Schneehase (Lepus timidus), Baummarder (Martes martes), Iltis (Mustela putorius), Wolf, Kegelrobbe, Seehund, Alpensteinbock (Capra ibex) und Gemse (Rupicapra rupicapra). Auch die Nennung in diesem Anhang führt nicht zu einem Schutzregime, das über das derzeitige bundesdeutsche Recht hinausgeht. Die Kenntnisse zu Verbreitung und Populationsstärken der einzelnen in der FFH-Richtlinie aufgeführten Säugetierarten ist naturgemäß sehr unterschiedlich. Während die Bestandszahlen und -entwicklungen des Großen Mausohrs als gebäudebewohnender Fledermausart seit den 50er Jahren gut dokumentiert sind, sind die Kenntnisse über viele waldbewohnende Arten wie der Bechsteinfledermaus noch sehr gering. Aber gerade auf diesem Feld ist der Erkenntnisgewinn der letzten Jahre erheblich. Es ist also damit zu rechnen, daß die Anhangslisten früher oder später geöffnet werden müssen, um Umstellungen vorzunehmen, neue Arten aufzunehmen oder heute aufgeführte von den Listen zu streichen.

8 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 Welche Konsequenzen dies für den Schutzstatus abgegrenzter und gemeldeter Gebiete mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten. Der derzeitige Meldestand in der Bundesrepublik und seine Auswirkungen auf den Säugetierschutz, daß Deutschland die Gebietsmeldungen und - abgrenzungen noch nicht abgeschlossen hat und dementsprechend auch noch kein Konzertierungsverfahren stattfinden konnte, hat zur Folge, daß es z.Zt. sogenannte "potentielle FFH-Gebiete" oder "FFH-Suchräume" gibt. Bei jeder raum relevanten Planung ist zu prüfen, ob sich auf ein Gebiet (tatsächlich oder potentiell) mit seinen möglichen Schutzzielen nach der FFH-Richtlinie Auswirkungen ergeben könnten. Wenn Deutschland sein Verfahren bereits abgeschlossen hätte, wüßte man genau, wo die FFH-Gebiete liegen, was Planungen vereinfachen und beschleunigen würde. Heute müssen auch Gebiete unter FFH-Gesichtspunkten überprüft werden, die später möglicherweise nicht gemeldet werden und auch nicht gemeldet werden müssen, weil bereits in anderen, besser geeigneten Gebieten, die entsprechenden Lebensraumtypen und Arten durch das Schutzregime der FFH-Richtlinie erhalten werden. 3. Literatur BOYE, P., MEINIG, H., HUTTERER,R. & BENKE, H. (1996): Liste der rezenten Säugetiere Deutschlands. - Schriftem. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, 46: 181 - 186. BOYE, P., HUTTERER,R. & BENKE, H. (1998): Rote Liste der Säugetiere (Mammalia).- In: BfN (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftem. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz, 55: 33 - 39. DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (1981): Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. - Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Reihe L 103: 1-6. DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. - Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe L 206: 7 - 50. Verfasser: Holger Meinig Haller Str. 52 a 33824 Werther

MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 9

2. Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) und sein Bandwurm

(Echinococcus multilocularis) - eine aktuelle Übersicht

Dr. med. STEFANBOSCH, Leingarten

1. Einleitung

Von Tieren auf den Menschen übertragene Krankheiten (Zoonosen) sind

weltweit ein medizinisches Problem. Sie hatten und haben mitunter

weitreichende gesundheitliche, soziale und sogar politische Folgen. In

vielen Fällen spielten bzw. spielen Säugetiere eine zentrale Rolle bei der

Verbreitung von Zoonosen (z.B. Pest).

In Mitteleuropa gerät in den letzten Jahren der Fuchsbandwurm

Echinococcus multilocularis in den Mittelpunkt des Interesses. Jeden

Herbst ergehen Warnungen an Waldgänger, Jogger, Pilz- und

Beerensammler. Viele Eltern, Lehrer und Kindergärtnerinnen sind

verängstigt und verunsichert, ob Kinder im oder am Wald bedenkenlos

spielen können.

2. Entwicklungszyklus des Fuchsbandwurmes

Der Fuchsbandwurm durchläuft folgenden Lebenszyklus: Im Dünndarm

von Rot- und Polarfüchsen (selten von Koyote und Wolf) leben

Bandwürmer, in deren Endgliedern Eier heranreifen. Pro Fuchs können

100, selten bis 50.000 Bandwürmer vorkommen, von denen jeder

Bandwurm über Monate pro Bandwurmglied 200 bis 300 Eier abgibt. Ein

Gramm Fuchskot kann bis zu 100.000 Bandwurmeier enthalten. Der

Fuchsbandwurm ist auf der nördlichen Hemisphäre weit verbreitet.

Meldungen über vom Bandwurm befallene Füchse liegen aus der ganzen

Bundesrepublik und weiten Teilen Europas vor (Frankreich, Benelux,

Schweiz, Österreich, Polen, Türkei).

Die Eier werden beim Pflanzenfressen von Zwischenwirten aufgenommen.

Aus ihrem Verdauungstrakt wandert die sich entwickelnde Larve über die

Blutbahn in die Leber, in der sich die Finne entwickelt. In ihr entstehen

durch vegetative Vermehrung in 40 bis 60 Tagen die Kopfanlagen

(Protoscolices) für eine neue Bandwurmgeneration. Wird der betroffene

Zwischenwirt vom Fuchs gefressen, werden die Bandwurm-Brutkapseln im

Fuchsdarm freigesetzt und nach 26 bis 28 Tagen entsteht eine neue

Generation mit infektionstüchtigen Eiern.10 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 3. Wirte und Zwischenwirte des Fuchsbandwurmes Im Fall des Fuchsbandwurmes spielen der Rotfuchs als Endwirt und Kleinsäuger (Feld-, Rötel-, Haus-, Schermaus und Bisamratte) als Zwischenwirte die Hauptrolle. Ungeplante Zwischenwirte können Haus- hund, Haus-und Wildschwein, Nutria, Affen und der Mensch sein. Der Rotfuchs ist in Baden-Württemberg nahezu flächendeckend verbreitet. Mit der Tollwut-Bekämpfung dürfte ein wichtiges Regulativ des Fuchsbestandes weggefallen sein. Außerdem nutzt der Fuchs als "Opportunist" in neuerer Zeit auch die excellenten Lebensmöglichkeiten der Siedlungen und ist daher selbst mitten in Großstädten anzutreffen. Ähnlich den Rabenvögeln (Corvidae) profitiert er von menschlichen Einflüssen auf der Landschaft wie Straßenbau, Reduktion des Landschaftsinventars und Abfälle. Die Jagdstrecken haben seit den fünfziger Jahren stetig zugenommen und liegen derzeit in Baden- Württemberg bei etwa 100.000 Füchsen jährlich, ohne daß dies wesentlichen Einfluß auf Verbreitung oder Bestand zu haben scheint. 4. Die alveoläre Echinococcose beim Menschen Zur Erkrankung an der alveolären Echinococcose kommt es, wenn ein Mensch als Fehlzwischenwirt Bandwurmeier aufnimmt. Die Übertragung erfolgt über den Mund und eventuell über die Atemluft. Aus Sicht des Bandwurmes ist der Mensch ein ungünstiger Wirt und bedeutet für den Bandwurm eine Sackgasse in seiner Entwicklung. Daß die Echinococcose selten auftritt, liegt an seltenen Mensch-Fuchs-Kontakten, der Aufnahme über den Magen-Darmtrakt (Säurebarriere) und den schlechten biologischen Wirtsqualitäten: Der Bandwurm wächst nur langsam oder stirbt ab. Im Falle eines Befalls wächst die Finne meist in der Leber heran und zeigt Eigenschaften eines bösartigen Tumors: Sie wuchert, dringt in gesundes Gewebe und zeitigt eventuell Absiedlungen. Die Inkubationszeit kann 5 bis 15 Jahre betragen, bis erste Beschwerden (Oberbauch- schmerzen, Gelbsucht) auftreten. Offenbar sind Menschen über 40 Jahren und Männer häufiger, Kinder und Frauen seltener betroffen. In manchen Regionen sind bis zu 50 % der Erkrankten in der Landwirtschaft tätig. Unbehandelt starben früher fast alle Patienten nach 10 bis 14 Jahren nach Erkennen der Echinococcose. Heute zielt die Behandlung auf die operative Entfernung befallener Leberabschnitte und eine Langzeit- Chemotherapie mit Benzimidazolen. Hierunter liegt die 5-Jahres- Überlebensrate bei 90 %.

MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 11

5. Häufigkeit des Bandwurmes und der Echinococcose

War der Bandwurmbefall der Füchse lange auf wenige Regionen

(Mittelgebirge) beschränkt, ist in unserem Jahrzehnt eine Ausweitung des

Areals sowie eine zunehmende Befallshäufigkeit beim Fuchs festzustellen.

Ob und inwieweit dies Folgen für das Auftreten der Echinococcose hat,

läßt sich u.a. wegen der langen Inkubationszeit derzeit nicht abschätzen.

Mangels einer Meldpflicht liegen keine genauen Daten vor, Hinweise gibt

Tab. 1. Die Inzidenz (Anzahl neuer Erkrankungsfälle pro Jahr und 100.000

Einwohner) variiert regional stark und liegt in Mitteleuropa bei 0,02 bis 2,4,

mancherorts wird derzeit von bis zu 5 bis 10 ausgegangen. Genauere

Daten verspricht die Einrichtung eines (freiwilligen) Melderegisters an der

Universität Ulm. In der nordamerikanischen Arktis liegt die Inzidenz bei 28.

Nicht verwechselt werden dürfen Erkrankungen durch den

Fuchsbandwurm mit denen durch den Hundebandwurm (Echinococcus

granulosus), die in manchen Ländern häufig sind. Leider wurden diese

Zahlen jüngst in den Medien vermischt.

6. Schutz vor dem Fuchsbandwurm

In allen Endemiegebieten (Schwäbische Alb, Schwarzwald) besteht ein

potientielles Infektionsrisiko und in allen fuchsbewohnten Regionen ist mit

eihaltigem Fuchskot zu rechnen. Bandwurmeier können am Tierfell haften

und sind sehr widerstandsfähig. In feuchtem Milieu können sie Monate

infektiös bleiben. Derzeit gelten folgende Empfehlungen:

• Rohe Nahrungsmittel aus Fuchsgebieten sollten gewaschen werden

(Reduktion der Eier), aber nur Abkochen garantiert eine Abtötung

infektiöser Eier!

• Alkohol (auch in der Bowle) und Desinfektionsmittel gewähren keinen

sicheren Schutz und Kälte wirkt erst unter -70 C.

0

• Nach Erdkontakt Hände gründlich waschen und kein Gartengerät,

Kleidung und Schuhwerk ins Haus nehmen.

• Für staubige landwirtschaftliche Arbeiten (Heuernte) wird Mund- und

Nasenschutz empfohlen.

• Fuchskadaver mit Einmalhandschuhen und Mund/Nasenschutz

bearbeiten und in Plastiksäcke verpacken, dabei nicht essen, rauchen

oder trinken.

• Nach Fuchskontakten ggf. Vorsorgeuntersuchungen mit Ultraschall

und Bluttests in bestimmten Abständen durchführen. Bei ständigem12 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999

Fuchskontakt (Jagd, Wildhut, Tiergehege, Labor) jährlich zwei

Vorsorgeuntersuchungen.

• Besonderer Umgang mit infizierten (Haus-) Tieren.

• Kleinsäugerjagende Haustiere stellen ein Infektionsrisiko dar, deshalb

monatlich mit Wurmmitteln behandeln.

• Bejagung zur Reduktion der Fuchsdichte (umstritten).

• Medikamentöse Entwurmung wildlebender Füchse. Hiermit lassen sich

die Befallsraten verringern, aber Langzeiteffekte und die Kosten-

Nutzen-Relation müssen noch geprüft werden.

7. Diskussion

Schreckensmeldungen über Gefahren aus der Natur häufen sich und

verunsichern viele Menschen, wenn in den Medien anhand schwerer

Einzelfälle Ängste geweckt werden, die nach heutigem Wissensstand in

keiner vernünftigen Relation zum tatsächlichen Risiko stehen. Im

Mittelpunkt des Interesses stehen Zoonosen (Zecken, Fuchsbandwurm),

und Infektionen. Dagegen werden gegenüber alltäglichen Gefahren wie

Straßenverkehr, Freizeitsport oder Genußmittelkonsum wesentlich

weniger und gegenüber dem überall gegebenen Infektionsrisiko z.B. durch

Clostridium tetani (Tetanus) erstaunlicherweise geringe Bedenken gehegt.

Bei Fernreisen wird oft die lebenswichtige Malaria-Prophylaxe (Malaria

weltweit 100 Millionen Erkrankungen und 1 Million Todesfälle jährlich!)

vernachlässigt und bei Schutzimpfungen gelten wir seit Jahren als

impfmüde ...

Die Wahrscheinlichkeit in Mitteleuropa an einer Zoonose zu erkranken

kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber gering. Der Weg zur Schule

oder zum Joggen in den Wald und das Streicheln des Haushundes ist

gefährlicher als im Wald lauernde Infektionen. Nach heutigem

Wissensstand ist die Echinococcose bei uns ein seltenes Problem, das

eher erwachsene Menschen betrifft und das meistens gut behandelbar ist.

Durch regelmäßige Untersuchungen an Füchsen und Menschen kennen

wir Endemiegebiete und wir wissen, wie wir uns vor allem dort schützen

können. Hysterie und Angst sind schlechte Ratgeber und Kindern das

Spiel im Garten, Waldspaziergänge und Beerennaschen streng zu

verbieten wird der Sache nicht gerecht. Alles Tun hat ein gewisses Risiko

und solange keine anderen Informationen vorliegen, sollten wir trotz

Zecken und Fuchbandwurm unsere Natur genießen.MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 13

Tabelle 1:

Häufigkeit des Befalles von Füchsen mit Echinococcus multilocularis und

Häufigkeit von Echinococcose-Erkrankungen

Ort 1 Region Befall Fuchs EM Inzidenz Quelle

Brandenburg 4,9-23,8% TACKMANN 98

Frankreich 71-92 0,5 -1,4 zitin ECKERT 96

Frankreich 83-87 14-36 % zitin ECKERT 96

Karlsruhe 93-94 18,4% JANKA98

Niederlande 5 von 272 V.D.GIESSEN 99

Niedersachsen 91-97

Ostalb-Kreis 92-93 >30% o von 437 WALTER95

Osterreich 1-35 % zitin ECKERT 96

Osterreich 83-90 0,02 zitin ECKERT 96

Polen 93-98 2,6% MALCZEWSKI99

0,4-36 %

Rheinland-P. 82-90 3,7% JONAS 98

Rheinland-P.91-96 29,7% JONAS 98

max44,3%

Schleswig-Holstein o von 470 MANKE 98

95-96

Schwäbische Alb >70% 100/100.000 ROMIG 97

Schweiz 84-92 0,1 zitin ECKERT 96

Schweiz 90-95 3-54% zit. in ECKERT 96

Steiermark 93-94 3,6% LASSING 98

8. Literatur zum Thema:

BOSCH,S. (1997): Kein Grund zur Panik. - Naturschutz heute, 29 (4): 7.

BOSCH, S. (1999): Ornithologen und Ornithose: Sind Vogel kontakte ein

Gesundheitsrisiko? - Vogelwarte 40 (im Druck).

DIXON, B. (1998): Der Pilz, der John F.Kennedy zum Präsidenten machte

und andere Geschichten aus der Welt der Mikroorganismen. - Spektrum

Akad. Verl. Heidelberg.

ECKERT, J. (1996): Der "gefährliche Fuchsbandwurm" und die alveoläre

Echinokokkose des Menschen in Mitteleuropa. - Berl. Münch. Tierärztl.

Wschr., 109: 202-210.

FELDMEIER,H. (1999): Medizinische Folgen von EI Nino. - Naturw. Rdsch.,

52: 53-55.

JANKA, S. & M. STOVE (1998): Untersuchungen zum Vorkommen von

Echinococcus multilocularis und Trichinella spiralis beim Rotfuchs im

Regierungsbezirk Karlsruhe. - Tieraerztl. Umschau, 53: 221-226.14 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 JONAS, D. & K. DRÄGER (1998): Untersuchungen von Füchsen auf Echinococcus multilocularis: Entwicklung seit 1982 und Situation 1996/97 in Rheinland-Pfalz. - Tieraerztl. Umschau, 53: 214-221. KERN, P. et al. (1994): Klinik und Therapie der alveolären Echinococcose ..- Dt. ÄrztebI., 91: A-2494-2501. KIMMIG, P. (1992): Epidemiologie der Echinococcose in Baden- Württemberg. - Ärztebl. Baden-Württemberg: 574-582. KREIDL, P. et al. (1998): Domestic pets as risk factors for alveolar hydatid disease in Austria. - Am.J. Epidemiology, 147: 978-981. LABHARDT,F. (1996): Der Rotfuchs. - Parey Verlag Hamburg. LASSNIG, H. (1998): Parasites of the red fox in Styria. - Wiener Tieraerztl. Monatsschrift, 85: 116-122. LUCIUS, R. & B. Loos-FRANK (1998): Parasitologie. - Spektrum Akad. Verl. Heidelberg. LUNIAK, M. (1998): Zur Verstädterung von Vögeln und Säugetieren. - Artenschutzreport, 8: 2-5. MALCZEWSKI,A. et al. (1999): Echinococcus multilocularis in red foxes in Poland: an update of the epidemiological situation. - Acta Parasitologica, 44: 68-72. MANKE, K.J. & M. STOVE (1998): Parasitologische Untersuchungen an Rotfüchsen aus den nördlichen Landesteilen Schieswig-Hoisteins. - Tieraerztl. Umschau, 53: 207-214. MEHLHORN,H. et al. (1995): Diagnostik und Therapie der Parasitosen des Menschen. - G.Fischer Stuttgart. MIKSCH, G. (1998): Parasiten - Leben und leben lassen. - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C Nr. 42. ROMIG, T. & B. BILGER (1997): Der Kleine Fuchsbandwurm. - Hrsg. Landesjagdverband Baden-Württemberg. SAITOH, T. (1998): The role of vole population in prevalence of the parasite (Echinococcus multilocularis) in foxes. - Resarches on Population Ecology, 40: 97-105 SEITZ, H.M. & M. FROSCH(1994): Erreger der alveolären Echinococcose. - Dt. ÄrztebI., 91: A-2484-2493. TACKMANN, K. (1998): Spatial distribution of Echinococcus multilocularis (LEUCKART 1863) among red foxes in an endemie focus in Brandenburg, Germany. - Epidemiology and Infection, 120: 101-109. TESTER, U. (1998): Horrorgeschichten aus der Natur. - Pro Natura Magazin, 3: 24-27. VAN DER GIESSENet al. (1999): Detection of Echinococcus multilocularis in foxes in the Netherlands. - Veterinary Parasitology, 82: 49-57. VON BRAUNSCHWEIG, A. (1996): Wildkrankheiten. - Landbuch Verlag Hannover: 28.

MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 15

VON KEYSERLlNGKet al. (1998): Vorkommen und Verbreitung des Kleinen

Fuchsbandwurmes beim Rotfuchs - Untersuchungen in Niedersachsen. -

Tieraerztl. Umschau, 53: 202.

WALTER, K. & P. KIMMIG (1995): Seroprävalenz bei Borreliose um ein

Mehrfaches über dem Durchschnitt. - Ärztebl. Baden-Württemberg, 8/95:

340-342.

Verfasser:

Dr.med. Stefan Bosch

Postfach 1242

0-74208 Leingarten

3. Literaturbesprechungen

Die abenteuerliche Geschichte des letzten Wolfs im Odenwald &

Letzte Wölfe in Deutschlands Regionen.

Ein Buch von DIETER RÖCKEL, herausgegeben vom Verlag Rhein-Neckar-

Zeitung GmbH Heidelberg. ISBN 3-929295-53-9. 128 Seiten, mit 65 teils

farbigen Fotos, Federzeichnungen, Grafiken und Karten. Preis DM 34,90.

".... nicht nur ein Beitrag zur Naturgeschichte des Odenwaldes, sondern

zugleich auch zur Kulturgeschichte Mitteleuropas", ist in der Ankündigung

des im Mai 1999 erschienenen Werkes von Dieter Röckel zu lesen. Dr.

Gustav Peters, Oberkustos und Wolfsexperte am Zoologischen

Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig in Bonn, der auch das

Vorwort zu Röckels Buch verfaßt hat, schreibt weiter: ... "Diese akribische

Chronik des Schicksals der letzten Wölfe, die im Odenwald plötzlich in der

Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts wieder auftauchten, ist

nicht nur der Versuch einer genauen Rekonstruktion historischer

Ereignisse. Sie macht vielmehr auch deutlich, welche Einstellung der

Mensch gegenüber einer Tierart hegte, die ihn zwar in einer archaischen

Weise faszinierte, aber andererseits als für sich selbst gefährlich

ansieht.. ...••.

In dem in sechs Kapitel gegliederten Buch folgen nach dem "Vorwort" und

der "Einführung" die Kapitel "Der Wolf, seine Kennzeichen und seine

Lebensweise", "Wolf und Mensch", "Deutschlands letzte Wölfe", "Der letzte

Wolf des Odenwaldes" . Nach dem Kapitel "Resumee und Ausblick" und

den "Gedanken zum Abschluss" (Dr. Georg Bungenstab, Leiter des

Staatlichen Forstamtes Eberbach) schließen sich die Quellen und

Anmerkungen an.16 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999

Der "reine" Biologe und Naturwissenschaftler ist zunächst vielleicht etwas

verblüfft über die Art und Weise, wie Röckel den Wolf, seine Historie und

die Beziehung Mensch und Wolf darstellt. Manche Stellen lesen sich wie

ein Krimi, andere wie ein Roman, dazwischen Fakten und Daten und alles

verbindend das Engagement Röckels für die Historie des Wolfs bei uns,

hauptsächlich im Odenwald, wo Röckel lebt. Für alle Leser - egal ob

Fachmann, Laie oder einfach "Interessierter" ist es ein lesens- und

empfehlenswertes Buch.

MB

aus: Die abenteurliche Geschichte des letzten Wolfs im OdenwaldMAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 17

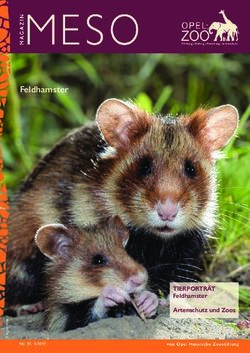

Materialien des 5. Internationalen Workshops "Grundlagen zur

Ökologie und zum Schutz des Feldhamsters" in Halle/Saale vom 8.11.-

9.11.1997, herausgegeben von Michael Stubbe und Annegret Stubbe -

Halle/Saale 1998. Zu beziehen über die AG Tierökologie am Institut für

Zoologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Postfach

Universität, 06099 Halle/Saale.

Das 480 Seiten umfassende Werk beinhaltet (wie auch die anderen

bereits erschienenen Tagungsbände zur Populationsökologie, die von

Prof. Michael Stubbe initiiert wurden) wertvolle Informationen. Es ist ein

absolutes "Muß" für denjenigen, der sich mit der Biologie und dem Schutz

der jeweiligen Tierarten befaßt und für den "Nur-Interessierten" eine

praktische Zusammenfassung des derzeitigen Wissensstandes.

MB18 MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999

4. Für die letzte Seite:

Süsse Mäuse:

Zutaten für ca. 10 Mäuse:

125 g Magerquark, 4 Eßlöffel Milch, 4 EßI. Öl, 1 Ei, 50 g Zucker, 1

Päckchen Vanillezucker, 250 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 150 g

abgezogene, gemahlene Mandeln.

Dekoration: 1 Eigelb, etwas Milch, abgezogene Mandeln, Rosinen.

Zubereitung:

Quark, Milch, Öl, Ei, Zucker und Vanillezucker miteinander verrühren. Das

mit Backpulver vermischte Mehl, sowie die Mandeln dazugeben. Alle

Zutaten zu einem glatten Teig kneten. Daraus 10 Kugeln rollen, diese zu

Mäuschen formen und als Schwänzchen jeweils eine Teigrolle anbringen.

Ein Backblech mit Backtrennpapier auslegen, die Mäuse daraufsetzen.

Eigelb mit Milch verrühren und jede Maus damit bestreichen. Als Ohren

werden die Mandeln eingesteckt. Für die Augen drückt man Rosinen ein.

Anschließend im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 20 Minuten

backen.MAUS Mitt. unserer Säugetierwelt, 9, 1999 19 Maulwurfshügel: Zutaten: Teig: 4 Eier, 200 g Puderzucker, 1 Päckchen Schokoladenpuddingpulver, 2 Teelöffel Backpulver, ! Eßlöffel Kakao, 200 g gemahlene Haselnüsse. Füllung: Y2 I süße Sahne, 1 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen Sahnesteif, 150 g geraspelte Schokolade. Springform Zubereitung: Eier und Puderzucker schaumig rühren. Puddingpulver, Backpulver, Kakao und Haselnüsse miteinander vermischen, zu der Masse geben und unterziehen. In die ausgelegte Springform füllen. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad ca. 40 Minuten backen. Auf einem Kuchengitter gut auskühlen lassen. Danach den Kuchen aushöhlen und zerkrümeln (darauf achten, daß ein Rand sowie ein dünner Boden stehen bleibt). Für die Füllung Sahne mit Vanillezucker und Sahnesteif schlagen. Die geraspelte Schokolade mit 1/3 der Krümel unter die Sahne heben. Das Ganze hügelartig auf den Kuchenboden füllen, die restlichen Krümel darüberstreuen. Zum Schluß kann der Maulwurfshügel noch mit Zucker bestäubt werden.

MAUS

Mitteilungen aus unserer Säugetierwelt

Heft 9, September 1999

ISSN 0940-807X

Die MAU S Mitteilungen aus unserer Säugetierwelt für Baden-

Württemberg werden kostenlos an alle Mitglieder der "Arbeitsgruppe

Wildlebende Säugetiere Baden-Württemberg e.V. (AGWS)"

abgegeben. Eine Erweiterung des Leserkreises wird angestrebt. Für

Interessenten wird ein Probeexemplar abgegeben. Die Mitglieder der

"Arbeitsgruppe Wildlebende Säugetiere Baden-Württemberg e.V.

(AGWS)" erhalten ebenso kostenlos die Zeitschrift "Flattermann"

(Herausgeber Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbaden).

Die MAU S erscheint in unregelmäßigen Abständen.

Die MAU S stehen allen an Säugetieren Interessierten offen. Doe

Mitteilungen sollen einen Informationsaustausch zwischen den

Säugetierkundlern in Baden-Württemberg ermöglichen und über Stand

und Vorhaben des Landesprojekts "Wildlebende Säugetiere in Baden-

Württemberg" berichten.

Mitgliedsbeiträge (35.- DM jährl.) und Spenden (auch Sachspenden) an

die AGWS sind steuerlich absetzbar.

Spendenkonto für die "Arbeitsgruppe Wildlebende Säugetiere Baden-

Württemberg e.V. (AGWS)": Konto-Nr. 5611 374, bei der Dresdner Bank

Karlsruhe (BLZ 660 800 52). Spendenbescheinigungen werden bei

Beträgen über 100.- DM automatisch, darunter auf Wunsch, ausgestellt.

Redaktion:

Dipl.-Biol. Monika Braun, Dipl.-Biol. Ariane Friedrich

Herausgeber:

Arbeitsgruppe Wildlebende Säugetiere Baden-Württemberg e.V. (AGWS)

Redaktionsanschrift:

Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe, Postfach 11 13 64,

76063 Karlsruhe, Tel.: 0721/175-2165, Fax: 0721/175-2110,

e-mail: monikabraun@cs.comSie können auch lesen