Verschriftlichung von Musik

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 1 Oskar Elschek Verschriftlichung von Musik 1. Die Bedeutung der musikalischen Schrift Im Prozeß der Verschriftlichung von Musik offenbart sich die Suche nach Möglichkeiten, das musikalische Gedächtnis zu erweitern, die mündliche Überlieferung zu ergänzen und den Fortbestand musikalischer Werke si- cherzustellen. Notenschriften werden erst wichtig, wenn Kulturgüter ge- sammelt und kanonisiert werden sollen, ohne daß etwas in Vergessenheit gerät. Wiora (1953, S. 159) begrenzte die tonschriftliche Überlieferung noch „weltgeschichtlich auf das Abendland, soziologisch auf eine zunächst nur kleine Bildungsschicht notenkundiger und im Mikrokosmos des Musik- stücks auf einen abstrakten Ausschnitt.“ Inzwischen hat die Forschung nachgewiesen, daß in bedeutenden Gattungen außereuropäischer Hochkul- turen Notenschriften eine wichtige Überlieferungsfunktion besitzt (Kauf- mann, 1967; Tokumaru & Yamaguti, 1986). Den Weg zur konsequenten Verschriftlichung ihrer Musik haben allerdings die wenigsten Musikkultu- ren beschritten. Kaum Anzeichen einer Verschriftlichung finden sich in der Musik von Stammesgemeinschaften (tribale Musik), wie sie z. B. in den Regionen südlich der Sahara und in den Musikkulturen Ozeaniens oder Amerikas an- zutreffen sind. In allen Formen von Volksmusik werden allenfalls Merkhil- fen verwendet – in den außereuropäischen ebenso wie in den europäischen (→ Überlieferte Musik). Ansätze und Tendenzen zu einer teilschriftlichen oder zumindest gerüstartigen Aufzeichnung von Musik entwickelten sich in den Hochkulturen des Orients und in den ost- und südostasiatischen Kultur- regionen (s. später). In Europa aber war man in zunehmendem Maß an einer genauen Fixie- rung aller musikalischen Gattungen interessiert. Dienten die Notationsfor- men zunächst nur der Bewahrung ritueller und zeremonieller Gesänge (Wiora, 1975, S. 26 f), so entwickelte sich ab dem 9. Jahrhundert das Inter- esse, die vokale Mehrstimmigkeit festzuhalten Wenig später wurden Nota- tionssysteme für Instrumente erfunden. Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 2 Während die ersten Notationen für den Gesang eher umrißartige Stütz- funktion hatten (Dittmer u. a., 1961, Sp. 1596 f), wurde Musik für Instru- mente bald höchst präzise notiert. Selbst in den sehr alten Notationen fin- den sich Spielanweisungen, Angaben von Grifftechniken, tabulaturartige Graphiken und Notationssymbole (ebenda, Sp. 1641-1657; Apel, 1970, S. 20). Dies hing wohl damit zusammen, daß die überlieferten Aufführungs- regeln des Mittelalters eine spontane vokale Mehrstimmigkeit relativ gut ermöglichten. Das gemeinsame Musizieren der Sänger mit Instrumentali- sten mußte jedoch genauer festgelegt werden (Fellerer, 1980, S. 180). In- teressanterweise überwiegen auch in außereuropäischer Musik Notations- systeme, die speziell für Instrumente entworfen worden waren (Kaufmann, 1967; Elschek, 1992, S. 368 ff). 2. Musik und Graphik Es gibt die Möglichkeit, Musikstücke vom Anfang bis zum Ende verbal zu beschreiben, wie dies z. B. im 7. bis 10. Jahrhundert im chinesischen Buch der „Veredelten Orchidee“ vorgenommen wurden. Aus der Sprache abge- leitete Zeichen können eine Vielzahl von musikalischen Ereignissen be- schreiben: - In der sogenannten Cheironomie werden Zeichen für die Bewegung der Musik verwendet. - Mit Wörtern (→ Indien), Silben (Solmisation; → Vergleichende Musik- pädagogik) oder Buchstaben können die Tonhöhen gekennzeichnet wer- den. - Zahlen dienten in der Antike und in allen außereuropäischen Musikkul- turen als Maß für Tonraum und Zeitbestimmung. Im allgemeinen werden die sprachlichen und sonstigen Hinweise mit graphischen Zeichen kombiniert. Symbolisch stehen sie für Tonhöhen- oder Tempoangaben. Graphische Notationen reichen von der Nachbildung der Melodieverlaufsformen durch Neumen bis hin zu den Klanggraphiken der abendländischen Kunstmusik aus den 50er bis 70er Jahren. Manche Musikkulturen haben hierbei diasthematische Systeme entwickelt: Die Tonhöhenveränderungen werden im graphischen Bild als Entfernungen dargestellt. Notenschriften haben eine innere Logik und Semantik, die ohne einen Bezug zu den ihnen zugrundeliegenden musiktheoretischen Systemen nicht Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 3 entschlüsselbar ist (Kurkela, 1986). Oft beziehen sich Konventionen der Notation nur auf einzelne Quellen, Komponisten, Schulen oder Traditio- nen. Dies wird nicht erst in der abendländischen Kunstmusik der Mitte des 20. Jahrhunderts deutlich, als jede Partitur mit einer umfangreichen Zei- chenerklärung des Komponisten begann. Auch die Zeichensetzungen z. B. des Gregorianischen Chorals sind deutungsbedürftig, wie die Arbeiten des Solesmenser Müncs Cardine und seines Schülers Göschl zeigen (s. Göschl, 1980; → Musikstil und Interpretation). Notierte Quellen müssen generell auf den Text und ihre Bedeutung hinterfragt werden (Feder, 1987). Dies hat sich in Europa zu einem wichtigen Forschungsgebiet entwickelt (→ Quel- lenforschung; s. a. Hortschansky, 1989). Notationen sind keine eindeutigen Umsetzungen von Klängen. Sie kön- nen sich durch ihre schriftliche Symbolik dem Klang nur annähern. Wirk- lich präzise lassen sich Klänge allenfalls nach einem mathematisch- physikalischen Umsetzungsprozeß mittels Fourier-Analyse am Computer dargestellen (→ Analyse). Diese Art der Verschriftlichung zerlegt jedoch die Musik in nicht mehr zusammenhängende Detailinformationen. Die audiovisuellen Medien haben die klangliche-optischen und gra- phisch-bewegungsbestimmten Vorstellungen von Schriftlichkeit deutlich verändert (Hurte, 1982; Behne, 1988; Schneider, 1995). Durch die Compu- terdarstellungen hat sich die kognitive Struktur von Hör- und Erlebnispro- zessen seit den 80er Jahren deutlich verändert (Howell, West & Cross, 1991; Marsden & Pople, 1992). Die Umsetzung klingender Phänomene in lesbare Notenschrift (Hewlett & Selfridge-Field, 1985 ff) hat inzwischen eine Perfektion angenommen, daß man analog zu sekundären Mündlichkeit (→ Überlieferte Musik) von einer sekundären Schriftlichkeit sprechen könnte. 3. Entwicklung der Notation im Abendland Bereits der frühchristliche Gesang wurde mit Akzent- und Lektionszeichen versehen, um den Interpreten Hinweise für die Intonations- und Zeitstruk- tur zu geben (Johner, 1953). Von diesen Neumen (Wink, Hinweis), die aus der altgriechischen Musik abgeleitet waren, ist die Verschriftlichung von Musik im Abendland ausgegangen (→ Wechselwirkungen zwischen Her- stellung und Aufführung von Musik). Aus den Neumen entwickelten sich regional unterschiedliche Formen der Choralnotation. Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 4 Ungefähr im 9. Jahrhundert wurden die Neumen erstmals mit einem Sy- stem von Linien eingebunden, so daß das Auf und Ab der Melodie und der Abstand zu einer zweiten Stimme sichtbar gemacht werden konnte (Über- gang von der adiasthematischen zur diasthematischen Notation). Erster Be- leg für diese Form der Notation sind die verschiedenen Kopien der Musica enchiriades (s. Eggebrecht u. a., 1984). Zunächst wurden die zu singenden Silben in die Notenzeilen geschrieben. Später wurden die Silben durch No- tenköpfe ersetzt, die vermutlich aus der Choralnotation übernommen wor- den waren. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts entwickelte sich eine neue Form der Rhythmusnotation, die später zur Mensuralnotation wurde (→ Musikstil und Interpretation; → Epochendefinition und Geschichtsschreibung). Im Gegensatz zur älteren Form der Angabe von rhythmischen Modi konnte jetzt innerhalb eines musikalischen Abschnitt der Rhythmus gewechselt und präzise aufgeschrieben werden. Die heute übliche Form abendländischer Notation ist im Prinzip im 15. bis 16. Jahrhundert abgeschlossen worden. Eine wesentliche Erweiterung erfuhr sie lediglich durch die Einführung der Taktstriche als Orientie- rungsmittel bei komplexen mehrstimmigen Sätzen (Dittmer u. a., 1961, Sp. 1656). Interessant ist, daß sich die Form der Partitur, in der alle gleichzeitig auszuführenden Stimmen übereinander notiert werden, erst um 1600 her- auskristallisierte. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle Musikstücke nur als Einzelstimmen hergestellt und vervielfältigt. Manchmal waren alle Stim- men in einem Buch vereint – dann wurden die Stimmen in unterschiedliche Ecken jeder aufzuschlagenden Seite gedruckt. Manchmal wurden Notenbü- cher sogar so hergestellt, daß die Mitwirkenden rund um das flach auf dem Tisch liegende Werk herumsitzen konnten, jeder vor seinem Part. Erst die Komplexität der Musik zwang die Komponisten dazu, eine Ausgabe herzu- stellen, nach der die Richtigkeit der Aufführung schnell von einem zentra- len Mitwirkenden kontrolliert werden konnte. Erst das 20. Jahrhundert brachte grundlegende Änderungen in der Nota- tion, als in der sogenannten Experimentellen Neuen Musik graphische Elemente für musikalische Ereignisse erfunden und eingesetzt wurden (Abb. 1). Insbesondere die improvisierten Abschnitte und die Abschnitte, die zufällige Ton- und Klangkombinationen beinhalten sollten (Aleatorik) Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 5 erforderten neue Zeichen, die von Komposition zu Komposition sehr individuell variieren. Abb. 1: Ausschnitt aus der Partitur zum Cimarron von Hans Werner Henze – hier werden traditionelle Noten mit selbst erfundenen graphischen Sym- bolen vermischt (Abdruck mit Genehmigung des Schott-Verlags). Nachdem die serielle Musik und die Zwölftonmusik an Bedeutung verloren hatte, entwickelte sich der Begriff der relativen Tonhöhe, bei der es nicht mehr auf die Intervalle, sondern „auf Dichteverhältnisse, Verteilung der Lagen und Verschiebungen im Aufbau der vertikalen Komplexe“ ankam (György Ligeti, zit. nach Meyer-Denkmann, 1972, S. 165). Die graphische Gestalt wurde bei manchen Komponisten (z. B. bei den Musikgraphiken von John Cage) zu einer relativ autonomen Ausdrucksform, die die klangli- Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 6 che Ausführung mehr inspirieren, als ihr eine genaue Vorschrift anlegen sollten (Karkoschka, 1966). Auch die populären Musikstile des Abendlandes im 20. Jahrhundert lö- sten sich unter dem Einfluß der afro-amerikanischen Musik von tradierten Notationssystemen. Meist begnügten sie sich im Sinne einer schriftlosen Kultur mit einem lead sheet, auf dem lediglich das harmonische Gerüst mit einem Buchstaben-Zahlensystem (changes) aufgezeichnet war. Für die Gi- tarren wurde die Form der Tabulatur wieder aktiviert, die es seit dem frü- hen Mittelalter gibt: In Tabulaturen werden keine abstrakten Töne angege- ben, sondern die Folgen von Griffen für bestimmte Instrumente (Dittmer u. a., 1961, Sp. 1642 ff; Apel, 1970). In erster Linie wurden sie für Zupfin- strumente (Laute, Gitarre) entwickelt. Es gab jedoch im Mittelalter auch Orgeltabulaturen (ebenda, Sp. 1651 f). In der populären Musik wird oft die abendländische Notenschrift für die Melodiestimme mit Tabulaturen für die Akkorde verbunden. Obwohl die populären Musikrichtungen im allgemeinen als mündlich bzw. medial (über Tonträger) tradiert angesehen werden müssen, stehen nichtsdestoweniger zahlreiche Notentexte und Quellen zur Verfügung. Sie sollen der Verbreitung von Musikstücken, Liedern und Formen dienen und stehen als Studienmaterial zur Verfügung (Harer, 1989). 4. Notation in außereuropäische Hochkulturen Auch in verschiedenen außereuropäischen Musikkulturen sind Formen der Musiknotation zu finden. In östlichen Musikkulturen finden sich Akzent- und Intonationszeichen, die den europäischen Neumen ähnlich sind (u. a. Tibet, Japan, Syrien; Ellingson, 1979, 1986). Weitgehend unerforscht sind Rhythmusnotationen der arabischen Musizierpraxis, die Ähnlichkeit mit der modalen Rhythmik in Mitteleuropa besitzen (Perkuhn, 1976, S. 118). Für die buddhistischen liturgischen Gesänge gibt es in Tibet, Nepal, Chi- na und anderen fernöstlichen Ländern verschiedene Notationsformen. Sie können lediglich als Gedächtnishilfe dienen oder aber auch in der Art von Neumen Akzentstrukturen und Intonation festlegen. Abbildung 2 zeigt das frühe Beispiel einer graphischen Notation, die ein Erdbeben beschreibt (Harich-Schneider, 1973, S. 119). Vom kaiserlichen Hof in Japan ist ein Notationssystem für die Mundorgel sho bekannt (ebenda, S. 127 f), die im gagaku-Orchester verwendet wurde. Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 7 Abb. 2: Notation des Vorspiels zur Komposition „Erdbeben“ aus dem 8. bis 9. Jahrhundert (nach Harich-Schneider, 1973, S. 119). Deutlich erkennbar ist, wie nach dem grollenden Decrescendo das Beben mit zwei Schlägen abgeschlossen wird. Der Typus einer neumenartigen Notation für Melodiekonturen ist im Yu- Yin Fa-Shi Manuskript aus der Song-Zeit in China (960-1127) enthalten (Abb. 3). Diese Notation wurde für taoistische Ritualmusik verwendet. Sie fand ihre Weiterentwicklung in der Gong-chi Notation (Tsao, 1989, S. 2), die eine genauere Angabe der Tonhöhe anstrebte. Die Umschrift in moder- ne abendländische Notation ist leider bisher nicht überzeugend gelungen. Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 8 Abb. 3: Melodiekonturen-Notation aus Yu-Yin Fa-Shi, China (nach Tsao, 1989, S. 2) In der Entwicklung einer Notenschrift spiegelt sich immer auch die Verän- derung einer Musikkultur wider. Ein neu entstandenes Notenschriftsystem eröffnet dem Komponisten stilistische Gestaltungs- und Ausdrucksmög- lichkeiten für die weitere Entfaltung ihrer Musik. In Kulturen mit einem weit verbreiteten Schriftsystem stehen Musik und Notationsform in einem kontinuierlichen Wechselspiel (vertiefend → Wechselwirkung zwischen der Herstellung und Aufführung von Musik). 5. Notenschrift und Komposition In vielen Kulturen wurde Musik nicht unmittelbar, sondern erst nach einer längeren Zeitspanne → mündlicher Überlieferung aufgezeichnet. Die Schriftform des sogenannten Gregorianischen Chorals entstand erst unge- fähr 200 Jahre, nachdem die Sammlung der liturgischen Gesänge abge- schlossen worden war. Auch die Quellen der weltlichen Liedkunst des Mit- telalters (Troubadours und Trouvères) entstand erst etwa 150 Jahre nach der Entstehung der Musik – gewissermaßen als Aufarbeitung des Kunst- schaffens im historischer Überblick für nachfolgende Generationen (→ Musikstil und Interpretation). Nur ein Bruchteil der mittelalterlichen Im- provisationskunst mehrstimmiger Musik, der Orgelstücke und der weltli- Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 9 chen Tanzmusik jedoch wurde schriftlich festgehalten – und dies oft erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts. Im späten Mittelalter entwickelte sich die direkte Beziehung zwischen Notenschrift und Komposition. Damit eröffnete sich eine neue Dimension. Musikalische Ideen wurden unmittelbar aufgezeichnet und permanent auf die Übereinstimmung mit musiktheoretischen und kompositorischen Re- geln hin überprüft. Musik wurde schriftlich konstruiert, da die Vielstim- migkeit der vokalen und instrumentalen Musik nicht mehr über das musi- kalische Gedächtnis kontrolliert und überliefert werden konnten (→ Wech- selwirkung zwischen Herstellung und Aufführung von Musik). Ein Sonderfall in der abendländische Musikgeschichte war sicher Wolf- gang Amadeus Mozart, der seine Kompositionen vollständig im Musikge- dächtnis anfertigen konnte. Der Prozeß der Verschriftlichung entsprach bei ihm lediglich einem Abschreiben aus dem Gedächtnis. Am Beispiel von Ludwig van Beethoven kann man den Prozeß der Verschriftlichung gut er- kennen: Anhand der zahlreichen Skizzen, Entwürfe und Notenbücher läßt sich die Entstehung eines Werks sehr gut rekonstruieren. Um die richtige Gestalt eines musikalischen Werks hat Beethoven lange gerungen (Graf, 1910, S. 186; Johnson, Tyson & Winter, 1985). Der Vorgang der Komposition wird ab dem späten Mittelalter zum Nachvollzug einer rationalen Kompositionslehre, deren integraler Bestand- teil die Notationslehre war (s. Eggebrecht u. a., 1984; → Abendländische Kompositionslehre). Ohne sie wären die großen Werke der abendländi- schen Kunstmusik nicht denkbar. Die Intellektualisierung des kompositorischen Prozesses zeigt sich aber auch in den Spitzfindigkeiten von kunstvollen Notendarstellungen, wie sie von den Niederländern im 15. Jahrhundert gepflegt wurden (Wolff, 1956, S. 85). Bemerkenswert sind zudem die polyphon verschlüsselten Rätselka- nons, bei denen herausgefunden werden muß, in welchem Intervall und bei welchem Ton der jeweils nächste Musikeinsatz zu erfolgen hat, damit die Aufführung harmonisch klingt (bei Johann Sebastian Bach z. B. im Musi- kalischen Opfer). Die Kompositionsweise der Konstruktion auf dem Papier wurde im 20. Jahrhundert in der Zwöltonmusik und den seriellen Kompositionen weiter verfeinert. Hier offenbart sich allerdings die Gefahr des schriftlichen Kom- ponierens: An die Stelle klanglicher Vorstellungen treten abstrahierende Schreibpraktiken und Konventionen, die die Musikrezeption unangemessen Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 10 erschweren. Das komponierte Musikstück wird nicht mehr aus dem Klang heraus geschaffen, sondern auf der Basis rationaler Konstruktion. 6. Notenschrift und Aufführungspraxis Jahrzehntelang hat sich die Musikgeschichtsforschung auf den Notentext als ihren zentralen Gegenstand konzentriert. Folge waren die vielen soge- nannten Urtext-Ausgaben seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts – Aus- gaben von vielgespielten abendländischen Kompositionen, die nach den erreichbaren Manuskripten, Abschriften und frühen Drucke auf Verände- rungen hin durchgesehen wurden. Erst allmählich rang man sich vom rein textlichen zu einem interpretati- ven Verständnis durch (Göllner, 1980). Diese Veränderung in der Einstel- lung abendländischer Musikforscher ist vor allem der Hinwendung zu Mu- sik aus der Zeit vor 1600 zu verdanken (in England bereits seit den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts). Man erkannte, daß der Notentext allein nicht aussagekräftig für die Musik ist. Tiefere Einsicht ist lediglich aus dem Zusammenspiel historischer, soziokultureller, musiktheoretischer und auf- führungstechnischer Details heraus zu erwarten (Danuser, 1992, S. 73 f). Die neuen Erkenntnisse über das Leben einer Musiktradition verunsi- cherte abendländische Musikforscher, die sich am konstitutiv vorausgesetz- ten „Werkcharakter“ (Wiora, 1983) ihrer Musik orientierten, wie er sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hatte. Eine Folge davon war die Wiederent- deckung von Generalbaßpraxis, Verzierungstechnik, Kadenzimprovisation und Veränderbarkeit der Besetzungen der Musik des 17. Jahrhunderts, die noch in den 50er Jahren puristisch dem Notentext folgend aufgeführt wurde (→ Musikstil und Interpretation). Die Musikschrift ist ein statisches Hilfsmittel, mit dem Klang und Be- wegung über Generationen hinaus erhalten werden können (Elschek, 1992, S. 373). Das Wesen eines Musikwerks ist jedoch nicht in seiner verschrift- lichten Form konstitutiv gegeben, sondern erst in der Umwandlung der Schrift in eine klangliche Realisation. Die notierte Form ist der Ausgangs- punkt – das Musikwerk ist ein „intentionaler Gegenstand“, der durch die Vorstellungskraft der Musiker und Sänger zum Klingen gebracht werden muß (Feder, 1987, S. 14). Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 11

7. Transkription von Musik

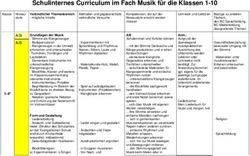

Die folgende Tabelle zeigt, daß es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten

eines musikbezogenen Ausgangsmaterials in eine andere Form gibt. Der

Begriff Transkription bezieht sich auf die Umsetzung einer klanglichen

Form in eine schriftliche. Oft wird auch die Umsetzung von fremden oder

historischen Schriften in moderne abendländische Notation Transkription

genannt. Dies fällt jedoch in das Aufgabengebiet der Musikpaläographie

(dazu Kaufmann, 1967; Tokumaru & Yamaguti, 1986; Feder, 1987).

Formen der Umsetzung musikalischen Materials in eine andere Form

Ausgangs- Umsetzungs- Disziplin Form der

material Resultat Umsetzung

(1) Schrift Schrift Musikpaläographie Umschrift

(2) Schrift Klang Musikinterpretation Interpretation

(3) Klang Schrift Musiktranskription Notenaufzeichnung

(4) Klang Aufzeichnung Elektroakustik Klangaufzeichnung

(5) Klang Graphik Psychoakustik Klanggraphik

Ein spezielles Anwendungsgebiet der Transkription von musikalischen

Äußerungen findet sich in der Entwicklungspsychologie. Um den Aufbau

von kognitiven Strukturen angemessen dokumentieren zu können, werden

die Singversuche von Kindern in Notation transkribiert (vgl. Oerter, 1971,

S. 355 f; Hargreaves, 1986; Bamberger, 1991). Dies ist nicht einfach, da

Kinder die Grundprinzipien der Tonalität, auf denen das moderne abend-

ländische Notensystem beruht, meist nur unvollkommen beherrschen (→

Entwicklung grundlegender Fähigkeiten).

Im allgemeinen versteht man unter Transkription den Nachvollzug einer

mündlichen Überlieferung mittels moderner Notation. Die Transkription ist

zum Kernstück ethnomusikologischer Forschung geworden (Schneider,

1987; Stockmann, 1992, S. 14 und 43). Ein breites Spektrum von Musik-

kulturen ist im 20. Jahrhundert erstmals schriftlich erfaßt worden. Ernst

Moritz von Hornbostel hat die moderne abendländische Notation für die

Aufzeichnung außereuropäischer Musik- und Klangphänomene um eine

Fülle von Sonderzeichen erweitert. Dabei geht es nicht nur um die einfache

Transformation des Klangs in einen Notentext, sondern auch um die Auf-

Elschek Oskar: Verschriftlichung von MusikGrundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 12 deckung von Normen des jeweils geltenden Tonsystems, der rhythmischen Strukturmodelle, der tektonischen Elemente sowie der Phänomene von Harmonie und Mehrstimmigkeit. Zur weiteren Präzisierung der Notenauf- zeichnungen werden darüber hinaus Messungen und Klanganalysen durch- geführt (Elschek, 1996; s. auch Abb. 4). Abb. 4: Wiegenlied von Pygmäen der Babenzele Gruppe (Transkription Elschekowa, 1987, S. 74). Im für die Pygmäen typischen Stil wird das Lied mit einer großräumigen sprunghaften Jodeltechnik vorgetragen. Asemanti- sche Silben dienen der Optimierung der Klangbildung. Transkriptionen der Ethnomusikologie sind das Resultat eines detailierten Studiums der entsprechenden Musikstile. Sie reflektieren nicht nur die Mu- sik selbst, sondern beziehen auch Variablen der Interpretation und der Auf- führungszusammenhänge ein. Der Wert dieser Aufzeichnungen liegt im Studium der Musik, da die Notationen im allgemeinen nicht als Vorlage für spätere Interpretationen dienen sollen. Sie bleiben außerdem immer subjek- tive Reflexionen von individuellen Interpretationen, Momentaufnahmen Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 13 von Einzelereignissen. In besonderem Maß trifft dies auf die Transkription außereuropäischer Musik zu, da hier selten mehr als singuläre Aufführun- gen in die Forschung einbezogen werden können. Anders ist dies bei Aufzeichnungen der europäischen Volksmusik. Sie werden im Zuge der Wiederbelebung alter Traditionen und der Musikpfle- ge auch als Sing- und Spielvorlagen verwendet. Die originär mündliche Überlieferung verliert dadurch jedoch keineswegs an Bedeutung. 8. Ausblick Über zwei Jahrtausende hat sich die abendländische Musik langsam von einer rein mündlichen zu einer selektiv verschriftlichten Musikkultur ver- ändert. Im 20. Jahrhundert entstand daraus in wesentlichen Gattungen der populären Musik, der Volksmusik und der Kunstmusik eine global audiovi- suelle, multimediale und computergeprägte Musiktradition. In Zukunft werden die elektronischen Medien die Weitergabe, Dokumentation, Rezep- tion und Interpretation von Musik in beträchtlichem Umfang bestimmen. Auch das Musikschaffen wird nicht unberührt davon bleiben (→ Musik- vermittlung in der modernen Mediengesellschaft). Die Schriftlichkeit von Musik wird weiterhin eine große Bedeutung behalten. Vermutlich wird es jedoch zur Norm werden, Notenvorlagen durch andere Medien der Speicherung von Musik zu ergänzen. Literatur Apel, W. (1970). Die Notation der polyphonen Musik 900-1600. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Bamberger, J. (1991). The mind behind the musical ear. How children develop musical intelligence. Cambridge, Ma.: Harvard University Press. Behne, K.E. (Hg.) (1988). Film - Musik - Video, oder: die Konkurrenz von Auge und Ohr. Regensburg: Bosse. Danuser, H. (Hg.) (1992). Musikalische Interpretation. Neues Handbuch der Musik- wissenschaft, Bd. 11. Laaber: Laaber. Dittmer, L., Lipphardt, W., Riedel, F. W., Ruhnke, M. & Stephan, R. (1961). Notation. In Blume, F. (Hg.), MGG Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 9 (S. 1595-1667). Kassel: Bärenreiter. Eggebrecht, H. H., Gallo, F. A., Haas, M. & Sachs, K.J. (Hg.) (1984). Die mittelalterli- che Lehre von der Mehrstimmigkeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Ellingson, T. (1979). The mandala of sound: concepts and sound structure in Tibetian ritual music. Ann Arbor: University Microfilms. Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 14 Ellingson, T. (1986). Buddhist musical notation. In Tokumaru, Y. & Yamaguti, O. (Hg.), The oral and literate in music (S. 301-341). Tokyo: Academia Music. Elschek, O. (1992). Musikforschung der Gegenwart (2 Bde.). Wien: Stieglmayer. Elschek, O. (1996). Research on stylistic areas of Slovak intrumental folk music. The World of Music, 38 (3), 51-69. Elscheková, A. (1987). Traditionelle afrikanische Mehrstimmigkeit. In Stockmann, E. (Hg.), Musikkulturen in Afrika (S. 62-81). Berlin: Neue Musik. Feder, G. (1987). Musikphilologie. Eine Einführung in die musikalische Textkritik, Her- menteutik und Editionstechnik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Fellerer, K. G. (1980). Werk - Edition - Interpretation. In Bente, M. (Hg.), Musik, Editi- on, Interpretation (S. 180-192). München: Henle. Göllner, T. (Hg.) (1980). Notenschrift und Aufführung. Tutzing: Schneider. Göschl, J. B. (1980). Semiologische Untersuchungen zum Phänomen der gregoriani- schen Liqueszenz (Forschung zur älteren Musikgeschichte Bd. 3). Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaft Österreichs. Graf, M. (1910). Die innere Werkstatt des Musikers. Stuttgart: o.V. Harer, I. (1989). Ragtime. Versuch einer Typologie. Tutzing: Schneider. Hargreaves, D. J. (1986). The developmental psychology of music. Cambridge: Cam- bridge University Press. Harich-Schneider, E. (1973). A history of Japanese music. London: Oxford University Press. Hewlett, W. P. & Selfridge-Field, E. (Hg.) (1985-95). Directory of computer assisted research in musicology. Computing in musicology. Menlo Park, Ca.: Center for Com- puter Assisted Research in the Humanities (11 Bde.). Hortschansky, K. (Hg.) (1989). Zeichen und Struktur in der Musik der Renaissance. Kassel: Bärenreiter. Howell, P., West, R. & Cross I. (Hg.) (1991). Representing musical structure. New York: Academic Press. Hurte, M. (1982). Musik, Bild, Bewegung. Theorie und Praxis auditiv-visueller Konver- genzen. Bonn: Verlag für Musikwissenschaft. Johner, P. D. (1953). Wort und Ton im Choral. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Karkoschka, E. (1966). Das Schriftbild der neuen Musik. Celle: Moeck. Kaufmann, W. (1967). Musical notations of the Orient. Blommington, Indiana: Univer- sity Press. Kurkela, K. (1986). Note and tone. A semantic analysis of conventional music notation. Helsinki: Suomen Musiikkitieteellinen Seura. Johnson, D., Tyson, A. & Winter, R. (1985). The Beethoven sketchbooks. History, re- construction, inventory. Berkeley: University of California Press. Marsden, A. & Pople, A. (Hg.) (1992). Computer representations and models in music. New York: Academic Press. Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Grundkurs Musikwissenschaft – 6. Teil: Musik herstellen 15 Meyer-Denkmann, G. (1972). Struktur und Praxis Neuer Musik im Unterricht. Wien: Universal Edition. Oerter, R. (1971). Psychologie des Denkens. Donauwörth: Auer. Perkuhn, E. (1976). Die Theorien zum arabischen Einfluß auf die europäische Musik des Mittelalters. Walldorf/Hessen: Verlag für Orientkunde. Schneider, A. (1987). Sound, Sprache und Schrift: Transkription und Notation in der Vergleichenden Musikwissenschaft und Musikethnologie. Zeitschrift für Semiotik, 9, 317-343. Schneider, A. (1995). Musik sehen - Musik hören. Über Komplementarität von Auge und Ohr. In Floros, C. u. a. (Hg.), Theorie der Musik. Analyse und Deutung. Hambur- ger Jahrbuch für Musikwissenschaft Bd. 13 (S. 123-150). Laaber: Laaber. Stockmann, D. (Hg.) (1992). Volks- und Popularmusik in Europa. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 12. Laaber: Laaber. Tokumaru, Y. & Yamaguti, O. (Hg.) (1986). The oral and literate in music. Tokyo: Academia Music. Tsao Pen-Yeh. (1989). Taoist ritual music of the yu-kan pen-hui (Feeding the hungry ghost festival) in a Hong Kong taoist temple. Hong Kong: Hai Feng. Wiora, W. (1953). Schrift und Tradition als Quellen der Musikgeschichte (Kongreßbe- richt, S. 159-175). Bamberg: Universität. Wiora, W. (1983). Das musikalische Kunstwerk. Tutzing: Schneider. Wolff,. (1956). Die Musik der alten Niederländer. Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel. Elschek Oskar: Verschriftlichung von Musik

Sie können auch lesen