Musik Sekundarstufe II (Stand: September 2018)

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Bert-Brecht-Gymnasium Dortmund

Schulinterner Lehrplan

zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe

Musik

Sekundarstufe II

(Stand: September 2018)

1Inhalt

1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 3

1.1 Schulprogrammatische Leitlinien des Faches Musik 3

1.2 Unterrichtsstruktur im Fach Musik 3

1.3 Unterrichtende im Fach Musik 4

1.4 Unterrichtsbedingungen 4

1.5 Konzerte und weitere musikalische Veranstaltungen 6

1.6 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen

Arbeit 6

1.7 Lehr- und Lernmittel 8

2 Entscheidungen zum Unterricht der Einführungs-

phase (EF) 9

2.1 Hinweise zu den Unterrichtsvorhaben 9

2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben in der EF 10

2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben in der EF 11

2.2 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungs-

rückmeldung 17

2.2.1 Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im

Bereich „Klausuren“ 17

2.2.2 Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im

Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ 18

2.2.3 Diagnose – Beispiele für Kompetenzraster 19

3 Entscheidungen zum Unterricht der Qualifikations-

phase (Q1/2) 22

3.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben in der

Qualifikationsphase 22

3.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben in der

Qualifikationsphase (Q1) 24

3.1.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben in der

Qualifikationsphase (Q2) 30

3.2 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrück-

meldung in der Qualifikationsphase 34

3.2.1 Aufgabenarten, Grundmuster und Bewertungskriterien für

Klausuren im Fach Musik 34

3.2.2 Beispiel für ein Kompetenzraster MU-Q1, 1. Quartal 38

4 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsüber-

greifenden Fragen 39

5 Qualitätssicherung und Evaluation 39

21 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

1.1 Schulprogrammatische Leitlinien des Faches Musik

Als Konkretisierung des Schulprogramms des Bert-Brecht-Gymnasiums kann und soll

das Fach Musik wesentliche Beiträge leisten hinsichtlich erzieherischer, ästhetischer

und speziell musikbildender Aufgaben. Der einzelne Mensch mit seinen Stärken, Bega-

bungen, Eigenarten und Schwächen steht dabei genauso im Fokus (musik-) pädagogi-

scher Bemühungen wie die Förderung seiner kooperativen und sozialen Fähigkeiten.

Der allgemeinbildende Musikunterricht in den Klassen und Kursen ist der Ort zur Erar-

beitung musikspezifischer Kompetenzen im Sinne des Kernlehrplans. Sowohl hand-

lungsbezogene wie auch musikalisch-ästhetische Fähigkeiten werden einbezogen in

die Anbahnung und Realisierung individueller kreativer Tätigkeit. Es ist der Ort des

Ausprobierens, Überprüfens, Reflektierens und Beurteilens in unterschiedlichen fachli-

chen und sozialen Kontexten.

Die schuleigenen musikalischen Ensembles sind primär der Ort des gemeinsamen Mu-

sizierens, der gemeinsamen, koordinierten und zielgerichteten Arbeit im Sinne des Pro-

bens und Einstudierens, der Konzerte und Aufführungen. Es bietet sich an, die beiden

Orte des Musik-Lernens immer wieder sinnvoll miteinander zu verknüpfen, um Motivati-

onen für beide Bereiche synergetisch zu entwickeln. Dies kann realisiert werden durch

thematische Anknüpfungen an Konzert-Projekte, Kompositions- und Gestaltungsvorha-

ben des Unterrichts für Ensembles, recherchierende und reflektierende Vorbereitung

und Begleitung von Veranstaltungen u.v.m.

Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler für die aktive Teilnahme am schu-

lischen Musikleben zu motivieren und deren Begabungen und Kompetenzerwerb sinn-

voll zu integrieren, um damit einen lebendigen Beitrag zu leisten zum sozialen Mitei-

nander aller Beteiligten der Schule.

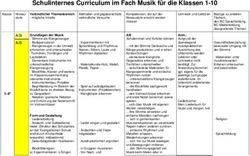

1.2 Unterrichtsstruktur im Fach Musik

Die Schülerinnen und Schüler des Bert-Brecht-Gymnasiums erhalten im Sinne der Vor-

gaben der APO-SI für das Fach Musik in der Sekundarstufe I Unterricht in den:

Klassen 5/6 2 bzw. 1 Std. à 60 Minuten

Klasse 7 1 Std. durchgehend

Klasse 8 1 Std. (ein Halbjahr im Wechsel mit Kunst)

Klasse 9 1 Std. (ein Halbjahr im Wechsel mit Kunst)

In der gymnasialen Oberstufe werden im Sinne der Vorgabe gemäß APO-GOSt in der

Einführungsphase je nach Wahlen der Schülerinnen und Schüler ein bis zwei Grund-

kurse angeboten, die ggf. in der Qualifikationsphase als Grundkurs(e) fortgeführt wer-

den. Musik kann bei Erfüllung der anderen Belegverpflichtungen laut APO-GOSt als 3.

oder 4. Abiturfach gewählt werden.

Zudem besteht für Schülerinnen und Schüler, die ein Orchesterinstrument spielen, die

Möglichkeit, nach Absprache mit Frau Laurischkus als einbringungspflichtigen Grund-

kurs Musik in der Q1 den Orchesterkurs (Musik instrumental) zu wählen.

3Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an den Ensembles ihrer Jahr-

gangsstufen als AG teilzunehmen:

• für die Jgst. 5/6 Unterstufenchor (Ltg.: Herr Tiedemann)

• ab Jgst. 7 Mittelstufenchor (Ltg.: Herr Tiedemann)

• für die Jgst. 5-Q2 Orchester (Ltg.: Frau Laurischkus)

• für die Jgst. 5-Q2 Bigband (Ltg.: Frau Laurischkus)

• ab Jgst. 5 Gitarren-AG (Ltg.: Frau Laurischkus)

• ab Jgst. 7 Band (Ltg.: Frau Hingst)

• Jgst. 5-9 Percussion-AG (Ltg.: Frau Maurer)

1.3 Unterrichtende im Fach Musik

Die Fachkonferenz Musik besteht zum Zeitpunkt der Lehrplan-Aktualisierung aus fünf

Lehrerinnen und Lehrern mit der Facultas Musik: Herr Tiedemann, Frau Laurischkus,

Frau Hingst, Frau Maurer und Herr Ugurel (Vertretungslehrer im Schuljahr 2018/19).

Die Fachkonferenzvorsitzende Frau Maurer ist für die organisatorischen Belange des

Faches in der Schule zuständig und wird von Frau Hingst als Vertreterin unterstützt.

1.4 Unterrichtsbedingungen

Für den Klassen- und Kursunterricht sowie die Ensembleproben stehen drei Musikräu-

me und zusätzlich ein Fachvorbereitungsraum sowie ein Mehrzweckraum zur Verfü-

gung:

Raum-Nr. Inventar

– ein Clavinova

B 206 – Audioanlage mit CD-Player und Cassettendeck

– PC

(Raummanage- – Mobiler Beamer

rin: Frau Maurer) – zwei verschiebbare Wandtafeln (eine davon mit Notenli-

nien), eine Projektionsfläche und eine Tafel an der rück-

seitigen Wand

– zwei Schränke mit Büchern, Partituren, Materialien bzw.

zur Aufbewahrung des Beamers

– 6 Congas

– 4 Bongos

– Kleinpercussion, selbst gebaute Percussioninstrumente

– eine Djembe und eine Basstrommel

– Klangstäbe (Metall, diatonisch, c-f1)

– 15 Zweiertische mit Stühlen in Gruppentischanordnung

– ein Flügel (Yamaha)

B 207 – Audioanlage mit CD- und DVD-Player

4– PC

– fest installierter Beamer

(Raummanager: – zwei verschiebbare Whiteboards (eines davon mit Notenli-

Herr Petersen) nien) und eine seitliche Wandtafel

– ein Regal für Bücher, CDs und Materialien

– Zweiertische und Stühle in U-Form mit zusätzlichen Ti-

schen innen

– ein Flügel (Steinway)

B 209 – Audioanlage mit CD- und DVD-Player

– PC

(Raummanager: – fest installierter Beamer

Herr Tiedemann) – zwei verschiebbare Whiteboards (eines davon mit Notenli-

nien) und eine seitliche Wandtafel

– ein Regal für Bücher, CDs, Kleinpercussion und Materia-

lien

– kleine Klangstäbe (Metall, diatonisch, c2-c4)

– Klangstäbe (Metall, diatonisch, c1-e2)

– Zweiertische und Stühle in drei Reihen hintereinander an-

geordnet

– Band- und Aufführungsequipment

B 208 – akustische Gitarren, zwei E-Bässe

– ein Kontrabass, zwei Celli, Violinen

(Fachvorberei- – 3 chromatische TA-Xylophone

tungsraum) – 1 diatonisches TA- und ein diatonisches Bassxylophon

– ein diatonisches Metallophon

– ein chromatisches Metallophon

– weitere (alte) diatonische Xylophone

– vier Keyboards

– ein Synthesizer

– ein Stagepiano

– zwei Schlagzeuge

– weitere (ältere) Orff-Trommeln

– Notenständer

– Schränke mit Musikbüchern, CDs, Partituren und weiteren

Materialien

– Dieser üblicherweise als Klausurraum genutzte große

MZRB Mehrzweckraum dient dienstags ab der 6- Std. als Proben-

raum für Orchester und Bigband.

Im Computerraum D107 ist zudem auf allen PCs die Notationssoftware Finale Allegro

(2005) installiert, die für Notations-, Kompositions- und Arrangement-Projekte genutzt

werden kann.

Schulkonzerte und Aufführungen im Rahmen schulischer Feiern finden in der Aula statt,

die mit einem Flügel (Yamaha C3) ausgestattet ist. In einem Nebenraum werden sechs

Chorpodeste aufbewahrt.

5Im Oberstufenzentrum existiert mit einer kleinen Aula ein weiterer Aufführungsraum,

ausgestattet mit einem Yamaha P150 (Stagepiano) und Musikanlage (Receiver, Boxen,

Mischpult).

1.5 Konzerte und weitere musikalische Veranstaltungen

Regelmäßig stellen die Ensembles des Bert-Brecht-Gymnasiums einen Ausschnitt aus

ihrem erarbeiteten Repertoire in den zweimal jährlich veranstalteten Schulkonzerten

vor. Diese finden im jeweils im Februar/März bzw. Juni/Juli in der Aula statt. Zur Vorbe-

reitung dienen neben den wöchentlichen Proben einmal jährlich – in der Regel im zwei-

ten Schulhalbjahr – Intensivproben, die für den Mittelstufenchor in einer Jugendherber-

ge, für das Schulorchester in Jaderberg in Kooperation mit dem Orchester der Partner-

schule Jade-Gymnasium in Jaderberg (Niedersachsen) durchgeführt werden.

Bei schulischen Veranstaltungen wie der Abiturfeier, der Begrüßung der neuen 5. Klas-

sen, dem „Tag der offenen Tür“ und anderen schulischen Feiern wirken die verschiede-

nen Ensembles des BBG mit.

Durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Musik-Institutionen (Theater Dort-

mund) werden gegebenenfalls klassenbezogen oder klassen- und jahrgangsstufen-

übergreifend Musikprojekte am Bert-Brecht-Gymnasium realisiert wie z. B. „Das Phil-

harmonische Orchester stellt sich vor“.

Konzert- und Opernbesuche außerhalb der Unterrichtszeit, die im Musikunterricht vor-

bereitet werden, ergänzen die unterrichtliche Arbeit.

1.6 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit

Die Fachkonferenz Musik hat die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen

Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1

bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse

sind, die Grundsätze 15 bis 21 sind fachspezifisch angelegt. Die Inhalte der Qualifikati-

onsphase werden durch die jeweils gültigen Vorgaben zum Zentralabitur NRW festge-

legt.

Überfachliche Grundsätze:

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und be-

stimmen die Struktur der Lernprozesse.

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsver-

mögen der Schüler/innen.

3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt.

4. Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt.

5. Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs.

6. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen.

7. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bie-

tet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen.

8. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schü-

ler/innen.

69. Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden

dabei unterstützt.

10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit.

11. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum.

12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten.

13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt.

14. Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht.

Fachliche Grundsätze:

15. Fachbegriffe (s. 2.1.2, Inhaltliche und methodische Festlegungen – Ordnungs-

systeme) werden den Schülern alters- und situationsbedingt angemessen vermit-

telt. Sie sind an musikalische Fachinhalte gebunden und werden im Wesentli-

chen in ihren Kontexten anwendungsbezogen erarbeitet.

16. Fachmethoden (z. B. Musikanalyse) werden immer durch die inhaltlichen Kontex-

te motiviert und nur in ihnen angewendet (keine Musikanalyse um der Musikana-

lyse willen).

17. Die Fachinhalte und die darin thematisierte Musik sollen die musikkulturelle Viel-

falt widerspiegeln. Im Zentrum steht dabei zunächst die Musik der abendländi-

schen Musikkultur, wobei Bezüge zur außereuropäischen Musik im Sinne der in-

terkulturellen Erziehung hergestellt werden sollen.

18. Der Unterricht soll vernetzendes Denken fördern und deshalb phasenweise

handlungsorientiert, fächerübergreifend und ggf. auch projektartig angelegt sein.

19. Der Unterricht ist grundsätzlich an den Kompetenzen der Schülerinnen und

Schüler orientiert und knüpft an deren Vorkenntnissen, Interessen und Erfahrun-

gen an. Dies betrifft insbesondere vokale und instrumentale Fähigkeiten. Schüle-

rinnen und Schüler mit entsprechenden Kompetenzen sollen im Unterricht ein

adäquates Forum erhalten, ohne dass die anderen dadurch benachteiligt wer-

den.

20. Die Lerninhalte sind so (exemplarisch) zu wählen, dass die geforderten Kompe-

tenzen erworben und geübt werden können bzw. erworbene Kompetenzen an

neuen Lerninhalten erprobt werden können. In der Benutzung der Fachtermino-

logie ist auf schwerpunktartige und kontinuierliche Wiederholung zu achten.

21. In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe wird die in der Sekundarstu-

fe I systematisch eingeführte Fachterminologie in zunehmend komplexe Zusam-

menhänge eingebettet und erweitert. Dies bildet die Grundlage für die zielgerich-

tete Auseinandersetzung mit musikalischen Strukturen in der Qualifikationspha-

se.

71.7 Lehr- und Lernmittel

Folgende Lehr- und Lernmittel stehen zur Verfügung:

Fachspezifische Lernmittel: Instrumente

(s. Kap. 1.4: Unterrichtsbedingungen)

Liederbücher

• 333 Lieder zum Singen, Spielen und Tanzen für die Sekundarstufe an allge-

meinbildenden Schulen. Ausgabe Nord, hrsg. v. Hans Peter Banholzer, Harald

Hepfer u.a., Stuttgart u.a.: Klett, 1992.

• Unser Chorbuch für gleiche Stimmen, hg. von W. Gundlach und W. Raschke.

Stuttgart u.a.: Klett, 1996.

Taschen-Partituren/Klavierauszüge:

Grundsätzlich sind zahlreiche Taschenpartituren der gängigen sinfonischen

Werke in ausreichender Anzahl vorhanden. Gegebenenfalls müssen nach Vor-

gaben des Zentralabiturs weitere Partituren angeschafft werden.

Musik- und Fachbücher

• „Musik um uns“ für den Kursunterricht in den Klassen 12 und 13, hrsg. v. Bern-

hard Binkowski, Manfred Hug u.a., Stuttgart: Metzler, 1988.

• Bozzetti, Elmar: Das Jahrhundert der Widersprüche. Musik im 19. Jahrhundert.

(Kursmodelle Musik Sekundarstufe II, hrsg. v. Richard Jakoby und Ernst Klaus

Schneider), Frankfurt a. M.: Diesterweg, 1991.

• Bozzetti, Elmar: Einführung in musikalisches Verstehen und Gestalten. (Kursmo-

delle Musik Sekundarstufe II, hrsg. v. Richard Jakoby und Ernst Klaus Schnei-

der), Frankfurt a. M.: Diesterweg, 1988.

• Wißkirchen, Hubert: Arbeitsbuch für den Musikunterricht in der Oberstufe, Band

2: Struktur- und Formanalyse, Frankfurt a. M.: Diesterweg, 1992.

Musik-Software

Die u. a. Musik-Software ist bis auf Finale Allegro in allen PC-Räumen sowie auf

den Lehrerrechnern in den Musikräumen B206, B207 und B209 installiert.

• Finale Allegro 2005 (mit Schülerarbeitsplätzen installiert im PC-Raum D107) und

auf den PCs in den Musikräumen B206, B207 und B209

• Audacity

• MAGIX Music Maker, Schulversion

• MAGIX Midi Studio G6, Schulversion

• MuseScore 2

CDs/DVDs

• Grundsätzlich sind einige CDs der gängigen im Musikunterricht relevanten Wer-

ke sowie Dokumentationen zu Komponisten, zur Musikgeschichte etc. vorhan-

den. CDs und DVDs aus dem persönlichen Bestand der unterrichten Kolleginnen

und Kollegen werden nach Bedarf untereinander ausgetauscht.

82 Entscheidungen zum Unterricht der Einführungsphase (EF)

2.1 Hinweise zu den Unterrichtsvorhaben

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den An-

spruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies ent-

spricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans

bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln.

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der Kon-

kretisierungsebene.

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen

und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvor-

haben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen ei-

nen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen

Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern

und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzu-

stellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden an dieser Stelle nur die in-

haltlichen Schwerpunkte und einige exemplarische konkretisierten Kompetenzerwar-

tungen ausgewiesen, während die Gesamtheit der konkretisierten Kompetenzerwartun-

gen zu diesen inhaltlichen Schwerpunkten erst auf der Ebene konkretisierter Unter-

richtsvorhaben aufgelistet wird. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe

Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spiel-

raum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen (z. B. Konzert-

vorbereitung o. Ä.) bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z. B. die in

der Einführungsphase stattfindenden Methodentage) zu erhalten, wurden im Rahmen

dieses Hauscurriculums nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant.

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur

Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenüber-

tritten und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten

soll, besitzt die exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapi-

tel 2.1.2) Gestaltungsspielräume. Die konkretisierten Kompetenzerwartungen müssen

am Ende der Einführungsphase von allen Lehrkräften erreicht werden, die inhaltlichen

und methodischen Festlegungen in der mittleren Spalte sind für alle Unterrichtenden im

Wesentlichen verbindlich, die zur Erreichung der angestrebten Kompetenzen gewählten

Unterrichtsgegenstände (rechte Spalte) bieten hingegen einen Orientierungsrahmen

und haben empfehlenden Charakter.

Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisier-

ten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte

jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Um-

setzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehr-

plans Berücksichtigung finden.

92.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben in der EF

Einführungsphase

Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:

Thema: „Alles ist ewig im Innern verwandt“ (Cle- Thema: „Stimmen auf der Flucht“ – Entwicklungs-

mens Brentano) – Improvisation, Kanon- und Varia- stationen des Fugenprinzips im historisch-

tionsprinzip gesellschaftlichen Kontext

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler

• beschreiben und vergleichen subjektive Hör- • interpretieren musikalische Entwicklungen vor

eindrücke bezogen auf Ausdruck und Bedeu- dem Hintergrund historisch-gesellschaftlicher

tung von Musik, Bedingungen,

• analysieren musikalische Strukturen im Hin- • entwerfen und realisieren eigene klangliche

blick auf Ausdrucksabsichten und Ausdrucks- Gestaltungen aus einer historischen Perspekti-

gesten, ve,

• realisieren vokale und instrumentale Komposi- • beurteilen kriteriengeleitet Entwicklungen von

tionen und Improvisationen mit unterschiedli- Musik bezogen auf ihre historisch-

chen Ausdrucksabsichten, gesellschaftlichen Bedingungen.

• erläutern Zusammenhänge zwischen Aus-

drucksabsichten und musikalischen Strukturen.

Inhaltsfeld: IF1 (Bedeutungen von Musik) Inhaltsfeld: IF2 (Entwicklungen von Musik)

Inhaltliche Schwerpunkte: Inhaltliche Schwerpunkte:

• Zusammenhänge zwischen Ausdrucksabsich- • Zusammenhänge zwischen historisch-

ten und musikalischen Strukturen gesellschaftlichen Bedingungen und musikali-

• Ausdrucksgesten vor dem Hintergrund musika- schen Strukturen

lischer Konventionen • Klangvorstellungen im Zusammenhang mit Stil-

und Gattungsmerkmalen

Zeitbedarf: ca. 17 Std.

Zeitbedarf: ca. 17 Std.

Unterrichtsvorhaben III: Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Musik und Inszenierung – Die Funktionali- Thema: Schülerorientiertes, in Absprache mit dem

tät von Musik in darstellendem Kontext (Musikthea- Kurs gewähltes Projekt / Unterrichtsvorhaben

ter, Spielfilm)

Zeitbedarf: ca. 17 Std.

Kompetenzen:

• analysieren musikalische Strukturen hinsicht-

lich musikalischer Stereotype und Klischees

unter Berücksichtigung von Wirkungsabsich-

ten,

• realisieren und präsentieren klangliche Gestal-

tungen bezogen auf einen funktionalen Kon-

text,

• erläutern Zusammenhänge zwischen Wir-

kungsabsichten und musikalischen Strukturen

in funktionsgebundener Musik.

Inhaltsfeld: IF3 (Verwendungen von Musik)

Inhaltliche Schwerpunkte:

• Zusammenhänge zwischen Wirkungsabsichten

und musikalischen Strukturen Summe Einführungsphase:

• Bedingungen musikalischer Wahrnehmung im

Zusammenhang musikalischer Stereotypen 68 Stunden (à 60 Minuten)

und Klischees

Zeitbedarf: ca. 17 Std.

102.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase (EF)

GK EF 1.Q. Thema: „Alles ist ewig im Innern verwandt“ (C. Brentano) –

Improvisation, Kanon- und Variationsprinzip

17 Std.

Inhaltliche Schwerpunkte:

Bedeutungen von • Zusammenhänge zwischen Ausdrucksabsichten und musikali-

Musik schen Strukturen

• Ausdrucksgesten vor dem Hintergrund musikalischer Konven-

tionen

Konkretisierte Kompe- Inhaltliche und methodische Festlegungen Individuelle Ge-

tenzerwartungen staltungsspiel-

räume

Fachliche Inhalte Mögliche Unter-

• Vokale Erarbeitung von Kanons richtsgegenstän-

de

• Ostinate Begleitmodelle / harmonische Beglei-

Rezeption tung mit einfachen Instrumenten

Die Schülerinnen und Schü- • Homophone und polyphone Satztechniken • Einfache Ge-

ler sellschaftska-

• Analyse von Kanon- und Variationsprinzipien in nons

• beschreiben und verglei- Musik verschiedener Stile und Epochen hin-

sichtlich ihres Ausdrucksgehaltes • Jazzkanon (Uli

chen subjektive Hörein- Führe)

drücke bezogen auf • Eigene Improvisation mit einem gegebenen

Ausdruck und Bedeu- Tonvorrat, z. B. über das Blues-Schema • Mozart: „O du

tung von Musik, eselhafter Mar-

• Von der Melodievariation zur Improvisation tin“

• formulieren Deutungs- über ein Harmoniegerüst im Jazz

ansätze und Hypothesen • Pachelbel, Ka-

• Die Ästhetik der Variation non in D

bezogen auf Ausdrucks-

absichten und Aus- • Beethoven,

drucksgesten von Musik, Quartett aus

• analysieren musikalische Ordnungssysteme musikalischer Parameter, “Fidelio”

Strukturen im Hinblick Formaspekte und Notationsformen • Melchior

auf Ausdrucksabsichten • Rhythmik: metrische Rhythmen mit Takt- Franck, Da

und Ausdrucksgesten, bindungen, Taktarten, binäre und ternäre pacem

• interpretieren Analy- Rhythmik • Chorusprinzip

seergebnisse vor dem • Melodik: Dur- und Mollskala, Bluestonleiter, im Jazz, z. B.

Hintergrund von Aus- Möglichkeiten der Melodiegestaltung durch Armstrong, Su-

drucksabsichten und Dreiklangsmelodik, Tonrepetionen, skali- gar Foot Stomp

Ausdrucksgesten sche Bewegungen mit Durchgangsnoten, • Improvisationen

Wechselnoten, Vorhalten über ein Har-

• Harmonik: Kadenz-Harmonik mit Grundbe- monieschema

griffen T, S, D und Parallelen; Dreiklangs- • Komposition

Umkehrungen, D7 von Melodie-

Produktion • Wechselwirkung zwischen Melodik und stimmen mit ei-

Harmonik besonders im Kanon nem Notations-

Die Schülerinnen und Schü- programm zu

ler • Dynamik / Artikulation: staccato-legato, Ak-

einem Ostinato

zente, ritardando

• entwickeln Gestaltungs- • Händel, Cha-

ideen bezogen auf Aus- conne G-Dur

drucksabsichten und Formaspekte oder

Ausdrucksgesten, • Formprinzipien Wiederholung, Variante, Passacaglia g-

• erfinden einfache musi- Kontrast; musikalische Steigerung Moll

kalische Strukturen unter • Thema • Mozart, Variati-

Berücksichtigung musi- onen über „Ah,

11kalischer Konventionen, Notationsformen vous dirai-je,

• realisieren vokale und Maman“

• Standard-Notation der Tonhöhen und Ton-

instrumentale Komposi- dauern, Harmonik-Symbole, grafische No- • Sekundärtexte,

tionen und Improvisatio- tationsformen z. B. Martin

nen mit unterschiedli- Wehnert, Musik

chen Ausdrucksabsich- als Mitteilung,

ten, Leipzig 1983

• realisieren und präsen- Fachmethodische Arbeitsformen (Auszug)

tieren eigene klangliche • Hör-Analysen musikalischer Strukturen hin-

Gestaltungen mit unter- sichtlich Form und Ausdruck

schiedlichen Ausdrucks- • Sachkundige Reflexion eigener Gestaltungen

absichten

• Einordnung und Beurteilung behandelter Stü-

cke hinsichtlich zugrundeliegender ästhetischer

Konzepte

• Methoden der Erarbeitung wissenschaftlicher

Texte

Reflexion

• Kreative Gestaltungsmethoden in Arbeitsgrup-

Die Schülerinnen und Schü- pen

ler

• Improvisations-Konzepte aus dem Bereich von

• erläutern Zusammen- Blues oder Jazz realisieren und präsentieren

hänge zwischen Aus- • Feedbackformen im Rahmen von Präsentatio-

drucksabsichten und nen

musikalischen Struktu-

• Bewertungsmöglichkeiten kreativer Gestal-

ren,

tungsergebnisse

• beurteilen kriteriengelei-

tet Gestaltungsergebnis-

se hinsichtlich der Um-

setzung von Ausdrucks- Feedback / Leistungsbewertung

absichten, • Bewertung eines schriftlich angefertigten Kom-

• beurteilen kriteriengelei- mentars zu einer musikalischen Gestaltung

tet Deutungen von Zu- • Schriftliche Übung

sammenhängen zwi-

schen Ausdrucksabsich-

ten und musikalischen

Strukturen.

12GK EF 2.Q. Thema: „Stimmen auf der Flucht“ – Entwicklungsstationen des

Fugenprinzips im historisch-gesellschaftlichen Kontext

17 Std.

Inhaltliche Schwerpunkte:

Entwicklungen von • Zusammenhänge zwischen historisch-gesellschaftlichen

Musik Bedingungen und musikalischen Strukturen

• Klangvorstellungen mit Stil- und Gattungsmerkmalen

Konkretisierte Kompe- Inhaltliche und methodische Festle- Individuelle Ge-

tenzerwartungen gungen staltungsspiel-

räume

Fachliche Inhalte Mögliche Unter-

• Methodik der Fugenanalyse und Begriff- richtsgegenstände

lichkeit (Dux, Comes, Kontra- • J.S. Bach, Fugen

Rezeption punkt/Kontrasubjekt, reale/tonale Beant- aus dem „Wohl-

wortung, Exposition, Durchführung, Zwi- temperierten

Die Schülerinnen und Schüler schenspiel, Scheineinsatz, Coda) Klavier“, z. B.:

• Kontrapunktische Verarbeitungstechniken f-Moll, c-Moll (WK

• analysieren musikalische II), B-Dur, g-Moll,

(Augmentation, Diminution, Engführung,

Strukturen bezogen auf his- c-Moll (WK I)

Umkehrung, Krebs etc., Orgelpunkt)

torisch-gesellschaftliche

Bedingungen, • Vergleich verschiedener Einspielungen

(historisierend vs. romantisierend, Cemba- • Mozart, Kyrie-

• benennen Stil- und Gat- Fuge aus dem

lo, Konzertflügel)

tungsmerkmale von Musik Requiem KV 626

unter Anwendung der Fach- • Exemplarische Entwicklungsstationen des

Fugenprinzips vom Barock bis zur Moderne • Bartók, Musik für

sprache,

Saiteninstrumen-

• interpretieren musikalische • Ausgewählte Fugentypen, z. B. Spiegelfu- te, Schlagzeug

Entwicklungen vor dem Hin- ge, Doppelfuge, Fächerfuge, Permutations- und Celesta,

tergrund historisch- fuge, Sprechfuge 2. Satz

gesellschaftlicher Bedin- • Realisierung eigener Gestaltungen, z. B. • Paul Hindemith,

gungen. einer Fugenexposition, Komposition einer Fuge(n) aus „Lu-

Sprechfuge oder Umsetzung in eine Bewe- dus tonalis“ oder

gungschoreographie Grete von Zieritz,

„Präludium und

Fuge“

Produktion Ordnungssysteme musikalischer Parame- • Ernst Toch, Fuge

ter, Formaspekte und Notationsformen aus der Geogra-

Die Schülerinnen und Schüler Ordnungssysteme phie

• Rhythmik: Akzente, Komplementäre • Jürgen Klenk,

• entwerfen und realisieren

Rhythmik Backfuge

eigene klangliche Gestal-

tungen aus einer histori- • Melodik: Motiv und Motiv- • Leonard Bern-

schen Perspektive, Verarbeitungen stein, „Cool“

(West Side Sto-

• realisieren vokale und in- • Harmonik: reale / tonale Beantwor- ry)

strumentale Kompositionen tung, T-D-Folge

und Improvisationen unter • evtl. eine Jazzfu-

• Dynamik / Artikulation: graduelle und ge

Berücksichtigung von

fließende Abstufungen/Übergänge,

Klangvorstellungen in histo-

Terrassen-Dynamik; staccato-legato

rischer Perspektive. Weitere Aspekte

Formaspekte • Philosophie der

Fuge, z. B. Tex-

• Fugenprinzip (s. o.), besondere Fu- te von Rudolf

genformen Stephan, Chris-

tian Möllers etc.

Reflexion

13Notationsformen

Die Schülerinnen und Schüler

• Klaviernotation, einfache Partitur, gra-

• ordnen Informationen über fische Notation, Standard-Notation der

Musik in einen historisch- Tonhöhen und Tondauern

gesellschaftlichen Kontext

ein, Fachmethodische Arbeitsformen

• erläutern Zusammenhänge • Formanalyse – beispielhaft sowohl als Hör-,

zwischen musikalischen wie auch Notentextanalyse

Entwicklungen und deren

• Analyse von Motivverarbeitungen in einer

historisch-gesellschaftlichen

Komposition durch visuelle Kennzeichnun-

Bedingungen,

gen im Notentext

• erläutern Gestaltungser-

• Recherche von Informationen

gebnisse bezogen auf ihre

historische Perspektive, • Methoden der Erarbeitung wissenschaftli-

cher Texte

• beurteilen kriteriengeleitet

Entwicklungen von Musik

bezogen auf ihre historisch- Fachübergreifende Kooperationen

gesellschaftlichen Bedin- • ggf. mit dem Fach Deutsch: Sprechfuge

gungen.

Feedback / Leistungsbewertung

• Bewertung von individuell angefertigten

Notentext-Analysen

• Komposition und Realisation einer Sprech-

fuge (Gruppenarbeit)

• Präsentation von Gestaltungsergebnissen

• Referate bzgl. historischer Recherchen

14GK EF 3.Q. Thema: Musik und Inszenierung – Die Funktionalität von Musik in

darstellendem Kontext (Musiktheater, Spielfilm)

17 Std.

Inhaltliche Schwerpunkte:

Verwendun- • Zusammenhänge zwischen Wirkungsabsichten und musikalischen

gen von Mu- Strukturen

sik • Bedingungen musikalischer Wahrnehmung im Zusammenhang musi-

kalischer Stereotype und Klischees

Konkretisierte Inhaltliche und methodische Festlegungen Individuelle Gestal-

Kompetenzerwar- tungsspielräume

tungen

Unterrichtsgegenstände Unterrichtsgegen-

• ggf. Musiktheater-Inszenierung des aktuellen stände

Spielplans • Musiktheaterin-

Rezeption szenierung, ggf.

des aktuellen

Fachliche Inhalte

Die Schülerinnen und Spielplans

Schüler Personenkonstellation und Handlungsentwicklung:

• ODER:

• Figurencharakterisierung durch Musik Bernstein, West

• beschreiben und

vergleichen subjek- • Beziehung und Beziehungslosigkeit im Duett Side Story

tive Höreindrücke • Handlungsentwicklung in der Ensembleszene • Opernaus-

bezogen auf Wir- schnitte weite-

kungen von Musik, rer Epochen im

Wirkungsabsichten: Vergleich

• analysieren musika-

• Inszenierung als Interpretation von Musik • Vergleich

lische Strukturen

hinsichtlich musika- • Bühnenbild und Regiekonzept Opern- / Musi-

lischer Stereotype • Widerspiegelung gesellschaftlicher und politi- calszene

und Klischees unter scher Zustände • Geeignete

Berücksichtigung Spielfilme

von Wirkungsab-

sichten, Stil- und Gattungsmerkmale:

• Stimmideale und Besetzung Weitere Aspekte

• interpretieren Ana-

lyseergebnisse be- • Beziehungen zwischen Gesang und Instru- • Zusammenar-

zogen auf funkti- mentalmusik beit mit dem

onsgebundene An- städt. Theater:

• Klangfarben und Instrumentenkonnotationen Führung durch

forderungen und

Wirkungsabsichten. den Bühnenbe-

reich, Interviews

Ordnungssysteme musikalischer Parameter, For-

maspekte und Notationsformen

Ordnungssysteme:

Produktion • Rhythmische und melodische Musterbildung

• Verhältnis von Metrum, Rhythmus und Takt

Die Schülerinnen und • Dynamik: Abstufungen/Übergänge, dynami-

Schüler sche Extreme

• entwickeln Gestal- • instrumentale und vokale Klangfarben

tungsideen in einem

funktionalen Kon-

Formaspekte:

text unter Berück-

sichtigung musikali- • Wiederholung, Abwandlung, Kontrast, Takt-

scher Stereotype gruppenordnung

und Klischees,

15• erfinden einfache Notationsformen:

musikalische Struk- • Klavierauszug, Partitur

turen im Hinblick

auf Wirkungsab-

sichten, fachmethodische Arbeitsformen

• realisieren und prä- • Hör- und Notentextanalysen der melodisch-

sentieren klangliche rhythmischen und motivischen Gestaltung

Gestaltungen bezo- • Formen der szenischen Interpretation, z.B.

gen auf einen funk- Standbild, Pantomime, Playbackspiel, freies

tionalen Kontext. szenisches Spiel

• Textumformung und -produktion: Monolog, Di-

alog

• Texterschließung: Zeitungskritik, historische

Rezensionen, Programmheft

• Musizieren von Melodien und leichten Begleit-

Reflexion formeln

Die Schülerinnen und • Hintergrundrecherchen zur Entstehungsge-

Schüler schichte und zur Rezeption

• erläutern Zusam-

menhänge zwi- Fachübergreifende Kooperationen

schen Wirkungsab- • Mit dem Fach Deutsch: Elemente des Dramas

sichten und musika- und der dramatischen Dichtung

lischen Strukturen • ggf. mit dem Fach Englisch: Filmanalyse

in funktionsgebun-

dener Musik,

Feedback / Leistungsbewertung

• erläutern Gestal-

tungsergebnisse • Szenische Präsentationen, z.B. zur Personen-

hinsichtlich ihrer konstellation

funktionalen Wirk- • Notentext-Analysen ausformuliert und anhand

samkeit, grafischer Markierung

• beurteilen kriterien- • Textproduktion: Verfassen einer eigenen Zei-

geleitet Ergebnisse tungskritik

gestalterischer Pro-

zesse bezogen auf

Wirkungsabsichten.

GK EF 4.Q. Thema: Schülerorientiertes, in Absprache mit dem Kurs gewähltes

Projekt / Unterrichtsvorhaben

17 Std.

162.2 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans

Musik hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen

Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrück-

meldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderun-

gen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglie-

der dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere Instrumente

der Leistungsüberprüfung zum Einsatz (vgl. 2.1.2 und 2.3.3).

Zusätzlich zu den Vorgaben im Kapitel 3 des Kernlehrplans Musik verständigt sich die

Fachkonferenz Musik auf folgende Grundsätze und Absprachen zur Leistungsbewer-

tung und Leistungsrückmeldung:

• Die Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung berücksichtigt die Bereiche

o Prozessbewertung, z. B. schriftlicher Prozessbericht, Projektskizze, Be-

obachtung des Lern- und Arbeitsverhaltens

o Präsentationsbewertung, z. B. Bewertung von Referaten oder Gruppen-

präsentationen am Ende einer Projektphase, Rollenspiele, Präsentation

einer Gestaltungsaufgabe

o Produktbewertung, z. B. Verschriftlichung eines Referates, Dokumentation

einer Gestaltungsaufgabe, Lernplakat, Videofilm, Dokumentationsmappe.

• Der/die Lehrer/in trägt dafür Sorge, dass die unten aufgelisteten Kompetenzen in

den drei Bereichen Rezeption, Produktion und Reflexion im Unterricht zur An-

wendung kommen und individuell überprüfbar sind.

• Für die Schülerinnen und Schüler soll im Unterricht jeweils eine deutliche Unter-

scheidung von Lern- und Leistungssituation gemacht werden. Dies gilt insbeson-

dere im Prozess von Gestaltungsverfahren.

• Pro Halbjahr werden max. 2 Schriftliche Übungen (in der Einführungsphase min-

destens eine) zur Überprüfung des Verständnisses und der Anwendungsfähig-

keit der in einem Unterrichtsvorhaben behandelten musikalischen Parameter und

Fachbegriffe durchgeführt.

• Schülerinnen und Schüler mit besonderen vokalen und instrumentalen Fähigkei-

ten, die im außerschulischen Gesangs- oder Instrumentalunterricht erworben

wurden, sollen diese in musikalischen Gestaltungen einbringen können. Diese

dürfen aber nicht zur Bewertung herangezogen werden.

2.2.1 Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Bereich „Klausuren“

• In beiden Halbjahren der Einführungsphase wird nach Absprache der Fachkonfe-

renz je eine Klausur (Dauer: 90 Minuten) geschrieben.

• Die Bewertung und Leistungsrückmeldung von Klausuren erfolgt auf der Grund-

lage eines Kriterienkatalogs (Punktesystem).

• Die Bewertung der Klausuren bezieht sich auf die inhaltliche Leistung und auf die

Darstellungsleistung. Die Leistungsrückmeldung gibt darüber hinaus perspektivi-

sche Hinweise für die individuelle Leistungsentwicklung.

172.2.2 Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Bereich der „sonstigen

Mitarbeit“

• Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ gehören alle im Zusammenhang

mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistun-

gen (vgl. APO-GOSt (2.11.2012), §15 (1)

• Verbindliche Festlegungen zur Leistungsmessung und Leistungsrückmeldung

sind in den konkretisierten Unterrichtsvorhaben aufgeführt.

Die Leistungsbewertung und Leistungsmessung orientiert sich grundsätzlich an

den folgenden im Kernlehrplan aufgeführten Überprüfungsformen:

Überprüfungsform Kurzbeschreibung

Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Rezeption

Subjektive Höreindrücke be- Subjektive Wahrnehmungen und Assoziationen

schreiben werden als Ausgangspunkt für die weitere fach-

liche Auseinandersetzung artikuliert.

Deutungsansätze und Hypo- Auf der Grundlage von Höreindrücken, Erfah-

thesen formulieren rungen, ersten Einschätzungen und Hinter-

grundwissen werden vermutete Lösungen und

erste Deutungen thesenartig formuliert.

Musikalische Strukturen ana- Musikalische Strukturen werden unter einer lei-

lysieren tenden Fragestellung in einem inhaltlichen Kon-

text als Hör- und Notentextanalyse untersucht.

Die Fragestellungen beziehen sich z.B. auf

• innermusikalische Phänomene,

• Musik in Verbindung mit anderen Medien,

• Musik unter Einbezug anderer Medien.

Analyseergebnisse darstellen Untersuchungsergebnisse werden mit visuellen

und sprachlichen Mitteln anschaulich dargestellt.

Musik interpretieren Vor dem Hintergrund subjektiver Höreindrücke

sowie im Hinblick auf Deutungsansätze und Hy-

pothesen werden Analyseergebnisse gedeutet.

Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Produktion

Gestaltungskonzepte entwi- Eine Gestaltung wird vor dem Hintergrund einer

ckeln Gestaltungsabsicht im Rahmen des themati-

schen Kontextes in ihren Grundzügen entwor-

fen, z.B. als Komposition, Bearbeitung, Stilkopie

oder Vertonung.

Musikalische Strukturen er- Materiale und formale Strukturierungsmöglich-

finden keiten werden z.B. bezogen auf ein Gestal-

tungskonzept erprobt und als Kompositionsplan

erarbeitet. Dieser kann sowohl auf grafische als

auch auf traditionelle Notationsformen zurück-

greifen.

Musik realisieren und präsen- Eigene Gestaltungen und Improvisationen sowie

tieren vokale und instrumentale Kompositionen wer-

den mit dem verfügbaren Instrumentarium ent-

weder aufgeführt oder aufgezeichnet.

Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Reflexion

18Informationen und Befunde Informationen über Musik, analytische Befunde

einordnen sowie Interpretations- und Gestaltungsergebnis-

se werden in übergeordneten Zusammenhän-

gen dargestellt.

Kompositorische Entschei- Zusammenhänge zwischen Intentionen und

dungen erläutern kompositorischen Entscheidungen im Rahmen

des inhaltlichen Kontextes werden argumentativ

begründet.

Musikbezogene Problemstel- Unterschiedliche Positionen zu einer musikbe-

lungen erörtern zogenen Problemstellung werden einander ge-

genübergestellt und in einer Schlussfolgerung

beurteilt.

Musikalische Gestaltungen Ergebnisse von musikalischen oder musikbezo-

und Interpretationen beurtei- genen Gestaltungen sowie musikalische Inter-

len pretationen werden begründet unter Einbezug

von Kriterien, die sich aus dem thematischen

Kontext ergeben, beurteilt.

2.2.3 Diagnose – Beispiele für Kompetenzraster

Die Bewertung im Rahmen der verbindlichen Unterrichtsvorhaben kann sich u.a. an

dem exemplarisch angehängten, von der Lehrkraft individuell anzupassenden Bewer-

tungsbogen orientieren. Dieser kann zur individuellen Kontrolle der erreichten Kompe-

tenzen im Unterricht eingesetzt werden und dient der Transparenz der zu erlernenden

Kompetenzen, der Selbstevaluation der Schülerinnen und Schüler und als Kriterium für

den/die Lehrer/in.

19Kompetenzraster MU EF … . Quartal von: _______________________________ Lernbereich: Bedeutungen von Musik UV: …………………………………………………………………………………………… Hier finden Sie Aussagen zur Selbstbewertung. Kompetenzbereich: Rezeption Ich kann den Aufbau einer musikalischen Struktur hinsichtlich ihrer Form und den Details ihrer wichtigsten Parameter hörend und im Notentext mitlesend erfassen. Ich kann eine musikalische Struktur mit visuellen-grafischen Mitteln darstellen und mit Fachausdrücken angemessen beschreiben. Ich kann den Gestus einer Musik subjektiv erfassen und mit angemessener Sprache verständlich formulieren. Ich kann mich mit anderen unter Nutzung geeigneter Methoden auf eine intersubjek- tive Deutung verständigen Kompetenzbereich: Produktion Ich kann die Struktur eines Musikstückes mit visuell-grafischen Zeichen sinnvoll und ästhetisch ansprechend veranschaulichen. Ich kann meine Deutung einer musikalischen Struktur in einem anderen Medium angemessen und verständlich darstellen. Ich kann eine gegebene musikalische Struktur unter einer interpretierenden Zielset- zung sinnvoll musikalisch-gestalterisch bearbeiten. Kompetenzbereich: Reflexion Ich kann subjektive und intersubjektive Deutungen von Musik auf die musikalischen Strukturen beziehen und fachlich angemessen erläutern. Ich kann historische und biografische Hintergrundinformationen sinnvoll in die Deu- tung von Musik einbeziehen. Ich kann interpretierende Gestaltungsergebnisse an Hand von Kriterien kritisch be- urteilen. Ich kann eigene Interpretationen von Musik mit Hilfe von Ergebnissen analytischer Auseinandersetzungen erläutern. Musikalisch-ästhetische und soziale Kompetenzen Ich kann mich auf Musik unterschiedlicher Epochen und Stile vorurteilsfrei einlas- sen. Ich kann meine Ergebnisse vor anderen selbstsicher präsentieren. Ich kann bei musikbezogenen Aufgaben konzentriert vorgehen, schnell Ideen entwi- ckeln und zielgerichtet zu Lösungen kommen. Ich kann in Partner- und Gruppenarbeiten sinnvoll mit anderen kooperieren, indem ich mich auf die Ideen anderer einlasse und meine eigenen Vorstellungen ange- messen einbringe. 20

Kompetenzraster MU EF … . Quartal von: _______________________________

Lernbereich: Entwicklungen von Musik

UV: ……………………………………………………………………………………………

Hier finden Sie Aussagen zur Selbstbewertung.

Kompetenzbereich: Rezeption

Ich kann stilistische und gattungsspezifische Merkmale der im Unterricht behandel-

ten Musik erkennen und fachlich präzise benennen.

Ich kenne Methoden zur Analyse musikalischer Stilistik im zeitgeschichtlichen Kon-

text und kann sie beispielhaft anwenden.

Ich kann Ergebnisse musikalischer Analyse bezüglich musikalischer Stilistik im zeit-

geschichtlichen Zusammenhang mit angemessener Fachsprache deuten.

Kompetenzbereich: Produktion

Ich kann Gestaltungsideen im Zusammenhang mit bestimmten historischen Kompo-

sitionstechniken entwickeln und formulieren.

Ich kann einfache musikalische Strukturen erfinden in gezielter Anwendung be-

stimmter historischer Kompositionstechniken.

Ich kann meine kompositorischen Ideen im Zusammenhang bestimmter historischer

Kompositionstechniken realisieren und präsentieren.

Kompetenzbereich: Reflexion

Ich kenne die wichtigsten historisch-gesellschaftlichen Hintergründe der im Unter-

richt behandelten Musik und kann sie im mündlichen Vortrag darlegen.

Ich kann erläutern, wie stilistische und gattungsspezifische Merkmale einer be-

stimmten Musik im Zusammenhang stehen zu den gesellschaftlich-historischen

Bedingungen ihrer Entstehungszeit.

Ich kann die historischen Hintergründe meiner musikalischen Mittel im Rahmen

einer Gestaltung erläutern.

Ich kann an Hand von im Unterricht entwickelten Kriterien beurteilen, inwieweit stilis-

tische und gattungsspezifische Bezüge einer musikalische Gestaltung im Blick auf

den historisch-gesellschaftlichen Entstehungskontext angemessen sind.

Musikalisch-ästhetische Kompetenzen

Ich kann mich auf ungewohnte Musik vorurteilsfrei einlassen.

Ich kann Neugier entwickeln bezüglich der Entstehungskontexte einer mir eher un-

bekannten Musik.

Ich kann mich bei Gestaltungsaufgaben eng an den historischen oder formalen Vor-

bildern orientieren.

213 Entscheidungen zum Unterricht der Qualifikationsphase (Q1/2)

3.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase

Q1

Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Der Wandel von der höfischen zur bürger- Thema: Von der Gebrauchsmusik zur Kunstmusik:

lichen Musikkultur – Von der Suite zur Sinfonie Stilisierung, Verfremdung, Parodie

Inhaltsfeld: IF2 (Entwicklungen von Musik) Inhaltsfeld: IF 2/3 (Bedeutungen von Musik / Ver-

wendungen von Musik)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Inhaltliche Schwerpunkte:

Gattungsspezifische Merkmale im historisch- • Ästhetische Konzeptionen von Musik

gesellschaftlichem Kontext • Wahrnehmungssteuerung durch Musik

Zeitbedarf: ca. 10 Std.

Zeitbedarf: ca. 24 Std.

Unterrichtsvorhaben III: Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: Tod und Trauer in der Musik Thema: Künstlerische Auseinandersetzung mit der

gesellschaftlich-politischen Realität – Lieder von

Schubert, Kurt Weill, politische Rockmusik

(Abiturvorgabe)

Inhaltsfeld: IF 3 (Verwendungen von Musik)

Inhaltsfeld: IF2 (Bedeutungen von Musik)

Inhaltlicher Schwerpunkt:

Inhaltlicher Schwerpunkt: Funktionen von Musik in außermusikalischen Kon-

Sprachcharakter von Musik texten

Zeitbedarf: ca. 17 Std. Zeitbedarf: ca. 17 Std.

Q2

Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:

Thema: Auf der Suche nach neuen Ausdrucks- Thema: „Programmmusik“ und die Idee der „abso-

möglichkeiten: Neue Musik im Spannungsfeld von luten Musik“: Eine Debatte des 19. Jahrhunderts

Determination und Zufall (Abiturvorgabe) (Abiturvorgabe)

Inhaltsfeld: IF1 (Bedeutungen von Musik) Inhaltsfeld: IF2 (Entwicklungen von Musik)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Inhaltlicher Schwerpunkt:

Ästhetische Konzeptionen von Musik Paradigmenwechsel im Umgang mit Musik

Zeitbedarf: ca. 17 Std. Zeitbedarf: ca. 17 Std.

Unterrichtsvorhaben III:

22Thema: kursinterne Themenwahl

Inhaltsfeld: IF1 (Bedeutungen von Musik), IF2 (Entwicklungen von Musik), IF3 (Ver-

wendungen von Musik)

Inhaltliche Schwerpunkte: nach gemeinsamer Planung mit der Lerngruppe

Zeitbedarf: ca. 17 Std.

233.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase (Q1)

GK Q1: 1. Q. Thema: Der Wandel von der höfischen zur bürgerlichen

Musikkultur – Von der Suite zur Sinfonie (Abiturvorgabe)

24 Std.

Inhaltliche Schwerpunkte:

• Paradigmenwechsel im Umgang mit Musik

Entwicklungen von

• Gattungsspezifische Merkmale im historisch-

Musik

gesellschaftlichen Kontext

Konkretisierte Kompe- Inhaltliche und methodische Individuelle Gestal-

tenzerwartungen Festlegungen tungsspielräume

Fachliche Inhalte Mögliche Unterrichts-

• Geschichte und Gattungsmerkmale gegenstände

der Suite

• eine Klaviersuite von

• Ästhetik des Barock

Rezeption Bach oder Händel

• Tanzformen der höfischen Musik (in Auszügen)

• Musik als Ausdruck höfischer Reprä-

Die Schülerinnen und Schüler sentation • Händel: Feuer-

• Sozialer Status des Musikers in der werksmusik

• analysieren musikalische

feudalen Gesellschaft • Bachs Widmung der

Strukturen im Hinblick auf

• Stilwandel im 18. Jh.: gelehrter – ga- Brandenburgischen

Paradigmenwechsel,

lanter – empfindsamer Stil Konzerte

• benennen stil- und gat- • Ästhetik der Klassik • Bach: Brandenburg.

tungsspezifische Merkmale

• Ästhetik der Sonatenhauptsatzform Konzert Nr. 2, 1.

von Musik im Hinblick auf

in Sinfonie und Sonate Satz; Orchestersuite

den historisch-

• Von der Handwerkerkunst zur Künst- h-Moll oder D-Dur

gesellschaftlichen Kontext

lerkunst / Originalitätsprinzip • Mozart, Sinfonie A-

unter Anwendung der

Fachsprache, • Entwicklung des bürgerlichen Dur KV 201 (1. Satz)

Konzertwesens, ökonomische und (oder ein anderer

• interpretieren Paradigmen- politische Aspekte „regelgerechter“ So-

wechsel musikalischer Ent- • Komposition für ein bürgerliches natensatz)

wicklungen vor dem Hinter- Publikum

grund gesellschaftlich- • evtl. eine der späten

• Biografien Mozart, Haydns,

politischer und biografischer Mozart-Sinfonien

Beethovens

Kenntnisse. (KV 550, 551)

Ordnungssysteme musikalischer Para- • Beethoven: Sinfonie

meter, Formaspekte und Notationsfor- Nr. 3 op. 55 (Eroica),

men 1. Satz

• Solo-Tutti-Wechsel

• rhythmische Proportionen Weitere Aspekte

Produktion • Tanzformen und typische melodisch-

• Texte zum Stilwan-

rhythmische Muster

del vom Barock über

Die Schülerinnen und Schüler • Tonalität, Modulation, harmonische den galanten Stil hin

Hauptfunktionen zur Klassik, aus:

• entwickeln Gestaltungskon-

• Motiv, Phrase, Thema Wißkirchen, Arbeits-

zepte unter Berücksichti-

gung einfacher gattungs- • Periode – Satz buch für den Musik-

spezifischer Merkmale im • motivische Arbeit unterricht in der

historischen Kontext, • Kontrapunkt Oberstufe, Bd. 2.

• Suite

• erfinden musikalische Struk- • Peter Schleuning:

• Homophonie, Polyphonie Das 18. Jahrhundert

turen im Hinblick auf einen

• Dynamik – Der Bürger erhebt

historischen Kontext,

• Sonatenhauptsatzform sich. Reinbek: Ro-

• realisieren und präsentieren • Sinfonieorchester wohlt, 1989.

24eigene klangliche Gestal- • Homophonie, Polyphonie Lernmittel / Material-

tungen sowie vokale und in- • Klavierauszug hinweise / Literatur

strumentale Kompositionen • Aufbau einer Klavier- und Orchester-

und Improvisationen im • Norbert Elias, Mo-

partitur zart

Hinblick auf den histori-

schen Kontext. Fachmethodische Arbeitsformen • Geck/Schleuning:

• Formanalyse – beispielhaft sowohl Der Bürger erhebt

als Hör-, wie auch Notentextanalyse sich. Reinbek, 1989.

• Analyse von Motivverarbeitungen in • Wißkirchen, Arbeits-

einer Komposition durch visuelle buch für den Musik-

Kennzeichnungen im Notentext unterricht in der

• Recherche von Informationen Oberstufe, Bd. 2

Reflexion • Methoden der Erschließung musik- • Ernst Klaus Schnei-

wissenschaftlicher Texte der, Klassik? Klas-

Die Schülerinnen und Schüler • Gestaltungsaufgaben (z.B.: Weiter- sik! Klassische Mu-

führung eines Themenkopfes) sik im Unterricht

• ordnen Informationen über

• Instrumentales Musizieren • Musikbuch 2, Kapitel

Musik und analytische Be-

• Ggf. Tanzen (Menuett), Standbilder, 2.2, 4.2, 6.2

funde in einen gesellschaft-

freie Bewegung zur Musik o. Ä. als

lich-politischen oder biogra-

Methode der Erschließung von Aus- • Wisskirchen-online:

fischen Kontext ein, zentralbitur14a.pdf

druck und Form

• erläutern Paradigmenwech-

sel im Umgang mit Musik Feedback / Leistungsbewertung

bezogen auf deren gesell- • Bewertung von individuell angefertig-

schaftlich-politische Bedin- ten Notentext-Analysen

gungen, • Bewertung einer Gestaltungsaufgabe

• erläutern Gestaltungser- (z.B.: Weiterführung eines Themen-

gebnisse bezogen auf ihren kopfes) nach zuvor festgelegten Kri-

historischen Kontext, terien

• beurteilen kriteriengeleitet • Präsentation von Gestaltungsergeb-

Ergebnisse interpretatori- nissen

scher und gestalterischer • Referate bzgl. historischer Recher-

Prozesse im historischen chen

Kontext.

GK Q1: 2.Q. Thema: Von der Gebrauchsmusik zur Kunstmusik: Stilisierung,

Verfremdung, Parodie

10 Std.

Inhaltliche Schwerpunkte:

• Ästhetische Konzeptionen von Musik

Bedeutungen / Verwendungen • Wahrnehmungssteuerung durch Musik

von Musik

Konkretisierte Kompetenzerwar- Inhaltliche und methodische Individuelle Gestal-

tungen Festlegungen tungsspielräume

Fachliche Inhalte Mögliche Unterrichts-

• das Menuett als barocker Tanz, in gegenstände

25Sie können auch lesen