ZUKUNFTSIMPULS Nachhaltige Wertschöpfung in der Mikroelektronik in Sachsen - Industrie

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

ZukunftsImpuls 2

Inhaltsverzeichnis

Einleitung ..................................................................................................................................... 5

1 Mikroelektronik – Problem oder Lösung für Nachhaltigkeit? .......................................... 8

2 Nachhaltigkeit in der Mikroelektronik .............................................................................. 11

2.1 Status Quo der zirkulären Wertschöpfung ................................................................. 11

2.2 Nachhaltigkeit als Unternehmensziel in der Mikroelektronik ..................................... 14

3 Sächsische Innovationen in der Mikroelektronik als Impulsgeber für nachhaltige

Wertschöpfung ................................................................................................................... 18

4 Zusammenfassung und Ausblick ..................................................................................... 21

Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 24

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 3

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dimensionen der Nachhaltigkeit und ihre Verknüpfung untereinander 6

Abbildung 2: Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik 9

Abbildung 3: Möglicher Kreislaufprozess in der Elektronik 11

Abbildung 4: Verteilung der Fördermittel auf Bundesmittel mit bzw. ohne die Mittel für

Cool Silicon sowie die sächsischen Mittel für Cool Silicon 19

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 4

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und

weiblicher Sprachformen verzichtet. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten sämtliche

Personenbezeichnungen gleichwohl für alle Geschlechter.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 5

Einleitung

Die »ZukunftsWerkstatt INDUSTRIE« leistet mit aktuellen Analysen zum Industriestandort Sachsen

einen Beitrag, um durch die Aufbereitung evidenzbasierter Informationen die Innovations- und

Wettbewerbsfähigkeit im Freistaat zu stärken.

Im vorliegenden ZukunftsImpuls „Nachhaltige Wertschöpfung in der Mikroelektronik in Sachsen“ widmet

sich die ZukunftsWerkstatt einem täglich an Stellenwert gewinnenden Thema. Ziel ist es, den globalen

Trend hin zu nachhaltiger Wertschöpfung in seinen Implikationen für die Mikroelektronik als einen der

1

bedeutendsten Wirtschaftszweige Sachsens zu untersuchen.

In Sachsen schlägt das europäische Herz der Mikroelektronik: Vier moderne Halbleiterfabriken stehen

in Dresden, darunter einer der führenden Anbieter für energieeffiziente Leistungselektronik (Infineon

Technologies Dresden GmbH & Co. KG) und ein Fertigungsdienstleister für energieeffiziente

Halbleiterbauelemente für das Internet der Dinge (GLOBALFOUNDRIES Dresden). Für den Freistaat

und den Standort Deutschland insgesamt hat die Elektronik eine herausragende wirtschaftliche wie

auch strategische Bedeutung. Zahlreiche sächsische Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette

der Mikroelektronik agieren, haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben oder besitzen einen starken

Fokus auf Nachhaltigkeit. Rund 350 Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen und andere Akteure

der Halbleiterbranche haben sich zu Europas größtem Cluster dieser Branche vernetzt, dem Silicon

Saxony e. V. Das Cluster nimmt weltweit eine führende Positionen ein (Industrie- und Handelskammer

Dresden, 2021).

Nachhaltigkeit ist ein in Sachsen tief verwurzeltes Thema. Bereits vor mehr als 300 Jahren führte Hans

Carl von Carlowitz, ein gebürtiger Sachse, den Begriff ein (Carlowitz, 1713). Die Nachhaltigkeitsstrategie

des Freistaats Sachsen betont in dieser Tradition die hohe Relevanz des Themas für die Zukunft

(Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, 2018). Bereits

1993 riefen die Sächsische Staatsregierung und die sächsische Wirtschaft die „Umweltallianz Sachsen“

ins Leben. Im Rahmen des Vorläuferprojektes „StrategieWerkstatt: Industrie der ZUKUNFT.“ mündete

die industriepolitische Auseinandersetzung mit „Nachhaltiger Wertschöpfung“ in der Ableitung von

Missionen und Maßnahmen im Kontext des Themenfeldes und ist im Folgeprojekt, der

ZukunftsWerkstatt, ebenfalls fester Bestandteil des industriepolitischen Diskurses.

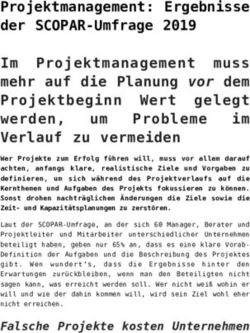

Grundsätzlich unterscheidet die Literatur drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: soziale, ökonomische

und ökologische Nachhaltigkeit (siehe Abbildung 1 (Die Bundesregierung, 2008)). Der Begriff der

Nachhaltigkeit ist heute eng mit den 17 Nachhaltigkeitszielen verknüpft (Sustainable Development

Goals), welche 2015 durch die UN veröffentlicht wurden.

1

Aufgrund der im Freistaat entlang der Wertschöpfungskette abgebildeten großen Breite dehnt der vorliegende ZukunftsImpuls

den Begriff der Mikroelektronik von den Halbleiterbauelementen und ihrer Fertigung über Komponenten, Module und

Baugruppen bis zu den Systemen aus, einschließlich deren Entwurf.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 6

Abbildung 1: Dimensionen der Nachhaltigkeit und ihre Verknüpfung untereinander

Der vorliegende ZukunftsImpuls legt ein besonderes Augenmerk auf die Chancen und Potenziale der

Stärkung einer ökologisch nachhaltigen Wertschöpfung in der Branche der Mikroelektronik, da diese

wie kaum eine andere als Querschnittsbranche eine Multiplikatorfunktion in zahlreiche andere

Bereiche der Wirtschaft sowie für das tägliche Leben besitzt. Damit kann sie die Rolle einer Impuls-

geberin für eine nachhaltige Transformation industrieller Wertschöpfung einnehmen. Mithilfe ihrer

Produkte kann die Branche Unternehmen anderer Wertschöpfungsketten dabei unterstützen,

nachhaltigere Produkte und Prozesse zu realisieren. Von intelligenter, effizienzoptimierter Steuerung

von Produktions- und Logistikprozessen bis hin zu besonders energieeffizienten Komponenten für die

Energiewende und die Elektromobilität – die Mikroelektronik kann zum Schlüsselakteur (Enabler) einer

nachhaltigen Transformation der Digitalisierung werden.

In Anbetracht der langen, komplexen Wertschöpfungskette (siehe Abbildung 2) in der Mikroelektronik

und der Komplexität der Produktionsprozesse stellt die Etablierung nachhaltiger Wertschöpfung eine

besondere Herausforderung dar, der nur in kleinen Schritten begegnet werden kann. Der

ZukunftsImpuls enthält neben umfangreichen Recherchen auch konkrete sächsische Fallbeispiele, die

belegen, dass die Herausforderungen auf der einen Seite bereits heute in Teilaspekten ökonomisch

sinnvoll gemeistert werden können und auf der anderen Seite wiederum Chancen eröffnen.

Die sächsische Mikroelektronik besitzt durch umfangreiche Innovationsaktivitäten im Themenfeld

überregionale Strahlkraft und die Chance, Vorreiter für die Entwicklung nachhaltiger Wert-

schöpfungsbündnisse zu sein. Der vorliegende ZukunftsImpuls soll das Thema mit Fakten und Daten

untersetzen und weitere Entwicklungsbedarfe am konkreten Beispiel der Mikroelektronik Sachsens

ableiten.

In Kapitel 1 „Mikroelektronik – Problem oder Lösung für Nachhaltigkeit?“ erfolgt zunächst eine

Darstellung der aktuellen Situation innerhalb der Branche. Die Digitalisierung hat sowohl positive als

auch negative Effekte für die ökologische Nachhaltigkeit. Aufgrund der globalen Erwärmung hat das

Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft an Bedeutung gewonnen. Unternehmen, auch der

Elektronikindustrie, können sich diesem Thema nicht verschließen.

Kapitel 2 „Nachhaltigkeit in der Mikroelektronik“ adressiert den aktuellen Stand (ökologischer)

Nachhaltigkeit in technologischer Hinsicht und gibt einen Überblick über derzeitige Entwicklungen im

Bereich der Kreislaufwirtschaft in der Branche. Weiterhin betrachtet das Kapitel Nachhaltigkeit im

Kontext unternehmerischen Denkens und zukunftsweisenden Handelns und diskutiert Erkenntnisse am

Praxisbeispiel der Mikroelektronik.

Das sich anschließende Kapitel 3 „Sächsische Innovationen in der Mikroelektronik als Impuls-

geber für nachhaltige Wertschöpfung“ untersucht den Einfluss der Forschungslandschaft in

Wirtschaft und Wissenschaft auf die nachhaltige Wertschöpfung in der Elektronikbranche in Sachsen.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 7

Seit Jahrzehnten gibt es in Sachsen nachhaltige Innovationen in der Elektronikindustrie und durch die

entwickelte Elektronik.

Das abschließende Kapitel 4 „Zusammenfassung und Ausblick“ verschränkt die Ergebnisse und

gibt einen Ausblick über mögliche Ansätze zur Stärkung der Potenziale nachhaltiger Entwicklung in der

Branche selbst sowie darüber hinaus.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 8

1 Mikroelektronik – Problem oder Lösung für Nachhaltigkeit?

Die Digitalisierung ist ein anhaltender Trend, der alle Lebenslagen durchdringt. Die Basis dafür ist seit

jeher die Elektronik, denn Sensoren müssen die Daten erst erfassen, jeder Auswertealgorithmus

braucht eine physische Plattform zur Ausführung, die gewonnenen Informationen müssen übermittelt,

gespeichert und für den Menschen verfügbar gemacht werden. All dies benötigt Hardware – häufig

subsummiert unter dem Begriff „Informations- und Kommunikationstechnologie“ (IKT) – und Energie

zum Betreiben der Hardware.

Es ist unumstritten, dass der steigende Einsatz von IKT im Rahmen der Digitalisierung sowohl positive

als auch negative Effekte für die ökologische Nachhaltigkeit bedingt (Wittpahl, 2021). Studien zufolge

steigt die weltweite CO2-Emission durch IKT von 2015 bis 2025 um 50 % (Hoch & Zimmermann, 2020).

Die IKT könnte 2030 mehr als 50 % der global erzeugten elektrischen Energie nutzen und damit bis zu

23 % der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verursachen (Andrae & Edler, 2015). Gleichzeitig spart

die steigende Energieeffizienz der elektronischen Bauteile und Komponenten Treibhausgas-

Emissionen ein. Auch dem Einsatz von KI-Lösungen (z. B. in den Bereichen Energie und

Transport/Logistik) sprechen Studien ein Einsparpotenzial an Treibhausgas-Emissionen zu (Jetzke,

Richter, Ferdinand & Schaat, 2019).

Grundsätzlich ist es sinnvoll zu unterscheiden: Wird Elektronik ressourcenschonend und nachhaltig

ausgelegt und hergestellt („Green ICT“) oder werden Ressourcen und/oder Treibhausgas-Emissionen

durch die Nutzung von elektronischen Bauteilen, Komponenten oder Systemen eingespart („Green by

ICT“). Bei der Betrachtung der Potenziale, die eine nachhaltige Mikroelektronik für das Erreichen der

Klimaschutzziele hat – sowohl im Hinblick auf ihre Fertigung als auch die Endprodukte – sind

grundsätzlich beide Betrachtungen wichtig. Detailinformationen ermöglichen eine Ökobilanzierung,

welche einzelne Hersteller freiwillig durchführen. Für ein Smartphone (am Beispiel iPhone X, 64 GB

Speicher) entstehen rund 80 % der Treibhausgas-Emissionen bereits im Produktionsprozess und nur

17 % in der Nutzung (insgesamt 79 kg CO2-Äquivalente) (Apple Inc., 2017). Die restlichen 3 % entfallen

auf Transport (2 %) und Recycling (1 %). Unternehmen, die den Endverbrauchermarkt bedienen, wie

z. B. Apple, sind beim Thema Nachhaltigkeit besonders aktiv und nutzen diesen Trend in ihrer

Marketingstrategie. Schon 2018 gab Apple bekannt, weltweit den Energiebedarf in allen Büros,

Rechenzentren usw. vollständig mit erneuerbaren Energien zu decken (Apple Inc., 2018). Jedes

Produkt von Apple soll bis 2030 klimaneutral sein (Apple Inc., 2021b). Das betrifft die Produktion (75 %

der Emissionen entstehen laut Unternehmensangaben hier), die Auftragsfertigung, die Gerätenutzung

und die Entsorgung. Für alle Zulieferer von Apple heißt das, ebenfalls bis 2030 klimaneutral produzieren

zu müssen (Apple Inc., 2021a). Ähnliche Bestrebungen kommunizieren in Deutschland einzelne Unter-

nehmen wie z. B. die Daimler AG (Daimler AG, 2021). Die drei Tochtergesellschaften der Volkswagen

AG, Porsche, Audi und Volkswagen, setzen auf Künstliche Intelligenz (KI), um Nachhaltigkeitsrisiken

wie Umweltverschmutzung, Menschenrechtsverstöße und Korruption nicht nur bei direkten

Geschäftspartnern, sondern auch in den tieferen Stufen ihrer Lieferkette frühzeitig zu erkennen

(macondo publishing GmbH, 2021). Der jeweilige zentrale Einkauf prüft Anzeichen von

Nachhaltigkeitsrisiken und leitet gegebenenfalls Vermeidungsmaßnahmen bis hin zur Beendigung von

Geschäftsbeziehungen ein. Die KI wird so zum proaktiven Frühwarnsystem für Verstöße gegen die

Nachhaltigkeitsanforderungen der Volkswagen AG. Seit Beginn des Pilotprojekts im Oktober 2020

analysieren die Tochtergesellschaften mehr als 5.000 Schlagworte in öffentlich zugänglichen Medien

sowie sozialen Netzwerken in mehr als 50 Sprachen und aus über 150 Ländern und haben über 4.000

Lieferanten im Blick. Dieses Engagement zeigt, dass international führende Unternehmen durch

ökologische Nachhaltigkeit auch aus wirtschaftlicher Sicht langfristig positive Effekte auf die

Marktstellung und die jeweilige Wettbewerbssituation erwarten. Anders lässt sich der erhebliche

Aufwand für diese Maßnahmen für ein börsennotiertes Unternehmen kaum gegenüber den Investoren

rechtfertigen.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 9

Gleichzeitig verdeutlicht dieses Beispiel die großen Herausforderungen für Unternehmen, das Thema

Nachhaltigkeit in allen Dimensionen der Wertschöpfungskette zu verankern. Die Wertschöpfungsketten

der (Mikro-)Elektronik sind lang und hochgradig komplex (siehe auch Abbildung 2). Rohstoffe und

elektronische Bauelemente werden an Börsen oder über Distributoren gehandelt und lassen sich nur

unter großen Schwierigkeiten zum eigentlichen Erzeuger zurückverfolgen. Vielfach sind Daten zur

Ermittlung des eigenen CO2-Fußabdrucks nicht verfügbar. Das Thema ist sehr vielschichtig und die

Branche kann es nur in kleinen Schritten angehen.

2

Abbildung 2: Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik

Auch ein großes Unternehmen wie Apple muss demnach erhebliche Anstrengungen vollziehen, um den

CO2-Fußabdruck seiner Produkte nachhaltig zu senken. Es unterzieht jedes neue Produkt einer

Lebenszyklusanalyse (engl. Life Cycle Assessment, LCA), die veröffentlicht wird. Seit dem Bekenntnis

zur CO2-Neutralität 2018 ist der CO2-Fußabdruck der neu erschienenen Topmodelle von Apple iPhones

von 77 auf 86 kg CO2-Äquivalente angewachsen. Zwar unterscheiden sich die Modelle in

Leistungsfähigkeit und Größe, aber mit dem Fokus auf eine nachhaltigere Produktion sind diese Zahlen

beunruhigend. Die höhere Leistungsfähigkeit verursacht höhere CO2-Ausstöße (Rebound-Effekte)

(Umweltbundesamt, 2019), d. h. dass hier neue, innovative Ansätze gefragt sind (siehe auch Kapitel 3).

Mit der Idee der Nachhaltigkeit entstehen nicht nur ein Nutzen für die Umwelt, sondern neue Potenziale

für Wertschöpfung. Schon heute lassen sich nachhaltige Produkte leichter verkaufen. Das Weltwirt-

schaftsforum unterstreicht, dass die vierte industrielle Revolution nur gelingt, wenn Digitalisierung und

Nachhaltigkeit zusammengedacht werden (World Economic Forum, 2019). Zudem gibt es erste

Anzeichen, dass Kapitalmarktakteure künftig eine Umverteilung von Kapital in Richtung nachhaltig

agierender Unternehmen anstreben. Dem zugrunde liegt eine Neubewertung von Risiken und

2

stark vereinfachte Darstellung unter Ausblendung der hochkomplexen Teilketten, die der Bereitstellung von Rohstoffen,

Prozessmitteln und Energie zuzuordnen sind

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 10

Vermögenswerten unter dem Einfluss von Umweltfaktoren ((Peters & Goluchowicz, 2020) sowie

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2020)). Dies ist von besonderer Relevanz, weil eine nachhaltigere

Produktion Investitionen in erheblichem Umfang erfordert. Auf lange Sicht erwarten Unternehmen

jedoch deutliche Wettbewerbsvorteile. Für die Robert Bosch GmbH, die mit ihrer Tochter Robert Bosch

Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH erst vor kurzer Zeit einen neuen, großen Fertigungs-

standort im Freistaat Sachsen aufgebaut hat, gehe diese Strategie nach eigenen Angaben auf. Das

Unternehmen habe für sich selbst vor Jahren Megatrends identifiziert und daraus eine Nachhaltigkeits-

strategie entwickelt. Es bekenne sich zum Pariser Klimaabkommen und leiste seinen Beitrag im Bereich

Energieerzeugung und Energieeinkauf, indem die Nutzung der Bosch-Produkte durch Steigerung der

Energieeffizienz weniger CO2-Emissionen erzeuge. Außerdem habe sich Bosch zum Ziel gesetzt, die

vor- und nachgelagerten Emissionen der Lieferketten bis 2030 um 15 % gegenüber 2018 zu senken

(Robert Bosch GmbH, 2021).

Die Planung der neuen Halbleiterfabrik in Dresden habe daher Nachhaltigkeitsaspekte konsequent

einbezogen. Das Unternehmen wurde von der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem

Goldstandard zertifiziert. Sie würdigte insbesondere die Energietechnik der Fabrik. Eine Anpassung der

Medienversorgung an die Bedarfe erfolge kontinuierlich. Bei der Beschaffung der notwendigen

Fertigungsausrüstung (Transformatoren, Pumpen, Motoren usw.) habe Bosch den Lieferanten Ver-

gleichsmaßstäbe für eine Energieeffizienzklasseneinteilung vorgegeben. Hier bringen höhere Anfangs-

investitionen deutliche, langfristige Vorteile. Für alle Anlagen gebe es eine KI-basierte Leit-

technikplattform zur Überwachung der Energie- und Medienverbräuche. Mit ihrer Hilfe lassen sich für

bestimmte Produktionsprozesse die Lastspitzen optimieren. Moderne, den Paradigmen von

Industrie 4.0 folgende Steuersysteme machen dies möglich. Aber auch für die Zukunft habe sich Bosch

weitere Projekte vorgenommen, beispielsweise die Prüfung der sinnvollen Nutzung der Prozess-

abwärme.

Wer als Zulieferer für Unternehmen aktiv ist, die ambitionierte Nachhaltigkeitsziele verfolgen, steht

zunehmend unter Druck, selbst Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Und das nicht perspektivisch,

sondern kurzfristig. Andernfalls müssen Zulieferer mit einer Beendigung langjähriger Geschäfts-

beziehungen rechnen. Diesen Umbruch werden sicher einige nicht schaffen. Aber auf der anderen Seite

bietet dies die große Chance, sich durch frühzeitige Anpassung an die neue Ausrichtung bei der

Auswahl von Lieferanten im Rennen um neue, auf Nachhaltigkeit fußende langfristige

Geschäftsbeziehungen einen vorteilhaften Startplatz zu sichern. Die Elektronikbranche im Freistaat

Sachsen hat aufgrund ihrer Breite, guten Vernetzung und hohen Innovationskraft beste

Voraussetzungen dafür.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 11

2 Nachhaltigkeit in der Mikroelektronik

Nachfolgende Ausführungen adressieren den aktuellen Stand (ökologischer) Nachhaltigkeit in

technologischer Hinsicht (siehe Kapitel 2.1) und geben einen Überblick über derzeitige Entwicklungen

im Bereich der Kreislaufwirtschaft in der Mikroelektronik. Im Anschluss verdeutlichen konkrete

Praxisbeispiele der Branche, wie Nachhaltigkeit sich im Unternehmenshandeln niederschlagen kann

(siehe Kapitel 2.2).

2.1 Status Quo der zirkulären Wertschöpfung

Wie zuvor am Beispiel des Smartphones verdeutlicht, verantwortet der Betrieb von Elektronik

typischerweise über den gesamten Lebenszyklus hinweg nur einen kleinen Anteil der Treibhausgas-

Emissionen. Über die Steigerung der Energieeffizienz hinaus besteht folglich ein noch deutlich größerer

Hebel in der Produktion und der Verwertung ausgedienter Geräte sowie der Verlängerung ihrer

Nutzungsdauer (z. B. durch Reparaturen). Neben der Emission von Treibhausgasen sind der Bezug

von nachhaltig gewonnenen Rohstoffen oder Prozessmitteln sowie der ressourcenschonende Umgang

damit von großer Bedeutung. Das Ziel für nachhaltige Elektronik muss daher ein Kreislaufprozess, wie

in Abbildung 3 (Eigene Darstellung nach (World Economic Forum, 2019a)) dargestellt, sein.

Abbildung 3: Möglicher Kreislaufprozess in der Elektronik

Folgende Ansatzpunkte dienen der Forcierung einer Kreislaufwirtschaft in der Wertschöpfungskette der

Mikroelektronik:

1. (Rohstoff-)Beschaffung – Einsatz von Rezyklaten bzw. Sekundärrohstoffen oder Substituten im

Produktionsprozess;

2. Produktdesign – Erhöhung der Anforderungen an Produktlebensdauer, Reparierfähigkeit und

Modularität für effizientes Recycling nach Erreichen der Nutzungsdauer;

3. Produktionsintegrierter Umweltschutz (PIUS) bzw. Materialeffizienz – Stärkung von

Maßnahmen zur innerbetrieblichen Kreislaufführung von Produktionsabfällen;

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 12

4. Entsorgung – Beeinflussung von Rücklaufquoten durch Etablierung von Anreizsystemen und

neuartigen Geschäftsmodellen.

Zur Erreichung von Nachhaltigkeits- und Klimazielen muss das Potenzial in jedem dieser Aspekte

adressiert und gehoben werden. Dies trifft auf die Elektronikbranche ganz besonders zu, da hier eine

Vielzahl von Ausgangsstoffen erforderlich ist, die häufig nur in vergleichsweise geringen Mengen

verfügbar sind bzw. nur unter großem Aufwand gewonnen oder in eine Form gebracht werden können,

die weiterverarbeitet werden kann (siehe auch Aktionsplan zu kritischen Rohstoffen der EU

(Europäische Kommission, 2020)). Eines der bekanntesten Beispiele ist Kobalt, das in der derzeitig

führenden Li-Ionen-Batteriezelltechnologie eine wesentliche Rolle spielt und bei dem durch die

Arbeitsbedingungen beim Abbau auch die soziale Komponente der Nachhaltigkeit besonders

hervorzuheben ist. Der Umstieg von Primär- auf Sekundärrohstoffe, sprich Rezyklate, kann einen

sichtbaren Beitrag zur nachhaltigen Produktion leisten.

Die CO2-Bilanz von aus Elektroschrott recyceltem Gold ist gegenüber primärem Gold um den Faktor

300 besser (MSV Mediaservice & Verlag GmbH). Auch wenn diese Materialien teilweise nur in geringen

Mengen in einem elektrischen Gerät vorkommen (wenige Milligramm), so ist es die hohe Anzahl an

Geräten, die laut Statista für einen jährlichen Goldverbrauch von ca. 300 Tonnen in der

Elektronikindustrie verantwortlich ist (Hohmann, 2020). Allein der Einsatz von rückgewonnenem Gold

könnte hier ca. 48.000 Tonnen CO2-Äquivalente jährlich einsparen. Ähnlich verhält es sich

beispielsweise mit Zinn (Apple Inc., 2019). Lösungsbeispiele sind hier Entwicklungsarbeiten der Stannol

GmbH & Co. KG, einem Unternehmen aus dem Bereich der Löttechnik. Das Unternehmen entwickelte

gemeinsam mit dem Verein Fairlötet e. V. ein nachhaltiges Lötzinn (Stannol GmbH & Co. KG) auf Basis

von rückgewonnenem Zinn und Kupfer, ohne Anteile von Blei, welches als umweltschädlich gilt. Die

Nutzung eines solchen fairen Zinns hat auch ökonomische Auswirkungen, sowohl beim Produzenten

als auch beim Kunden: Dem höheren Preis im Einkauf steht ein neues Geschäftsmodell mit dem Fokus

auf nachhaltige Elektronik gegenüber.

Neben den Substitutionsmöglichkeiten und zunehmenden Bestrebungen in Bezug auf metallische

Rohstoffe nimmt auch der Einsatz von Kunststoffrezyklaten in energieverbrauchsrelevanten Geräten

immer weiter zu. Es gibt zahlreiche Beispiele aus dem Bereich der Haushaltskleingeräte und vereinzelt

der Weißen Ware sowie Beispiele aus der Informations- und Kommunikationstechnik. Rezyklate sind in

relevanten Mengen aus Elektro- und Elektronikaltgeräten von einer begrenzten Anzahl größerer

Recycler und von einigen kleineren Unternehmen verfügbar. Dabei sind die Materialeigenschaften von

entscheidender Bedeutung: Sie können veränderte Anforderungen an das Design von Bauteilen

genauso wie Anpassungen innerhalb der Verarbeitungsprozesse erfordern. Darüber hinaus ist die

Standardisierung von Rezyklatqualitäten und -eigenschaften ein wesentlicher Zwischenschritt, um eine

ökonomische und technische Sicherheit hinsichtlich der verarbeiteten Materialien zu erreichen.

Essenziell für den Einsatz von Rezyklaten ist auch die Rückverfolgbarkeit. Dokumentenbasierte

Nachweissysteme und Standards spielen dabei eine wesentliche Rolle. Beispielsweise unternimmt die

Circular Plastics Alliance derzeit erhebliche Anstrengungen, um den Einsatz von Kunststoffrezyklaten

zu forcieren (Schischke et al., 2021).

Gleichwohl werden bis zur vollständigen Umsetzung einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft

voraussichtlich mindestens weitere zehn Jahre vergehen. Die Branche der Mikroelektronik im Freistaat

Sachsen hat diesbezüglich allerdings einen wesentlichen Standortvorteil: Ein großer Teil der

notwendigen Partner zur Etablierung einer geschlossenen Wertschöpfung (Circular Economy) ist vor

Ort vorhanden, von Wafern (z. B. Siltronic AG Werk Freiberg, Freiberger Compound Materials GmbH)

bis hin zum Recycling von Silizium aus Photovoltaik-Anlagen (z. B. SiC Processing (Deutschland)

GmbH). Hier besteht das Potenzial, die regional vorhandenen Kompetenzen im Bereich der

Sekundärrohstoffwirtschaft und der Elektronikindustrie zu bündeln und die steigende Nachfrage an

nachhaltiger Elektronik zu bedienen.

Die Produktion in der Mikroelektronik ist darüber hinaus durch den Einsatz einer großen Zahl von höchst

umweltschädlichen Substanzen wie organische Lösemittel, Laugen, Säuren sowie klimaschädlichen

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 13

Prozessgasen wie Schwefelhexafluorid gekennzeichnet. Wie die Vermeidung des Einsatzes dieser

Substanzen in der Elektronikfertigung durch innovative Lösungen bereits heute zumindest teilweise

gelingen kann, zeigen die Beispiele für sächsischen Ideenreichtum in Kapitel 3.

Die Notwendigkeit, die Produktion von Mikroelektronik nachhaltiger zu gestalten, ergibt sich nicht zuletzt

auch aufgrund elementarer Probleme, wie z. B. aufgrund von Wetterextremen oder Wassermangel. So

mussten mehrere Halbleiterfabriken in Texas (Qualcomm, Renesas, Samsung, Infineon und NXP) Mitte

Februar 2021 wegen Stromausfällen aufgrund von unerwarteten Schneemassen und extremer Kälte

ihren Betrieb zeitweise einstellen (Demling, 2021). Die Kälte beschädigte Rohre, Pumpen und

Wasserwerke, sodass die Produktion auch nach Wiederherstellung der Stromzufuhr längere Zeit wegen

Wassermangels stillstand. Der Produktionsausfall führte zu einem erheblichen wirtschaftlichen

Schaden. Obwohl Taiwan grundsätzlich zu den regenreichsten Gebieten der Erde zählt, muss der dort

ansässige weltgrößte Halbleiterfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited

(TSMC) aufgrund ausbleibender Regenfälle derzeit Wasser mit Tank-LKWs aus Wasserreservoiren aus

dem Norden des Landes zuliefern lassen (Lee & Kao, 2021). Weil TSMC bereits in der Vergangenheit

Probleme mit der Wasserversorgung hatte, entwickelte das Unternehmen verschiedene Strategien zum

Wasserrecycling, die die Sammlung von Kondenswasser aus Klimaanlagen und Regenwasser sowie

den Bau von Wasserrückgewinnungsanlagen beinhalten. Umgerechnet 900 Liter Wasser benötigt jedes

einzelne Smartphone in der Herstellung (Schulte, 2016). Den hohen Wasserverbrauch zu reduzieren,

ist eine enorme Herausforderung für die Halbleiterindustrie. Deshalb stehe beim Halbleiterhersteller

Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG nach eigenen Angaben aktuell das Thema Wasser-

management im Fokus. Da das hierfür eingesetzte Trinkwasser für die Produktion weiter aufbereitet

werden müsse, habe das Unternehmen eine erhebliche Investition getätigt, um ein Rückhaltebecken

auf dem Gelände zu errichten. Dieses werde mit Wasser aus der Elbe gespeist, sogenanntem Uferfiltrat.

Die Aufbereitung dieses Uferfiltrats wäre kaum aufwändiger als die des Trinkwassers und werde zu

einer enormen Energieeinsparung und einer erheblichen Entlastung des Trinkwassersystems der Stadt

Dresden führen. Die Inbetriebnahme und Einweihung wäre nach einer Planungs- und Bauzeit von rund

15 Monaten für das vierte Quartal 2021 geplant.

Die Branche kann und sollte auf die Energie- und Ressourceneffizienz von Produkten bereits beim Ent-

wurf und der Entwicklung (Sustainability-by-Design) Einfluss nehmen, wie es beispielsweise bei Haus-

haltsgeräten die neue Ökodesign-Richtline der EU fordert (Umweltbundesamt, 2021). Sie umfassen

folgende Produktgruppen: Kühlgeräte, Waschmaschinen und Waschtrockner, Geschirrspüler,

elektronische Displays (einschließlich Fernsehgeräte), Lichtquellen und separate Betriebsgeräte,

externe Netzteile, Elektromotoren, Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion (z. B. Kühlgeräte in Super-

märkten, Verkaufsautomaten für Kaltgetränke), Transformatoren und Schweißgeräte. Neben An-

forderungen an die Energieeffizienz und die Energieverbrauchskennzeichnung steht erstmals die Re-

parierbarkeit der Produkte im Mittelpunkt. Hersteller und Importeure dürfen nur noch Geräte auf den

Markt bringen, wenn sie zugleich Ersatzteile und Reparaturanleitungen bereitstellen. Ersatzteile müssen

mit allgemein verfügbaren Werkzeugen und ohne dauerhafte Beschädigung am Gerät ausgewechselt

werden können. Bundesumweltministerin Svenja Schulze gehen die aktuellen Verordnungen zur Repa-

rierbarkeit und dem Recycling von Elektronikprodukten noch nicht weit genug. Ginge es nach ihr, würde

sie die bestehenden Regularien um eine „[…] Herstellergarantieaussagepflicht erweitern. Damit würden

Hersteller verpflichtet, eine Angabe über die Lebensdauer ihres Produktes zu machen. Tritt ein Mangel

innerhalb dieses Zeitraums auf, hat der Käufer ein Recht auf Reparatur. So würde ein Wettbewerb

darum entstehen, wer das langlebigere Produkt entwickelt.“ (Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2021).

Unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer steht am Ende des Lebenszyklus eines Elektronik-

bauteils immer die Frage nach der Entsorgung. Die Kreislaufwirtschaft besitzt diesbezüglich ein großes

Potenzial, den Ressourcenverbrauch durch Rohstoffrückgewinnung massiv zu senken und aufbereitete

Rezyklate bzw. Sekundärrohstoffe wieder in die Wertschöpfungskette zurückzuführen.

Dennoch besteht insbesondere an diesem Punkt des Lebenszyklus noch enormer Entwicklungsbedarf,

denn Elektro- und Elektronikabfälle stellen in der EU zwar den am stärksten zunehmenden

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 14

Abfallstoffstrom dar, gleichzeitig liegt aber die Recyclingquote in der EU unter 40 % (Deutschland:

38,7 %) (Europäisches Parlament, 2020). Beispielsweise sind einige elektronische Komponenten (z. B.

Leiterplatten) (noch) nicht im industriellen Maßstab wiederverwertbar. Für Entwickler gilt es also, neben

einem intelligenten, auf Recycling ausgelegten Produktdesign neue wirtschaftlich tragfähige Lösungen

zu entwickeln, um den Anteil an Sekundärrohstoffen zu erhöhen. Auch hier bieten sich große Chancen

für den Freistaat Sachsen, denn gerade die Region Freiberg mit der Technischen Universität

Bergakademie Freiberg und dem Helmholtz-Zentrum für Ressourcenökonomie Freiberg sowie auch die

Technische Universität Dresden und zahlreiche Fraunhofer-Institute am Standort sind stark im Thema

Kreislaufwirtschaft verankert und haben bspw. bezogen auf das Batterierecycling bereits viel erreicht.

2.2 Nachhaltigkeit als Unternehmensziel in der Mikroelektronik

Wie vorhergehend aufgezeigt, wird Nachhaltigkeit im gesamten Produktlebenszyklus der Branche

immer wichtiger. Auch die Relevanz im unternehmerischen Denken und Handeln gewinnt für Unter-

nehmen an Bedeutung und eine Auseinandersetzung damit wird unumgänglich, um den steigenden

Kundenanforderungen gerecht zu werden, Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. -vorteile zu erzielen,

aber auch um die Attraktivität als Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte (Herz, 2021) zu erhöhen.

Für große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen mit im Jahresdurch-

schnitt mehr als 500 Arbeitnehmern ist seit 2017 die Berichterstattung über die Wahrnehmung gesell-

schaftlicher Verantwortung von Unternehmen verpflichtend. Dies regeln das CSR-Richtlinie-Um-

setzungsgesetz bzw. die CSR-Richtlinie 2014/95/EU, die Mindeststandards für nichtfinanzielle Informa-

tionen vorgeben, insbesondere über die Beachtung von Nachhaltigkeitsstandards. Die Anfangsbarriere

ist hoch, doch wie die folgenden Beispiele zeigen, kann der Gewinn für die Unternehmen über den

verantwortungsbewussten Beitrag zu den Klimazielen hinaus auch den wirtschaftlichen Erfolg erhöhen.

Es lohnt sich also, die Nachhaltigkeit in die Unternehmensziele aufzunehmen.

Ein Beispiel für die Berücksichtigung verschiedener ökologischer Aspekte bei der Herstellung

mikroelektronischer Chips und Module zeigt die Infineon AG. Das ökologische Nachhaltigkeitskonzept

des Unternehmens unterscheidet vier Bereiche: Wassermanagement, Energie, Treibhausgas-

Emissionen und Abfallmanagement. Das definierte Ziel ist es, bis 2030 CO2-neutral zu werden, mit dem

Zwischenziel, bis 2025 die Treibhausgas-Emissionen um 70 % gesenkt zu haben (Infineon

Technologies AG, 2021). Im Moment ergeben Messungen der Ressourcenverbräuche der

Halbleiterfertigung 1,6 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr 2020 für den Gesamtkonzern (Infineon

Technologies AG, 2020). Dem gegenüber stehen durch die Produkte von Infineon, z. B. in der

Leistungselektronik („Green by ICT“), Einsparungen von jährlich rund 56 Mio. Tonnen CO2-Äqui-

valenten, d. h. es ergibt sich eine deutliche Hebelwirkung (Infineon Technologies AG, 2020). Die

Umsetzung dieser Ziele hat durchaus eine wichtige strategische Bedeutung für den Konzern: Bereits

zum elften Mal in Folge listen sowohl der Dow Jones Sustainability™ World Index als auch der Dow

Jones Sustainability™ Europe Index die Aktie. Damit kann das Unternehmen den schon seit längerem

anhaltenden Trend der nachhaltigen Geldanlagen (Münch, 2021) nutzen.

Aber die Infineon Technologies AG ist nicht das einzige Beispiel für nachhaltige Unternehmen in

Sachsen. Neben vielen anderen ist die Robert Bosch GmbH ein weiteres Beispiel. Ihr Ziel war es, ab

2020 klimaneutral zu entwickeln, zu fertigen und zu verwalten (siehe auch Kapitel 2). Dieses Ziel wurde

erreicht, erforderte jedoch Investitionen, die Vermeidung schädlicher Substanzen und die Schulung der

Mitarbeiter zum Thema ökologische Lieferketten - ein besonders in puncto Beschaffung wichtiger Punkt.

Zu Beginn des Projektes erfolgte eine vorrangig monetäre Bewertung des Nutzens. Dabei zeigte sich,

dass eine Nachhaltigkeitsstrategie wirtschaftliche Vorteile bringt. Die Klimaneutralität ist für Bosch

bereits heute kostengünstiger. Die Rückgabe von mehr CO2-Zertifikaten als geplant führte zu

zusätzlichen Einsparungen von Kosten.

Ergänzend zu Nachhaltigkeitsstrategien und der Verankerung nachhaltigen Denkens und Handelns in

der Unternehmensphilosophie sind Zertifizierungen zum Nachweis von nachhaltigen Aktivitäten ein

wichtiges Mittel. Die sächsische Staatsregierung fördert die nachhaltige Wirtschaft und schafft Anreize

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 15

für eine nachhaltige Produktion, um über freiwillige Leistungen der Wirtschaft Nachhaltigkeit und den

betrieblichen Umweltschutz zu stärken. Sie fördert in kleinen und mittleren Unternehmen mit der

„Mittelstandsrichtlinie – Umweltmanagement“ zahlreiche Maßnahmen rund um Zertifizierungen und

Beratungen im Bereich des Umweltmanagements. Für Unternehmen, die sich diesen Zertifizierungs-

möglichkeiten stellen, ist es jedoch mitunter nicht leicht, in der Vielfalt möglicher Zertifizierungssysteme

die für sie jeweils optimale Lösung zu identifizieren, um erfolgte Nachhaltigkeitsaktivitäten nachzu-

weisen und damit öffentlichkeitswirksam aufzutreten. Tabelle 1 zeigt die gängigsten Nachweismöglich-

keiten und gibt wesentliche Merkmale wieder.

Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 (adressiert ökologische Nachhaltigkeit)

erstellt durch: International Standardisation Organisation (ISO)

Gegenstand: Geltungsbereich für Umweltaspekte der unternehmerischen Tätigkeiten,

Produkte und Dienstleistungen, welche die zu zertifizierende Organisation unter

Berücksichtigung des Lebenswegs als entweder von ihr steuerbar oder beeinflussbar

bestimmt

Aufwand: Zertifizierung notwendig

Relevanz im Markt: Zertifizierung von weltweit mehr als 300.000 Unternehmen und

Organisationen

weitere Informationen: www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-

umwelt/umwelt-energiemanagement/iso-14001-umweltmanagementsystemnorm

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (adressiert ökologische Nachhaltigkeit)

erstellt durch: Europäische Union

Gegenstand: entspricht im Aufbau des Umweltmanagementsystems der

Umweltmanagementnorm ISO 14001; zusätzlich Initiierung leistungsorientierter

kontinuierlicher Verbesserungsprozesse unter Einbindung der Beschäftigten

Aufwand: Zertifizierung notwendig

Relevanz im Markt: 1109 deutsche Organisationen gelistet (Stand 01.04.2021); davon 24

sächsische Unternehmen, keines in der Elektronikbranche

weitere Informationen: www.emas.de

Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) (adressiert ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit)

erstellt durch: Rat für Nachhaltige Entwicklung

Gegenstand: Unterstützung des Aufbaus einer Nachhaltigkeitsstrategie und

Einstiegsmöglichkeit in die Nachhaltigkeitsberichterstattung; Sichtbarmachung der

Unternehmensentwicklung im Zeitverlauf

Aufwand: Erklärung zu 20 DNK-Kriterien und den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Relevanz im Markt: Anwenderkreis umschließt große, kleine, öffentliche, private

Unternehmen mit und ohne Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie berichtspflichtige

Unternehmen

weitere Informationen: www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 16

Global Compact (adressiert hauptsächlich ökologische und soziale Nachhaltigkeit)

erstellt durch: United Nations

Gegenstand: eher Austauschplattform als Zertifizierungsansatz oder Regulierungsinstrument;

Austauschplattform im Format eines offenen Forums, das auf nationaler Ebene als Treffpunkte

und Ideenschmieden für konkrete Lösungsansätze angelegt ist

Aufwand: Erstellung eines jährlichen Berichts

Relevanz im Markt: weltweit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle

Unternehmensführung; mehr als 15.000 Unternehmen und Organisationen aus

Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft in mehr als 160 Ländern

weitere Informationen: www.globalcompact.de

Nachhaltigkeitsbericht (adressiert ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit)

erstellt durch: Selbstbericht des Unternehmens

Gegenstand: Darstellung der Tätigkeiten und Leistungen einer Organisation in Hinblick auf

die nachhaltige Entwicklung

Aufwand: unternehmensabhängiger Turnus, z. B. jährlich

Relevanz im Markt: Sichtbarmachung der Initiative für verantwortungsvolle

Unternehmensführung; Einhaltung und Dokumentation sozialer und ökologischer Standards

wird in Kunden-Lieferanten-Beziehungen zunehmend eingefordert; Nachhaltigkeitsbericht

kann hier Zertifikate (siehe oben) teilweise ersetzen

weitere Informationen: www.csr-in-deutschland.de

Global Reporting Initiative (GRI) (adressiert ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit)

erstellt durch: Global Reporting Initiative (gegründet durch Ceres (Investors and

Environmentalists for Sustainable Prosperity) unter Mitwirkung des Umweltprogramms der

United Nations)

Gegenstand: Unterstützung für Nachhaltigkeitsberichterstattung aller Organisationen;

Zurverfügungstellung eines Leitfades für Organisationen

Aufwand: freiwillige Berichterstattung

Relevanz im Markt: bietet interessierten Parteien vergleichbare Entscheidungs- und

Orientierungshilfen; bietet gemeinsame Sprache und akzeptiertes Set von

Nachhaltigkeitsindikatoren; Einkäufer fordern GRI immer stärker von ihren Lieferanten, um

Risiken zu reduzieren

weitere Informationen: www.globalreporting.org

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 17

Umweltallianz Sachsen

erstellt durch: Sächsischer Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und

Landwirtschaft

Gegenstand: Auszeichnung aktueller freiwilliger Leistungen zum Schutz der Umwelt (Katalog

mit freiwilligen Umweltleistungen wird auf der Homepage zur Verfügung gestellt.)

Relevanz im Markt: ca. 250 Auszeichnungen; regionale Aktivität mit niedrigen

Einstiegshürden; ideal für KMU und Unternehmen, die sich in kleinen Schritten dem Thema

nähern wollen

weitere Informationen: www.umweltallianz.sachsen.de/

Tabelle 1: Nachweismöglichkeiten nachhaltiger Aktivitäten (Auswahl)

Neben einer Zertifizierung als Nachweis nachhaltigen unternehmerischen Handels ist im Freistaat

Sachsen auch die Mitgliedschaft in der Umweltallianz Sachsen, einer Kooperation zwischen der

sächsischen Wirtschaft und der Staatsregierung, ein denkbares Instrument des kooperativen

Umweltschutzes. Sie würdigt mit ihrem Siegel die Bereitschaft zur Verbesserung des unternehme-

rischen Umweltmanagements, insbesondere in Verbindung mit anspruchsvollen Zertifizierungen, wie

zum Beispiel der Umweltmanagementsysteme EMAS und ISO 14001. Durch eine Analyse aller

Mitglieder des Clusters Silicon Saxony e.V. wurde ermittelt, inwiefern die Unternehmen der Mikro-

elektronik in Sachsen bereits zertifiziert sind. Im Ergebnis zeigte sich, dass ungefähr 10 % dieser

Mitglieder das Thema Nachhaltigkeit in ihren Unternehmenspräsentationen im Internet adressieren.

Etwa 10 % besitzen eine Umweltmanagementzertifizierung nach ISO 14001, ca. 3 % haben eine Zertifi-

zierung für ein Energiemanagementsystem. Von den rund 200 Unternehmen, die sich freiwillig um eine

Auszeichnung der Umweltallianz Sachsen beworben haben, sind gerade einmal neun Unternehmen

aus der Elektronikbranche vertreten. Hier besteht zweifelsfrei noch Entwicklungspotenzial, insbeson-

dere da eine nennenswerte Anzahl der Mitglieder des Silicon Saxony e.V. die Bedingungen für eine

Auszeichnung bereits oder nahezu erfüllt.

Ein weiteres Instrument zum Nachweis nachhaltiger Unternehmensaktivitäten im Freistaat ist der

Sächsische Umweltpreis. Damit würdigt die sächsische Staatsregierung seit 2001 alle zwei Jahre

herausragende Leistungen für den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. Zunehmend

soll der Wettbewerb auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Ein

Unternehmen der Elektronikbranche war bisher nicht unter den Preisträgern, gleichwohl es im Freistaat

Sachsen zweifelsfrei Innovationen der Branche im Umweltschutz gibt, wie die Auszeichnung der

Freiberger Compound Materials GmbH mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis für einen Prozess

zur Rückgewinnung von Gallium aus industriellem Abwasser beweist.

Der Druck der Verbraucher, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu stellen, wird für die Unternehmen im

Endverbrauchermarkt im Freistaat Sachsen zunehmend größer. Nachhaltigkeit in verschiedenen

Ausprägungen ist bereits fester Bestandteil der meisten Marketingstrategien, denn Produkte, die nicht

den Kundenanforderungen an die Nachhaltigkeit genügen, werden immer weniger gekauft. Auch für

Arbeitssuchende ist eine nachhaltige Firmenphilosophie zunehmend ein wichtiger Anreiz bei der Wahl

des Arbeitgebers. Gerade im Bereich der Fachkräftegewinnung sind solche Aspekte bereits für 40 %

der Arbeitsuchenden ausschlaggebend dafür, für welchen Arbeitgeber sie sich entscheiden. Dabei

würden sogar 30 % der Befragten ein niedrigeres Gehalt akzeptieren (Herz, 2021). Eine Zertifizierung

nach ISO 14001 oder EMAS kann hier bereits einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt der Arbeitgeber

darstellen.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 18

3 Sächsische Innovationen in der Mikroelektronik als Impulsgeber für

nachhaltige Wertschöpfung

Für Unternehmen besteht der Weg zur Nachhaltigkeit aus drei Bausteinen: nachhaltige Lieferketten,

nachhaltige Produktion und nachhaltige Produkte. Dabei ist der Hebel bei der Gestaltung der Produkte

und der Umstellung der Produktion am größten. Wenn sich entlang der Wertschöpfungsketten jedes

Unternehmen hier engagiert, ergibt sich bereits eine deutliche Auswirkung auf die Gesamtbilanz. Dafür

bedarf es jedoch neben der Bereitschaft, sich einer solchen Aufgabe zu stellen, in erster Linie neuer,

wirtschaftlich tragfähiger Ideen. Der Ideenreichtum sächsischer Erfinder ist bekannt und erstreckt sich

insbesondere auch auf die Mikroelektronik. Allerdings setzen sich nachhaltige Lösungen nur durch,

wenn die Gesamtkostenbilanz besser ist als vergleichbare etablierte Lösungen.

Ein bemerkenswertes Beispiel, wie sich Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz in innovativen Produkten

vereinen lassen, zeigt das 2006 gegründete Unternehmen intelligent fluids GmbH. Ansässig in Leipzig

3

entwickele, produziere und vertreibe es nach dem Firmenmotto „E3 - economy, ecolology, enabling“

gemäß eigenen Angaben unbedenkliche Alternativen für etablierte, häufig hochgradig umwelt- und

gesundheitsschädliche Lösemittel, die auch in der Elektronikfertigung eingesetzt werden. Darüber

hinaus seien diese Produkte wesentlich effizienter als bisherige Chemikalien und erlaubten sowohl eine

Reduktion des Materialeinsatzes als auch eine deutliche Senkung der Prozesstemperaturen, was zu

einem geringeren Energieverbrauch in der Fertigung führe. Die Entsorgungskosten reduzieren sich

aufgrund der Unbedenklichkeit der innovativen Produkte ebenfalls. Insgesamt führe das im Vergleich

zu den derzeit typischerweise eingesetzten Lösemitteln bis zu 70 % Kosteneinsparungen. Daher

wundert es nicht, dass das Unternehmen derzeit mit größeren Halbleiterfertigern in Kontakt stehe und

erste Audits zur Qualifikation als Zulieferer bereits erfolgreich bestanden habe. Im nächsten Schritt

plane das Unternehmen auch bei den Ausgangsstoffen für die Produkte eine vollständige Umstellung

auf unbedenkliche Chemikalien. Damit verschaffe es sich gegenüber der Großchemie klare Wett-

bewerbsvorteile. Tatsächlich ist ein wichtiger Wunsch der Unternehmensführung ein über die Regu-

lierung des Umgangs hinausgehendes Verbot des Einsatzes umweltschädlicher Substanzen. Für unter-

nehmerische Entscheidungen in der Auswahl von Zulieferern müssen transparente Ökobilanzen

vorhanden sein. Nur so könne sich nachhaltiges Handeln durchsetzen.

Neue Innovationen bedürfen intensiver Forschung und Entwicklung (FuE) sowohl in den Unternehmen

als auch im vorwettbewerblichen Bereich an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Gerade

in der Mikroelektronik ist dies jedoch aufgrund hoher Kosten und Risiken nur durch staatliche

Unterstützung zu leisten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die folgenden

Absätze stellen die Durchführung von FuE-Projekten in Sachsen dar, die einen Bezug zu nachhaltiger

Elektronik besitzen. Ziel ist es, aufzuzeigen, welches Potenzial die sächsische Elektronikindustrie sich

über Jahre erarbeitet hat, um sich in diesem Thema als Lösungsanbieter ins Spiel zu bringen.

Basis für die Analyse der bundesweiten Förderdaten bildet die Datenbank FÖRDERKATALOG. Sie

enthält Daten zur Forschungsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF),

zur direkten Projektförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) in den FuE-

Bereichen Energie-, Luftfahrtforschung, Multimedia und InnoNet sowie zu den Projektförder-

maßnahmen „Energieforschung und Energietechnologien“ des Bundesministeriums für Umwelt,

Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Der Förderkatalog beinhaltet Angaben zu den

Zuwendungsempfängern und verfügt über eine einheitliche Leistungsplansystematik, die eine

thematische Einordnung der Förderaktivitäten erlaubt. Vorhabenbeschreibungen, die die genaue

Analyse der Inhalte der geförderten Projekte erlauben würden, liegen jedoch nicht vor. Die Analyse der

Beteiligung sächsischer Organisationen bzw. Unternehmen an bundesweiten FuE-Projekten erfolgte

durch Identifikation von 198 Projekten (Teilvorhaben) sächsischer Zuwendungsempfänger mit

Startdatum zwischen 2007 und 2020 durch eine Volltextsuche hinsichtlich eines eindeutigen Bezugs zu

3

Christian Römlein (Geschäftsführer der intelligent fluids GmbH)

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 19

den Themen Elektronik und Umwelt, Nachhaltigkeit oder Energieeffizienz. Diese Projekte bilden ein

Gesamtfördervolumen von 100,4 Mio. Euro. Dabei entfallen ca. 31,8 Mio. Euro auf Hochschulen, ca.

22,4 Mio. Euro auf öffentliche Institutionen (darunter auch Forschungsinstitute), 43,5 Mio. Euro auf

Unternehmen und ca. 2,7 Mio. Euro auf Kammern/Verbände.

Abbildung 4: Verteilung der Fördermittel auf Bundesmittel mit bzw. ohne die Mittel für Cool Silicon sowie die sächsischen Mittel

für Cool Silicon

Der überwiegende Teil der Fördermittel sowohl des Freistaats Sachsen als auch des Bundes entfallen

auf das Spitzencluster „Cool Silicon“. Allein der Freistaat hat das Spitzencluster mit insgesamt über

32 Mio. Euro gefördert, das damit eine der ersten und die größte regionale FuE-Aktivität im Bereich

nachhaltiger Elektronik im Freistaat Sachsen ist. Von 2009 bis 2015 führten die Mitglieder in diesem

Rahmen insgesamt 47 technisch-wissenschaftliche Forschungsprojekte zu den Themen Mikro- und

Nanotechnologie, Kommunikations- und Sensornetzwerke mit den Schwerpunkten Energie- und

Ressourceneffizienz erfolgreich durch. Die Ergebnisse in den Bereichen energieeffiziente Daten-

kommunikation und energieautarke Sensorik hielten Einzug in heute wichtige Technologien wie WLAN,

Mobilfunk oder RFID-basierte Nahfeldkommunikation, bekannt vom Auflegen der EC-Karte beim

Bezahlen oder von Transponderschlüsseln, und helfen dabei, die Digitalisierung nachhaltiger zu

gestalten. Mittlerweile haben sich die Aktivitäten verlagert. Das Projekt CoolCarbonConcrete führte

2018 im Rahmen eines „Innovationsforum zur Elektrik- und Elektronikintegration in der gebauten

Umwelt unter Nutzung der neuartigen Bauweise Carbonbeton“ Teile der Arbeiten mit dem Cluster

Carbon Concrete Composite e.V. zusammen, der sich mit Themen des nachhaltigen Bauens mit

Textilbeton befasst. Weiterhin gingen die Aktivitäten des Clusters Cool Silicon teilweise im Arbeitskreis

„Forschung & Entwicklung“ des Silicon Saxony e.V. auf.

Vor dem Spitzencluster gab es im Freistaat Sachsen kaum geförderte FuE-Aktivitäten mit Bezug zur

Nachhaltigkeit im Bereich Mikroelektronik, doch wirkte die Bündelung der Kompetenzen offenbar als

Initialzündung (siehe Abbildung 4). Mit Beginn der ersten Förderphase ist ein rasanter Anstieg der über

die Clusterförderung hinausgehenden FuE-Mittel ersichtlich. Nach dem Auslaufen dieser Förderphase

blieb das Niveau der eingeworbenen Fördermittel von 2015 bis 2020 im Durchschnitt auf etwa

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 20

4,7 Mio. Euro jährlich erhalten (2009 bis 2014: 5,7 Mio. Euro). Die Abweichungen in den einzelnen

Jahresscheiben geben ungefähr die Periodizität wieder, mit der die Themen in der Förderung des BMBF

wiederkehren. Diese liegt angepasst an die typische Laufzeit der Projekte von rund drei Jahren bei

ebenfalls drei bis vier Jahren.

Ganz aktuell sind sächsische Projekte in Fördermaßnahmen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und

Mikroelektronik besonders stark vertreten, beispielsweise erfolgt die Koordination von vier der zehn

Wettbewerbsprojekte des Innovationswettbewerbs „Green-ICT“ des BMBF durch sächsische Ein-

richtungen. Dies gibt der sächsischen Industrie die Voraussetzungen im Wettbewerb um nachhaltige

Elektronik, wie er von den Branchengrößen ausgerufen wird, Fuß zu fassen und eine Vorreiterrolle zu

übernehmen.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIEZukunftsImpuls 21

4 Zusammenfassung und Ausblick

Auf Grundlage der in diesem ZukunftsImpuls vorgenommenen Bestandsaufnahme zur Relevanz von

Nachhaltigkeitszielen für künftige Wertschöpfungspotenziale in der Mikroelektronik sowie den

spezifischen technologischen und strukturellen Herausforderungen für eine nachhaltige Transformation

der Branche lassen sich folgende Kernaussagen festhalten:

→ Ohne einen Wandel hin zu nachhaltigen Produkten und Prozessen ist ein weiterer wirtschaftlicher

Erfolg in der Elektronikbranche bereits mittelfristig fraglich. Dieser Wandel birgt zahlreiche

Herausforderungen.

→ Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Mikroelektronik im Freistaat Sachsen

verfügen bereits über Technologien und Kompetenzen, um eine schrittweise Transformation ihrer

Wertschöpfung zu realisieren.

→ Nachhaltige Produkte und Prozesse sind bereits heute mit klaren ökonomischen Vorteilen

verbunden.

→ Aufgrund der Komplexität der Wertschöpfungsketten und der individuellen Situationen gibt es

keine pauschale Lösung für die nachhaltige Transformation der Branche. Nur wenn sich alle

Akteure kritisch und mit einem zukunftsgerichteten Gestaltungsanspruch mit den zur

Transformation erforderlichen Schritten auseinandersetzen und individuellen Handlungsbedarf

identifizieren und adressieren, können sie die wirtschaftlichen Potenziale heben und den Erfolg

der Branche langfristig sichern.

→ Aufgrund der Komplexität mikroelektronischer Wertschöpfungsstrukturen kann die nachhaltige

Transformation nur schrittweise gelingen.

Für Akteure aus Industrie, Wissenschaft und Politik ergeben sich daher folgende Handlungsfelder, die

als Grundalge für den weiteren industriepolitischen Diskurs im Freistaat dienen können:

→ Wissenstransfer und branchenübergreifenden Austausch stärken

Um das Innovationspotenzial in der sächsischen Elektronikbranche voll auszuschöpfen und bereits

kurzfristig einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu leisten, müssen alle relevanten

Akteure ihre bestehenden Kompetenzen zielgerichteter in Netzwerken zusammenbringen. Nur

durch Austausch und Kooperation können sie innovative, spezifische Lösungen erarbeiten und in die

Breite streuen. Die typischen Konsortien der präkompetitiven Verbundfördervorhaben erlauben es, ohne

Konkurrenzdruck Grundbausteine und Lösungsansätze für nachhaltige Produktionstechnologien und

innovative, nachhaltige Produkte zu erarbeiten. Dabei profitieren die Unternehmen von der großen

Breite der Wertschöpfungskette im Freistaat Sachsen. Es ist erforderlich, dabei auch branchen-

übergreifende Kooperationen zu entwickeln und zu etablieren. Das Potenzial ist im Freistaat vor-

handen, da über Akteure der Elektronikproduktion, wie der Halbleiterfertigung, der Baugruppenproduk-

tion und der Systemebene, hinaus regional zahlreiche relevante Lieferanten von Rohstoffen und Pro-

zessmedien sowie spezialisierte Recyclingunternehmen ansässig sind.

Der Silicon Saxony e.V. mit seinen rund 350 Mitgliedern aus der Elektronikbranche könnte ein Nukleus

für umfassende Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette sein. Allerdings ist unter den 18

Arbeitskreisen derzeit keiner mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit bzw. offensichtlich verwandten

Themen wie Energieeffizienz ersichtlich. Auch thematisch angrenzende Cluster wie der Organic

Electronics Saxony e.V. oder das Automation Network Dresden sowie das AMZ – Netzwerk

Automobilzulieferer Sachsen widmen sich dem Thema nur sehr punktuell. Im Vergleich dazu räumt auf

Bundesebene der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) mit den

Themenschwerpunkten „Energie“ und „Gesellschaft & Umwelt“ dem komplexen Gesamtzusammen-

hang von Nachhaltigkeit und elektronischer Wertschöpfung einen breiten Raum ein.

ZukunftsWerkstatt INDUSTRIESie können auch lesen