Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit der Stadtwerke - DKB

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Strukturwandel im Energiemarkt:

Implikationen für die Unternehmenstätigkeit der Stadtwerke

Eine Studie des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge

e.V. an der Universität Leipzig gemeinsam mit der DKB Deutsche Kreditbank AG

Dr. Oliver Rottmann, Dipl.-Geogr. / Dipl.-Ing. André Grüttner, M.Sc. Tim Starke

KOMPETENZZENTRUM

Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und

Daseinsvorsorge e. V.2

INHALT

1 Executive Summary 6

2 Institutioneller Rahmen und Studiendesign 9

3 Aktuelle Entwicklungen im Energiemarkt 12

4 Strukturwandel im Energiemarkt:

Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

der Stadtwerke – Befragungsergebnisse 14

4.1 Befragungsdesign 14

4.2 Unternehmenskontext 14

4.3 Herausforderungen aus der veränderten

Energiepolitik 22

4.3.1 Status quo: Struktur und räumliche Verteilung

der Energieerzeugung 22

4.3.2 Herausforderungen und Chancen für

Stadtwerke aus der Energiepolitik der

Bundesregierung 23

4.4 Handlungsoptionen und Strategien für

Stadtwerke 30

5 Zusammenfassung 44Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 3

Vorwort

Verband Kommunaler Unternehmen e.V.

versorgungssicheren Energieerzeugung

und -verteilung, der Entwicklungsgeschwin-

digkeit einer umfassenden Digitalisierung

und der Anwendungschancen von in der

Erforschung befindlichen Erzeugungs- und

Speichertechnologien sowie der flanki-

erungsbedürftigen Etablierung von Ener-

giedienstleistungen ergeben.

Die Entwicklung der vergangenen

zwanzig Jahre war insofern für die

Stadtwerke mit erheblichen Neu-

orientierungs- und Umstrukturierungs-

Die Energiewirtschaft befindet sich seit der erfordernissen verbunden. Die kommunale

Liberalisierung der europäischen Strom- Energiewirtschaft hat sich diesen

und Gasmärkte Mitte der 1990er Jahre in Herausforderungen gestellt. Durch

einem kontinuierlichen Fortentwicklung- Identifizierung von Marktchancen und

sprozess. Handlungsoptionen sowie durch vielfältige

Anpassungsmaßnahmen konnten sie ihre

In Deutschland folgten auf die Umsetzung

Marktanteile in der Energieerzeugung

des 2. Binnenmarktpakets mit der

stärken, im Verteilnetzbereich ausbauen

zentralen Vorgabe der Entflechtung des

und in den Segmenten Vertrieb, Handel

Stromnetzes von den wettbewerblichen

und Energiedienstleistungen optimieren.

Wertschöpfungsstufen die Einführung

des klimapolitischen Instruments des Die vorliegende Studie und die

EU-Emissionszertifikatehandels sowie die Auswertung der Erhebungsergebnisse

Vorgaben aus dem Energiekonzept der verdeutlichen, dass die Stadtwerke in

Bundesregierung 2009. Die politische - und (fast) allen Bereichen der Neuausrichtung

gesellschaftlich getragene - Entscheidung des Energiesystems eine maßgebliche

zum Verzicht auf die Nutzung der Rolle haben. In Abstimmung mit ihren

Kernenergie in der Energieerzeugung sowie kommunalen Eigentümern, durch

der dynamische Ausbau der Erneuerbaren erhebliche Investitionen in bisherigen und

Energien brachten einen Transformation- zu erschließenden Wertschöpfungsfeldern

sprozess in Gang, der die Strukturen des sowie in verschiedenartigen Kooperationen

Energiesystems, die Marktbedingungen, mit Bürgern, anderen kommunalwirtschaft-

die Zusammensetzung der Marktakteure lichen oder privaten Unternehmen nutzen

und bestehende Unternehmens- und die Stadtwerke die strategischen und

Geschäftsfeldstrategien weitreichend wirtschaftlichen Chancen, die sich aus

verändert. der Energiewende ergeben. Sie leisten

damit einen beachtlichen Beitrag zur

Die im Sommer 2016 von Bundestag und

Modernisierung des Energiesystems

Bundesrat verabschiedeten Energiegesetze

und zur Erreichung der Klimaschutzziele,

werden allerdings den ordnungs-

optimieren in Zusammenarbeit mit den

politischen Rahmen und den daraus

Kunden ihre Dienstleistungsangebote

resultierenden Planungshorizont für die

und bleiben zugleich wesentlicher

energiewirtschaftlichen Akteure lediglich

Standortfaktor der lokalen und regionalen

für einen mittelfristigen Zeitraum bieten

Wirtschaftsentwicklung.

können. Nachsteuerungsbedarfe werden

sich aufgrund noch nicht abschätzbarer

Michael Wübbels

Marktauswirkungen, der erforderlichen

Gewährleistung einer auf zunehmender Stv. Hauptgeschäftsführer

Dezentralität und Volatilität beruhenden, Leiter der Abt. Energiewirtschaft4 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

Vorwort

Deutsche Kreditbank AG (DKB)

Energiewende, Stromwende, Wärmewende – seit Insbesondere die Kommunen können als Bindeglied

Beginn moderner Anstrengungen zur nachhaltigen zwischen öffentlichen Interessen, Bürgern und der

Energieerzeugung und –nutzung überschlagen sich Wirtschaft eine treibende und einflussnehmende Kraft

die Bezeichnungen. Oft geschieht dies in einem bei der regionalen Ausrichtung energetischer Konzepte

kritischen Kontext, der eine einseitige Entwicklung der sein. Nicht umsonst wird kommunaler Klimaschutz

Geschehnisse bemängelt. Nicht selten auch zu Recht. intensiv von der Bundesregierung gefördert, zuletzt

Die Bundesregierung hat in ihrem 2010 vorgestellten im April 2016 mit einem Nationalen Förderaufruf für

„Energiekonzept der Bundesregierung“ nicht nur Ziele kommunale Modellvorhaben durch das Bundesumwelt-

hinsichtlich der Stromerzeugung, sondern auch der ministerium. Lokale Klimaschutzprojekte werden mit

Effizienz gestellt. Die im Entwurf des Strommarkt- mindestens 200.000 Euro je Projekt gefördert. Im Rahmen

gesetzes beschlossene Überführung von ca. 2,7 der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) aus der die

GW Braunkohlekraftwerksleistung ist im Sinne der Kommunalrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzpro-

Dekarbonisierungsstrategie ein Schritt in die richtige jekten in Kommunen hervorging, konnten bislang 7.000

Richtung, die Energiewende stellt allerdings eine Projekte in rund 3.000 Kommunen gefördert werden.

Herausforderung für Unternehmen verschiedener Aufgrund dieses Erfolgs plant das Umweltministerium bis

Branchen dar. Im Hinblick auf die Zwischenziele des 2019 das Budget für den kommunalen Klimaschutz weiter

Jahres 2020 sind nach aktuellem Monitoringbericht des aufzustocken.

Wirtschaftsministeriums noch große Anstrengungen

besonders im Wärme- und Verkehrsbereich nötig. Die DKB steht Stadtwerken, Kommunen und anderen

Viele sehen darin eine Gelegenheit, den Grundstein wichtigen Akteuren der Energiewende seit vielen

für eine funktionierende und umweltschonende Jahren mit maßgeschneiderten Produkten zur

Energieversorgung zu legen – und zugleich aktuelle Seite. Hindernissen begegnen wir mit innovativen

Megatrends wie Digitalisierung, Urbanisierung und Finanzierungskonzepten. Darüber hinaus begrüßen

demografischen Wandel miteinbezieht. wir den Willen zur Vernetzung und bringen deshalb

regelmäßig Akteure unterschiedlicher Branchen im

Damit aus der Gelegenheit ein Erfolg wird, muss ein

Rahmen diverser Veranstaltungen zusammen.

kollektives Umdenken in allen energierelevanten

Bereichen stattfinden. Unterschiedliche Marktakteure

sind gefordert, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und

umzusetzen. Es gilt: durch das Einbringen der eigenen

Stärken zusammen große Herausforderungen zu

meistern.

Die Stadtwerke sind als dezentrale Energieproduzenten

und -lieferanten das Fundament einer erfolgreichen

Energiewende. Sie haben das nötige Know-how und

die Erfahrung um Investitionen und Geschäftsideen im

Gesamtkontext regionaler Entwicklungen zu bewerten.

Sie agieren auf mehreren Wertschöpfungsstufen wie

Erzeugung, Verteilung und Vertrieb gleichzeitig und

kennen die stufenabhängigen Herausforderungen,

denen es sich zu stellen gilt. Sie beliefern die Bürger

nicht nur mit einem Energieträger, sondern mit

Strom, Wärme und Gas. Aber auch andere Player

wie beispielsweise Wohnungswirtschaft, Kommunal- Wir wünschen uns, dass die Leserinnen und Leser dieser

verwaltungen, Bürgergenossenschaften oder Projektierer Studie angeregt werden selbst aktiv zu werden oder ihr

können erheblichen Einfluss auf die Entwicklungen bisheriges Engagement zu erweitern und hoffen, dass

haben und einen Beitrag leisten. Im Laufe der letzten wir einen kleinen Beitrag für ein gemeinsames Gelingen

Jahre haben sich deshalb viele Kooperationen zwischen leisten können.

solchen Akteuren und Stadtwerken gebildet. Neben

dem gemeinsamen Bestreben hin zur sauberen

Thomas Jebsen

Energieversorgung gibt es darüber hinaus auf beiden

Seiten vielschichtige Motive sowohl strategischer als Mitglied des Vorstands

auch operativer Natur.6 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

1 Executive Summary

Die Umsetzung der klima- und energiepoli- Nicht zuletzt steht die Finanzierung im Fokus:

tischen Ziele der Bundesregierung führte zu der Ausbau Erneuerbarer Energien, Netzaus-

deutlichen Veränderungen auf dem Strommarkt. und -umbau oder neue Angebote im Bereich

Die Liberalisierung des Strommarkts sowie Energiedienstleistungen. Aber auch in neuen

die intensive Förderung erneuerbarer Geschäftsfeldern außerhalb des klassischen

Energien brachten enorme Veränderungen Energiebereichs soll verstärkt investiert werden,

der Marktstrukturen mit sich. So spielen hier v. a. in Quartiersentwicklungen oder neue

zukünftig insbesondere Digitalisierung, Big Mobilitätskonzepte. Zusätzlich führt das sich

Data und intelligente Technologien eine wandelnde Marktdesign dazu, dass sich neue

wesentliche Rolle. Mit der Neujustierung der Investitionen in die klassischen Kernbereiche,

bundesdeutschen Energiepolitik, welche u. und hier insbesondere in die Energieerzeugung

a. durch die erneute Reform des EEG, dem (effiziente und flexible GuD- oder Braunkohle-

geplanten Strommarktgesetz, dem geplanten kraftwerke) nicht mehr rentieren. Für die

Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende geplanten Investitionen bzw. den Ausbau der

oder der geplanten Kapazitätsreservever- Geschäftstätigkeit können die gegenwärtigen

ordnung gekennzeichnet ist, wird sich Kapitalbedarfe noch aus dem laufenden

insbesondere das Strommarktdesign weiterhin Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung), über

verändern. Vor diesem Kontext müssen auch Gesellschaftereinlagen (Eigenkapitaler-

die Stadtwerke mit entsprechenden Geschäfts- höhungen oder Gesellschafterdarlehen) oder

strategien auf diese Herausforderungen über langfristige Bankdarlehen gedeckt werden.

reagieren.

Veränderte Erzeugungsstrukturen, An-

Die vorliegende Studie hat auf Basis einer passungen der Netzstrukturen, ein neues

Stadtwerkebefragung untersucht, welche Strommarktdesign und Auswirkungen der

Herausforderungen sich für Stadtwerke technologischen Entwicklung (Digitalisierung,

aus der Energiewende heraus ergeben und Big Data, intelligente Technologien etc.) wirken

welche Strategien genutzt werden, um diesen auf die traditionellen Geschäftsfelder und

entgegenzutreten. Dabei lag ein Schwerpunkt erfordern aus Perspektive der Stadtwerke die

auf den Sinn und Umfang möglicher Notwendigkeit, sich auf diese strukturellen

Kooperationen, die zwischen Stadtwerken und Veränderungen unternehmensstrategisch

relevanten Marktakteuren wie bspw. anderen neu auszurichten. Dies sehen alle Stadtwerke,

Energieversorgern, der Wohnungswirtschaft unabhängig vom jeweiligen Geschäftsfeld.

oder Kommunen gebildet werden. Im Detail werden von der überwiegenden

Mehrheit der Stadtwerke Veränderungs- bzw.

Gegenwärtig werden die Unternehmensziele der

Anpassungsbedarfe in den Vertriebsstruk-

Stadtwerke um zwei wesentliche Zielstellungen

turen, den Erzeugungsstrukturen und dem

der kommunalen Anteilseigner vorangestellt:

Bereich Services gesehen. Gut die Hälfte

sie sollen einerseits den kommunalen

der Stadtwerke erwartet zudem einen

Querverbund weiter unterstützen sowie eine

Rückgang des klassischen Kerngeschäfts

Daseinsvorsorge-Funktion gewährleisten

– der Versorgung von Haushalts- und

und andererseits Mindestrenditen an die

Gewerbekunden mit Strom, Gas und Wärme.

kommunalen Eigner ausschütten. Dabei sind

Mit diesen Veränderungen sollen verschiedene

fast alle Stadtwerke im Vertrieb von Strom,

Maßnahmen korrespondieren.

Gas und Wärme tätig und zugleich Betreiber

der dazugehörigen Netze. Gut zwei Drittel Die Vertriebsstrukturen sollen bspw. durch

sind zudem im Bereich Energieerzeugung neue Vertriebsmaßnahmen – etwa IT-gestützte

tätig, ebenso im Bereich Services (Service- Systeme, die schnelle und flexible Lösungen

dienstleistungen), bei größeren Stadtwerke für Kundenwünsche ermöglichen – angepasst,

spielt zudem der Energiehandel (Strom und Erzeugungsstrukturen durch Maßnahmen wie

Gas) eine bedeutende Rolle. ÖPNV oder die Betreiben bzw. Errichten dezentraler Stromer-

Wasserversorgung bilden nur bei einigen zeugungsanlagen mit den Kunden oder

befragten Stadtwerken Portfolioelemente. Bürgerbeteiligungen flankiert werden. Hohe

Aufmerksamkeit liegt dabei auf MaßnahmenStrukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 7

im Bereich Services, da mit diesen zugleich Bezug wichtig ist. Dabei sollten entsprechende

der Rückgang des Kerngeschäfts kompensiert Kooperationen verbindlich-strategisch,

werden soll. Hier wurden bspw. Angebote von folglich langfristig und vertraglich geregelt,

Energieeffizienzmaßnahmen, digitalen Kommu- erfolgen. Zentrale Kooperationsfelder sind hier

nikationsdiensten oder die Kundenbindung Erneuerbare Energien, die Energieversorgung

durch eine engere Vernetzung der Stadtwerke und Energieeffizienz, weniger die

mit den Endkunden durch das Angebot Energieverteilung, Energiespeicherung,

„smarter“ Produkte genannt. Schließlich wollen Breitbandausbau oder die Entwicklung neuer

weit über die Hälfte der Stadtwerke zunehmend Geschäftsfelder. Damit sollen Kooperationen

Systemdienstleistungen erbringen. folglich vorrangig in den Kernbereichen

der Unternehmen stattfinden, welche

Aber nicht nur die oben benannten Aspekte

zunehmend unter Druck geraten. Die Ziele

sind für die Anpassung der Unternehmen-

entsprechender Kooperationen sind vielfältig.

stätigkeit verantwortlich. Auch das sich

Primär stehen die Kostensenkung und Prozes-

verändernde Marktumfeld bedingt diese.

soptimierung im Fokus, indem Skaleneffekte

So sehen gut zwei Drittel der Stadtwerke

gehoben und Synergiepotenziale generiert

in dem sich verändernden Verbraucher-

werden, um auch bei Großinvestitionen Risiko

verhalten – bspw. zunehmende Bereitschaft

und Investitionsvolumen zu diversifizieren.

zum Anbieterwechsel – Anpassungsnot-

Stärkere Kundenorientierung und folglich

wendigkeiten. Aber auch aus der Nachfrage

eine höhere Kundenbindung werden durch

nach anderen bzw. neuen Dienstleistungen

Kooperationen angestrebt. Nicht zuletzt spielen

und Produkten seitens der Kunden ergibt

Kooperationen zur Sicherung der kommunalen

sich ein entsprechender Handlungsbedarf.

Daseinsvorsorge durch integrierte kommunale

Schließlich wirken hierauf auch sich wandelnde

Versorgungskonzepte, zur Know-how-Gewin-

Lieferbeziehungen und Kundenstruktur.

nung für das eigene Unternehmen sowie zur

Risikostreuung eine größere Rolle.

Um auf diese Veränderungen zu reagieren,

stehen den Stadtwerken verschiedene

Kooperationen mit anderen Sektoren werden

Möglichkeiten offen: Sie können v. a. neue

interessanter. Unternehmen der Wohnungs-

Geschäftsfelder entlang der Wertschöp-

wirtschaft, Kommunalverwaltungen und

fungskette (Erzeugung, Netze/Verteilung,

Privatpersonen im Rahmen von Bürgergenos-

Beschaffung/Handel und Vertrieb) erschließen,

senschaften bilden für Stadtwerke neue Partner.

bspw. im Bereich IT oder Shared Services.

Erneuerbare Energien, Energieverteilung und

Ferner können bestehende Geschäftsfelder

Energiedienstleistungen werden hierbei als

erweitert oder neue Geschäftsfelder

Felder genannt. In der Wohnungswirtschaft

außerhalb der Wertschöpfungskette, bspw.

sind neben der Energieversorgung vor allem

Entwicklung energetischer Quartierskonzepte

die Energieeffizienz und die Erbringung

oder Elektromobilität, generiert werden.

von Energiedienstleistungen entscheidend.

Nischenmärkte bzw. Innovationsfelder,

Klassischerweise deutet dies auf Projekte

bspw. Entwicklung und Vertrieb intelligenter

wie energetische Quartiersentwicklung und

Technologien im Bereich Energie, werden

autarke/quartiersbezogene Energiever-

interessanter. Dabei sehen die Stadtwerke

sorgungsprojekte (Mini-BHKW, Mieterstrom-

vorrangig in erstgenannter Option einen

modelle etc.) hin. Da es sich hier um eine

wesentlichen Strategieansatz, aber auch

Zusammenarbeit außerhalb der klassischen

die zweite Option ist für über zwei Drittel

Geschäftsfelder der Stadtwerke handelt,

der Stadtwerke relevant. Nur wenige

wird vorrangig eine unverbindlich-situa-

Stadtwerke sehen in der Erschließung neuer

tive, d.h. auf konkrete Maßnahmen bzw.

Geschäftsfelder außerhalb der Wertschöpfung-

Projekte beschränkte, Kooperation bevorzugt.

skette oder der Spezialisierung auf Nischen

Mit Kommunalverwaltungen werden

bzw. Innovationsfelder eine geeignete Strategie.

vorrangig Projekte von Energieeffizienz,

Kooperationen bilden dabei ein strategisches Energieversorgung, Energiedienstleistungen

Element, wobei hier der lokale bzw. regionale und Elektromobilität interessant. Besonders8 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

die Kooperationsbereiche Energieeffizienz

und Elektromobilität werden durch gesetzlich

abgeleitete Maßnahmen im Rahmen der

Energiewende beschleunigt, da konkrete

Energieeffizienzziele für den kommunalen

Gebäudebestand, Verbrauchsreduktionsziele

oder Treibhausgasemissionsreduktionsziele

und Ziele für den Bereich Elektromobilität

vorgeben werden. Aber auch die Vielzahl von

Förderprogrammen und damit die Aussicht auf

Fördermittel können Kooperationen in diesen

Bereichen befördern. Zugleich sind Stadtwerke

als oftmals kommunale Unternehmen hier

„natürliche“ Kooperationspartner und zugleich

„Know-how-Lieferanten“. Simultan bietet sich

hier für die Stadtwerke die Möglichkeit, neue

Geschäftsfelder zu erschließen.

Nicht zuletzt haben Bürgergenossen-

schaften und Projektentwickler Potenzial

für Kooperationsmodelle. In Bürgergenos-

senschaften sehen Stadtwerke v. a. im

Bereich Energieerzeugung/Erneuerbare

Energien einen Kooperationspartner, was

mithin in der regionalen Verankerung der

Stadtwerke allgemein und der Bindung der

dahinterstehenden Privatpersonen an das

Unternehmen im Speziellen begründet werden

kann. Zugleich kann hierin aber auch eine

Möglichkeit der Kostenteilung bei Investitionen

in den Ausbau erneuerbarer Energien

gesehen werden. Mit Projektentwicklern wird

erwartungsgemäß projektbezogen kooperiert,

dabei stehen v. a. die Bereiche Erneuerbare

Energien/Energieerzeugung, Energieversorgung

und Energiespeicherung im Mittelpunkt.

Tendenziell sind dies eher technische Bereiche

und deuten auf eine Zusammenarbeit bezogen

auf Planung und Durchführung technischer

Projekte. Folglich könnte dies als Outsourcing

bestimmter, kostenintensiver Unternehmens-

bereiche gedeutet werden.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 9

2 Institutioneller Rahmen

und Studiendesign

Die energiepolitischen Ziele der Bundes- Strukturen sind mit denen privatwirtschaft-

regierung umfassen neben dem unter dem licher Konzerne vergleichbar. Diese

Begriff „Energiewende“ zusammengefassten Entwicklungen stellen neue Herausforderungen

Umbau der Energieversorgung hin zu einer an das kommunale Beteiligungsmanagement.

möglichst vollständigen Energieerzeugung aus Zudem bestehen durch Zuschusszahlungen

erneuerbaren Energien ebenfalls Maßnahmen und die Ausgliederung von Verbindlichkeiten

zur Energieeffizienz, Energieeinsparung und zahlreiche Verknüpfungen zwischen den

Reduzierung der CO2-Emissionen. Stadtwerke städtischen Unternehmen und dem städtischen

als regional verankerte Versorgungsunter- Haushalt. Aber auch strategisch bietet der

nehmen haben diese fundamentalen Mark- „Konzern Kommune“ zahlreiche Chancen,

tveränderungen bei ihren Entscheidungen bestehende Herausforderungen, wie das

über zukünftige Strategien und Geschäfts- Gelingen der Energiewende auf kommunaler

feldentwicklungen zu berücksichtigen, um ihrer Ebene durch Vernetzung und intelligenter

wichtigen Rolle am Gelingen der Energiewende Steuerung zu erreichen. So ergeben sich daraus

gerecht zu werden. Die Energiewende führt in neue Kooperationsfelder von Stadtwerken im

ihrer derzeitigen Ausgestaltung allerdings nicht Rahmen von Mobilitätskonzepten im ÖPNV oder

automatisch zu Vorteilen für Stadtwerke und in der Quartiersentwicklung mit Wohnungsun-

andere EVU. So treten durch Einspeisevorrang ternehmen.

und -vergütung für erneuerbare Energien

Vor diesem Hintergrund verfolgen

gerade für moderne, effiziente konventionelle

zahlreiche Unternehmen die Strategie,

Erzeugungsanlagen Wirtschaftlichkeit-

neue Geschäftsfelder zu erschließen und

sprobleme auf. Diese können nicht mehr

auch innerhalb solcher zu kooperieren,

kostendeckend betrieben werden.

wobei dies sowohl horizontale, vertikale

als auch diagonale (bspw. branchenfremde

Dennoch wird besonders von öffentlicher

Unternehmen) Kooperationen umfassen kann.

Seite erwartet, im Rahmen der Energiewende

So kann bspw. ein Stadtwerk im Rahmen der

mit „gutem Beispiel“ voranzugehen und

energetischen Sanierung von Wohnquartieren

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

und in Kooperation mit dem kommunalen

Dies betrifft in erster Linie die Kommunen

Wohnungsunternehmen im Rahmen eines

und ihre Energieversorger, die Stadtwerke.

integrierten Entwicklungskonzepts die

Derartige Maßnahmen schließen bspw.

Konzeption, Errichtung und Betreibung

Konzepte zur Energieverbrauchseinsparung,

von Anlagen zur Energieerzeugung aus

effiziente Energieversorgung und Nutzung

erneuerbaren Energieträgern vornehmen und

eines möglichst hohen Anteils erneuerbarer

damit die Energieversorgung des Quartiers mit

Energien und deren Integration und Umsetzung

dezentralen Anlagen als neues Geschäftsfeld

im Rahmen kommunaler Energiekonzepte ein.

erschließen.

Hierfür bedarf es entsprechender Konzepte

und Strategien, die eine Vielzahl von Akteuren Stadtwerke sind hierbei die zentralen

einbinden müssen und von Stadtwerken als Instrumente zur Umsetzung der kommunalen

kommunale Unternehmen angetrieben werden. energiepolitischen Ziele im Rahmen der

Insbesondere im Rahmen sog. „Kommunaler Energiewende. Aus ihrer wirtschaftlichen

Energiekonzepte“, die zwar z. T. bereits Betätigung und einem sich immer stärker

integraler Bestandteil kommunaler Stadt- ändernden Marktumfeld ergeben sich für die

entwicklungsplanungen sind, empfiehlt sich Stadtwerke selbst neue Herausforderungen,

die integrative Einbindung von Stadtwerken welche die Erschließung neuer Geschäftsfelder

als Know-how-Träger und Partner vor Ort. Hier erfordern. Bspw. steigt die Wechsel-

spielt der „Konzern Kommune“ eine zentrale bereitschaft der Stadtwerke-Kunden. Strom

Rolle. Durch die Ausgliederung zahlreicher ist ein homogenes Gut. Eine Abgrenzung von

Aufgaben der Daseinsvorsorge aus dem Wettbewerbern ist vor diesem Hintergrund

städtischen Kernhaushalt entstand in vielen nicht unkompliziert. Ferner werden immer

Städten ein Geflecht zahlreicher kommunaler mehr Privat- und Geschäftskunden zukünftig

Unternehmen. Die dabei entstandenen aufgrund des herrschenden Energiemarkt-10 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

designs von Konsumenten zu Produzenten strukturell angespannte fiskalische Lage der

(Bürgerprojekte, eigene Erzeugungsanlagen Städte und Gemeinden rückt die effiziente

von Unternehmen, Langfristverträge etc.). Die und effektive Performance der kommunalen

Frage ist, ob und wie Stadtwerke an diesem Unternehmen immer stärker in den Fokus.

Trend im Kontext ihrer regionalen Verankerung

partizipieren können. Die Unternehmen Als kommunale Gesellschaften sind

stehen vor diesem Hintergrund derzeit vor Stadtwerke gefragt, an entsprechenden

großen Herausforderungen. Einerseits stehen integrierten Konzepten mitzuwirken, da ihre

Stadtwerke im Wettbewerb, sind als kommunale originären Geschäftsfelder direkt von den

Energieversorger allerdings mit einer Vielzahl energie- und klimapolitisch induzierten

von Restriktionen konfrontiert (bspw. eine Vorgaben und Maßnahmen betroffen

starre Kommunalgesetzgebung, die das sind. In der Kommunalwirtschaft bildet die

wirtschaftliche Agieren über Gemeindegrenzen Interaktion von Wettbewerb und öffentlicher

hinweg untersagt oder bei kommunaler Anteil- Aufgabenerfüllung eine zentrale Säule und

seignerschaft kommunale Vorgaben wie bspw. wirkt direkt auf die strategische Ausrichtung der

Querfinanzierungen oder Gewinnausschüt- Unternehmen. Dabei wird häufig argumentiert,

tungen beinhaltet). Die Unternehmen stehen dass Wettbewerb einerseits und die kommunal

vor der Frage, wie sie dennoch in einem sich zu gewährleistende Daseinsvorsorge

ständig verändernden energiewirtschaftli- andererseits schwer in Übereinstimmung

chen Umfeld künftig erfolgreich positionieren zu bringen sind. Demgegenüber vertritt die

können. Europäische Kommission die Auffassung, dass

Wettbewerb ein zentrales Element für eine

In den letzten Jahren wurden – häufig fiskalisch

adäquate Daseinsvorsorge darstellt. Aufgrund

induziert – die Aufgaben im kommunalen

dieser vielschichtigen Herausforderungen aus

Wirtschaften stärker gebündelt. Im Fokus

Markt und Politik ist es derzeit für Stadtwerke

steht häufig der „Konzern Stadt“, aus dessen

nicht leicht, sich nachhaltig strategisch zu

Perspektive die konzertierte Durchführung,

positionieren.

Steuerung und Verteilung der Aufgaben und

Versorgungsleistungen die zentrale Rolle Die Studie, die das Kompetenzzentrum

spielt. Neue institutionelle oder gesellschafter- Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und

strukturbezogene Veränderungen können vor Daseinsvorsorge e. V. an der Universität Leipzig

diesem Hintergrund für Stadtwerke notwendig gemeinsam mit der DKB Deutsche Kreditbank

werden. Nachdem in den letzten Jahre die AG erstellt hat, analysiert auf Basis einer

Diskussion um Privatisierung vs. Rekommu- Stadtwerke-Befragung Herausforderungen

nalisierung im Vordergrund stand, implizieren sowie Handlungsfelder für Stadtwerke, die

derzeit die bereits genannten Kooperations- sich aus dem Strukturwandel im Energiemarkt

lösungen wesentliche Marktveränderungen, ergeben. Speziell institutionelle Auswirkungen

in horizontaler, vertikaler und diagonaler auf den Konzern Kommune stehen im Zentrum

Dimensionierung eine Herausforderung der Studie. Folgende Fragestellungen wurden

und Anpassungsoption. Im Hinblick auf die untersucht:Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 11

Studien

Herausforderungen

Welche Herausforderungen

Fragestellungen ergeben sich für Stadtwerke

aus der Energiewende für ihre

Geschäftsfelder?

Strategie

Welche Strategien werden

Neue Geschäftsfelder

genutzt, um diesen Welche Rolle spielen hierbei

Herausforderungen neue Geschäftsfelder?

entgegenzutreten?

Integration

Kooperation Werden mit anderen Organisation

(kommunalen) Unternehmen

Werden neue Geschäftsfelder Wie wird die Zusammenarbeit

im Rahmen integrierter

auch durch Kooperationen, bei neuen Geschäftsfeldern

Konzepte gemeinsam eine

und hier speziell vertikale organisiert (interne und externe

Strategie bzw. gemeinsam neue

Kooperationen, erschlossen? Strukturen)?

Geschäftsfelder entwickelt und

falls ja, in welchen Bereichen?

Methodisch erfolgt im Rahmen der Studie eine empirische Untersuchung durch eine schriftliche, standardisierte

Befragung. Es wurden 680 Unternehmen befragt, wovon 83 an der Umfrage teilnahmen. Der Rücklauf lag bei 12,03%.12 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

3 Aktuelle Entwicklungen im

Energiemarkt

Die Energieversorgung in Deutschland Betrachtung der bisherigen Entwicklung im

soll entsprechend des energie- Sinne einer Trendbeschreibung erfolgen.

politischen Zieldreiecks wirtschaftlich und

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen

umweltverträglich sein sowie hohes Maß

gegenüber 1990 betrug im Jahr 2014 ca. 28%.

an Versorgungssicherheit gewährleisten.

Dabei ging der Ausstoß von Treibhausgasen

Diese Ziele stehen dabei gleichwertig

von etwa 1.250 Tonnen CO2-Äquivalent im

nebeneinander. Zugleich setzt die

Jahr 1990 auf 902 Tonnen im Jahr 2014 zurück.

Bundesregierung mit ihren klima- und ener-

Nach aktuellem Stand sind diese im Jahr 2015

giepolitischen Zielstellungen den politich-

gegenüber dem Vorjahr wieder leicht auf 908

rechtlichen Rahmen des Energiemarkts. Im

Tonnen gestiegen, sodass der prozentuale Wert

Zuge der Energiepolitik der Bundesregierung

zur Treibhausgasreduktion gegenüber 1990 für

wird neben dem Ziel der Energie-

2015 nach unten korrigiert werden muss.⁴

verbrauchsreduktion und der Steigerung

der Energieeffizienz auch der Umbau der Bisher wurde der Energiemarkt maßgeblich

Erzeugungsstrukturen hin zu erneuerbaren durch den Auf- und Ausbau von Erzeugungs-

Energien forciert. Dafür sind zahlreiche kapazitäten erneuerbaren Energien als

Maßnahmen erforderlich, welche sich auf die zukünftigen Hauptenergielieferant geprägt,

verschiedenen Segmente des Energiemarkts zudem ging es vorrangig um den Netzaus- und

auswirken, bspw. auf den Bereich Energieüber- -umbau infolge des Wandels von zentralen

tragung und Energieverteilung, den Bereich zu dezentralen Erzeugungsstrukturen.

Energieerzeugung, aber auch Bereiche wie Weiterhin bildeten erste Bemühungen der

Energiehandel. Die große Herausforderung Systemintegration der erneuerbaren Energien

der erneuerbaren Energien bleibt aber die sowie Speicherlösungen den Kern. Unter

hohe Fluktuation und die noch fehlende dem Begriff „Energiewende 2.0“ wird aktuell

Speichertechnologie. Um Versorgungssicherheit die digitale Transformation des Energiever-

zu gewährleisten, werden „Brückentechnolo- sorgungssystems diskutiert. Deren Hauptziel

gien“ benötigt, solange noch keine vollständige bildet die Digitalisierung der gesamten

Systemintegration der erneuerbaren Energien Wertschöpfungskette (Energieerzeugung,

erfolgt ist und die Übertragungs- und Speicherung und Verbrauch) sowie die

Verteilnetze nicht in dem Maße aus- und effiziente Verknüpfung aller Sektoren

umgebaut wurden, dass diese Erzeugung und (bspw. Strom, Wärme oder Verkehr) und

Verbrauch in nahezu Echtzeit steuern können. möglichst vieler dezentraler (Erzeugungs-)

Nach dem Atomausstieg ist die ursprünglich als Einheiten untereinander. Darüber hinaus

Brückentechnologie vorgesehene Kernenergie gilt es im Hinblick auf das energiepolitische

weggefallen. Der Steinkohlebergbau soll Zieldreieck, neben der Umweltverträglich-

bis 2018 eingestellt werden. Daher kommt keit auch dauerhaft – insbesondere jedoch

gegenwärtig der Braunkohle, aber auch Erdgas in der Übergangsphase – die Versorgungs-

hier eine wesentliche Rolle zu. sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der

Energieversorgung bei wachsenden Anteilen

Tabelle 1 illustriert zunächst die quantitativen

der Erneuerbaren Energien zu gewährleisten,

Ziele der deutschen Energiepolitik bis 2050

folglich diese vollkommen in das Energie-

und die daraus abgeleiteten Teilziele für die

versorgungssystem zu integrieren und auch

Jahre 2020, 2030 und 2040 mit dem Status

an Systemdienstleistungen zu beteiligen.

quo 2014/2015. Die quantitativen Ziele

Vor dem Hintergrund ist seitens der

beziehen sich dabei auf Bereiche Treibhausgas-

Bundesregierung eine tiefgreifende Reform

emission, erneuerbare Energien sowie Effizienz

des Strommarktes geplant, die perspektivisch

und Verbrauch. Ein Großteil dieser Ziele

zu einer vollständigen Marktintegration der

bezieht sich dabei auf die (z. T. stufenweise)

Erneuerbaren Energien führen soll.⁵

Erreichung einer vorgegebenen Reduktion

innerhalb eines bestimmten Zeitraums – i. d. Diesen Trends unterliegen auch die Stadtwerke

R. für das Jahr 2020 und/oder 2050. Hier kann als regionale Energieversorgungsunter-

die Zielerreichung lediglich über die Ex-Post- nehmen. Insbesondere durch die Liberal-Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 13

isierung des Strommarkts und die mit der Novelle

⁴ Nach Angaben des Umweltbundesamts nahm die Treibhausgasemission um 0,7%

des EEG 2012 beschlossene Förderung der

gegenüber 2014 zu, was einer Emission von 908 Tonnen CO2-Äquivalent führt

Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren

(vgl. UBA 2016).

Energien führten zu einem hohen Anpassungsdruck

für Stadtwerke. Die Liberalisierung des Strommarkts

⁵ Vgl. bspw. Rottmann/Grüttner/Kilian 2016, S. 28

umfasste dabei als wesentliche Elemente die freie

Anbieterwahl seitens der Verbraucher und die standort-

unabhängige Leistungsanbietung der Stromversorger,

die Förderung der Direktvermarktung führte zu

zahlreiche neue Stromerzeuger auf den Markt. Zugleich

führte insbesondere auch die Direktvermarktung

von Strom aus erneuerbaren Energien infolge deren

niedrigen Produktionskosten zu deutlich sinkenden

Börsenstrompreisen. Auch hieraus ergibt sich die

Notwendigkeit neuer Geschäftsstrategien.

Tabelle 1: Quantitative Ziele der Energiewende und Status quo 2015

Zielvorgaben Status quo

2020 2030 2040 2050 2014/2015

Treibhausgasemission

Treibhausgasemission gegenüber 1990 mind. -40% mind. -55% -27,4%*

Erneuerbare Energien

Anteil am Bruttoendenergieverbrauch 18% 30% 45% 60% 13,5%

mind. 50% mind. 65%

Anteil am Bruttostromverbrauch mind. 35% EEG 2025: EEG 2035: mind. 80% 32,6%*

40 bis 45% 55 bis 60%

Anteil am Wärmeverbrauch 14% 13,2%*

Anteil im Verkehrsbereich 10% 5,3%*

Effizienz und Verbrauch

Primärenergieverbrauch ggü. 2008 -20% -50% -8,7%

Endenergieproduktivität 2008 - 2050 2,1% pro Jahr (2008 - 2050) 1,6% p. a.

Bruttostromverbrauch ggü. 2008 -10% -25% -4,6%

Primärenergiebedarf Gebäude ggü. 2008 -80% -14,8%

Wärmebedarf Gebäude ggü. 2008 -20% -12,3%

Endenergieverbrauch Verkehr ggü. 2005 -10% -40% 1,7%

* Aktualisierte Angaben für 2015 nach UBA 2016. Quelle: BMWi 2015, S. 714 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

4 Strukturwandel im Energiemarkt:

Implikationen für die Unternehmenstätigkeit der Stadtwerke

4.1 Befragungsdesign 4.2 Unternehmenskontext

Die Stadtwerke-Erhebung gliedert sich in drei An der Studie beteiligten sich 83 Stadtwerke.

Befragungsteile. In Teil A wurden allgemeine Die regionale Verteilung ist in Abbildung 1

Unternehmensangaben, wie Unternehmenssitz, dargestellt. Der Großteil der teilnehmenden

Anteilseigner- und Zielstruktur sowie Unterne- Unternehmen kam aus den Ländern

hmenssparten und Kundenstruktur erhoben. Nordrhein-Westfalen (19,3%), Baden-

Befragungsteil B fokussiert Herausforderungen Württemberg (16,9%) und Niedersachsen

aus der veränderten Energiepolitik für die (13,3%). Insgesamt nahmen mit einem Anteil

Unternehmen, bezogen auf Unternehmens- von über zwei Dritteln verstärkt Unternehmen

tätigkeit, Investitionen oder Unternehmens- aus den westdeutschen Bundesländern an der

umfeld. Teil C rekurriert auf mögliche Strategien, Umfrage teil.

mit denen den Herausforderungen begegnet

werden soll. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf Die häufigste Rechtsform bildet mit 83,1% die

Kooperationen, welche nach Kooperationsrich- GmbH. Der kommunale Eigenbetrieb spielt mit

tung, -tiefe und Sektoren differenziert werden. 2,4% der Nennungen eine nachrangige Rolle

(Abbildung 2).

Abbildung 1: Unternehmenssitz der teilnehmenden Stadtwerke nach Ländern*

Nordrhein-Westfalen 19,3%

Baden-Württemberg 16,9%

Niedersachsen 13,3%

Sachsen 10,8%

Sachsen-Anhalt 10,8%

Bayern 9,6%

Mecklenburg-Vorpommern 4,8%

Brandenburg 3,6%

Hessen 3,6%

Rheinland-Pfalz 2,4%

Thüringen 2,4%

Saarland 1,2%

Schleswig-Holstein 1,2%

n=83; Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).

* Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung der Abbildungen nicht genau 100% erreicht werden.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 15

Abbildung 2: Rechtsform der teilnehmenden Stadtwerke

GmbH

GmbH 83,1%

83,1%

GmbH&&Co.

GmbH Co.KGKG 10,8%

10,8%

AGAG 3,6%

3,6%

Eigenbetrieb

Eigenbetrieb 2,4%

2,4%

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).

Kommunale Anteilseigner dominieren die Zusammensetzung des Gesellschafterkreises. Insgesamt sind

60,2% der Unternehmen zu 100% in kommunaler Anteilseignerschaft. Jedoch zeigen sich hier regionale

Unterschiede. Besonders hoch ist die Anzahl solcher Unternehmen in den Bundesländern Mecklen-

burg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen⁶, hingegen sind Unternehmen mit 100%

kommunalen Anteilseignern in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt deutlich weniger vertreten.

⁶ Aufgrund der geringen Nennungen ist die

Aussagekraft für die Länder Schleswig-

Holstein, Saarland, Rheinland-Pfalz und

Thüringen eingeschränkt.

Abbildung 3: Anteilseignerstruktur nach Bundesländern

Baden-Württemberg 42,9% 50,0% 7,1%

Bayern 100,0%

Brandenburg 66,7% 33,3%

Hessen 66,7% 33,3%

Mecklenburg-Vorpommern 100,0%

Niedersachsen 63,6% 36,4%

100% kommunal

Nordrhein-Westfalen 56,3% 43,8%

Rheinland-Pfalz 50,0% 50,0%

unter 100% - 50% kommunal

Saarland 100,0%

Sachsen 55,6% 44,4%

unter 50% - 25% kommunal

Schleswig-Holstein 37,5% 50,0% 12,5%

Sachsen-Anhalt 100,0% unter 25% kommunal

Thüringen 50,0% 50,0%

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).16 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

Der Gesellschafterkreis der teilnehmenden Unternehmen ist dabei wenig diversifiziert. 65,1% der

Unternehmen mit ausschließlich kommunaler Anteilseignerstruktur befinden sich im Eigentum

eines kommunalen Gesellschafters. Sofern eine private Beteiligung vorliegt, überwiegt auch

hier mit 26,5% die Beteiligung eines privatrechtlichen Anteilseigners.

Abbildung 4: Anzahl privater und kommunaler Anteilseigner der Unternehmen

4,8% 6,0% 4,8% 6,0%

13,3% 13,3%

24,1% 24,1%

26,5% 26,5% 60,2% 60,2%

Anzahl Anzahl

privater kommunaler

Anteilseigner 65,1% 65,1% Anteilseigner

keinen genau 1 2 bis 5 mehr als 5

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).

Kommunale Anteilseigner richten ihren Schwerpunkt in der

Steuerung der teilnehmenden Stadtwerke auf zwei Aspekte:

die Unterstützung des kommunalen Querverbundes und

die Vorgabe einer Mindestausschüttung.

Abbildung 5: Einflussbereiche der kommunalen Anteilseigner

Kommunaler Querverbund 50,6%

Mindestausschüttung 44,6%

Investitionsvorgaben 26,5%

Bürgerbeteilligungen 7,2%

Sonstige / Andere 10,8%

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 17

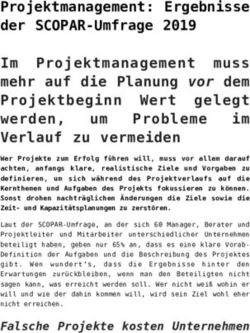

50,00

Eigenkapitalquote - Vergleich

45,00

50,00

39,5 39,8 40,0

40,00 39,3 38,5 38,3 38,3

DIES KORRESPONDIERT 35,00

45,00

AUCH MIT DEN 40,00

39,5 39,3 39,8 40,0

38,5 38,3 38,3

ERGEBNISSEN DES

30,00

35,00

STADT WERKE- 25,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VERGLEICHS, WELCHEN DIE

30,00

DEUTSCHE KREDITBANK 25,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IM ZUGE IHRER Mittlere Streuung Median

KUNDENAUSWERTUNG

87,9 87,9 87,9

90,00 90,00 90,00

DURCHFÜHRT HAT.

Aussschüttungsquote

80,5 - 80,5

80,6 Vergleich

78,6

80,6 81,2

80,5

78,6

80,6 81,2

78,6

81,2

80,00 80,00 80,00

75,9 75,9

87,9 75,9

80%

90,00

71,4 71,4 71,4

70,00 70,00 70,00 81,2

80,5 66,9 80,6 66,9 66,9

63,9 63,980,00 64,2 63,9 64,2 64,2 63,6 78,6

63,1 63,6 63,1 63,1 63,6

75,9 62,8 62,8 62,8

59,4 59,4 59,4

ca.

60,00 60,00 60,00 71,4

55,6 55,6 55,6

70,00

66,9

63,9 50,4 50,4 50,4

64,2 63,1 63,6

50,00 50,00 50,00 62,8

59,4

60,00

41,5 43,4 41,5

55,6 43,5 43,4 41,5 43,5 43,4 43,5

39,3 39,3 39,3

40,00 40,00 40,00

34,7 34,7 34,7 50,4

50,00

DER STADT30,00

WERKE 30,00 40,00

30,00

39,3

41,5 43,4 43,5

SCHÜT TETEN 2014 AN 2008

IHRE

34,7

20,00 20,00 20,00

20092008 2010 2009 2008

20112010 2009

2012 2011 2010

2013 2012 2011

2014 2013 2012 2014 2013 2014

30,00

ANTEIL SEIGNER AUS.

20,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ÜBER Durchschnitt komm. Stadtwerke komm. Anteil < 100%

85%

12,00

Investitionsquote - Vergleich

10,00

12,00

8,00

10,00 6,9 7,1 6,9

6,1 6,1

6,00

DAVON TATEN 8,00

4,8 4,9

6,9 7,1 6,9

DIES MIT EINER

4,00 6,1 6,1

6,00

4,8 4,9

AUSSCHÜT TUNGSQUOTE 2,00

2008

4,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

VON ÜBER 50%.

2,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mittlere Streuung Median18 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

Privatrechtliche Anteilseigner nehmen neben ihrer Kontroll- und Aufsichtsfunktion insbesondere

eine fachspezifisch beratende Rolle ein. Zudem stellen sie für die teilnehmenden Stadtwerke

oftmals einen weiteren strategischen Partner dar.

Knapp die Hälfte der teilnehmenden Stadtwerke weist eine mittlere Unternehmensgröße auf

(Umsatz zwischen 25 und 100 Mio. € p.a.; 49,4%), etwa ein Viertel der Unternehmen liegen unter

25 Mio. € Jahresumsatz.

Abbildung 6: Unternehmensgröße anhand des Jahresumsatzes 2014

weniger als 10 Mio. Euro 8,4%

10 Mio. bis 25 Mio. Euro 15,7%

25 Mio. bis 50 Mio. Euro 26,5%

50 bis 100 Mio. Euro 22,9%

mehr als 100 Mio. Euro 18,1%

keine Angabe 8,4%

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).

Diese spiegelt sich ebenfalls in der Anzahl der versorgten Kunden wider. Die Mehrheit der

Studienteilnehmer verfügt über bis zu 40.000 Privatkunden, bis zu 1.000 private Gewerbekunden

und bis zu 75 öffentliche Gewerbekunden. Dabei überwiegen Unternehmen, welche 10.000 bis

25.000 Privatkunden, 100 bis 500 private Gewerbekunden und 10 bis 25 öffentliche Gewerbekunden

versorgen.

Abbildung 7: Anzahl der Privatkunden (SLP-Kunden⁷)

Anzahl versorgter Privathaushalte

weniger als 5.000 6,0%

5.000 bis 10.000 10,8%

10.000 bis 25.000 32,5%

25.000 bis 40.000 16,9%

mehr als 40.000 12,0%

keine Angabe 21,7%

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).

⁷ Standard-Last-ProfilStrukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 19

Abbildung 8: Anzahl der privaten Unternehmen (RLM-Kunden⁸)

weniger als 50 4,8%

versorgte private Unternehmen

50 bis 100 7,2%

100 bis 500 31,3%

500 bis 1.000 10,8%

mehr als 1.000 19,3%

keine Angabe 26,5%

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).

⁸ Registrierende Leistungsmessung

Abbildung 9: Anzahl der öffentlichen Institutionen (RLM-Kunden)

versorgte öffentliche Institutionen

weniger als 5 10,8%

5 bis 10 4,8%

10 bis 25 21,7%

25 bis 75 14,5%

mehr als 75 16,9%

keine Angabe 31,3%

Quelle: Kompetenzzentrum und DKB (2016).20 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

Die teilnehmenden Stadtwerke verfügen über eine hohe, regionale, wenngleich produktspezi-

fische Wertschöpfungstiefe. Nahezu alle Teilnehmer sind im Vertrieb der Kernprodukte Strom, Gas

und Wärme und dem Betrieb der dazugehörigen Netze tätig. Abhängig vom Geschäftsfeld wird

die Wertschöpfungstiefe um die Erzeugung (Strom, Wärme) und das Angebot von Zusatzdienst-

leistungen (z. B. Messdienstleistungen) ergänzt. Der Handel mit Strom und Gas wird von größeren

Stadtwerken betrieben und ist aufgrund der Gewichtung dieser Stadtwerke in der Gesamtgruppe

dieser Studie ein nachrangiges Geschäftsfeld. Der Betrieb des regionalen öffentlichen Nahverkehrs

spielt mit 12,0% ebenfalls eine untergeordnete Rolle. In Bezug auf sonstige Aufgabenfelder wurden

die Wasserversorgung und der Bäderbetrieb am häufigsten genannt.

Der Ausbau erneuerbarer Energien, der Netzaus- und -umbau und neue Dienstleistungen im

Energiebereich, neue Geschäftsfelder wie Quartiersentwicklung oder neue Mobilitätskonzepte

korrespondieren mit einem erhöhten Bedarf an Finanzmitteln. Ferner rechnen sich derzeit aufgrund

des Marktdesigns vielfach die hohen Investitionen in effiziente GuD- oder anderen konventionelle

Kraftwerke für viele Stadtwerke nicht. Die Studienteilnehmer finanzieren den Ausbau ihrer

Geschäftstätigkeit zum einen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung), über

Gesellschaftereinlagen (Eigenkapitalerhöhungen oder Gesellschafterdarlehen) oder über

langfristige Bankdarlehen. Keines der teilnehmenden Stadtwerke gab an, dass der bisher

erforderliche Kapitalbedarf nicht gedeckt werden konnte. Zudem wurde kein Änderungsbedarf

im Hinblick auf die gewählte Finanzierungsform oder die verwendeten Finanzierungsprodukte

benannt. Klassische Bankfinanzierungen werden somit bevorzugt. Dies ist vor allem in den sehr

günstigen Finanzierungskosten begründet. Die Aufnahme zusätzlichen Fremdkapitals ist jedoch

nicht unbegrenzt möglich und nur den Unternehmen offen, die über eine ausreichende Fremd-

kapitalkapazität verfügen. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund des sich ändernden

Regulierungsumfeldes für Banken (bspw. Basel III) und deren Risikoeinschätzung kommunaler

Strukturen. Ferner könnten aufgrund der Finanzierungsherausforderungen (in Erzeugung, Netzen,

Dienstleistungen) alternative Finanzierungsformen an Bedeutung gewinnen. Die Bandbreite

reicht dabei von Bürgerprojekten bis hin zu Finanzierungen über bzw. mit institutionellen

Finanzinvestoren.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 21

WERTSCHÖPFUNGS-

S TUFEN

VON DEN BEFR AGTEN

UNTERNEHMEN SIND...

96,4% GE SCHÄF TSBEREICHSFELDER

IM VERTRIEB,

DIE GESCHÄF TSFELDER DER BEFR AGTEN

86,7% UNTERNEHMEN UMFA SSEN ZU...

IN DER VERTEILUNG/

DEM NETZBETRIEB,

96,6% STROM,

63,9% 91,6% GA S,

81,9%

IN DER ER ZEUGUNG

63,9% WÄRME,

IN SERVICES UND

12,0% ÖPNV SOWIE

32,5% 72,3% ANDERE GESCHÄF TSBEREICHE.

IM HANDEL TÄTIG.

25, 3% DER UNTERNEHMEN SIND AL S

INTEGRIERTES UNTERNEHMEN TÄTIG.22 Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit

4.3 Herausforderungen aus der veränderten Energiepolitik

4.3.1 Status quo: Struktur und räumliche Verteilung der Energieerzeugung

Gegenwärtig beträgt der Anteil erneuerbarer das Übertragungsnetz konzipiert. Erneuerbare

Energien am Strommix etwa 30%, wobei Windkraft Energie wird hingegen dezentral und verteilt

und Biomasse hier den überwiegenden Anteil über das gesamte Bundesgebiet erzeugt, wobei

einnehmen (vgl. Abbildung 10). Es zeigt sich, dass sich für bestimmte Energieträger hier gewisse

erneuerbare Energieträger in der Rangfolge direkt räumliche Konzentrationen zeigen. So wird

nach der Braunkohle stehen und folglich für die Windkraft vorrangig im Norden und Solarenergie

Stromerzeugung von Bedeutung sind. hauptsächlich im Süden erzeugt. Besonders die

zunehmende Stromerzeugung aus Windkraft

Das Leistungsangebot steht dem Strommarkt nicht

bedingt zahlreiche Herausforderungen für

kontinuierlich zur Verfügung, da die Leistung aus

Energieversorger, nicht nur infolge der bereits

Wind- und Solarenergie von den Wetterverhält-

genannten Volatilität. Bedingt durch klima-

nissen abhängt und damit mitunter sehr volatil

tisch-topologische Gegebenheiten sind (Onshore-)

ist. Folglich wird das Angebot an gesicherter

Windkraftanlagen derzeit i. d. R. nur im Norden/

Leistung gegenwärtig fast ausschließlich durch

Nordosten Deutschlands wirtschaftlich zu

konventionelle Kraftwerke bereitgestellt. Während

betreiben, der Hauptenergieverbrauch findet

die Erzeugung konventioneller Energie räumlich

aber im Süden und Westen statt. Erneuerbare

zentralisiert und i. d. R. an Lagerstätten gebunden

Energie wird demnach vorrangig von Nord

ist, erfolgt die Erzeugung erneuerbarer Energien

nach Süd/West transportiert. Dies stellt

dezentral und teilweise in Abhängigkeit natur-

maßgeblich den Energietransport und damit

räumlich-klimatischer Gegebenheiten. So finden

Einspeisung, Übertragung und Verteilung vor

sich Kohlekraftwerke v. a. im Rheinischen Revier,

Herausforderungen und ist folglich wesentlicher

in der Lausitz und im mitteldeutschen Raum.

Faktor des Übertragungsnetz- als auch – für

Auf Basis dieser Standorte ist größtenteils auch

Stadtwerke relevant – Verteilnetzausbaus.

Abbildung 10: Anteile der Energieträger an der Bruttostromerzeugung 2015

Photovoltaik 5,9%

Erneuerbare Energien

Wasserkraft 3,0%

Biomasse 7,7%

18,1%

(inkl. biogener Müll) Steinkohle

30,1%

Windenergie 13,5%

Braunkohle

Erdgas

23,8%

4,8%

Kernenergie

14,1%

9,1% Sonstige

Eigene Darstellung, Datengrundlage: BMWi, Stand 04/2016. https://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/erneuerbare-energien-auf-einen-blick.html.Strukturwandel im Energiemarkt: Implikationen für die Unternehmenstätigkeit 23

4.3.2 Herausforderungen und Chancen für Stadtwerke aus der Energiepolitik der Bundesregierung

Die klima- und umweltpolitischen Ziele der

Bundesregierung wirken auf zahlreiche Bereiche

der Stadtwerke. Während regelmäßig über den

Ausbau der Erzeugungskapazitäten erneuerbarer

Energieträger oder den Stromnetzausbau berichtet

wird, stehen andere für die Zielerreichung relevante

Bereiche des Energiesektors weniger stark im

Fokus. Ein Beispiel bildet der Wärmemarkt, der

eine wesentliche Relevanz für die Reduzierung

der CO2-Emissionen und folglich den Klimaschutz

aufweist, da dieser einen Anteil von ca. 40% am

Energieverbrauch in Deutschland impliziert. Hier

benötigen seit 2009 Gebäude nach § 16 EnEV einen

im Rahmen der sogenannten „Energiewende

„Energieausweis“, der energieeffiziente Gebäude

2.0“⁹ Speicherlösungen, Virtuelle Kraftwerke oder

voraussetzt. Bei Neubau oder Sanierung von

Demand-Side-Management an Bedeutung gewinnen.

Gebäuden sind nun Richtwerte für Primärener-

Virtuelle Kraftwerke zeichnen sich dadurch

giebedarf und Wärmeschutz vorgeschrieben, welche

aus, dass sie dezentralen Stromerzeugungs-

zu höheren Baukosten oder kostenintensiveren

einheiten bündeln, wie zum Beispiel Photovoltai-

Sanierungsmaßnahmen führen können. Auch hier

kanlagen, Wasserkraftwerke, Biogas- und Wind-

können Stadtwerke im „Konzern Stadt“ wesentliche

energieanlagen. Sie können damit

Akteure darstellen.

nachfragebetonter Leistungen aus Großkraftwerken

ersetzen. Virtuell bedeutet vor diesem Hintergrund,

Grundsätzlich wird sich der im Rahmen der

dass die Erzeugung mehrere Standorte umfasst.

Energiewende vollziehende Wandel der Erzeu-

Demand-Side-Management oder Lastmanagement

gungsstrukturen hin zu kleinen, dezentralen

impliziert die Steuerung der Nachfrage

Anlagen auf die Strukturen der Energiewirtschaft

nach netzgebundenen Dienstleistungen bei

auswirken. Stadtwerke scheinen auf den ersten Blick

verschiedenen Abnehmern (Industrie, Gewerbe

vor dem Hintergrund ihres regionalen Versorgungs-

und Haushalte). Durch das Demand-Side-Manage-

ansatzes Nutznießer der Energiewende zu sein.

ment kann eine Verringerung der Nachfrage erreicht

Allerdings besteht besonders für moderne, effiziente

werden, ohne das Angebot zu erhöhen (z. B. durch

Kraftwerke infolge von Einspeisevorrang und Eins-

Erhöhung der Erzeugung von Strom).

peisevergütung ein enormes Wirtschaftlichkeits-

problem, da diese derzeit nicht mehr kostendeckend

Im Rahmen der Erhebung in der Studie ist unstrittig,

betrieben werden können. Zudem kommt es durch

dass die energiepolitischen Vorgaben, speziell

die bisherige Förderung der erneuerbaren Energien

der Ausbau der erneuerbaren Energien, zu einer

zu keiner bedarfsgerechten Erzeugung, was

steigenden Zahl von Marktteilnehmern führen, wobei

wiederum die Netzstabilität und Versorgungssicher-

verstärkt auch Bürger an die Energieerzeugung

heit gefährden könnte. Allerdings ergeben sich auch

partizipieren und in diese investieren.

Chancen für Stadtwerke aus dem energiepolitischen

Rahmen: Aufgrund ihrer traditionellen regionalen Die Notwendigkeit, sich aufgrund dieses

Verankerung und Nähe zu den Endverbrauchern Strukturwandels unternehmensstrategisch

können sich neue Geschäftsfelder ergeben. Dazu neu auszurichten, wird unter den Studienteil-

sind jedoch Strategien sowie auch Anpassungen nehmern mehrheitlich hoch oder sehr hoch

sowohl in den Netzinfrastrukturen als auch im eingeschätzt. Diese Sichtweise fällt unabhängig

zukünftigen Marktdesign erforderlich. Bspw. werden vom zugrundeliegenden Geschäftsfeld aus (vgl.

Abbildung 11).

⁹ Vgl. Rottmann/Grüttner/Kilian (2016),Sie können auch lesen