Archäologie - Historische Archäologie

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Historische

Sonderband 2020 Archäologie

Thomas Kersting

Archäologische Denkmalpflege an Objekten des

20. Jahrhunderts in Brandenburg

Abstract

Since 1991 Brandenburg has one of the most modern monument pro-

tection laws in Germany without any age restrictions for archaeological

monuments. In addition, there is a considerable density of places and

material that witness war and terror from two world wars and two dic-

tatorships in the region around the former “Reichshauptstadt”. There-

fore, archaeology of contemporary history is not an academic idea for

archaeological monument preservation in Brandenburg, but a concrete

and pressing task: the monuments are there and their number is de-

creasing. For example, the Monument Office deals with an increasing-

ly wide range of archaeological monuments from the 20th century. It is

striking that the public reaction is very different from that of ”normal“

archaeology – aspects of crime and suffering, victims and remembrance

must be taken into account. In this context, archaeology is taking on a

new role. As an evidence-providing institution, it is gaining influence

in current social discourses against tendencies that deny Nazi crimes.

Practical examples show the development of our activities as a learning-

process in several well-defined phases.

Zusammenfassung

Seit 1991 gibt es in Brandenburg eines der modernsten Denkmalschutzge-

setze in Deutschland, es kennt u. a. keinen Altersvorbehalt für archäologi-

sche Denkmale. Zudem findet sich hier, d. h. in der Region um die ehema-

lige Reichshauptstadt, eine erhebliche Dichte an Orten und materiellen

Zeugen von Krieg und Terror aus zwei Weltkriegen und zwei Diktaturen.

Daher ist „Archäologie der Zeitgeschichte“ für die archäologische Denk-

malpflege in Brandenburg keine akademische Spielerei, sondern eine

konkrete und drängende Pflichtaufgabe: Die Denkmale sind da, und ihre

Zahl nimmt ab. So befasst sich das Denkmalamt mit einer zunehmend

breiter werdenden Palette an Bodendenkmalen des 20. Jahrhunderts.

Auffallend ist dabei, dass die Reaktion der Öffentlichkeit eine ganz andere

Zitation:/cite as:

ist als bei „normaler“ Archäologie – Aspekte von Verbrechen und Leiden, T. Kersting, Archäologische Denkmal-

Opfern und Gedenken sind zu berücksichtigen. In diesem Zusammen- pflege an Objekten des 20. Jahrhun-

hang wächst der Archäologie eine neue Rolle zu: Sie kann als beweissi- derts in Brandenburg. In: F. Jürgens/U.

Müller (Hrsg.), Archäologie der Moderne.

chernde Instanz gegen Tendenzen der Relativierung und Leugnung von Standpunkte und Perspektiven. Son-

NS-Verbrechen eine Wirkung im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs ent- derband Historische Archäologie 2020

falten. Praxisbeispiele zeigen die Entwicklung unserer Tätigkeit als einen (Onlineversion), 221–250

‹doi 10.18440/ha.2020.115›

Lernprozess in mehreren gut abgrenzbaren Phasen.Einleitung

Seit den 1990er Jahren befasst sich die Landesarchäologie – die archäo-

logische Denkmalpflege – in Brandenburg mit einer zunehmend breiter

werdenden Palette an Bodendenkmalen des 20. Jahrhunderts (Abb. 1).

Hierbei spielt die Frage der Auswahl eine wichtige Rolle, denn im Ge-

gensatz zur reinen Forschung an einer Universität kann sich die Denk-

malpflege nur mit Dingen befassen, die Denkmalwert haben. Dieser

Aspekt ist unser Zugang zu dem Thema, dem hier zunächst in einigen

grundsätzlichen Überlegungen nachgegangen wird, ehe anhand eini-

ger Praxisbeispiele die Entwicklung unserer Tätigkeit in mehreren gut

abgrenzbaren Phasen dargestellt wird (s. a. Kersting 2014; 2015; 2016a;

2018b).

Abb. 1. Archäologie des 20. Jahrhun-

derts: eine Auswahl der Herausforde- WAFFENPRODUKTION Fluchttunnel

rungen (Grafik: Th. Kersting). Glienicke

Industrieanlagen

DDR-

Kraftwerk Flugzeugproduktion Grenzanlagen

Vogelsang Kleinmachnow, Brieskow-

Finkenheerd, etc……

DIKTATUR

Militärischer NKWD Speziallager

Forschungskomplex Ravensbrück, Lieberose

Gottow Kummersdorf, Falkenhagen

Zwangsarbeiterlager Konzentrationslager

Keller überall Sachsenhausen, Ravensbrück

Bombenkrieg,

Schützen- Häuserkampf

Außenlager

gräben überall Lagerplätze

Waldlager Todesmarsch

Gefangenenlager

Shukow- Rote Armee Belower Wald

Schlachtfelder 2. Weltkrieg: Luckenwalde,

Halbe, Seelow Bunker 1945 Fürstenberg/Oder, Mühlberg/Elbe

Krankenhaus

Reitwein

Luftschutzbunker Müllkippen Mahlow

Flugzeugwracks Wünsdorf, Ludwigsfelde

Deponie Klandorf

Lagermüll Ravensbrück

überall TERROR

Gräber

Gefangenenlager

1. Weltkrieg: Wünsdorf, Dyrotz, Soldaten Gräber Täterorte

Döberitz, Frankfurt/O.

Russen Zivilopfer Carinhall

WELTKRIEGE Deutsche Lieberose

Nazi-Verstecke

Stolpsee, Ludwigsfelde, etc.

Voraussetzungen und Grundlagen

Die Landesarchäologie Brandenburg ist sozusagen im (ehemali-

gen) „Zentrum des Bösen“ tätig, wo sich im Umkreis der ehemaligen

Reichshauptstadt alle Arten von Zwangslagern konzentrierten, und hat

daher eine besondere Verantwortung für diese Denkmäler wahrzu-

nehmen (Abb. 2). Im heutigen Brandenburg lagen gleich zwei große na-

tionalsozialistische Konzentrationslager, nämlich die von Sachsenhau-

sen und Ravensbrück. Zu diesen beiden Lagern wurden nach und nach

insgesamt über 100 Außenlager angelegt, und sie sind offiziell seit 1959

bzw. 1961 Gedenkstätten der nationalsozialistischen Verbrechen. Nach

der Wende sind hier – meist veranlasst durch gestalterische Maßnah-

men – jeweils größere Untersuchungs-, Forschungs- und Restaurierungs-

projekte auf dem Gelände durchgeführt worden, zunehmend auch mit

Methoden und Fragestellungen der archäologischen Disziplin (Morsch

2015; 2016). Noch vor etwa 20 Jahren spielte die „Disziplin Archäologie“

im Zusammenhang mit der Erforschung nationalsozialistischer Hinter-

lassenschaften fast keine Rolle. Nach einer ganzen Reihe erfolgreicher

Ausgrabungen in ehemaligen Lagerarealen in Brandenburg ist die Ar-

chäologie mittlerweile aber integrierter Bestandteil der Forschung ge-

worden. Eine analytische Zusammenschau des dabei Erreichten steht

222 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der Modernesowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene noch aus, ist aber in Ar- beit. Interessant ist aber auch, den anlässlich der Ausgrabungen zu be- obachtenden Reaktionen der Öffentlichkeit nachzuspüren, wie es hier im Folgenden geschehen soll (Kersting 2015; Kersting/Müller 2015). Generell ist nicht damit zu rechnen, dass Dokumentationen aller Än- Abb. 2. Bodendenkmäler des 20. Jahr- derungen, Erweiterungen und Neubauten, die an den ehemaligen La- hunderts in Brandenburg (Geo- gern vorgenommen wurden, aufbewahrt wurden, falls sie überhaupt basisdaten: Landesvermessung und existierten. Insbesondere bei temporären Bauten sind Veränderungen Geobasisinformation Brandenburg; am Baubestand nicht dokumentiert worden, und gerade deswegen Fachdaten: Brandenburgisches kann die Archäologie hier entscheidende Erkenntnisse bringen. Auf den Landesamt für Denkmalpflege und ersten Blick existiert umfangreiches schriftliches Quellenmaterial, und Archäologisches Landesmuseum). man ist im Allgemeinen über die Vorgänge und Verbrechen informiert. Tatsächlich aber herrscht ein ausgesprochener Mangel an Schriftquellen, Karten, Plänen und Bildmaterial, vor allem an Bauakten, aus der Zeit der Errichtung und Existenz der Lager (Oebbecke 1995). Viele Dokumente wurden von den Tätern in letzter Minute 1945 zer- stört. Aus Schuldbewusstsein, zur Geheimhaltung und Verschleierung wurden Papiere und Akten vernichtet und stehen als historische Quel- len nicht mehr zur Verfügung. Die Alliierten haben schriftliche Quellen als Beweismaterial sichergestellt, zu denen der zeitgeschichtlichen For- schung bis heute kein kompletter Zugang gewährt wird. Die Betriebsar- chive der beteiligten Konzerne werden nur selten der Forschung zugäng- lich gemacht, und die mündlichen Quellen sind nur ein kleiner – und Thomas Kersting | Archäologische Denkmalpflege an Objekten des 20. Jahrhunderts in Brandenburg 223

sehr subjektiver – Bruchteil der Gesamtgeschichte. Der archäologische

Befund muss also zum Sprechen gebracht werden, und bei Untersu-

chungen an Lagerstandorten in Brandenburg werden z. B. immer wieder

Unterschiede zwischen den zeitgenössischen Plänen und der konkreten

Bauausführung in den archäologischen Ergebnissen dokumentiert.

Da in Brandenburg aufgrund der Nähe zur damaligen Reichshaupt-

stadt Berlin die Dichte derartiger Spuren mit Denkmalcharakter außer-

gewöhnlich groß ist, hat sich die brandenburgische Bodendenkmalpfle-

ge im Laufe der 1990er Jahre der zunächst völlig neuartigen Aufgabe

gestellt und sich mittlerweile in Deutschland eine gewisse Vorreiterrolle

beim spezifischen Umgang mit dieser Denkmalgattung sichern können1.

Ein Denkmalschutzgesetz (von 1991, das erste in den neuen Bundes-

ländern) ohne zeitliche Begrenzung der Denkmale ermöglicht im Zu-

sammenhang mit der Führung der Denkmalliste durch das Fachamt,

alle zur Kenntnis gelangenden Lagerstandorte als Bodendenkmale

abzugrenzen und auszuweisen. Die vermehrte Zusammenarbeit mit

Forschungseinrichtungen soll angesichts der Vielfalt dieser Denk-

malgattung, deren Erforschung noch am Anfang steht, das ganze Po-

tential des historischen und archäologischen Methodenspektrums

nutzen. So sollen die verschiedenartigen Aspekte des nationalsozia-

listischen „Lager-Systems“ erhellt und mit den pädagogischen Mög-

lichkeiten der Vermittlung der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Eine Aufgabe der archäologischen Denkmalpflege ist eine flächige

Inventarisation NS-zeitlicher Lagerstandorte, was erst einen umfas-

senden Schutz dieser Denkmalgruppe ermöglicht. Ausreichend wäre

es, zunächst sämtliche bekannten Lageranlagen überblicksartig zu er-

fassen, um in der Bauleitplanung entsprechend auf vorhandene Struk-

turen reagieren zu können. In Brandenburg ist man auf diesem Wege

schon sehr weit.

Die Erforschung materieller Hinterlassenschaften der Zeitgeschichte

in Brandenburg erfolgt in Zusammenarbeit mit den Universitäten Ber-

lin und Wien, auch um den eigenen Kompetenzerwerb abzusichern.

Hier sind vor allem die Auswertung von Lage- und Funktionsmerkma-

len in Kooperation mit dem Projekt „Terrorspace“ der Universität Wien,

vertreten durch Claudia Theune, am Lagersystem Mauthausen zu nen-

nen (Theune-Vogt 2012) sowie gemeinsame Projekte mit Reinhard Bern-

beck, Humboldt-Universität Berlin (Bernbeck 2017).

Dem wissenschaftlichen Interesse dient die systematische Erfassung

der Lagerstandorte in Brandenburg durch Auswertung der Brandenburg

betreffenden Standardwerke2, historischer Quellen, Aufsuchen im Ge-

lände sowie Lokalisierung mittels historischer Luftbilder und Digitalem

Geländemodell. Letztendlich zielt die Erfassung aber auf die Eintragung

als Fundplatz bzw. als Bodendenkmal in die Denkmalliste des Landes

Brandenburg, um die dauerhafte Erhaltung sicherzustellen. Gleichrangi-

ges Ziel muss dabei die Vermittlung und Musealisierung sein – entweder

am originalen Ort, im Landesmuseum im Paulikloster oder in geeigne-

ten Formaten bei den Gedenkstätten.

Die Verantwortlichen der großen Wanderausstellung zum Thema

„Zwangsarbeit“ glaubten noch im Jahr 2010, auf Überreste der materiel-

1

So fand das Kolloquium „Bodendenk- len Kultur zur Vermittlung ihrer Inhalte verzichten zu können (vgl. Knig-

mäler der Neuzeit“ des Verbands der ge u. a. 2010, 9). Immerhin greift die Dauerausstellung des Dokumentati-

Landesarchäologen schon im Jahr 1994 onszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin Schöneweide seit 2013 auch auf

statt (Ausgrabungen und Funde 40, aktuelle archäologische Funde und Ergebnisse auch aus Brandenburg

1995, 1–62).

zurück (Glaunig 2013, 114; 138; 164). Das archäologische Fachamt weiß

2

Benz/Distel 2006; Bräutigam 2003;

Endlich u. a. 1999; Kubatzki 2001; um die Qualität der Funde und Befunde und wird deswegen offensiv

Meyer/Neitmann 2001; Morsch/Ohm tätig, um seine Zuständigkeit für Orte der Zeitgeschichte zu demonst-

2014. rieren und sie in den Fokus der Landesarchäologie zu rücken, dies aber

224 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der Modernenicht nur – wie meist sonst – im gesetzlich definierten „Öffentlichen In- teresse“, sondern es tut dies nun verstärkt im Lichte eines echten Inter- esses der Öffentlichkei. Dies trägt dem Ziel Rechnung, das in der Kul- turentwicklungskonzeption des Landes Brandenburg für die Tätigkeit des Landesamtes formuliert ist: den Bürgern ein Indentifikationsange- bot zu machen, zur „Identitätsstiftung“ in Brandenburg beizutragen. Ein Legitimationsproblem hat die Landesarchäologie in Brandenburg seit der Durchsetzung von ersten Maßnahmen an „vergessenen“ La- gerstandorten und deren sehr erfolgreichen öffentlichen Präsentation nicht mehr. Archäologie der Zeitgeschichte – Fokus Gedächtnis Der Zugang zum Thema „Gedächtnis“ mit seinem ambivalenten Be- deutungsfeld von Erinnerung bis Gedenken (Kersting/Theune 2016) ist meist der sehr pragmatische und eher „theorieferne“ der archäolo- gischen Denkmalpflege. Für diese ist der entscheidende, denkmalbe- gründende Faktor, dass materielle Reste etwas über die „Geschichte des Menschen“ aussagen, wie es meist in den Denkmalschutzgesetzen formuliert wird. Dazu gehören die sogenannten „authentischen Orte“ der NS-Diktatur, die in der Geschichtsvermittlung und der Erinnerungs- kultur einen hohen Stellenwert genießen. Ergänzend und in Zukunft stellvertretend für die Zeitzeugen, von denen nur noch wenige leben, beglaubigen und veranschaulichen sie das historische Geschehen an- hand ihrer Materialität. Orte des Unrechts sind als Untersuchungsobjekt nicht „neutral“, son- dern bergen Konfliktpotential durch die Einbindung verschiedener Inte- ressengruppen (Denkmalpflege, Gedenkstätten, Eigentümer, Investoren, gesellschaftliche Gruppen wie z. B. Opfer- bzw. Hinterbliebenenvereine). Für eine Institution wie das Landesamt spielt ihr „politischer Charakter“ eine nicht unwesentliche Rolle, hier ist Sensibilität gefordert. Gerade ihr Charakter als „Opferorte“ macht es auf der anderen Seite dem Fachamt derzeit leicht, sie unter Schutz zu stellen – einem solchen Vorgang wird niemand widersprechen, um nicht Beifall „von der falschen Seite“ zu bekommen. Im Gegenteil – häufig verspüren im heutigen Brandenburg Gemeinden und ihre Bürger*innen einen gewissen Legitimationsdruck, sich „gegen Rechts“ zu positionieren, und begrüßen die Ausweisung entsprechender Bodendenkmale in ihrer Funktion als Erinnerungsort. Notwendig und nützlich ist es, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Bedeutung zeitgeschichtlicher Komplexe für die Landesarchäolo- gie stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Immer noch werden wertvolle Informationen zu Lagerstandorten o. Ä. nicht an das zustän- dige Fachamt weitergeleitet, weil Privatpersonen, Vereine oder Insti- tutionen – bei ihrem lobenswerten Bestreben, Gedenkorte zu schaf- fen – sich nicht darüber im Klaren sind, dass diese Orte auch Belange der Landesarchäologie berühren. Dabei ist immer wieder festzustellen, dass überall dort, wo mit archäologischen Methoden zeitgeschichtliche Kenntnis- und Forschungslücken geschlossen, neue Fragen formuliert oder Unsichtbares sichtbar gemacht werden kann, neben der wissen- schaftlichen Relevanz sich sofort auch eine öffentliche Wahrnehmung einstellt, die über die der „normalen“ Ur- und Frühgeschichtlichen Ar- chäologie weit hinausreicht. Thomas Kersting | Archäologische Denkmalpflege an Objekten des 20. Jahrhunderts in Brandenburg 225

Fokus Methodologie

Da es die vorrangige Aufgabe der archäologischen Denkmalpflege

ist, vorhandene Denkmale zu schützen, beschäftigt sie sich zunächst

kaum mit Methodologie. Dabei muss sie die Denkmale natürlich erst

einmal (er)kennen und auch den Umstand, dass sie dafür zuständig

ist. Die Anlässe für unsere reagierende Tätigkeit kommen in der Regel

von außen: Bauplanungen an Standorten ehemaliger Lager werden oft

erst bei Realisierung bekannt; der Wandel der musealen (und ideolo-

gischen) Konzeption der Gedenkstätten „erfordert“ neue Gestaltun-

gen, in der Regel mit Bodeneingriffen; Workcamps mit bester pädago-

gischer Zielsetzung greifen in den Boden ein; Raubgrabungen erfolgen

an bestimmten Täterorten (z. B. Carinhall) und hinterlassen Löcher im

Boden; Sachverhaltsaufklärungen an NS-Tatorten sind erforderlich;

Nachsuchgenehmigungen nach kriegsbedingten Einlagerungen von

privater Seite werden beantragt; lokale Initiativen wollen Forschen

und Graben etc. Aber auch lediglich die Absicht, Informationstafeln

aufzustellen, bringt bereits dokumentationspflichtige Bodeneingriffe

mit sich. Schließlich ist die Landesdenkmalliste eine ständige systema-

tische Inventarisierungsaufgabe der archäologischen Denkmalpflege.

Um tätig zu werden, müssen aus Sicht der Denkmalpflege materielle

Hinterlassenschaften im Gelände – laut Denkmalschutzgesetz in Bran-

denburg von Boden oder Wasser bedeckt – vorhanden sein, denen ein

geschichtlicher und wissenschaftlicher Wert und damit eine Schutzwür-

digkeit zukommt.

Erst seit Beginn der 1990er Jahre sind die Hinterlassenschaften der NS-

Zeit in den Blick gerückt – erstens aufgrund der Definition des Bodendenk-

malbegriffs ohne Altersbegrenzung „nach oben“ im Brandenburgischen

Denkmalschutzgesetz 1991, zweitens infolge der veränderten Konzepti-

on der Gedenkstätten bei ehemaligen Konzentrationslagern. Nach der

politischen „Wende“, die zur deutschen Einheit führte, war nämlich letzt-

lich aus „ideologischen“ Gründen auch ein Wechsel der Schwerpunkte in

den Gedenkperspektiven unausweichlich. Dieser musste sich natürlich

sofort und unbedingt in Baumaßnahmen manifestieren und ging daher

mit Bodeneingriffen einher. In diesem Zusammenhang formulierte der

damalige Landesarchäologe Jürgen Kunow: „Wir mussten erstmal verste-

hen, dass bis dahin lediglich die Gedenkstättengestaltung aus den 50er

Jahren unter Denkmalschutz stand, nicht aber die originalen Reste der

Lager im Boden“ (sinngemäß zitiert aus einer Dezernatsbesprechung).

Erst nach und nach konnte die archäologische Denkmalpflege auch

den Blick der anderen Verantwortlichen für die Bedeutung der vergäng-

lichen Strukturen schärfen und ihr eigenes Methodengerüst ausbau-

en (Kunow 1996; 2001). Trotz mittlerweile gewachsener methodischer

Erfahrungen im Umgang mit zeitgeschichtlichen Denkmalen wirft das

Bemühen um Schutz, Erhaltung und Präsentation weiterhin Fragen auf.

Ein zentraler Aspekt dabei ist das „Problem der Masse“: Wie ist mit der

Vielzahl der Fundplätze und des Fundmaterials umzugehen? Dabei müs-

sen im ständigen Dialog zwischen Gedenkstätten und Facharchäologie

praktikable Standards für die Freilegung und den Erhalt archäologischer

Denkmale mit Laien und ihren Einsatz in der Vermittlungsarbeit entwi-

ckelt und verankert werden. Perspektivisch ist eine kontinuierliche fach-

archäologische Betreuung der Gedenkstätten eigentlich unverzichtbar.

Gerne wird betont, dass bei der Archäologie der NS-Zeit eine lücken-

hafte (und damit typische) Quellenlage vorliege: „Überall wo Regel-

verstöße vorkommen, wo illegales passiert, gibt es Dokumentationslü-

cken“ (Oebbecke 1995, 58). An der wissenschaftlichen Bedeutung der

Reste im Boden besteht gerade wegen der „Dokumentationslücken“

226 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der Modernekein Zweifel, denn von anderer Seite als der archäologischen ist kaum mehr Quellenzuwachs zu erwarten (was allerdings angesichts unge- sichteter Archivmaterialien nicht wirklich zu beurteilen ist). Auch wegen Kriegsverlusten und absichtlicher Vernichtung von Akten und Plänen kommt archäologischen Erkenntnissen der dokumentarische Wert von Primärquellen zu. Archäologische Informationen ergänzen den Kennt- nisstand aus anderen Quellengattungen und werfen auch völlig neue Fragestellungen auf. Methodisch-konservatorisch stellt sich grundsätzlich die Frage: (Wie) kann man die Fundplätze erhalten? Primärschutz bedeutet den Erhalt in situ an Ort und Stelle. Dies kann z. B. „sichtbar“ geschehen, woraus sich die Frage nach Präsentation und Erhaltung nach der Ausgrabung ergibt, oder „unsichtbar“: in dauerhafter Erhaltung der meist nur knapp unter der Oberfläche verborgenen Strukturen ohne Offenhaltung originaler Substanz, eventuell mit Markierung an der Oberfläche. Archäologisch gewonnene Erkenntnisse liefern häufig planungsrelevante Daten für den Primärschutz. Sekundärschutz bedeutet den Erhalt in Form von Doku- mentation und Funden unter Opferung der Originalsubstanz. Fundma- terialien neuen Typs fallen an, teilweise neue Materialien, mit einem für archäologische Objekte ungewöhnlich engen Datierungsrahmen bzw. kurzer „Laufzeit“. Dazu kommt allerdings das Problem der Restaurie- rung und Konservierung. Das Problem der Erhaltung/Aufbewahrung von Fundmassen darf nicht „in vorauseilendem Gehorsam“ von den begrenz- ten Kapazitäten der Landesämter her gedacht werden (Müller 2016). Die Analyse des Fundmaterials ist bei weitgehendem Fehlen speziali- sierter Archäolog*innen schwierig, erste Ansätze einer antiquarischen Fundansprache sind jedoch vorhanden. Eine genaue Datierung kann unter Umständen erst zur Deutung als NS-Lager führen. Ziel ist die Klä- rung der Fragen, wozu die Plätze dienten und wie sie zu interpretieren sind. Hier stellt sich oft das Problem der Nachnutzung, insbesondere durch alliiertes, in Brandenburg sowjetisches Militär, das Lager abgetra- gen bzw. zerstört und durch Neubau militärischer Anlagen überprägt hat. Stellenweise traten auf diese Weise neue Täter-Opfer-Konstellati- onen ein (sowjetische „Speziallager“), die zudem eine eigene Gedenk- problematik aufwerfen, die hierzulande auch als „doppelte Geschichte“ bezeichnet werden. Diesen Konstellationen kann letztlich eine denk- malbegründende Wirkung zukommen. Sogenannte „Täter-Orte“ sind als Denkmale problematischer, und ihre Vermittlung ist schwieriger, da im Gegensatz zu „Opfer-Orten“ keine Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu erwarten ist – hoffentlich ändert sich das auch zukünftig nicht. Das ist aber natürlich als Denkmalkriterium im Denkmalschutzgesetz nicht vorgesehen (Kersting/Müller 2015). Vor Beginn von Ausgrabungen – die künftig nicht mehr aus pädago- gischem oder Forschungsinteresse, sondern nur noch aus Gründen des Denkmalschutzes erforderlich werden sollten (s. u.) – sind me- thodologische Konzepte über den späteren Umgang mit den freilie- genden Befunden sowie eventuellen Fundmassen zu erarbeiten. Dies betrifft auch die Auswahl für Erhalt und Restaurierung (sampling). Eine opinio communis zum Umgang mit Objekten der Massenkul- tur besteht noch nicht. Einigkeit herrscht insoweit, dass bei einer Ent- scheidung zur Entsorgung überzähliger Fundmaterialien die Auswahl sorgfältig dokumentiert werden muss. Zeitgeschichtliche Ausgrabun- gen von Zwangslagern müssen fachkundig begleitet werden, jedoch sind in den Landesämtern derzeit nur sehr wenige Archäolog*in- nen darauf spezialisiert. Auch in Gedenkstätten ist geschultes Per- sonal notwendig, um bauliche Relikte fachgerecht zu vermitteln. Um die Aussagekraft der Dinge zu erschließen, die ja nicht „von sich aus“ Thomas Kersting | Archäologische Denkmalpflege an Objekten des 20. Jahrhunderts in Brandenburg 227

zu uns sprechen, benötigen wir aber weitere Quellenauswertungen, um

ihr Wesen zu verstehen. Ebenso ist es notwendig, über die unterschied-

lichen möglichen Bedeutungen, die den materiellen Dingen eingeschrie-

ben sind, zu spekulieren und sie zu interpretieren. Quellen sind immer

kritisch zu hinterfragen, und dieser Reflexionsprozess muss auch für das

Publikum der Gedenkstätten und die Rezipienten unserer Forschungen

offengelegt werden. Bei der Frage „Was erhalten wir? Was vermitteln

wir? Was erzählen uns die Relikte?“ und damit auch indirekt der Frage

„Was erforschen wir?“ sollte der Aspekt der Erzählung im Vordergrund

stehen, da man die Besucher der Orte nicht mit Versinnbildlichung und

Selbstinterpretation allein lassen kann. Dabei stehen häufig Rekonstruk-

tionen neben (bzw. auf) originalen baulichen Überresten, was in einem

vielfach zu beobachtenden „Fleckenteppich aus Zeitfenstern und Nach-

zeichnungen“ (Jens Christian Wagner) zum Ausdruck kommt. Denkmal-

pflegerisch und vermittlungsorientiert sind unbedingt sämtliche Zeit-

schichten eines Ortes zu zeigen. Eine ergebnisoffene Interpretation ist

aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege unverzichtbar, die derzei-

tigen und damit zeitgebundenen Deutungen müssen stets als Ergebnis

eines offenen Prozesses gekennzeichnet werden. In diesem Sinne kann

sich auch die Archäologie erfolgreich der Nachzeichnung von Leben

und Schicksalen annähern.

Fokus Material oder Mensch

Archäologie beschäftigt sich zwangsläufig mit Material, das entspricht

ihrem Selbstverständnis – sie braucht keinen material turn, um Geschich-

te zu erforschen. Dass unser Thema aber „die Menschen sind und nicht

die Töpfe“ (Mats Roslund bei einem Vortrag über Wikinger-Archäologie

in Berlin), ist schon oft betont worden. Der Umstand, dass wir als zeit-

geschichtliche Archäolog*innen die Schicksale unserer „Forschungsob-

jekte“ kennen, kann für den Einzelnen zwar emotional belastend sein, ist

aber in Bezug auf die Publikumswahrnehmung auch eine große Chance.

Archäologische Denkmalpflege findet zwar rein rechtlich gesehen im-

mer im „Öffentlichen Interesse“ statt, das „Interesse der Öffentlichkeit“

ist bei den Themen der zeitgeschichtlichen Archäologie aber ein ganz

anderes als bei den sonst von der „herkömmlichen“ Archäologie angebo-

tenen Themen, sofern es sich nicht um die sprichwörtlichen Schatzfunde

handelt (unter dem Motto „Gold zieht immer, Nazi-Gold ist am besten“).

Die materiellen Reste sind immer unmittelbar mit den Menschen und

ihren Schicksalen verknüpft – dies gilt nicht nur für die zeitgeschicht-

liche Archäologie, nur hier kennt man den historischen Kontext eben

ganz genau3. Die Bodendenkmalstrukturen sind quasi mit „Schicksal

und Geschichte aufgeladen“ (Abb. 3), was sich sowohl im Charakter des

Fund- als auch des Befundanteils des Bodendenkmals auswirkt. Dies

geht bis hin zu dem Umstand, dass Funde Beweisstücke und Befunde

Tatorte sein können. Anders als bei herkömmlichen Bodendenkmalen

bewirkt dieser Umstand, dass sich das Interesse der Öffentlichkeit oft

früh, manchmal zu früh in Richtung „Schaffung eines Gedenkortes“ be-

wegt, weil die vermeintliche Authentizität des Ortes Beglaubigung und

Ansatzpunkt liefert.

Die Funde sind in einem bisher für die Archäologie unbekannten Aus-

maß „emotionalisierend“ und vielfach sogar personalisierbar (z. B. mit

3

Zu dem umfangreichen Fragenkom-

Inschriften versehen etc.), nämlich Individuen und Einzelschicksalen zu-

plex, der damit verbunden ist, siehe

Bernbeck 2017, der an vielen Stellen weisbar. In vielen Fällen der jüngeren Vergangenheit sind sie sogar „ent-

bedenkenswerte Überlegungen mit- schädigungsrelevant“ – angesichts des „Aussterbens“ der Zeitzeugenge-

teilt. neration entfällt diese Möglichkeit leider in der Zukunft.

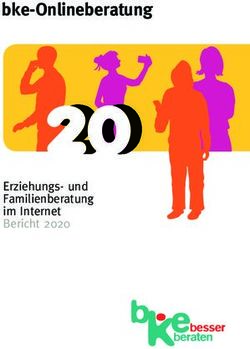

228 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der ModerneAbb. 3. Bestandteile des Boden-

Materielle Quellen denkmals „Zwangslager“ (Grafik:

Th. Kersting).

FUNDMATERI AL BO D EN D EN KMAL FU N D O R T

historisch aufgeladen

Baureste o. Kontext, „neutral” Baureste in situ obertätig

Funktionsmaterial: Täterort: Erdbefunde:

Bewachung: Gute Qualität Baureste im Boden

Stacheldraht, Lampen, ... Gute Erhaltung Barackenfundamente

Verwaltung: Nutzung Splittergräben

ADREMA-Matrizen, Ausweise Abfallgruben

individualisiert Opferort: Bahngleise

Alltagsgegenstände: Schlechte Qualität (Lager)Straßen

Häftlinge: Schlechter Zustand Infrastruktur

Improvisiert, induvidualisiert „Sekundärerhaltung” Wasser/Abwasser/Strom

Personal: Zäune

Industrieware, anonym Machtabstufung außen und innen

Rassistische Abstufung

Ansatzpunkte Ansatzpunkte Ansatzpunkte

Einzelschicksale Tatort Gedenken

Leiden und Verantwortung Rechtliche Relevanz Authentizität des Ortes

^ Interesse der Öffentlichkeit

Öffentliches Interesse =

In den Lagern verbrachten die nach politischen und rassistischen Kri-

terien unterschiedenen Gruppen von Häftlingen und Zwangsarbeitern

einen wesentlichen Teil ihres Lebensalltags. Die bauliche Beschaffen-

heit, Ausstattung und Organisation der Lager beeinflussten ihre Überle-

benschancen unmittelbar. Deshalb werden auch die baulichen Befunde

der Lager, ihre räumliche Verteilung und funktionale Differenzierung in

den Blick genommen.

Fokus Gewalt und Krieg

Eigentlich ist Archäologie ebenso wie die Geschichtswissenschaft im-

mer in weiten Teilen eine Beschäftigung mit Zeugnissen des Krieges und

der Gewalt gewesen. Die Funde und Befunde der sich in Gräbern und

Befestigungen verewigenden kriegerischen Elite stießen lange auf das

volle und selbstverständliche Interesse der älteren Forschergeneratio-

nen, weil diese auch in ihren eigenen politischen und gesellschaftlichen

Strukturen nichts anderes gewohnt waren. Erst seit 1990/2000 deutet

sich ein Pardigmenwechsel an, und andere Themen als die „Elitenfor-

schung“ rückten in den Vordergrund. Der Missbrauch der Archäologie

in der jüngeren deutschen Geschichte und die mit vorherigen „norma-

len“ Kriegen nicht mehr vergleichbaren Erfahrungen des Zweiten Welt-

krieges haben vielleicht dazu beigetragen, dass man sich heute dem

Thema mit anderen Vorzeichen nähern kann.

In der Tat scheint sich die Archäologie der Zeitgeschichte derzeit auf das

Thema Krieg, Gewalt, NS-Herrschaft und hierzulande auch manchmal auf

die Zeit der SED-Diktatur danach zu beschränken. Theoretisch spricht

nichts dagegen, auch andere Aspekte des 20. Jahrhunderts mit archäolo-

gischen Mitteln zu erforschen – und das geschieht ja auch. Dies trifft z. B.

durchaus auch für Standorte von Auffanglagern für Flüchtlinge und Um-

siedler*innen nach dem Zweiten Weltkrieg zu, aber prinzipiell auch für

aufgegebene Industrierelikte einer abgeschlossenen Geschichtsperiode

wie der DDR-Zeit.

Thomas Kersting | Archäologische Denkmalpflege an Objekten des 20. Jahrhunderts in Brandenburg 229Die originalen Orte und ihre materiellen Hinterlassenschaften sind

gerade wegen der mit ihnen verbundenen Gewaltverbrechen und des

dort angerichteten Leids heute unverzichtbar für die politische Bildung

nachfolgender Generationen. Der Wunsch nach anschaulicher Verge-

genwärtigung führte zur “Wiederentdeckung“ einer Vielzahl bislang

unbeachteter Orte, wozu lokale bürgerschaftliche Initiativen einen

wesentlichen Beitrag leisteten. Die buchstäbliche, aber auch gesell-

schaftliche Funktion und Wirkung der Archäologie besteht ja gerade

und vor allem darin, zwischenzeitlich Verdecktes wieder sichtbar und

erkennbar zu machen. Lagerstandorte und ihre Geschichte(n) werden

wieder im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert. Der Anschauungs-

und Demonstrationswert, die trotz des Klischees zutreffende „Begreif-

barkeit“ originaler Lagerreste wird im Rahmen von Workcamps erfolg-

reich als Einstieg ins Thema für Jugendliche funktionalisiert.

Es geht also nicht um eine modische Konjunktur der Kriegs- und Ge-

waltthematik, sondern um reale gesellschaftliche Anliegen, zu denen

die Archäologie Positives beitragen kann. Wenn es bislang Konsens war,

dass Konflikte friedlich gelöst werden sollten, Ausgrenzung schlecht ist

und Integration gut, wäre ein Beitrag der Archäologie zur Bewahrung

dieser überkommenen Werte nur willkommen.

Politisierung der Archäologie – neue Aufgabe?

Natürlich ist sich die Archäologie des 20./21. Jahrhunderts stärker der

politischen Implikationen ihrer Arbeit bewusst, weil sie die politischen

Kontexte und persönlichen Schicksale ihrer „Gegenstände“ kennt und

diese mit aktuellen Kontexten spiegeln kann (Kriegsverbrechen, Aus-

grenzung, Lager, Massengräber überall in der Welt). Vor dem Hinter-

grund dieses Wissens haben auch die Archäologien älterer Perioden

ihre Fixierung auf antiquarische Analysen längst überwunden und ver-

suchen die möglichen Schicksale „ihrer“ Menschen in den Blick zu neh-

men. Auch Feuersteindolch und Bronzeschwert sind nicht nur Macht-

symbole, sondern reale Mordwerkzeuge.

Wenn sich die Archäologie in der Vergangenheit politisch positionier-

te (Drittes Reich, DDR), geschah das freiwillig oder gezwungenermaßen

oft in vorauseilendem Gehorsam, aber doch in Zustimmung zum jewei-

ligen „System“. Heute hat gerade die archäologische Denkmalpflege auf

dem Feld der zeitgeschichtlichen Archäologie die Möglichkeit, bürger-

schaftliche Initiativen aufzunehmen und zu unterstützen. In der Regel

sind dies gerade in Brandenburg Initiativen im weitesten Sinne „gegen

rechts“, und auch die Gemeinden, auf deren Grund sich die Lagerstand-

orte und potentiellen Gedenkstätten befinden, haben bisweilen eine

Art Legitimationsdruck – wenn sie z. B. in der Vergangenheit durch Akti-

vitäten Rechtsradikaler aufgefallen sind.

Eine Politisierung hat darüber hinaus einen positiven Effekt für die

Wahrnehmung der Archäologie, die sonst in der Regel nur einen Stellen-

wert als kulturelles Kuriosum „vor dem Wetterbericht“ besitzt. In diesem

Zusammenhang wächst ihr eine neue Rolle zu: Die Archäologie kann als

beweissichernde Instanz gegen Tendenzen der Relativierung und Leug-

nung von NS-Verbrechen eine Wirkung im aktuellen gesellschaftlichen

Diskurs entfalten.

230 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der ModerneForschung contra Erhaltung? Der Zugang der archäologischen Denk- malpflege Der in der Praxis oft als „Lagerarchäologie“ bezeichnete Forschungs- und Arbeitsbereich weist eine Besonderheit auf: Er stellt die Schnittstelle von Archäologie, Baudenkmalpflege und Gedenkstätten mit ihren jeweili- gen Sicht- und Vorgehensweisen dar. Sein Hauptthema ist der Schutz der archäologischen Substanz. Dieser kommt in der Regel zu kurz, weil Archäologie eben immer noch zu sehr mit Ausgraben („Forschen“) und zu wenig mit Erhalt in situ im Boden identifiziert wird. Es braucht aber keine Diskrepanz zu geben zwischen Erhalten und Erforschen – beides kann gut miteinander funktionieren. Die Archäologie muss sich heute im Sinne des Denkmalschutzes sowie in Anbetracht der personellen und finanziellen Situation auf unbedingt notwendige Aufgaben und Ausgaben konzentrieren. Um Folgekosten zu verhindern, sollten invasive Untersuchungen vermieden werden, um nicht Originalsubstanz dem Verfall zu überlassen, die dann aufwendig und teuer restauriert werden muss. Offenlegung von Bauresten im Sinne der Anschaulichkeit sollte gezielt nur in kleinsten Partien erfolgen, de- ren Verlust auf längere Sicht verkraftbar ist. Provokante Forderungen wie „Standardsenkungen bei Grabungen in Gedenkstätten“, „Fundverbleib zur pädagogischen Arbeit bei diesen“, „Freilassen nach Freilegung“, die sich gegen einen (vermeintlichen) „Al- leinvertretungsanspruch der Archäologie“ richten (Günter Morsch auf der Tagung „Archäologie und Gedächtnis“ 2015 [Kersting/Theune 2016]), regen die Diskussion an, weil sie die unterschiedlichen Herangehens- weisen auf den Punkt bringen. Dennoch ist klar, dass bei der Koopera- tion zwischen Gedenkstätten und Denkmalamt gerade in Brandenburg schon seit Jahren ein erfolgreicher neuer Weg beschritten wird (s. Ker- sting u. a. 2016e). Gedenkstätten und Landesarchäologien haben ein gemeinsames In- teresse an Erhaltung und Vermittlung, und eine interdisziplinäre Zusam- menarbeit sowie die Stärkung der Archäologie in Gedenkstätten ist un- verzichtbar. Dabei darf und kann es aber keine Hierarchie der Belange geben. Die Gedenkstätten dürfen einerseits ihre originalen Ressourcen nicht in der täglichen Bildungsarbeit „verbrauchen“ – mit der „Minimie- rung der Relikte geht die Maximierung ihrer Bedeutung einher“ (Günter Morsch auf der Tagung „Archäologie und Gedächtnis“ 2015 [Kersting/ Theune 2016]). Die Landesarchäologien müssen und werden aber auch andererseits dem Sonderstatus dieser eben nicht „ganz normalen“ Bo- dendenkmale Rechnung tragen, wobei sie von ihrer emotionalen Quali- tät in der Vermittlung auch selber profitieren können – ein solcher direk- ter Bezug und Beitrag der Archäologie zur gesellschaftlichen Realität auf dem Feld politischer Bildung ist neu und wertvoll. Forschungsgeschichte – Ausgrabungsgeschichten – Phasengliederung Im Folgenden soll in einer Art Phasengliederung die Geschichte der In- volvierung der Landesarchäologie in Themen der zeitgeschichtlichen Archäologie nachvollzogen werden (Tab. 1). Dabei steht eher die Art und Weise der Beteiligung im Vordergrund. Die eigentlichen archäolo- gischen Ergebnisse und Erkenntnisse werden nur in Kürze skizziert, sie sind sämtlich zumindest in Vorberichten im populärwissenschaftlichen Jahrbuch „Archäologie in Berlin und Brandenburg“ zugänglich. Insge- samt ist zu beobachten, dass sich die Phasen nicht stringent ablösen, sondern – wie auch anderswo im Fach – über weite Strecken überlappen Thomas Kersting | Archäologische Denkmalpflege an Objekten des 20. Jahrhunderts in Brandenburg 231

Phase

Archäologie Chaos Parallel Orientierung Konsolidierung Routine Initiative

Agenda

Administr. Beteiligung – – Kenntnis reagierend reagierend auslösend

Uni, Firmen

Fachamt, Kom-

Arch. Dokumentation – – fachfremd Fachfirmen oder

petenzerwerb

nichtinvasiv

Öffentlichkeitsarbeit – – reagierend begleitend begleitend offensiv

Krankenhaus

Sachsenhausen, Mahlow,

Sachsenhau- Ravensbrück/ Sachsenhau- Fluchttunnel

Treuen-

sen, Ravens- Lager Ucker- sen, Ravens- Glienicke,

Lagerbeispiele Falkensee brietzen,

brück, Eisen- mark, Rathenow brück, Lucken- Waldlager

Mühlberg

hüttenstadt Kleinmachnow, walde Rote Armee,

Luckenwalde Halbmondlager

Wünsdorf

Tab. 1. Phasengliederung der Involvie- oder parallel laufen: Während an einer Stelle planmäßig gegraben wird,

rung der Landesarchäologie in The- sind anderswo noch wilde Workcamps im Gange.

men der zeitgeschichtlichen Archäo-

logie.

Initialphase

In einer chaotischen „prä-adminstrativen“ Initialphase, als sich der

Rauch der Wende noch verzog und die Denkmalpflege-Belange im Lan-

de Brandenburg noch nicht recht sortiert waren, wurden in Falkensee

bei Berlin in einem Außenlager des KZ Sachsenhausen undokumentier-

te Freilegungen und Pflegemaßnahmen vorgenommen. Dies geschah

1992/1993 in bester Absicht durch eine lokale Initiative im Rahmen einer

der vielen neuen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

Das große Zwangsarbeiter*innenlager hatte zu den Demag-Rüs-

tungswerken gehört, wo über 2 500 Menschen zur Arbeit gezwun-

gen worden waren. Die Einrichtung einer Gedenkstätte war schon zu

DDR-Zeiten erfolgt.

Im Museum am Ort werden heute noch bemerkenswerte Funde aus

diesen Freilegungen aufbewahrt (ein Knüppel und eine Glocke aus

Blechstreifen), eine Dokumentation gibt es über die damaligen Akti-

vitäten leider nicht. Immerhin sieht man hier, dass Freilegung und Of-

fenlassen von Strukturen wie Fußböden nicht immer in kurzer Zeit zur

Zerstörung führen – sie sind nach wie vor gut erhalten und harren einer

bauforscherischen Dokumentation. Hier steht auch eine der wenigen

Steinbaracken, um deren Erhaltung derzeit gerungen wird, da sie mitt-

lerweile baufällig geworden ist (s. dazu Krüger/Schulz 2016)

Orientierungsphase

Ebenfalls am Beginn der 1990er Jahre begann in den großen Konzentra-

tionslagern Sachsenhausen und Ravensbrück ein Prozess, den man als

„Ideologiewandel des Gedenkens“ bezeichnen kann, und der sich in der

Form von Erdeingriffen in die Originalsubstanz manifestierte. In dieser

Orientierungsphase ab etwa 1995 ging es vor allem darum, dass die Lan-

desarchäologie ihre Zuständigkeit erkannte und einforderte. Bis heute

will keine Gedenkstätte Bodendenkmal sein, da man Auflagen, Behin-

derungen und Verzögerungen fürchtet.

232 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der ModerneDie Standorte der Konzentrationslager sahen sich einer Umfunktio-

nierung, Überprägung, Umgestaltung und Überplanung ausgesetzt, die

bis heute anhält und immer mit Bodeneingriffen einhergeht. Meist sind

diese eher kleinformatig und linear, weil Leitungen erneuert, Wege und

Flächen gestaltet und befestigt werden, doch auch Neubauten kommen

vor. So wurde am geplanten Standort des Speziallagermuseums in Sach-

senhausen eine umfangreiche Müllgrube aus der Lagerzeit entdeckt, de-

ren Inhalt in einem gemeinsamen Projekt von Gedenkstätte, Landesamt

und Universität zunächst einmal sichergestellt wurde, um später gesiebt

und ausgewertet zu werden (Müller 2010).

Im Zuge der Umgestaltungsarbeiten im Bereich der „Station Z“ wur-

den insgesamt 360 m3 Asche – also menschlicher Leichenbrand – und

mit Asche vermischter Boden umgebettet und wieder bestattet, welche

überwiegend aus der Ausgrabung und Freilegung der Leichenkellerge-

wölbe und den Zugangsbereichen zur „Station Z“ stammen. Die Asche

stammt entweder aus dem „Kleinen Krematorium“ von 1939 oder von

mobilen Öfen im Zusammenhang mit den Hinrichtungen 1941. Hier

kommt die ganze vernichtende Effektivität der nationalsozialistischen

Menschenverachtung zum Ausdruck. Dass ein Teil des Füllmaterials

hauptsächlich aus menschlichen Verbrennungsrückständen besteht,

ist aus anderen Inhaftierungs- und Hinrichtungsanlagen bislang nicht

bekannt. Insgesamt sind die archäologischen Untersuchungen, ihre Er-

gebnisse und ihre Umsetzung bei der Neugestaltung des „Station Z“-Be-

reichs als ein vorbildliches Beispiel der Integration der Archäologie in

ehemaligen nationalsozialistischen Internierungslagern anzusehen (An-

dersen/Kersting 2014; vgl. auch Weishaupt 2016; Theune 2016).

Die archäologischen Untersuchungen des Gebäudekomplexes „Stati-

on Z“, die westlich des Konzentrationslagers Sachsenhausen Stammlager

bei der Neugestaltung der Außenanlagen begleitend durchgeführt wur-

den, sind als eine der bedeutendsten archäologischen Untersuchungen

von nationalsozialistischen Gebäudekomplexen in Deutschland be-

kannt. Der Grund für diese Einstufung ist, dass bei den archäologischen

Bemühungen um die „Station Z“ im Jahre 2004 Teile des Komplexes

aufgedeckt und so – mit Ausnahme der äußeren Leichenkeller – für die

Besucher der Gedenkstätte sichtbar gemacht wurden. Darüber hinaus

wurde der Barackenstandort, wo russische Gefangene in einer typi-

scherweise verschleiernd „14f14“ genannten „Aktion“ im Jahre 1941 hin-

gerichtet worden waren, mit Stahlbändern entlang der Baracke sichtbar

gemacht. Außerdem konnte die Baracke unter Erhalt der originalen Be-

funde im Boden in der Fläche mit Grauwacke-Schotter markiert werden.

Die genannten archäologischen und erhaltenden Maßnahmen sorgen

dafür, dass die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen eine ein-

zigartige Ausstellungsfläche bieten, auf der nicht nur der Standort der

„Aktion 14f14“-Baracke gezeigt wird, sondern teilweise im Freien auch

die anschließend errichteten permanenten Hinrichtungsanlagen und

Krematorien ausgestellt werden können.

Bei archäologischen Untersuchungen der weniger bekannten Lager

in Brandenburg konnten immer wieder Unstimmigkeiten zwischen den

zeitgenössischen Planzeichnungen und den archäologischen Ergebnis-

sen dokumentiert werden. Zum Beispiel konnten bei Untersuchungen

zwischen 1997 und 2001 im ehemaligen „Jugendschutzlager Uckermark“

unmittelbar neben Ravensbrück beim „Gebäude 3“ Diskrepanzen zwi-

schen der Anlage der Baracke und der Planzeichnung konstatiert wer-

den. Das Beispiel zeigt die Notwendigkeit, Untersuchungen nicht nur

in ehemaligen Internierungslagern, sondern auch in unmittelbar an-

grenzenden Bereichen vorzunehmen, da die Gebäude und deren An-

und Umbauten nicht unbedingt mit Karten, Zeichnungen oder Fotos

Thomas Kersting | Archäologische Denkmalpflege an Objekten des 20. Jahrhunderts in Brandenburg 233dokumentiert sind. Die Untersuchungen im ehemaligen „Jugendlager

Uckermark“ sind ein gutes Beispiel dafür, dass die Ergebnisse der Ar-

chäologie mit wichtigen Forschungsergebnissen zum grundsätzlichen

Verständnis für die physische und topographische Gestaltung eines

solchen Lagers beitragen können (Antkowiak/Meyer 2007).

Ein weiteres Beispiel vom „Jugendschutzlager Uckermark“: Die Un-

tersuchungen im ehemaligen Konzentrationslagerbereich führten dazu,

dass der Plan, die Bundesstraße B96 über das ehemalige Lagergelände

zu führen, und die damit verbundenen Zerstörungen aus Gründen des

Denkmalschutzes abgelehnt wurden. Stattdessen wurden zwei im Bo-

den erhaltene Barackengrundrisse – bezeichnet mit B1 und B3 – auf dem

Gelände mit Eisenschwellen und Schildern markiert und an der Ober-

fläche nachvollziehbar gemacht und damit „visualisiert“. Die Fundstü-

cke, die bei den Ausgrabungen mit archäologischen Standards gebor-

gen worden sind, sind einige der wenigen originalen Objekte, die zum

„Jugendlager Uckermark“ gehören, und ein Teil von ihnen wird seit April

2013 in der neuen Dauerausstellung der Mahn- und Gedenkstätte Ra-

vensbrück gezeigt. Seitdem sind beide Gedenkstättenareale von Sach-

senhausen und Ravenbrück routinemäßig einer dauerhaften archäo-

logischen Begleitung aller Erdeingriffe unterworfen, die immer wieder

Neues zutage bringen (Weishaupt 2016).

Als 2001 im Kriegsgefangenenlager Stalag III B bei Eisenhüttenstadt für

ein geplantes Gewerbegebiet eine Baufeldberäumung mit Kenntnis des

Fachamtes vorgenommen werden sollte, reagierte dieses immerhin mit

der Forderung nach archäologischer Dokumentation in Auswahl, die man-

gels eigener Kompetenz und Kapazitäten durch Bauforscher der Berliner

TU durchgeführt wurde (vgl. Drieschner/Schulz 2006; Drieschner u. a.

2002). Auch hier befinden wir uns noch in einer Phase der Orientierung.

Das Kriegsgefangenenlager Stalag III B am Ostufer des Oder-Spree-

Kanals entstand im Frühjahr 1940 als eines von drei großen Kriegsge-

fangenen-Stammlagern im heutigen Land Brandenburg. Es war für eine

Kapazität von 10 000 Gefangenen ausgelegt, diente aber in Spitzenzei-

ten der Unterbringung nahezu der doppelten Anzahl an Personen. Für

das Gros der Gefangenen bildete das Lager lediglich eine Zwischensta-

tion auf dem Weg zu ihren Einsatzorten in der Kriegswirtschaft. Der Ge-

samtkomplex gliederte sich in zwei Hauptbereiche, in das eigentliche

Gefangenenlager und ein zur Unterbringung der Wachmannschaft die-

nendes Teillager, das Truppenlager. Der nach Richtlinien des Oberkom-

mandos der Wehrmacht zur Anlage von Kriegsgefangenenlagern errich-

tete Komplex befand sich auf einer 800 × 450 m großen Rechteckfläche

zwischen dem Oder-Spree-Kanal und der Eisenbahnlinie Guben–Frank-

furt (Oder). Im Inneren gliederte er sich in mehrere durch Stacheldraht-

zäune begrenzte Teillager, deren Einrichtung zur Separierung der min-

destens zehn verschiedenen Nationalitäten diente.

Die repräsentative Erforschung vor dem Abtrag erbrachte eine brei-

te Palette von Befunden, die praktisch alles abdeckt, was man in der-

artigen Lagern finden kann. Durch die fast komplette Beräumung er-

gab sich die Möglichkeit, durch kleinflächige, gezielte repräsentative

Schwerpunkt-Untersuchungen eine große Anzahl der Lagereinrichtun-

gen zu dokumentieren.

Konsolidierungsphase

Die „kleineren“ Lager, die nicht so im Lichte des Gedenkens und der Er-

innerung stehen, wurden öfter Ziel von sogenannten „Verursachergra-

bungen“, weil aus Unkenntnis und Unterschätzung hier kommerzielle

234 Historische Archäologie 2020 | Archäologie der ModernePlanungen stattfanden und -finden. Die dabei gewonnenen Ergebnisse, aber auch und gerade die Reaktionen der Öffentlichkeit sollen im Fol- genden einige Beispiele illustrieren. Bei den Untersuchungen im KZ-Außenlager Rathenow ließ sich der Antagonismus „Öffentliches Interesse contra Interesse der Öffentlich- keit“ sehr gut beobachten. Die Dokumentation durch das Fachamt zum eigenen Kompetenzerwerb markiert den Eintritt in eine Konsolidie- rungsphase. Auf dem Gelände eines Neubaus konnte 2001 und 2004 ein Teil des Lagers dokumentiert werden (Antkowiak/Völker 2001). Er- graben wurden Fundamente von zwei Häftlingsbaracken, einer Mann- schaftsbaracke, die Bodenplatte des zentralen Waschhauses, Wasser- aufbereitung und Toiletten sowie Pfostengruben des doppelreihigen Lagerzaunes. Die Befunde waren auf einem Luftbild von 1945 zu erken- nen. Darüber hinaus konnten jedoch auch Ver- und Entsorgungssyste- me sowie Müllgruben dokumentiert werden. Auch eine vor Aufnahme des Luftbildes schon wieder entfernte Baracke wurde festgestellt. Nur das Waschhaus und die Unterkünfte für das Wachpersonal verfügten über Wasseranschlüsse, für die Häftlingsbaracken gibt es hingegen kei- nerlei Hinweise darauf. Aus den Unterkünften und Müllgruben stam- men zahlreiche Funde und Einrichtungsgegenstände wie Bauteile, Bara- ckenausstattung, Töpfe, Flaschen oder Geschirr. Einige Funde stammen aus dem persönlichen Besitz der Häftlinge: Selbst gefertigte Gegen- stände wie Aluminiumschachteln, Knochenspatel oder ein kleines Mes- ser stellen im Geheimen hergestellte und offiziell verbotene Dinge dar. Kann man schon anhand der Lagerstruktur relativ deutlich erkennen, dass es sich tatsächlich um ein KZ-Außenlager handelte (doppelreihi- ger Elektrozaun und Wachtürme), so stützt auch das Fundmaterial die- se These (Becher der SS-eigenen Manufaktur Bohemia, Aluminiumdose mit Häftlingsnummer). In Rathenow hatte es in den lokalen Medien eine Diskussion über die Notwendigkeit der Ausgrabung, die Kosten und sogar die Existenz des Außenlagers gegeben. Erst die Ausgrabung lieferte den Nachweis, dass es sich hier um das durch Zeitzeugen überlieferte KZ-Gelände handelte. Die öffentliche Aufmerksamkeit durch die laufende Grabung bewirkte ein Umdenken. Aus dem Projekt entwickelte sich anschließend eine Ausstellung in der Gedenkstätte Sachsenhausen und in der kommuna- len Galerie Rathenow, die ein positives Echo fand. Sie verknüpfte Be- funde mit anderen Quellen und Aussagen von Zeitzeugen. Die daraus entwickelte Ausstellung mit ihrem retrospektiven Katalog von J. Keil und B. Götze (2002) darf als ein Paradebeispiel für die archäologische Ver- mittlung der Geschichte des Nationalsozialismus in einer authentischen Umgebung bezeichnet werden. In Rathenow vollzog sich durch die zunächst unfreiwillige Auseinander- setzung mit der eigenen Geschichte ein durch Pragmatismus geprägter Wahrnehmungswandel. Hier zeigte sich, dass durch die umfassende Dar- stellung aller verfügbaren Quellen Geschichte adäquat vermittelt werden konnte. Die Maßgaben des Denkmalschutzes konnten trotz der Wider- stände einvernehmlich umgesetzt und der Ort gleichzeitig ins Gedächtnis der Stadt zurückgeholt werden. Dies markierte einen Wendepunkt, denn auf einmal drehte sich die Interessenslage in der Öffentlichkeit um. 2017 wurden von Ehrenamtlichen im Bereich weiterer ehemaliger Wohn- baracken wieder Gegenstände gefunden. Einerseits handelte es sich um Zeugnisse der Werksproduktion wie technische Schilder und Schriftscha- blonen, andererseits um Dinge, die ein Leben unter Zwang und Mangel hinter verschlossenen Türen beleuchten: aus Flugzeugaluminium selbst hergestellte Gabeln und Schilder mit Initialen, Kochgeschirre mit mehr- fach eingeritzten (offenbar wechselnden) Besitzerinschriften – Dinge Thomas Kersting | Archäologische Denkmalpflege an Objekten des 20. Jahrhunderts in Brandenburg 235

Sie können auch lesen