SUN - UNIVERSITÄT MÜNSTER

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

SuN

Heft 01/2021

Soziologie und Nachhaltigkeit -

Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

Luigi Droste / Björn Wendt

Who Cares?

Eine ländervergleichende Analyse klimawandelbezogener Besorgnis

in Europa

Zusammenfassung: Dieser Beitrag untersucht Abstract: This article investigates a rarely studied

ein bislang in der deutschsprachigen Klimaforschung issue in climate change research in Germany: the

weithin vernachlässigtes Thema: Die Besorgnis worries about climate change among citizens.

über den Klimawandel in der Bevölkerung. Auf Against the backdrop of current sociological

der Grundlage eines zeitdiagnostischen Zugangs, diagnoses of the times which suggest worries as

der von der zentralen Bedeutung von Sorgen in der of central importance in present society, we first

Gegenwartsgesellschaft ausgeht, untersuchen wir in address previous research on worries about climate

einem ersten Schritt mittels eines internationalen change by taking a look at international research

Literaturüberblicks den Forschungsstand zur Wahr- on climate change perceptions. On this basis, we

nehmung des Klimawandels in der Bevölkerung formulate a set of hypotheses for explaining worries

mit Schwerpunkt auf der Dimension der Klimabe- about climate change. We examine these hypotheses

sorgnis. Davon ausgehend leiten wir Hypothesen empirically by taking on a multi-level approach and

zur Erklärung der klimabedingten Besorgnis ab, die utilizing data from the European Social Survey.

wir mittels einer Mehrebenenanalyse und auf Basis The analyses show that worry about climate change

von Daten des European Social Survey empirisch depends strongly on individual attributes, rather

überprüfen. Die Analysen zeigen, dass Klimasorgen than the country people live in. In particular, indi-

relativ weit verbreitet sind, sich jedoch nur in sehr vidual value orientations, climate change awareness

geringem Maß über die Varianz zwischen Ländern and political attitudes prove to be consistent and

erklären lassen. Vielmehr sind verschiedene soziale important correlates of climate worries.

Prädikatoren auf Individualebene von zentraler

Bedeutung. Insbesondere Variablen wie die indivi-

duelle Wertorientierung, die Gewissheit über den

Klimawandel und die politische Orientierung der

Befragten erweisen sich als konsistente und wirk-

mächtige Korrelate klimawandelbezogener Sorgen.Autoren:

Dr. Luigi Droste ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität

Münster. Arbeitsschwerpunkte: Wirtschaftssoziologie, Politische Soziologie, Methoden der empiri-

schen Sozialforschung.

Dr. Björn Wendt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität

Münster. Arbeitsschwerpunkte: Soziologie der Nachhaltigkeit und Umweltsoziologie, Wissenssozio-

logie und Utopieforschung, Politische Soziologie, Elitensoziologie und Bewegungsforschung.

Soziologie und Nachhaltigkeit

Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

ISSN 2364-1282

Heft 1/2021, 7. Jahrgang

Eingereicht 28.08.2020 – Peer-Review 28.10.2020 – Überarbeitet 01.12.2020 – Akzeptiert 21.12.2021

Lizenz CC-BY 4.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Herausgeber*innen: Benjamin Görgen, Matthias Grundmann, Anna Henkel, Melanie Jaeger-Erben,

Björn Wendt

Redaktion: Niklas Haarbusch, Jessica Hoffmann

Layout/Satz: Frank Osterloh/Niklas Haarbusch

Anschrift: WWU Münster, Institut für Soziologie

Scharnhorststraße 121, 48151 Münster

Telefon: (0251) 83-25303

E-Mail: sun.redaktion@wwu.de

Website: www.ejournals.wwu.de/index.php/sunLuigi Droste / Björn Wendt – Who Cares

Einleitung wandel ein eklatanter Mangel an empirischer

Forschung im deutschsprachigen Raum attes-

Der Klimawandel wird in vielen Ländern der

tiert werden. Überraschend ist dieses Desiderat

Welt als eine der größten globalen Bedrohungen

insofern, als dass die Umweltsoziologie seit

wahrgenommen (Poushter/Huang 2019, Fagan/

SuN 01/2021

ihrer Entstehung breit in die Untersuchung des

Huang 2019) und ist in den letzten Jahren zu

„Umwelt- und Naturbewusstseins“ bzw. umwelt-

einem kontrovers diskutierten politischen Thema

bezogener Einstellungsmuster der Bevölkerung

avanciert. Auf der einen Seite artikulieren Pro-

involviert war (prägend u. a. Van Liere/Dunlap

testbewegungen wie Fridays for Future oder

1980, 1981 sowie für Deutschland: Dierkes/

Extinction Rebellion sowie eine Reihe von Vertre-

Fietkau 1988, Poferl et al. 1997, Diekmann/

ter*innen der Wissenschaft öffentlich ausgeprägte

Preisendörfer 1998, überblickend siehe auch

Zukunftsängste und plädieren in der Folge für ein

Neugebauer 2004, Wendt/Görgen 2017). Die em-

vor-sorgend antizipierendes Handeln gegenüber

pirische Umweltbewusstseinsforschung hat sich

den mithin als apokalyptisch inszenierten Risiken

in diesem Rahmen zwar relativ früh mit der Ver-

des Klimawandels (Schellnhuber 2015, extinction

teilung und sozialen Basis von umweltbezogenen

rebellion 2019, Neubauer/Reppening 2019, Thun-

Sorgen und Ängsten beschäftigt. Allerdings ist

berg 2019, Wallace-Wells 2019). Auf der anderen

dies zum einen vor allem mit Blick auf allgemeine

Seite hat sich – sei es innerhalb von Initiativen wie

Umweltprobleme geschehen, während das Klima-

Fridays for Hubraum, in liberalen, neokonserva-

bewusstsein im Speziellen lange Zeit relativ wenig

tiven und rechtspopulistischen Milieus oder der

Beachtung gefunden hat.1 Zum anderen wurden

Klimawandelleugnungsszene – eine Gegenbewe-

Sorgen und Ängste stets als (affektive) Elemente

gung formiert, die sich über die „Klimahysterie“

des Umweltbewusstseinskonstrukts konzipiert,

der Klimaaktivist*innen und Klimawissenschaft-

sodass diese lediglich als Bestandteil in entspre-

ler*innen empört und diesen vorwirft, den Weg

chende Indizes integriert und damit im Detail nur

in einen neuen „Totalitarismus der Besorgten“

ansatzweise adressiert wurden.

(Broder 2019: 59, Hervorhebung L.D/B.W.) zu

bahnen. Diese Polarisierung der Debatte macht Obgleich klimawandelbezogene Sorgen aktuell

nicht nur deutlich, wie unterschiedlich der Kli- eine zentrale Rolle im gesellschaftspolitischen

mawandel in der Gesellschaft wahrgenommen

und bewertet wird, sondern verweist auch darauf,

dass Ängsten und Sorgen sowie Gefühlslagen per 1 Dieses Desiderat drückt sich im deutschsprachigen

Raum z. B. auch darin aus, dass die Thematik selbst in

se eine zentrale Rolle im Klimadiskurs zukommt.

klimawandel- und umweltbewusstseinsbezogenen Auf-

sätzen des Handbuchs Umweltsoziologie (Viehhöver

Nachdem Constanze Lever-Tracy noch im Jahr 2011, Reusswig 2011, Lange 2011) sowie in Sammel-

2008 prominent kritisieren konnte, dass der bänden zur sozialwissenschaftlichen Klimaforschung

(z. B. Voss 2010, Besio/Romano 2016) bisher kaum

Klimawandel in der Soziologie kaum zum For- diskutiert wurde. Wenngleich klimarelevante Einstel-

schungsgegenstand gemacht würde (Lever-Tracy lungen in den zyklischen Erhebungen des Umwelt-

bundesamtes in neueren Untersuchungen als weit

2008), hat sich inzwischen ein äußerst dynami- verbreitet, allerdings auch milieugebunden, ausge-

scher soziologischer Diskurs zu klimabezogenen wiesen werden (Rubik et. al 2019: 16 ff.), so wurden

verschiedene Aspekte des Klimabewusstseins lange

Fragestellungen entwickelt (überblickend u. a. Zeit nicht abgefragt und erst ab dem 21. Jahrhundert

Lorenz 2013, Dunlap/Brulle 2015, Sommer 2016, verstärkt aufgenommen (Kuckartz 2000; Kuckartz/

Grunenberg 2002: 47 f.; für eine Übersicht: Bauske/

Reusswig/Engels 2018, Koehrsen et al. 2020). Kaiser 2019: 58 ff.). Auch der Begriff des Klimabe-

Überraschenderweise kann jedoch mit Blick auf wusstseins selbst wird erst etwa Mitte der 2000er Jahre

in einschlägigen Publikationen verwendet (Kuckartz et

die Sorgen in der Bevölkerung über den Klima- al. 2007, Weber 2008, Kuckartz 2010).

3Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

Diskurs spielen, und Untersuchungen zudem schiede in den klimawandelbezogenen Sorgen der

gezeigt haben, dass diesen eine Bedeutung für Bürger*innen erklären?

klimabewusste Handlungsbereitschaft zukommt

In einem ersten Schritt werden wir im Folgenden

(Dietz et al. 2007, Smith/Leiserowitz 2014), liegen

SuN 01/2021

kurz einige Überlegungen zum Begriff der

hierzu bislang lediglich vereinzelte und in der

Sorge und ihrer soziologischen Thematisierung

Regel beschreibende Befunde für einzelne Länder

skizzieren und in den Forschungsstand zum

vor (für Deutschland etwa Hüther et al. 2012). Dies

Klimabewusstsein und klimabezogenen Sorgen

gilt auch für die meisten ländervergleichenden

in der Bevölkerung einführen (Abschnitt 1). Aus

Analysen zur Wahrnehmung und Bewertung des

diesem Literaturüberblick werden wir in einem

Klimawandels (siehe etwa Fagan/Huan 2019).

nächsten Schritt untersuchungsleitende Hypo-

Ländervergleichende Untersuchungen, die kli-

thesen ableiten und die Datengrundlage sowie

mabedingte Besorgnis entlang verschiedener

Methode der Untersuchung vorstellen (Abschnitt

sozialer Dimensionen mit statistischen Verfahren

2). Auf Basis von Umfragedaten der achten

untersuchen, sind bis heute eine Seltenheit in der

Welle des European Social Survey (ESS) für 23

soziologischen Klimaforschung (für eine Aus-

europäische Länder aus den Jahren 2016/2017

nahme siehe aber Poortinga et al. 2019). Damit

präsentieren wir anschließend die zentralen Er-

fehlt es bislang an wichtigem Grundlagenwissen,

gebnisse eines Mehrebenenmodells, das sowohl

inwiefern die Befunde der Umweltbewusstseins-

individuelle als auch strukturelle Faktoren zur

forschung auch auf die klimabedingten Sorgen

Erklärung der Varianz der Klimasorgen berück-

der Bevölkerung bezogen werden können und

sichtigt (Abschnitt 3). Abschließend diskutieren

inwiefern sich diese Befunde seit den 1990er

wir die Befunde vor dem Hintergrund der Leit-

Jahren, in denen sich die Forschungsdisziplin vor

fragen unserer Untersuchung (Abschnitt 4).

allem mit diesen Fragen beschäftigt hat, in der

jüngeren Vergangenheit verschoben haben.2

Vor diesem Hintergrund nehmen wir in unserem 1. Klimasorgen: Zeitdiagnostische

Beitrag eine vergleichende Untersuchung der Annäherungen und der

Besorgnis über den Klimawandel in Europa vor: Forschungsstand der Klima-

Welches Ausmaß hat die Besorgnis über die bewusstseinsforschung

Folgen des Klimawandels bei den Bürger*innen in

Europa und inwiefern lassen sich hierbei Unter-

Zeitdiagnose: Die besorgte Gesellschaft

schiede zwischen bestimmten sozialen Gruppen

sowie Ländern feststellen? Wie lassen sich Unter- Menschen machen sich über vieles Sorgen.

Glaubt man soziologischen Zeitdiagnosen, so

sind Sorgen und Ängste gar zum bestimmenden

2 Eine Erklärung für den Rückgang an der diesbezügli- Gefühl unserer Zeit geworden (Beck 2008a, Bude

chen Forschung kann vor allem darin gesehen werden,

2014, Baumann 2016). Vor dem Hintergrund

dass der erwünschte und in den Ausgangsmodellen

postulierte Übersetzungsprozess eines zunehmenden einer „gesellschaftlichen Gesamtsituation, die von

Umweltbewusstseins in umweltverträgliches Ver-

Krisen, Populismus, Unsicherheit und Radikali-

halten nur sehr begrenzt stattgefunden hat. Insbeson-

dere mittels praxistheoretischer Annahmen wurden sierung geprägt zu sein scheint“ wird inzwischen

der methodologische Individualismus und der ratio- sogar vorgeschlagen „Sorge als Schlüsselbegriff

nal-choice-basierte Ansatz der Umweltbewusstseins-

und Verhaltensforschung sowie anderer klima- und der modernen Gesellschaft“ (Henkel et al. 2019:

nachhaltigkeitsbezogener Transformationszugänge

seither wiederholt kritisiert (z. B. Shove 2010, Görgen

2020).

4Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares

7) zu betrachten.3 Besonders prominent diagnos- Zukunft, mit allen Vorzeichen der Unsicherheit

tizierte Ulrich Beck bereits in den 1980er Jahren versehene Antizipation, die auf eine Änderung des

den Wandel der Ersten Moderne hin zur Zweiten gegenwärtigen Handelns zielt“ (Beck 2017: 160).

Moderne und beschrieb diese als eine globale

Wenn in der „Weltrisikogesellschaft“ der „Rest

SuN 01/2021

„Risikogesellschaft“ (Beck 1986), in der vor allem

risikoempfänger“ letztlich das Individuum ist,

technische und ökonomische Nebenfolgen des

auf das von Märkten und Politik die „ultimative

Modernisierungsprozesses neue ökologische und

Verantwortung des Entscheidens“ übertragen

soziale Risikolagen, Selbstgefährdungen, Unsi-

wird (Beck 2008a: 347), so geht mit einer solchen

cherheiten, Ungleichheiten, Machtverhältnisse

Vergesellschaftungsform auch ein subjektives

und Nebenfolgen-Katastrophen produzieren.

Erleben einher, bei dem Sorge und Angst vor sich

Neben Reaktorkatastrophen und Finanzkrisen, realisierenden Risiken zu einem bestimmenden

zählt zu letzteren auch der durch menschliches Lebensgefühl und handlungsleitenden Moment

Verhalten ausgelöste Klimawandel, der sogar als werden. Auch die Sorge ist demnach „gegen-

„womöglich ‚das‘ Weltrisiko der Epoche“ (Beck wärtig als eine mögliche Zukunft. Sorge wirkt

2010: 43, siehe auch Beck 2008a: 153 ff., Beck also gegenwärtig durch die Voraussicht, durch

2008b, Beck 2017) betitelt wird. Der Klima- die Vergegenwärtigung dessen, was nicht ist,

wandel, so könnte man mit Beck argumentieren, aber doch werden könnte“ (Henkel et al. 2016:

zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er in eine 21). In diesem schwerpunktmäßig problem-kon-

„Zukunftskrise“ eingebettet ist, „deren Schau- notierten Sinne wollen wir Sorge bzw. Besorgnis

platz und politischer Auseinandersetzungsort als eine vorausschauend-emotionalisierte Bewer-

die Gegenwart ist“ (Beck 1995: 94). Wie andere tungspraxis verstehen, die antizipiert, was sich

Risiken der Zweiten Moderne, die die Zukunft in negativer Weise zukünftig ereignen könnte.4

in der Gegenwart wissens-, d.h. erfahrungs- und Kennzeichnend für das in vielen Zeitdiagnosen

erwartungsbezogen, politisieren, so kann auch be- attestierte Lebensgefühl der Angst und Besorgnis

züglich des Klimawandels diagnostiziert werden, sind dabei nicht allein selbst-bezogene Sorgen,

dass dieser zugleich „wirklich und unwirklich sondern gerade auch die Sorge „um den Anderen

ist. Einerseits sind viele Gefährdungen und Zer- und die Sorge um die Umwelt“ (Henkel et al.

störungen bereits real [...]. Auf der anderen Seite 2016: 21). Die Sorgen der Weltrisikogesellschaft

liegt die eigentlich soziale Wucht des Verelen- reichen demnach weit über das Individuum

dungsargumentes in projizierten Gefährdungen und seine potenzielle individuelle Betroffenheit

der Zukunft“ (Beck 1995: 94). Gerade in der hinaus. Ihnen wohnt in der Regel eine soziale

Antizipation dystopischer Zukunftsrisiken des Dimension inne, die besonders prominent etwa

Klimawandels und seiner Risikowahrnehmung in der vielfach im Nachhaltigkeitsdiskurs zitierte

liegt demnach das eigentliche Mobilisierungsmo- Besorgnis zum Ausdruck kommt, dass „künftige

ment der Weltrisikogesellschaft (Wendt 2020, Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht be-

2021). Da der „Risikobegriff“ in erster Linie „ein friedigen können“ (Weltkommission für Umwelt

Möglichkeitsbegriff“ (Beck 2000: 196) ist, so

sind auch die Klimarisiken in erster Linie „eine

4 Das Bedeutungsspektrum des Sorgebegriffs ist unge-

drohende Wirklichkeit, eine vergegenwärtigte mein groß. Im englischen Sprachraum drückt sich diese

Varianz unter anderem in der Unterscheidung zwischen

dem „Care“-Begriff, im Sinne des Sorgens für jemanden

oder etwas, und „worries“ oder „concern“ aus, als sich

3 Für überblickende und kritische Diskussionen zu dieser

um etwas oder jemanden Sorgen aus, wenngleich allen

Zeitdiagnose siehe Lübke/Delhey (2019) sowie Eckert

Begriffen diese vielschichtige normative Bestimmung

(2019).

innewohnt (Thelen 2014: 23).

5Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

und Entwicklung 1987: 51), wenn weiterhin, so bezüglich der Einstellungen und allgemeinen

gewirtschaftet, verteilt und gelebt wird, wie wir es Risikowahrnehmung zum Klimawandel und

gewohnt waren und sind. zum Klimabewusstsein liegt mittlerweile eine

große Anzahl von Studien vor (siehe für Deutsch-

SuN 01/2021

In der Tat wird gesellschaftsbezogenen Sorgen auf

land etwa: Engels et. al 2013, Andor et al. 2014,

Basis von Bevölkerungsumfragen regelmäßig eine

überblickend: Capstick et al. 2015, Hornsey et al.

große Verbreitung attestiert. Dies gilt sowohl für

2016). Wie diese Untersuchungen zeigen, sind es

weltweite Befragungen (Poushter/Huang 2019,

gerade solche Risikowahrnehmungen und Ein-

Atkinson et al. 2020) als auch für Befragungen

stellungen zur Umwelt- und Klimakrise, die in

der deutschen Bevölkerung (R+V 2019, Lübke

hohem Maße politisches Engagement für den Kli-

2019). Obgleich zahlreiche Erscheinungen wie

maschutz, Akzeptanz staatlicher Klimapolitiken

etwa Armut und Ungleichheit, Arbeitslosigkeit,

und persönliche Handlungsbereitschaft in Fragen

Terrorismus, Gesundheitsfragen, Migration und

des Klimawandels beeinflussen (etwa Bord et al.

Friedenserhalt zu den größten Sorgen der Men-

2000, Engels et al. 2013).

schen zählen, so nehmen auch die Sorgen über den

Klimawandel einen zentralen Platz im Sorgenpool Bisher vorliegende Analysen von Einstellungen

der Menschen ein (Poushter/Huang 2019, Pous- zum Klimawandel haben sich in erster Linie

hter/Manevich 2019). Dass klimabedingte Sorgen auf der Individualebene damit befasst, wie der

im 21. Jahrhundert bei Menschen auf der ganzen Klimawandel wahrgenommen und bewertet

Welt weit verbreitet sind, ist weithin unumstrit- wird. Dabei scheint sich ein konsistentes Bild

ten.5 Obgleich sich die empirische Forschung mit für die Einstellungen unterschiedlicher sozialer

der Verbreitung und sozialen Strukturierung un- Gruppen zu ergeben. Generell zeigt sich, dass

terschiedlicher Sorgen und Ängste beschäftigt hat Männer, ältere Geburtskohorten und Personen

(Rackow et al. 2012, Dehne 2017, Lübke/Delhey mit niedrigem Bildungsgrad dem Klimawandel

2019), so sind die Sorgen über den Klimawandel eher skeptisch gegenüberstehen (Poortinga

bislang empirisch nur unzureichend erforscht. et al. 2011, McCright et al. 2016, Milfont et al.

2015). Für die USA wurde dementsprechend ein

Die sozial-temporale Strukturiertheit des white male effect bzw. ein conservative male

Klimabewusstseins effect postuliert, wonach gerade weiße Männer

mit konservativer politischer Orientierung im

Vielfach erforscht sind hingegen die Einstel-

Vergleich durch ein höheres Maß an Skepsis ge-

lungen der Bevölkerung zu Umweltfragen

genüber dem Klimawandel sowie einer weniger

sowie der Zusammenhang zwischen Umwelt-

ausgeprägten Sensibilität bezüglich ökologischer

bewusstsein und Umweltverhalten (Van Liere/

Dunlap 1980, Franzen/Meyer 2010, Kollmuss/

Agyeman 2002, Franzen/Vogl 2013).6 Und auch delliert: (1) dem Wissen über Umweltprobleme und

mögliche Umgänge mit ihnen (kognitive Dimension),

(2) der emotionalen Affiziertheit (affektive Dimension)

sowie (3) der Bereitschaft und dem Wille sein Handeln

5 Studien vom Pew Research Center kommen wiederholt in Anbetracht dieser Umweltprobleme zu verändern

sogar zu dem Ergebnis, dass der Klimawandel global als (konative Dimension), wobei die Umwelteinstellung

größte Bedrohung für das eigene Land wahrgenommen wiederum als Summe der zweiten und dritten Dimen-

wird (Kohut et al. 2013, Poushter/Huang 2019) und sion (Huber 2011, S. 81) oder als Teil der affektiven

weltweit von 67 Prozent der Befragten als große Bedro- Dimension des Umwelt- bzw. Klimabewusstseins kon-

hung eingeschätzt wird (in Deutschland lag der Wert zipiert wird (Weber 2008, S. 115 ff.). In den gängigen

bei 71 Prozent). Operationalisierungen wird die affektive Dimension

in Deutschland häufig mittels durch Umweltprobleme

6 Das Umwelt- bzw. Klimabewusstsein wird dabei in ausgelöste Beunruhigung, Wut oder Empörung opera-

der Regel als Konstrukt mit drei Komponenten mo- tionalisiert (Diekmann/Preisendörfer 2001: 104).

6Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares

und technologischer Risiken gekennzeichnet Eine ganze Reihe von Studien konnte auch zeigen,

sind (McCright 2011, McCright/Dunlap 2011b). dass Einstellungen zum Klimawandel besonders

Damit verbunden konnte zudem gezeigt werden, stark mit politischen und wertbezogenen Ori-

dass auch der Wohnort einen Effekt auf skepti- entierungen zusammenhängen. Gerade in den

SuN 01/2021

sche Haltungen zum Klimawandel hat. Während USA bilden sich Einstellungen zum Klimawandel

diese im ländlichen Raum weiter verbreitet entlang parteipolitischer Grenzziehungen ab

sind, ist Klimawandelskepsis in Städten seltener (McCright/Dunlap 2011a, Brulle et al. 2012,

(Marquart-Pyatt 2008, Whitmarsh 2011). Zudem McCright et al. 2014): Während Konservative

wurde teilweise auch deutlich, dass das Vertrauen (Republikaner) dem Klimawandel eher skeptisch

in die Problemlösungskompetenz von politischen gegenüberstehen, erkennen Liberale (Demo-

Institutionen mit positiven Haltungen zu Um- kraten) ihn in der Regel an und fordern teilweise

weltpolitiken einhergeht (Lorenzoni/Pidgeon seine Bekämpfung ein. Auch für EU-Länder lässt

2006, Konisky et al. 2008). sich eine ähnliche ökologische Konfliktlinie in der

Politik vermuten (Poortinga et al. 2011, Milfont

Sowohl ländervergleichende Untersuchungen

et al. 2015, McCright et al. 2016). Die Rolle be-

zum Klimabewusstsein als auch Analysen für ein-

stimmter Wertorientierungen für die Haltung

zelne Länder haben regelmäßig auf Alterseffekte

gegenüber sozialen Fragen bzw. politischen Sach-

oder Kohorteneffekte verwiesen (McCright 2010,

fragen ist empirisch gut belegt (Inglehart 1990).

Milfont et al. 2015, Poortinga et al. 2011). Auch für

Auch für Einstellungen zum Klimawandel scheint

den Bildungsgrad ergeben sich in vorliegenden

der Unterschied zwischen individualistischen und

Untersuchungen einheitliche Befunde. Personen

kollektivistischen sowie materialistischen und

mit einem höheren formalen Bildungsgrad oder

postmaterialistischen Wertorientierungen beson-

einer größeren Anzahl an Bildungsjahren zeichnen

ders bedeutsam (Dietz et al. 2007, Milfont et al.

sich nicht allein durch ein ausgeprägteres Um-

2015, Shi et al. 2016, Poortinga et al. 2019).

weltbewusstsein aus (z. B. Marquart-Pyatt 2008,

Franzen/Vogl 2013, Lee et al. 2015), sondern Insbesondere in Folge eines sinkenden Klima-Pro-

akzeptieren auch in höherem Maß den Klima- blembewusstseins seit Mitte der 2000er Jahre

wandel als reale Tatsache und sind sich häufiger wurde ferner vor allem für die USA vermehrt

der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken nach strukturellen Erklärungen hierfür gesucht.

bewusst. In diesem Zusammenhang wird oftmals Scruggs und Benegal (2012) thematisierten als

angenommen, dass formale Bildung mit einem Erklärungsfaktoren die Medienberichterstattung,

besseren Wissen und Verständnis in Bezug auf Temperaturanomalien und die wirtschlichen

Klimaphänomene einhergeht. Wie gezeigt werden Entwicklungen in Folge der Finanz- und Wirt-

konnte, stellt Bildung jedoch einen eigenständigen schaftskrise der Jahre 2007/2008. Sie kamen

Faktor dar, der weitestgehend unabhängig von zu dem Ergebnis, dass eine schlechte Wirt-

Klimawissen und -verständnis ist. Beim Wissen schaftslage und steigende Arbeitslosigkeit

über den Klimawandel handelt es sich um einen einen negativen Einfluss auf die Akzeptanz des

lediglich schwachen Prädiktor von Einstellungen Klimawandels haben, globale Temperaturano-

zum Klimawandel (Whitmarsch 2011) und Klima- malien jedoch einen positiven Einfluss.7 Dies

wandelskeptiker*innen verfügen mitunter sogar

über besseres Wissen in Klimafragen als Befragte,

die sich nicht skeptisch äußern (Hornsey et al. 7 Auch Kahn und Kotchen (2011) kommen in ihrer Ana-

lyse von Suchanfragen bei Google in den USA zu dem

2016).

Ergebnis, dass erhöhte Arbeitslosenraten die Sucher-

gebnisse nach „global warming“ absenken.

7Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

kann unter anderem damit erklärt werden, dass Basis von Daten des International Social Survey

klimabezogene Risiken mit anderen Problemen Programme (ISSP), dass sich in Westeuropa eine

konkurrieren und nur ein begrenzter „Pool“ an re- vergleichbare Spaltungslinie zwischen rechten

levanten Gefahren von den Individuen verarbeitet und linken ideologischen Lagern in Bezug auf

SuN 01/2021

werden kann (Whitmarsh 2011). die Meinung zu Klimafragen finden lässt, wie in

den USA, wenngleich dieser nicht ganz so stark

Brulle et al. (2012) unterscheiden in ihren Un-

ausgeprägt ist und dieser Befund nicht für die

tersuchungen ferner fünf Einflussfaktoren, die in

postkommunistischen Staaten gilt. Auch Kvaløy

der Literatur diskutiert werden: 1. Inwiefern der

et al. (2012) bestätigen mit Daten des World

Öffentlichkeit akkurate Informationen zugänglich

Value Survey (WVS), dass die Wahrnehmung

sind, 2. Extremwetterereignisse, 3. die Medienbe-

des Klimawandels als ernsthaftes Problem auch

richterstattung, 4. die Präsenz und Anwaltschaft

ländervergleichend mit einem hohen Bildungsab-

von Klima-Bewegungen und Gegenbewegungen

schluss, postmaterialistischer Wertorientierung

und 5. Hinweise auf den Klimawandel durch Eliten

sowie einer linken politischen Selbstverortung

(siehe auch: Carmichael/Brulle 2017, Carmichael

korreliert und auch religiösen Orientierungen eine

et al. 2017). Sie zeigen, dass Extremwetterereig-

Bedeutung für diese Einschätzungen zukommt.9

nisse keinen Einfluss auf die Klimawahrnehmung

in der Bevölkerung haben, sondern vor allem Auf struktureller Ebene sprechen bisherige

Bewegungen und Eliten, die das Thema öffent- Befunde entgegen einer Wohlstandshypothese

lich vertreten sowie die Medienberichterstattung bislang weder für signifikante Zusammenhänge

und wirtschaftlichen Bedingungen. Bergquist mit dem BIP, noch für einen Zusammenhang

und Warshaw (2019: 686) kommen auf der zwischen Klimawahrnehmung und CO2-Emis-

Grundlage eines Indizes, der 170 Umfragen mit sionen (siehe Mostafa 2016). Klimabewusstsein

über 400.000 Befragten umfasst, in Bezug auf ist demnach ein weltweites Phänomen, das nicht

den Zusammenhang von Klimawahrnehmung auf wohlhabende Länder begrenzt ist. Sandvik

und Temperaturentwicklung hingegen zu einem (2008) kommt mit Bezug auf die Analyse von

gegensätzlichen Befund: Auf nationaler Ebene Daten aus 46 Ländern in seiner Analyse sogar zu

spiegeln sich Temperaturentwicklungen in der dem entgegengesetzten Ergebnis. Sowohl das BIP

öffentlichen Meinung. als auch die CO2-Emmionen eines Landes korre-

lieren seinen Analysen zufolge sehr wohl mit dem

Es liegen demnach einerseits mittelweile eine

Anteil der Bevölkerung, der den Klimawandel als

Vielzahl von Befunden für einzelne Länder

ein ernsthaftes Problem bewertet, allerdings ist

(v.a. für Großbritannien und die USA8) vor, die

dieser Zusammenhang negativ.10 Die Befunde von

Einstellungen, Risikowahrnehmungen und das

Wissen zum Klimawandel auch im Zeitverlauf

untersucht haben. Zugleich geben inzwischen 9 Ähnlich auch Mostafa (2016), der neben diesen Effekten

auch noch die Kontrollüberzeugung von Personen

einige Studien auch einen Einblick in weitere län-

als einen weiteren Faktor herausarbeitet. Lewis et al.

dervergleichende Determinanten der allgemeinen (2019: 768) kommen in Bezug auf die „westliche“ Welt

zu dem Ergebnis, dass sich Frauen, jüngere und we-

Klimawahrnehmung (überblickend: Capstick et

niger religiöse Menschen in den englisch-sprechenden

al. 2015). McCright et al. (2015) bestätigen auf der Ländern der westlichen Welt mehr Sorgen über den

Klimawandel machen, während die Klimasorgen in der

restlichen Welt nur schwach mit dem Geschlecht korre-

lieren, aber mit dem Alter, der Religiosität, Bildung und

8 Für die USA siehe insbesondere auch: https://www. demokratischen Werten zunehmen.

climatechangecommunication.org/climate-chan-

10 Tranter und Booth (2015) kommen in einer länderver-

ge-in-the-american-mind-reports/

gleichenden Untersuchung zum Klimaskeptizismus

8Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares

Lo und Chow (2015) wiederum verweisen in Bezug Umweltbewusstseins sind (siehe Franzen/Meyer

auf den Zusammenhang zwischen nationalem 2010; Franzen/Vogl 2013) und zweitens Gefühls-

Wohlstand und Klimawahrnehmung darauf, lagen in einer spätmodernen „Affektgesellschaft“

dass in reicheren Ländern der Klimawandel als (Reckwitz 2017) als eine bedeutsame Ressource

SuN 01/2021

wichtigstes Problem, jedoch weniger als ernstzu- für klimabewusste Handlungsbereitschaft sowie

nehmende Gefahr bewertet wird. Auch Fielding klimapolitische Mobilisierung gesehen werden

et al. (2019) bestätigen dieses Ergebnis und ver- können (Dietz et al. 2007, Smith/Leiserowitz

binden in ihrer Analyse von elf OECD-Staaten 2014). So zeigen z. B. auch Untersuchungen zu

individuelle Charakteristiken ihrer Befragten, mit Fridays for Future-Protesten in Städten auf der

Haushalts- und Ländermerkmalen. Ihre Ergeb- ganzen Welt, dass Sorge über den Klimawandel

nisse zeigen, dass bei zusätzlicher Betrachtung (gefolgt von Furcht und Angst) das verbreitetste

des Gefühls der Kontrolle, die Gefahreneinschät- Gefühl unter den Protestierenden war und weitaus

zung nicht mehr mit dem nationalen Wohlstand häufiger geteilt wird als Empörung, Frustration

korreliert und schließen daraus, dass Wohlstand oder Hilflosigkeit (de Moor et al. 2020).

vor allem als eine Ressource angesehen werden

Besorgnis scheint also einerseits eine zentrale

kann, mit der auf die imaginierten Risiken des

mentale und affektuelle Auswirkung des Klima-

Klimawandels reagiert werden kann und die

wandels zu sein und beeinflusst auf der anderen

dadurch ein Kontrollgefühl erzeugt.

Seite den Anpassungsprozess an diesen (Swim et

al. 2011: 111). Untersuchungen, die, ausgehend

Klimasorgen: Forschungsstand und

vom Vorwurf von Klimaskeptiker*innen, dass Kli-

Desiderate

maaktivist*innen eine Klimahysterie betreiben,

Zwar gibt es demnach ländervergleichende Verbindungen zwischen Klimabesorgnis und

Analysen, die Klimawandelskepsis, Risiko- und pathologischer Besorgnis untersucht haben, sind

Problemwahrnehmung sowie Handlungsbereit- zum Ergebnis gekommen, dass zwischen diesen

schaft in ländervergleichenden Analysedesigns beiden Formen der Sorge kein signifikanter

adressieren (McCright et al. 2016, Tranter/Booth Zusammenhang besteht. „[H]abitual ecological

2015) und Studien, die deskriptiv untersuchen, worrying“ ist vielmehr mit umweltschonenden

als wie gefährlich der Klimawandel im Vergleich Verhaltensweisen sowie Persönlichkeitsstruk-

zu anderen Problemen in unterschiedlichen turen verbunden, die sich durch die Anerkennung

Ländern eingeschätzt wird (European Com- neuer Ideen und ein hohes Umweltbewusstsein

mission 2009, The World Bank 2009, Brechin/ auszeichnen (Verplanken/Roy 2013). Kli-

Bhandar 2011, Kohut et al. 2013, Carle 2015). masorgen stellen aus dieser Perspektive also nicht

Gefühlslagen in Bezug auf den Klimawandel (wie nur keine Pathologie und kein Hemmnis für

Sorgen) wurden im Unterschied zu den oben skiz- einen Wandel zur Nachhaltigkeit dar, sondern

zierten Einstellungen und Risikoeinschätzungen scheinen geradezu Bedingung und Ressource für

zum Klimawandel jedoch vergleichsweise wenig eine sozial-ökologische Transformation zu sein.

in den Blick genommen (Ojala 2012). Dies er- In einer Studie über die Handlungsbereitschaft

scheint überraschend, da Sorgen erstens ein fester CO2-Emissionen zu reduzieren zeigt sich, dass

Bestandteil des Konstrukts eines allgemeinen diese mit einer zunehmenden Besorgnis über die

Konsequenzen des Klimawandels zunimmt und

im Unterschied zu kognitiven Risikoeinschät-

zu dem Ergebnis, dass ein höherer CO2-Ausstoß und zungen gerade Sorgen und Ängste zum Handeln

auch die Klima-Vulnerabilität eines Landes positiv mit

diesem korrelieren. führen (Sundblad et al. 2014). Auf der einen

9Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

Seite scheint Besorgnis damit transformations- concern“ auf, das ebenfalls diese Unterschiede

fördernd (siehe auch Shi et al. 2016, Stevenson/ stark macht:

Peterson 2016, Nauges/Wheeler 2017), auf der

„In short, an individual may think that climate

anderen Seite ist aus der Forschung zum Kli-

SuN 01/2021

change (and associated impacts) are likely to occur,

maskeptizismus bekannt, dass sich keine Sorgen but that doesn’t mean that someone also perceives

über den Klimawandel zu machen, ein fester climate change to be a serious issue. In turn, an in-

Bestand des „denial belief“ (McCright/Dunlap dividual can perceive climate change to be a serious

issue, but that doesn’t necessarily imply that they are

2011b) ist und die Emotionalität und Besorgnis

concerned about it. Finally, although the public may

von Klimawissenschaft und Klimabewegung express generalized concern about climate change,

von Klimawandelskeptiker*innen als Hysterie this often does not mean that people also personally

und Irrationalität delegitimiert wird (siehe auch worry about the issue or think it is a high priority”

(van der Leyden 2017: 24).

Wendt 2021). Kurzum: Klimabesorgnis stellt eine

zentrale Konfliktlinie dar, die den Klimadiskurs Wir wollen bei unserer folgenden Thematisierung

zwischen den Klimaskeptiker*innen und Klima- des Forschungsstandes zur Klimabesorgnis daher

bewegten scheidet. einen engen, trennscharfen Begriff anlegen, der

vor allem hinsichtlich seiner Operationalisierung

Zur Differenzierung unterschiedlicher Kompo-

in den Umfragen kontrolliert wurde; d. h., wir

nenten der Wahrnehmung des Klimawandels

beziehen uns nicht wie bisher auch auf Studien,

in der Bevölkerung unterscheiden Capstick et

die unter „climate concerns“ nahezu alle Katego-

al. (2015) in einer umfassenden Analyse des

rien der Klimawahrnehmung fassen, sondern auf

Forschungsfeldes neun Fragen-Foki, mit denen

Forschungen, die explizit die „Besorgnis“ oder

die Wahrnehmung des Klimawandels in der Be-

„Sorgen“ bzw. die „concerns“ oder „worries“ der

völkerung bisher untersucht wurde (Tabelle 1).

Bevölkerung zum Klimawandel abfragen und

Häufig wird in Untersuchungen nicht trennscharf

im Capstick’schen Schema daher der Kategorie 7

zwischen diesen Komponenten des Klimabe-

entsprechen. Wie verteilen sich die Klimasorgen

wusstseins der Bevölkerung unterschieden.

entlang eines solchen engen Begriffes in der Be-

Insbesondere Aussagen dazu, inwiefern der Klima-

völkerung und welche Faktoren beeinflussen sie?

wandel als eine Gefahr angesehen wird (Kategorie

4), wie ernst die Risiken eingeschätzt werden (Ka-

tegorie 5) und wie groß die Sorgen bezüglich des

Klimawandels sind (Kategorie 7), werden häufig

gemeinsam unter dem Label „climate concerns“

besprochen, wenngleich die Besorgnis nicht ex-

plizit abgefragt wird. Gleichwohl sind auch diese

Dimensionen nicht zwangsläufig in eins zu setzen,

denn der Klimawandel kann z. B. als bedrohlich

wahrgenommen werden, ohne dass man sich

deshalb Sorgen über seine Folgen machen muss

– etwa, wenn in die Problemlösungsfähigkeit der

Wissenschaft oder des politischen Personals ver-

traut wird.

Van der Leyden (2017) stellt im Hinblick auf die

zentralen Dimensionen der Wahrnehmung des

Klimawandels das Modell einer „hierarchy of

10Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares

Fokus Frageformulierung Antwortmöglichkeiten

1. awareness and un- • Have you heard or read anything about the issue • Yes/no/not sure

derstandings of climate of global warming? • Very well/fairly well/not very

change • Thinking about the issue of global warming, how well/not at all

well do you feel you understand this?

SuN 01/2021

2. existence of climate • As far as you know, do you personally think that • Yes/no/DK

change at present time the world’s climate is changing, or not?

3. causes of climate • Assuming global warming is happening, do you • Caused mostly by human activ-

change think it is…? ities/caused mostly by natural

changes in the environment

(also ‘none of the above’ and

‘other’)

4. perceived threats from • Please tell me how serious a problem you perso- • Very serious/somewhat serious/

climate change nally believe global warming to be in the world? not very serious/not serious at

all/DK

5. seriousness of climate • Which of the following do you consider to be the • Eight possible ‘problems’

change compared to other single most serious problem facing the world as presented, including climate

issues a whole? change, ‘the economic situa-

tion’, and ‘armed conflicts’

6. certainty of climate • Most scientists agree that humans are causing • 5-point scale from ‘strongly

science climate change agree’ to ‘strongly disagree’

7. personal concern or • [Do] you personally worry about global warming • A great deal/a fair amount/only

worry about climate ch- a great deal, a fair amount, only a little, or not at a little/not at all

ange all? • Very worried/somewhat wor-

• Are you very worried, somewhat worried, not ried/not very worried/not at all

very worried or not at all worried about global worried

warming? • Very concerned/fairly con-

• How concerned, if at all, are you about climate cerned/not very concerned/not

change, sometimes referred to as global war- at all concerned/DK

ming?

8. requirements for action • Do you think the United States should – or • USA should abide/USA should

on climate change (at nati- should not – agree to abide by the provisions of not abide

onal and personal level) the Kyoto agreement on global warming? • 5-point scale from ‘strongly

• I am prepared to greatly reduce my energy use agree’ to ‘strongly disagree’

to help tackle climate change

9. open-ended/sponta- • When you think of ‘global warming,’ what is the • Open-ended response

neous response permitted first word or phrase that comes to your mind?

Tabelle 1: Auswahl an Survey-Items für die öffentliche Meinung in Klimafragen nach Capstick et al. (2015: 41 f.)

Die Entwicklung der Klimabesorgnis in Europa, 9 f.) kamen in ihrer Untersuchung zum Klimabe-

den USA und der Welt wusstsein in Deutschland zu dem Ergebnis, dass

39 Prozent der Befragten der Aussage, dass sie

Wenngleich Meinungsumfragen ergeben, dass

sich über den Klimawandel Sorgen machen, voll

in Deutschland etwa 71 Prozent der Befragten

und ganz zustimmen, 20 Prozent eher zustimmen,

angeben, „die Veränderung des Weltklimas

26 Prozent die mittlere Kategorie wählen, und

mache ihnen persönlich besonders große Sorgen“

10 Prozent eher nicht und 5 Prozent überhaupt

(Der Westen 2017), stellen umfassendere Studien

nicht zustimmen.12 Der Klimawandel hatte dabei

zu klimabedingten Sorgen im deutschsprachigen

Raum eine Seltenheit dar.11 Hüther et al. (2012:

dels. Ein Anteil von 38 Prozent gab den mittleren Ska-

lenwert an, während 8 Prozent sich eher keine Sorgen

und 3 Prozent sich überhaupt keine Sorgen machten

11 Den Daten des SOEP zufolge schwankt der Anteil der (Statista 2020). In der jährlich in Deutschland durch-

Deutschen, der sich große Sorgen über die Klimafolgen geführten „Angst-Studie“ der R+V bekundeten im Jahr

macht, in den Jahren 2009-2016 stets zwischen etwa 2019 hingegen 41 Prozent der Befragten Angst vor den

25 und 30 Prozent (Lübke 2019: 58). Einer Umfrage Folgen des Klimawandels (R+V 2019, ähnlich auch

der Marktforschungsinstituts Marketagent zufolge Centrum für Strategische und Höhere Führung 2020).

machten sich 19 Prozent der in Deutschland lebenden

Menschen 2012 sehr große Sorgen und 34 Prozent eher 12 Eine Studie in Großbritannien kam zu dem Ergebnis,

große Sorgen über die Auswirkungen des Klimawan- dass die Sorgen bezüglich der globalen Erwärmung

11Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

mit Blick auf das Verhältnis zu anderen Sorgen sehr/überhaupt nicht besorgt) in den beobach-

zusammen mit Terrorismus und Kriminalität die teten 12 EU-Ländern etwas zugenommen (1995:

höchste Priorität bei den Befragten, während sich 14 Prozent, 2002: 17 Prozent). Bemerkenswerter-

die Befragten über Ausländerfeindlichkeit, die weise ging der Anteil der Unentschlossenen im

SuN 01/2021

wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, die Zeitverlauf immer weiter zurück von 5 Prozent

eigene Gesundheit, Zuwanderung und die eigene Ende der 1980er Jahre auf schließlich 1 Prozent

wirtschaftliche Situation deutlich weniger Sorgen im Jahr 2002. Seit 2002 wurde die Besorgnis

machten. über den Klimawandel in den Berichten an die

EU-Kommission nicht mehr auf die herkömm-

In Europa wurde zu Beginn der 1980er im Auftrag

liche Art und Weise abgefragt, sodass sich dieser

der Europäischen Kommission damit begonnen,

Trend nicht auf Basis der gleichen Messmethode

im Rahmen des Eurobarometers zu erheben,

bis in die Gegenwart verfolgen lässt.

wie besorgt die europäischen Bürger*innen über

umweltbezogene Probleme sowie explizit auch Während die Datenlage in der EU in Bezug auf

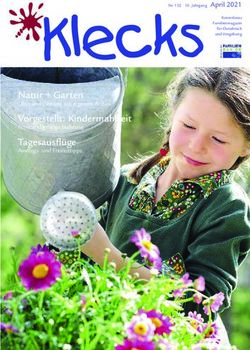

die Erderwärmung sind (siehe Abbildung 1). die Analyse längerer Zeitreihen somit äußerst

Nachdem Anfang der 1980er Jahre bereits etwa problematisch ist, existieren für die USA etab-

60 Prozent der Befragten angaben sehr oder lierte Erhebungsinstrumente, die seit Ende der

ziemlich besorgt zu sein, wuchs dieser Anteil 1980er Jahre abgefragt werden und die über etwa

1988 auf 70 Prozent und im Jahr 1992 auf sogar drei Jahrzehnte eine Polarisierung der Besorgnis

89 Prozent an (62 Prozent gaben sogar an sehr in der amerikanischen Bevölkerung aufzeigen

besorgt zu sein) (siehe hierzu z. B. Commission of (Abbildung 1). Wie auch in Europa bekundeten

the European Communities 1982). Entsprechend Ende der 1980er Jahre mehr als 60 Prozent der

ging der Anteil derjenigen, die nicht sehr oder Befragten über den Klimawandel besorgt zu

überhaupt nicht besorgt waren von etwa einem sein und auch der Anteil der Unentschlossenen

Viertel der Befragten (25 Prozent) im Jahr 1988 schrumpfte im Zeitverlauf stetig bis auf unter

bis 1992 auf etwa 9 Prozent zurück. Im Jahre 1995 ein Prozent. Insgesamt zeigen sich jedoch zwei

sank der Anteil der Besorgten allerdings erstmals markante Unterschiede. Erstens lag der Anteil

wieder und ging um etwa 5 Prozentpunkte zurück. derjenigen, die sehr oder ziemlich besorgt waren

Gleichzeitig schrumpfte in diesem Zeitraum der in den USA grundsätzlich stets unter dem jewei-

Anteil von Befragten, die sich ziemlich über den ligen europäischen Wert. Im Zeitverlauf hat dieser

Klimawandel besorgt zeigten auf 54 Prozent Abstand stetig zugenommen. Betrug der Abstand

(1995) und dann 39 Prozent (2002). Auch 2002 Ende der 1980er Jahre noch 7 Prozentpunkte,

lag der Anteil der Besorgten (sehr oder ziemlich so erhöhte er sich Anfang der 1990er auf 27 Pro-

besorgt) mit 83 Prozent etwas unter dem gemes- zentpunkte und Mitte der 1990er Jahre auf 34

senen Spitzenwert von 1992. Gleichzeitig hat seit Prozentpunkte. Auch im Jahre 2002 betrug der

1992 die Minderheit der Nicht-Besorgten (nicht Unterschied trotz Rückgangs immerhin noch 25

Prozentpunkte. Zweitens lag damit einhergehend

zwischen 2005 und 2019 durch starke Varianzen ge- der Anteil derjenigen, die sich nur wenig oder

kennzeichnet waren. Während zwischenzeitlich eine gar keine Sorgen machen in den USA seit Beginn

Annährung in Großbritannien zu beobachten war

(2011: 63 Prozent besorgt, 35 Prozent nicht besorgt) der 1990er Jahre deutlich höher als in Europa.

ist inzwischen eine ähnlich ausgeprägte Polarisierung Der Anteil derjenigen, der angab sich überhaupt

zwischen Besorgten (85 Prozent) und nicht Besorgten

(14 Prozent) zu beobachten, wie zu Beginn der Erhe- keine oder nur wenig Sorgen zu machen, wuchs

bungswelle (Dickmann/Skinner 2019). Angehörige der in den USA bis Mitte der 1990er Jahre stetig, bis

Mittelklasse äußerten dabei tendenziell eine größere

Besorgnis als die der Arbeiterklasse. auf nahezu 46 Prozent der Befragten an und ging

12Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares

2002 jedoch auf 40 Prozent zurück. Insgesamt ist betrachtet wird. Vor allem die Bevölkerungen der

vor diesem Hintergrund anders als in Europa, wo südeuropäischen Staaten (mit Ausnahme von

Klimabesorgnis eine weit verbreitete Gefühlslage Spanien) wiesen tendenziell die höchsten Be-

darstellt, für die USA eine Polarisierung in den sorgniswerte auf (z. B. Griechenland: 63 Prozent,

SuN 01/2021

Einstellungshorizonten der Befragten über die Italien: 49 Prozent und Portugal: 47 Prozent),

Zeit aus den Daten abzulesen. während die skandinavischen Länder (Schweden:

29 Prozent, Dänemark: 28 Prozent, Finnland:

Kommen wir noch einmal zurück zum europä-

26 Prozent), Großbritanniens (26 Prozent) und

ischen Kontext. Mit Blick auf die Verteilung der

Irland (25 Prozent) sowie Belgien (29 Prozent)

Sorgen auf unterschiedliche Länder waren bis

und die Niederlande (21 Prozent) niedrigere

Mitte der 1990er Jahre kaum Ausreißer festzu-

Werte aufwiesen (European Commission 2002:

stellen.13 In der Erhebung aus dem Jahre 2002

10). Obwohl demnach ein beachtlicher Teil der

werden hingegen ausgeprägter Unterschiede

Befragten (sehr) besorgt über den Klimawandel

sichtbar, wenn nur der Anteil der sehr Besorgten

ϳϬй

ϲϬй

ϱϬй

ϰϬй

ϯϬй

ϮϬй

ϭϬй

Ϭй

ϭϵϴϵ ϭϵϵϭ ϭϵϵϳ ϮϬϬϮ ϭϵϴϴ ϭϵϵϮ ϭϵϵϱ ϮϬϬϮ

h^

ƵƌŽƉĂ

ƐĞŚƌďĞƐŽƌŐƚ

Abbildung 1: Trend njŝĞŵůŝĐŚďĞƐŽƌŐƚ

der Klimabesorgnis in den USA und EuropaŶŝĐŚƚƐĞŚƌďĞƐŽƌŐƚ ƺďĞƌŚĂƵƉƚŶŝĐŚƚďĞƐŽƌŐƚ ǁĞŝƘŶŝĐŚƚ

Datenquellen: Eurobarometer Surveys (gewichtet) (Commission of the European Communities 1988, 1992, European Commission 1995, 2002) für

Europa und Gallup Polls (gewichtet) 1989, 1991, 1997, 2002 für die USA. Die Daten für Europa beziehen sich für alle Erhebungszeitpunkte auf 12

EU-Länder, die 1988 am Eurobarometer teilgenommen haben, um das Sample über den Zeitverlauf konstant zu halten (Belgien, Dänemark, Deutsch-

land, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien).

13 Die Mittelwerte liegen bei fast allen Ländern im Spek-

trum von 3,3–3,6. Lediglich die griechische Bevölke-

rung (3,9) erreichte einen höheren Wert, während er in und Belgien (3,2) etwas niedriger ausfiel (European

Finnland (3,1), den Niederlanden (3,1) Frankreich (3,2) Commission 1995: 58).

13Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung

war, wurde in den neueren Untersuchungen Industrieunfällen (47 bzw. 46 Prozent). In der

deutlich, dass der Klimawandel auch unter den nächsten Erhebungswelle 2008 hingegen war der

Umweltthemen lange Zeit nicht an vorderster Klimawandel mit 57 Prozent die größte umweltbe-

Stelle rangierte, sondern die Zerstörung der zogene Sorge in Europa (European Commission

SuN 01/2021

Ozonschicht oder der Verlust der Regenwälder 2005: 8, European Commission 2008: 8). Im

stärkeres Gewicht bekam. Die Erhebungen zeigen Ländervergleich lassen sich hierbei erneut aus-

ferner, dass Sorgen über die Zerstörung der geprägte Unterschiede zwischen den Ländern

Umwelt im Vergleich zu anderen Sorgen, wie vor erkennen. Deutlich wird hierbei, dass Sorgen

Gewalt, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Armut und über den Klimawandel – abgesehen von Italien

sozialer Ausgrenzung, eine eher nachgeordnete – in „neuen“ EU-Mitgliedstaaten (Baltikum und

Rolle zukam (European Commission 1999: 15). andere osteuropäische Länder) eine vergleichs-

weise untergeordnete Rolle spielen. Wenngleich

Wie weiter oben bereits angesprochen lässt sich

zu bemerken ist, dass auch hier zwischen 38 und

die Zeitreihe der Klimasorgen nach 2002 auf Basis

51 Prozent der Befragten angaben, besorgt zu

der Eurobarometer-Daten nicht mehr weiterver-

sein. Interessanterweise fiel das Besorgnisniveau

folgen, da das Erhebungsinstrument ausgetauscht

der Befragten auch in den Niederlanden und

wurde. Seitdem wird erhoben, über welche fünf

Großbritannien weiterhin vergleichsweise gering

Umweltprobleme sich die Befragten am meisten

aus, wobei die Sorgen über die Klimafolgen in den

Sorgen machen. So rangierte der Klimawandel

skandinavischen Ländern nun im Vergleich zu

im Jahre 2005 im umweltbezogenen Sorgenpool

vorher relativ stark ausgeprägt waren.

mit 45 Prozent der Nennungen an dritter Stelle

hinter der Verschmutzung von Gewässern und

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Portugal

Dänemark

Schweden

Belgien

Irland

Ungarn

Slowakei

Tschechien

Spanien

Österreich

Polen

Deutschland

Griechenland

Niederlande

Bulgarien

Italien

Lettland

Litauen

Finnland

Luxemburg

Malta

Zypern

Frankreich

Rumänien

Slowenien

Estland

Großbritannien

Abbildung 2: Der Klimawandel als eine der fünf größten Umweltsorgen in Europa im Jahre 2008

Daten: European Commission 2008, gewichtet.

14Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares

Obwohl der Klimawandel im Jahre 2009 hinter den Klimawandel ist, wenngleich mitunter deut-

Armut und Wirtschaftsabschwung, aber noch liche Unterschiede zwischen einzelnen Regionen

vor Terrorismus und bewaffneten Konflikten, im und Ländern bestehen, die es durch soziologische

Sorgenpool der Befragten an dritter Stelle stand Analysen aufzuklären gilt.

SuN 01/2021

(European Commission 2009: 7), wurde er in fol-

Die sozial-temporale Basis der Klimabesorgnis:

genden Erhebungen des Eurobarometers 2009,

Individuelle und strukturelle Faktoren

2014 und auch 2017 bei den größten umweltbezo-

genen Sorgen überraschend nicht mehr abgefragt Untersuchungen, die danach fragen, wie Varianz

(European Commission 2014: 12, European Com- und Struktur der Besorgnis über den Klimawandel

mission 2017: 12). in der Bevölkerung und in ihrem Zeitverlauf

erklärt werden können, wurden erst ab der Mitte

Global betrachtet zeigt sich, dass vor allem in

der 2000er Jahre auf der Ebene einzelner Länder

Lateinamerika, Afrika und Teilen Asiens Sorgen

durchgeführt. Für Deutschland ist hierfür bisher

über den Klimawandel verbreitet sind, während

lediglich bekannt, dass Frauen, Menschen mitt-

in Europa und anderen Wohlstandsgesellschaften

leren und hohen Alters und Befragte mit einem

vor allem der IS Sorgen bereitete (Carle 2015,

niedrigen Schulabschluss (Hauptschule und

Poushter/Manevich 2017). Im Jahr 2019 ist

weniger) etwas häufiger Sorgen bekunden, als

der Klimawandel gleichwohl auch in westlichen

Männer, die jüngste Alterskohorte (18–29 Jahre)

Wohlstandsgesellschaften zunehmend als be-

und Befragte mit mittleren und hohen Schul-

sonders besorgniserregende und größte globale

abschlüssen (Hüther et al. 2012). Vorliegende

Gefahr wahrgenommen worden (Poushter &

Ergebnisse bewegen sich jedoch größtenteils auf

Huang 2019). Aktuell rangiert der Klimawandel

einer deskriptiven Ebene. Dies gilt auch für die

jedoch, wenn er im Vergleich zu anderen Sorgen

meisten weltweiten und ländervergleichenden

abgefragt wird, nicht an vorderste Stelle im Sor-

Erhebungen zur Besorgnis über den Klimawandel

genpool der Weltbevölkerung. Im Rahmen der

sei es im Querschnitt, im Trend oder auch mit

Studie „What worries the world“ liegt er lediglich

Bezug auf Zusammenhänge. Für die USA, Groß-

im Mittelfeld der geäußerten Sorgen (Atkinson

britannien, einige skandinavische Länder und

et al. 2020: 5). Nach den drei größten Sorgen

die Schweiz liegen hingegen länderspezifische

gefragt, gaben nur 16 Prozent der Befragten hier

Zusammenhangsanalysen vor.

den Klimawandel an, während Armut und soziale

Ungleichheit (34 Prozent), Arbeitslosigkeit (31 Sundblad et al. (2007) bestätigen für Schweden

Prozent), Kriminalität und Gewalt (30 Prozent) hierbei etwa, dass Frauen sich besorgter über

als auch finanzielle und politische Korruption (30 den Klimawandel äußern als Männer, während

Prozent) an der Spitze lagen. alle anderen sozio-demografischen Merkmale

keinen signifikanten Einfluss haben. Auf der

In der Zusammenschau wird somit deutlich, dass

anderen Seite wurde am Beispiel Schweden her-

Ausmaß und Reichweite der Klimabesorgnis stark

ausgearbeitet und untersucht, dass Elternschaft

von den Konjunkturen der gesellschaftlichen Ent-

bei Männern mit einer erhöhten Besorgnis in

wicklungen, bestimmten Ereignissen auf globaler

Bezug auf den Klimawandel einhergeht (Ekholm/

Ebene und der Virulenz öffentlicher Diskurse

Olofsson 2017, Ekholm 2020). Für Großbritan-

abhängen, jedoch auch auf Umfragemethodik

nien lässt sich dahingegen kein Zusammenhang

und Operationalisierung der Items zurückgehen.

zwischen Elternschaft und erhöhtem klimawan-

Gleichwohl lässt sich zweifelsfrei feststellen, dass

delbezogenem Sorgenniveau feststellen (Thomas

ein Großteil der Weltbevölkerung besorgt über

et al. 2018).

15Sie können auch lesen