Technik Design Werken - Praxishandbuch - Industriellenvereinigung

←

→

Transkription von Seiteninhalten

Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten

Vorwort

Seit vielen Jahren fordert die Bundesarbeitskammer einen modernen

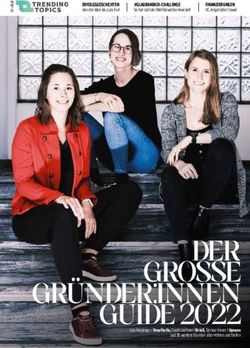

© Alissar Najjar

Werkunterricht. Die Trennung in Textiles und Technisches Werken

führte zu unerwünschten Nebenwirkungen. Die Aufteilung in

Textil = weiblich und Technik = männlich v erstärkte traditionelle Rollen-

bilder in der Berufsorientierung. Jetzt wurde die Zusammenlegung der

Fächer nach vielen Jahren erreicht. Aus Sicht der Arbeiterkammern

sollen junge Frauen sehr früh erleben, dass das Interesse für Technik

nicht angeboren ist. Sie sollen den breiten Horizont der Berufswahl

vor sich erkennen können. Dieses Handbuch leistet dazu einen

wertvollen Beitrag.

Renate Anderl

Präsidentin der Bundesarbeitskammer

© Marek Knopp

Technische und handwerkliche Kompetenzen sind heute wichtiger

denn je: Als Wirtschaftskammer ist es uns deshalb ein besonderes

Anliegen, junge Menschen für entsprechende Ausbildungen und

berufliche Tätigkeiten zu motivieren. Wir freuen uns, den innovativen

neuen Lehrplan mit einem praxisorientierten Handbuch für den

Unterricht unterstützen zu können. Die Vermittlung von technischen

und textilen Fachkompetenzen ist ein wichtiger Beitrag im Rahmen der

Berufsorientierung. Dem neu gestalteten Fach „Technik und Design“

kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu – vor allem wenn es darum geht,

Brücken zwischen Handwerkstraditionen und einer digitalisierten

Arbeitswelt zu schlagen.

Harald Mahrer

Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

© IV / Horak

Österreichs Wohlstand beruht zum überwiegenden Teil auf Forschung,

Technologie und Innovation. Aber auch die großen Herausforderungen

unserer Zeit, wie die Bekämpfung des Klimawandels, werden ohne

technologische Innovationen nicht zu lösen sein. „Technik“ wird damit

immer mehr zum Synonym für hervorragende Beschäftigungs- und

Karriereaussichten. Der Werkunterricht bietet den Kindern oftmals

die erste Chance zur Kontaktaufnahme mit der Welt der Technik und

der Werkstoffe. Die IV setzt sich dafür ein, den Gegenstand deutlich

aufzuwerten und als „Technik und Design“ zum Drehscheibenfach im

Herzen der naturwissenschaftlich-technischen Bildung zu entwickeln:

fächerübergreifend, praxisorientiert und als Spiegel der digitalen

Transformation in den schulischen Unterricht. Motto: „Wer Technik

kann, kann die Welt verändern!“

Georg Knill

Präsident der Industriellenvereinigung

Praxishandbuch Technik · Design · WerkenImpressum 1. Auflage 2023 ISBN 978-3-7063-0894-6 Autor*innen: Roberta Erkinger, Karin Gollowitsch, Sebastian Goreth, Rudolf Hörschinger, Claudia Hutterer, Paul-Reza Klein, Katrin Nora Kober, Walter Moser, Katrin Proprentner, Erich Reichel, Wolfgang Richter, Sabine Schwarz, Felix Seidl, Maria Söllradl, Viktoria Taucher, Susanne Weiß, Silvia Wiesinger Redaktion: Marion Starzacher, Andrea Liebhart Projektkoordination: Marion Starzacher Didaktisches Konzept: Marion Starzacher Herausgeber: Bundesarbeitskammer (Ansprechpartner Richard Meisel) Industriellenvereinigung (Ansprechpartner Wolfgang Haidinger) Wirtschaftskammer Österreich (Ansprechpartnerin Petra Duhm) Unterstützt von: Förderverein Technische Bildung, Pädagogische Hochschule Steiermark, Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule (AWS) im Rahmen des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) Layout und Grafik: Alexandra Schepelmann, donaugrafik Druck: Druckerei Berger, Horn Fotonachweis: Coverfoto Marion Starzacher, U4: Maria Söllradl, Katrin Proprentner, Susanne Weiß, Rudolf Hörschinger, Roberta Erkinger, Claudia Hutterer

V01/23

6 Inspirationen 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

5 Raum · Bauen · Wohnen 2 Energie · Elektrizität · Elektronik

4 Produkt · Objekt · Spiel 3 Körper · Kleidung · Mode

Wie ist die Sammelmappe aufgebaut? braucher*innenbildung sind als übergreifende Themen in

Das Praxishandbuch ist nach den fünf ergänzenden An- den kompetenzorientierten Lehrplan eingearbeitet und fin-

wendungsbereichen des Lehrplans „Technik und Design“ den sich in den Unterrichtsbeispielen wieder.

der Sekundarstufe I strukturiert. Zu diesen wird im Praxis-

handbuch ein sechster Bereich – Inspirationen – hinzu- Wie sind die Beiträge aufgebaut?

gefügt. Die Zielgruppe des Praxishandbuchs sind die Päda- • Die Beispiele folgen einer einheitlichen Struktur.

gog*innen der Sekundarstufe I in allen Schultypen, aber in • Zu Beginn jedes Beitrags liefert eine Kurzbeschreibung

den zugehörigen Beiträgen werden einerseits Übergangs- einen Einblick in den Inhalt und die Infobox gibt einen

räume im Sinn eines Spiral-Curriculums von der Elementar- Überblick über Zielgruppe, Dauer, Schwierigkeitsgrad,

stufe über die Primarstufe bis hin zur Sekundarstufe II Lehrplanbezug und den Schultyp.

thematisiert. Andererseits werden weitere Themen wie • Grundinformationen sind farblich hervorgehoben und

Fachdidaktik, Technische Bildung oder Desiderate, wie zum gliedern die Beiträge.

Beispiel das Einbinden der Kreativität in den Schulalltag, • In den Beiträgen des Praxishandbuchs gibt es Hinweise

im Kapitel Inspirationen beschrieben. Die Themen werden auf fächerübergreifende Aspekte.*

als Untertitel im jeweiligen Beitrag sichtbar. • Hinweise für die Durchführung, Tipps zur Differenzierung,

Das Kompetenzmodell des Sekundarstufenfaches „Tech- zur Adaptierung und zum Variieren der einzelnen

nik und Design“ mit den Kompetenzbereichen Entwicklung, Unterrichtsbeispiele werden von den Autor*innen in der

Herstellung und Reflexion dient als Grundlage und wird Langbeschreibung gegeben.

über die Anwendungsbereiche aufgebaut, die in die zentra- • Praxistipps zeigen Punkte auf, die für die eigene

len fachlichen Konzepte integriert sind. Umsetzung hilfreich sind.

• Die Informationen zur Berufsorientierung dienen neben

Was bringt das Praxishandbuch den Pädagog*innen? den Testimonials als Unterstützung der Lehrperson,

Die Praxisbeispiele aus dem Unterrichtsalltag sollen moti- diese Thematik in den Unterricht zu integrieren.

vierend und inspirierend für den eigenen Unterricht wirken.

Der Aufbau als Sammelmappe ist bewusst gewählt und Wie geht es mit dem Praxishandbuch weiter?

bietet genügend Platz für eigenständige Erweiterungen, Es ist geplant, spezielle Anwendungsbereiche der Sekun

Dokumentationen und die Sammlung eigener Ideen. darstufe I zu vertiefen und Praxisbeispiele der Elementar-,

Primarstufe sowie der Sekundarstufe II inklusive dem ent-

Welche Ziele verfolgt das Praxishandbuch? sprechenden Lehrplanbezug einzupflegen. Das Praxishand-

Die Kernziele dieser Mappe sind die Vielfalt des Sekun- buch ist ein dynamisches Werk, das durch die E rfahrung

darstufenfaches „Technik und Design“ zu zeigen, die Vor- und Unterrichtsbeispiele der Pädagog*innen weiterwach-

ortung der Unterrichtsbeispiele in den jeweiligen Lehr- sen wird.

plänen und die unterschiedlichen Zugänge zu Materialien,

Verfahren, Werkzeugen und Maschinen sowie zu Ge- * Aufgrund von diversen Fachumbenennungen in der Sekundarstufe sind in

staltung, Entwurf und Umsetzung zu thematisieren. der Tabelle alte und neue Fachnamen gegenübergestellt. Im Praxishand-

buch werden vorwiegend die neuen Fachnamen verwendet:

Wie breit gefächert sind die Themen der Beiträge? Fachname bis Lehrplan NEU Fachname Lehrplan NEU

Bildungs-, Berufs- und Lebensorientierung; Entrepreneur- Biologie und Umweltkunde → Biologie und Umweltbildung

ship Education; Gesundheitsförderung; Informatische Bil- Bildnerische Erziehung → Kunst und Gestaltung

dung; Interkulturelle Bildung; Medienbildung; Politische Geschichte und Sozialkunde → Geschichte und Politische Bildung

Bildung; Reflexive Geschlechterpädagogik und Gleich- Geografie und Wirtschaftskunde → Geografie und wirtschaftliche Bildung

stellung; Sexualpädagogik; Sprachliche Bildung und Musikerziehung → Musik

Lesen; Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung; Ver- Technisches und textiles Werken → Technik und Design

kehrs- und Mobilitätsbildung; Wirtschafts-, Finanz- und Ver- Berufsorientierung → Bildungs- und Berufsorientierung

Praxishandbuch Technik · Design · WerkenV01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

2 Energie · Elektrizität · Elektronik

Kritzelroboter

Eine Zeichenmaschine, die vielleicht auch Töne von sich gibt

Felix Seidl • BG und BRG St. Pölten • felix.seidl13@gmail.com

1

In diesem Projekt geht es darum, dass die Schüler*innen das zuvor theoretisch

und / oder praktisch erarbeitete Thema „einfacher Stromkreis“ in Form eines

experimentellen Werkstücks vertiefen.

In der nächsten Phase beginnen die Schüler*innen mit

Zielgruppe der Anfertigung von Skizzen und bauen danach ein Mo-

Schulstufe 6–8 dell (z. B. aus Wellkarton) ihres Roboters. Sobald die

ersten Schüler*innen fertige Modelle erarbeitet haben,

Dauer: Clock Clock Clock Clock Clock Clock

empfiehlt es sich, eine zweite Besprechungs- und Dis-

4–6 Doppelstunden (je nach Gruppengröße)

kussionsphase einzuleiten.

Schwierigkeitsgrad:

1–2 Sterne (geeignet für Klassen, die Interesse am Dimensionen der Handlungsorientierung

forschenden und prozesshaften Lernen haben) Ausgehend von der Aufgabenstellung „Wie baue ich einen

einfachen Stromkreis mit Batterie, Schalter, Leiter und

LP Technik und Design

Bewegung · Mobilität · Mechanik /

Elektromotor?“ und den Grundkenntnissen über die kor-

Energie · Elektrizität · Elektronik rekte Verwendung der Werkzeuge setzen sich die Schü-

ler*innen mit dem Entwerfen von Robotern auseinander

LP Technisches und textiles Werken und wenden dabei die erworbenen Kompetenzen an (Bohr-

Technik führerschein von Vorteil).

Lernziel / Kompetenzen

In diesem Projekt lernen die Schüler*innen das zuvor er- Die Schüler*innen

lernte Prinzip des einfachen Stromkreises praktisch an- • experimentieren mit unterschiedlichen Materialien

zuwenden. Angeregt durch Videos von z. B. Petr Valek in Bezug auf Materialeigenschaft und Bearbeitungs-

(Akustik), „the Vape“ (visuell) oder anderen „DIY-Kritzel- möglichkeit,

robotern“ auf Youtube sollen die Schüler*innen ein eige- • prüfen, testen und optimieren Ergebnisse,

nes Modell anfertigen. Zuvor werden anhand der Videos • finden kreative Lösungsansätze,

die unterschiedlichen Funktionsweisen der Roboter be- • organisieren und planen ihre Arbeitsschritte selbst-

sprochen. Das Prinzip des „Vibromotors“ (Bewegung ständig,

durch Unwucht) und des Getriebemotors (Bewegung • lernen unterschiedliche Verfahren kennen und wenden

durch Zahnräder) werden hier thematisiert. diese an,

• wählen das notwendige Verfahren für das Projekt aus

und setzen es sachkundig sowie materialgerecht ein.

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 1 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

2 Energie · Elektrizität · Elektronik

Differenzierung / Unterrichtsmethode • Wie wichtig ist die Statik bei Robotern mit Vibromotor und

Um den Schwierigkeitsgrad des Projekts zu erhöhen und wie kann ich diese verbessern / beeinflussen?

anspruchsvoller zu machen, soll die Verwendung von • Welche Rolle spielt das Gewicht bzw. die Länge der

Klebeband und Heißklebepistole entfallen. Dadurch kön- verwendeten Unwucht?

nen unterschiedlichere Lösungsansätze zum Verbinden • Wie schaffe ich es, die Drehbewegung des Getriebemotors

von Materialien entstehen und die Bandbreite an individu- in eine andere Form der Bewegung zu übersetzen?

ellen Modellen kann erhöht werden.

Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, können die Diese Fragen sollen durch geleitete Gruppengespräche be-

Schüler*innen, die bereits fertig sind, ihren Stromkreis antwortet werden.

verlöten. Weiters können sie sich einen Namen für ihren

Roboter überlegen und ihr / ihm durch farbige Oberflächen- Überarbeitungsphase

gestaltung etwas Leben einhauchen. In der nächsten Phase überarbeiten die Schüler*innen

ihre Modelle und versuchen die besprochenen Inhalte in

Fächerübergreifende Aspekte

die Praxis umzusetzen. Manche Schüler*innen werden

Dieses Projekt lässt sich fächerübergreifend mit dem Fach

praktikablere Lösungen gefunden haben als andere. So

„Kunst und Gestaltung“ kombinieren. In der bildenden

können leistungsschwächere Schüler*innen die innovati-

Kunst gibt es mehrere Künstler*innen, die mit dem Thema

veren Lösungen ihrer Klassenkolleg*innen übernehmen

„Zeichenmaschinen“ oder „Zufallstechniken“ experimen-

und / oder adaptieren.

tieren (z. B. Jean Tinguely, Max Ernst).

Eine weitere Möglichkeit ist, dieses Projekt mit dem Fach

Die Präsentations- und Reflexionsphase

„Physik“ zu verknüpfen und dabei Grundlagen der Elektro-

Diese ist zugleich der Abschluss dieses Projekts. Hier wer-

nik und der Mechanik zu thematisieren.

den die Roboter auf ihre Funktionsweise getestet und die

gestalterische Vielfalt begutachtet. Bei einem gemeinsa-

men „Robotertanz“ können die zuvor besprochenen Inhal-

te nochmals wiederholt und im Detail hinterfragt werden:

Unterrichtsverlauf • Welche Ergebnisse erscheinen besonders spannend

und warum?

Das Hauptziel „Erschaffe einen Roboter, der grafische Spu-

• Welche Verfahrenstechniken (Materialverbindungen,

ren hinterlässt“ oder „Erschaffe einen Roboter, der zeich-

Antriebsformen, Bauweisen) eignen sich besonders gut

nen kann und eventuell auch Töne von sich gibt“ wird von

und welche nicht?

mehreren untergeordneten Lernzielen begleitet, die im

Arbeitsprozess aufgegriffen und behandelt werden.

Je nach Gruppengröße könnte dieses Projekt auch mit

der „Projektjournal-Funktion“ der „Technik und Design“-

Experimentierphase

App „TuD“ begleitet werden. Diese bietet den Vorteil,

Den Schüler*innen werden Batterien, verschiedene Strom

dass jeder Schüler / jede Schülerin den Arbeitsprozess

verbraucher, Schalter und Krokoklemmen zur Verfügung

mit Fotos dokumentieren kann und am Ende ein fertiges

gestellt. Sie müssen selbstständig herausfinden, wie die

Präsentationsblatt entsteht. Somit wäre auch die Möglich-

Motoren, LEDs, Lautsprecher usw. zum Leben erweckt

keit der Individualpräsentation gegeben. Sofern es die

werden können. Die Erkenntnisse daraus werden im

Schüler*innenzahlen erlauben, eignet sich bei diesem Pro-

Werkheft schriftlich und in Form eines Schaltplans fest-

jekt das forschende und handlungsorientierte Lernen am

gehalten.

besten. Wichtig sind hierbei jedoch mindestens eine oder

mehrere „Zwischenpräsentationen“, bei der / denen Ergeb-

Entwurfsphase mit Modellbau

nisse besprochen und auf ihre Funktionalität untersucht

Die Schüler*innen schlüpfen zu Beginn des Projekts in die

werden können.

Rolle von Designer*innen. Im Laufe des Arbeitsprozesses

werden Fragen zu weiteren Inhalten wie Statik, unter-

Material

schiedliche Verbindungs- und Umformungsverfahren und

Ein großer Grundstock an Materialien ist für dieses Pro-

Trennverfahren auftauchen.

jekt unumgänglich. Die Schüler*innen müssen genügend

Folgende Fragen können z. B. auftreten: unterschiedliche Materialien zur Verfügung haben, um er-

• Zum Antrieb: Welche Unwucht soll ich verwenden? Wie finderisch werden zu können:

übertrage ich die Bewegung des Getriebemotors am • Ein gut ausgestattetes Kleinteilesortiment (Gewinde-

besten? schrauben, Muttern, Zahnstocher, Schnüre, Gummi-

• Zur Statik: Welche Lösungen gibt es, damit mein ringe, Nägel, Papierstrohhalme, Holzschrauben,

Roboter beim Zeichnen nicht umfällt? Kabelbinder etc.)

• Zu Verbindungs- und Trennverfahren: Wie befestige ich • Ausreichend Wellkarton (am besten 2-welliger, da

die Stifte am Roboter? Wie kann ich die Elektronik am dieser stabiler ist)

Roboter befestigen? • Upcycling-Materialien (Joghurtbecher, Kunststoffver-

packungen, Dosen, Restholz etc.)

Folgende Eckpunkte sollten in der Entwurfsphase

• Fotokarton (300 g) und Motivkarton

besprochen werden:

• Batterien, Stromverbraucher, Schalter, Krokoklemmen

• Welche Materialien eignen sich besonders gut und warum?

• Motoren, LEDs, Lautsprecher

• Welche Verfahren sind besonders gut geeignet, um die

Stifte am Roboter zu befestigen?

• Welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Lösungen?

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 2 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

2 Energie · Elektrizität · Elektronik

Werkzeug

• Eisenlineal, Geodreieck Praxistipp

• Schneideunterlagen, Schneidemesser, Scheren

• Heißklebepistole

Bei größeren Gruppen über 15 Schüler*innen

• Schraubendreher

empfiehlt sich die Reduktion auf Zeichenroboter,

• Sägen (z. B. kleine Bügelsäge, Metallsäge, Laubsäge)

die auf dem Prinzip des Vibro-Motors basieren.

• Standbohrmaschine

Diese Herangehensweise ist vor allem für jün-

• Schraubstöcke

gere Schüler*innen (z. B. Schulstufe 6) besser

• Akku-Schrauber

geeignet, da dieses Prinzip in der Regel eher ver-

• Schraubzwingen

standen wird und daher leichter umgesetzt werden

• Lötkolben, Lötzinn, Lötpaste

kann.

• Abisolierzange

Sicherung des Unterrichtsertrags

Die Sicherung des Unterrichtsertrags erfolgt am besten

durch eine Mischung von mehreren Medien: zum einen Berufsorientierung

das Verschriftlichen des Grundprinzips eines einfachen

Stromkreises in Form von Merksätzen, Eselsbrücken oder

Die Entwicklung, die Planung und der Bau des

einprägsamen praktischen Übungen. Zum anderen sind

Kritzelroboters haben dir Spaß gemacht? Dann

Besprechungen zwischen den Arbeitsprozessen ein wei-

könnte im Bereich der M E C H ATRONIK oder des

terer Erfolgsfaktor. Schüler*innen, die spannende Ideen

M A S C H INE NB A U S dein Traumjob zu finden sein.

oder innovative Lösungen gefunden haben, sollen ihre Er-

kenntnisse mit ihren Klassenkolleg*innen teilen dürfen. Diese Stromkreise waren dir zu einfach? Dann fin-

Die Lehrperson soll diese Gruppenbesprechungen ziel- dest du vielleicht in der Ausbildung zum E LE K TRO-

führend leiten und, wenn notwendig, objektive und fachlich TECHNIKER / zur ELEKTROTECHNIKERIN deine beruf

kompetente Ideen und Ratschläge für weitere Einfälle und liche Herausforderung.

Verbesserungsvorschläge einbringen können.

Reflexion – Vorschläge für abschließende Fragen ȅ bic.at

• Welche Faktoren beeinflussen die Funktionalität des ȅ ausbildungskompass.at

Roboters (Materialität, Anordnung der Stifte = Statik, ȅ jopsy.at

Gewicht)?

• Warum zeichnen manche Roboter regelmäßige Formen

(z. B. Kreise) und andere bewegen sich scheinbar „nach

freiem Willen“?

• Macht es einen Unterschied, an welcher Stelle Motor

und Unwucht befestigt sind (oben, unten, seitlich)?

• Bei welchen Konstruktionsweisen kann, ohne die

Funktionalität zu verschlechtern, am meisten Material

eingespart werden?

• Gibt es weitere Verbesserungsvorschläge, um Material

einzusparen? Gibt es vielleicht einfachere Wege,

um Karton miteinander zu verbinden (z. B. Steckver-

bindungen)?

• Könnten manche Prototypen so weiterentwickelt werden,

dass der Sprung vom Individualdesign in die Serien-

produktion (Kleinserie) gelingt? Welche Arbeitsschritte

könnten vereinfacht und welche Materialien könnten

weggelassen oder ersetzt werden?

Beispielhafter Ablauf und Umsetzung

• Theorie – einfacher Stromkreis,

Literatur & Links

• Recherchephase, Ideenfindung und Austausch,

Stuber, T., et al. (2018), Technik und Design Lernheft, 2. und 3. Zyklus.

• Werkstattpraxis – Bau eines Modells, Bern: hep Verlag AG. http://tud.ch

• Zwischenbesprechung – Präsentation und Besprechung Robotertänze: https://youtu.be/P5ZoqlcejEo

erster Ergebnisse,

Petr-Valek-Videos:

• Werkstattpraxis – Optimieren und Verbessern, https://youtu.be/0p9Ngb_xLj0 (Kinetik und Klang)

• abschließende Präsentation und Reflexion. https://youtu.be/v0JcP3A3SZg (Zeichenmaschine 1)

„the-Vape“-Videos:

https://youtu.be/-13YSc8LV0w (drawing and audio)

https://youtu.be/6NC_PVnXNRE (drawing and audio)

Vibromotor-Prinzip:

https://youtu.be/T0vAYH51euU (Vibrobot Art)

https://youtu.be/DdxMSp3YsH4 (drawing robot – Bausatz)

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 3 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

2 Energie · Elektrizität · Elektronik

Ergebnisse

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8

Bildquellen

Alle Abbildungen: © Felix Seidl

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 4 von 4Testimonial

Eine Karriere in der

Metallbranche

© Blum

Wer bist du und was machst du?

Mein Name ist Lisa Alge. Ich bin 19 Jahre

alt und jetzt im 4. Lehrjahr als Maschinenbau-

technikerin bei der Firma Julius Blum GmbH.

Mein Aufgabengebiet ist breit gefächert, wobei

der Schwerpunkt auf dem Reparieren und

Instandhalten von Produktionsanlagen liegt.

© Blum

Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?

Ich habe mich lange nicht entscheiden können und habe des-

wegen viele Messen besucht. Dabei haben mich die technischen

Berufe besonders begeistert. Beim Schnuppern habe ich mir dann

die verschiedenen Berufe noch genauer angesehen. Von diesem

Beruf war ich von Anfang an total begeistert und da Mathematik

und logisches Denken meine Stärken sind, war das einfach

perfekt. Ab dem Zeitpunkt war klar, dass ich nichts Anderes mehr

machen möchte und Maschinenbautechnikerin werden will.

Welche Eigenschaften und Fähigkeiten

sind für deinen Beruf wichtig? © Blum

Interesse an der Arbeit und der Technik, Teamfähigkeit und

Motivation sind bei uns wirklich wichtig, das genaue Arbeiten

lernt man im Zuge der Ausbildung.

Was ist das Coolste an deinem Beruf?

Die Abwechslung gefällt mir wahnsinnig gut, da ich nie weiß,

was mich am nächsten Tag erwartet, denn es gibt immer neue

Herausforderungen. Für jedes Problem dann die passende

Lösung zu finden, macht Spaß und ist spannend. Das Beste

ist jedoch, am Ende des Tages vor einer Anlage zu stehen und

sagen zu können: „Das habe ich repariert.“

Praxishandbuch Technik · Design · WerkenTestimonial

Eine Karriere in der

Automobilindustrie

Wer bist du und was machst du?

© AVL / Konstantinov

Ich heiße Roland Guggi und arbeite als Calibration Engineer bei

AVL List in Graz. Mein Aufgabenbereich umfasst das Testen und

die Optimierung von Fahrzeugen, wobei der Fokus auf virtuelle

Fahrzeugmodelle gelegt wird. Anhand großer Datenmengen werden

Fahrzeuge mit spezieller Software virtuell gesteuert und simuliert,

ohne ein reales Fahrzeug zu benötigen.

© AVL / Konstantinov

Welche Ausbildung

hast du gemacht?

Ich habe mein Bachelorstudium im

Fachbereich Wirtschaftsingenieur

wesen-Maschinenbau abgeschlos-

sen. Während meines Studiums war

ich Mitglied beim TU Graz Racing

Team. Dort beschäftigte ich mich

intensiv mit der Entwicklung eines

Rennboliden, was mein Interesse

am Rennsport geweckt hat. Neben

dem theoretischen Studium war es Welche Eigenschaften

für mich immer wichtig, praxisnahe

Erfahrungen zu sammeln. Daraufhin

und Fähigkeiten sind für

begann meine Karriere als studen deinen Beruf wichtig?

tischer Mitarbeiter. Mess- und

Simulationsdaten sowie Testfahrten Kommunikative Stärke, Teamfähigkeit und

am Fahrsimulator zählen zu meinem Ausdauer sind neben einem guten technischen

täglichen Berufsalltag. Verständnis die Soft-Skills, die man für diesen

Job mitbringen soll. Da AVL ein internationales

Unternehmen ist, habe ich auch die Möglichkeit

an unterschiedlichen Standorten zu arbeiten

und somit neue Menschen und Kulturen kennen-

zulernen.

© AVL / Konstantinov

Was ist das Coolste an deinem Beruf?

Die Möglichkeit mein Hobby mit meinem Beruf zu verbinden.

Motorisierte Fahrzeuge faszinieren mich schon seit meiner Kindheit.

Bei AVL habe ich die Chance, neu entwickelte Prototypen zu sehen,

zu optimieren und diese als einer der Ersten zu testen. Meine

Arbeit ermöglicht es mir, bei der Mobilität der Zukunft mitzuwirken.

Praxishandbuch Technik · Design · WerkenV01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

Roboterhand

Bewegliche Verbindungen experimentell erforschen

Maria Söllradl • BRG Fadingerstraße, Linz / Pädagogische Hochschule Oberösterreich • m.soellradl@prof.fadi.at

1

Das hier vorgestellte Unterrichtsbeispiel soll zum Suchen, Finden und Umsetzen

von kreativen Lösungsansätzen für die Entwicklung einer „Roboterhand“ anregen.

Dimensionen der Handlungsorientierung

Zielgruppe Durch die offen gehaltene Frage der eingesetzten Materia-

Schulstufe 7 lien und Technologien bestimmen die Schüler*innen aktiv

sowohl den Ablauf als auch die Umsetzung ihres Werk-

Dauer: Clock Clock Clock Clock

projektes. Sie bestimmen selbsttätig die Intensität der

3–4 Doppelstunden

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien.

Schwierigkeitsgrad:

Lernziel / Kompetenzen

Zwischen 1 und 3 Sternen (inhaltlich auch für

Es geht um das

Anfänger*innen geeignet, jedoch hohes Niveau an

Klassenorganisation gefordert)

• Experimentieren und Erforschen von Material und

dessen Eigenschaften,

LP Technik und Design • Sammeln und Prüfen von Material auf Elastizität bzw.

Bewegung · Mobilität · Mechanik auf Möglichkeiten von flexiblen Verbindungen und

LP Technisches und textiles Werken starren Materialien,

Technik • Suchen und Finden von kreativen Lösungsansätzen zur

Kraftübertragung.

Differenzierung / Unterrichtsmethode

Eine Roboterhand mit beweglichen Einzelgliedern soll ge-

Als Erweiterung / Differenzierung kann die Roboterhand

baut und mittels Kraftübertragung durch Schnüre bewegt

mit einem pneumatischen System umgesetzt werden. Die

werden können.

Schüler*innen setzen sich in einer Konstruktionsaufgabe

Flexible (bewegliche) Verbindungen von Materialien spie-

vorerst mit einfachen, pneumatischen Systemen aus-

len sowohl im textilen als auch im technischen Bereich

einander und erproben anschließend die gewonnenen Er-

eine Rolle. Die Schüler*innen stehen bei dieser Auf-

kenntnisse an der Roboterhand.

gabenstellung vor der Herausforderung, selbstständig

geeignete Materialien und Techniken zur Umsetzung aus-

Zum Beispiel: Mögliche Befestigung des „Kolbens“ – die

zuwählen.

Befestigung muss die unterschiedlichen Bewegungen

(Drehbewegung Verpackung) und geradlinige Bewegung

›

(Kolben) zulassen. ( Abb. 7–8)

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 1 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

Fächerübergreifende Aspekte

Hier können je nach Fach Schwerpunkte gesetzt werden: Praxistipp

„Physik“ (Anwendung physikalischer Grundgesetze, Er-

kundung unterschiedlicher Materialeigenschaften), „Bio- Eine gemeinsame Materialsammlung unterstützt

logie und Umweltbildung“ (Funktionsaspekte aus der die Schüler*innen beim Finden und Erproben von

Tier- und Pflanzenwelt: menschliche Hand, Bionik) in Ver- möglichen starren oder flexiblen Materialien sowie

bindung mit „Kunst und Gestaltung“ (Auseinandersetzung entsprechenden Verbindungen.

mit Ideen, Entwürfen, Planungen sowie Finden innovativer

Umsetzungswege).

Berufsorientierung

Unterrichtsverlauf Der Bau der Roboterhand war eine tolle neue und

Der Einstieg wird je nach persönlicher Schwerpunktsetzung spannende Herausforderung für dich? Dann in-

gestaltet und kann als Vertiefung in Themenbereiche wie formiere dich doch über das breite und spannen-

z. B. Bionik, menschliche Hand, Robotik oder Greifsysteme de Ausbildungsfeld im Bereich B IONIK oder über

dienen. S M A R T E NG INE E R ING !

Du kannst dir vorstellen, Roboter zu konstruieren?

Die Aufgabenstellung lautet folgendermaßen:

Dann findest du vielleicht in den Bereichen M E C H A-

Erfinde eine „Roboterhand“, die als Verlängerung deiner

TRONIK oder ROB OTIK deinen Traumjob.

Hand dienen soll. Du sollst mindestens zwei „Finger“ so be-

wegen können, dass du damit verschiedene Dinge greifen

kannst. Die Finger und die Hand bestehen aus einzelnen ȅ bic.at

Gliedern. Auslösende Kraft zur Bewegung des Greifens sind ȅ ausbildungskompass.at

die Muskeln deiner Finger. Die Kraft wirkt jedoch nicht di- ȅ jopsy.at

rekt auf die einzelnen Glieder der Roboterhand, sondern soll

›

mittels Schnüren auf diese übertragen werden. ( Abb. 1)

Es ist wichtig, zu Beginn folgende Begriffe mit den Schü-

ler*innen zu besprechen:

Kraftübertragung durch Seile, Führung, Lager, Kraftangriffs-

punkt, Zugkraft, Druckkraft.

Diese Begriffe können an einem Modell aus Papier oder

›

Karton erarbeitet werden. ( Abb. 2–3)

Eine weitere Umsetzung kann in Teamarbeit durchgeführt

werden: Im Unterschied zum Modell aus Karton oder

Papier soll die Hand nun aus einzelnen Teilen, die zu-

sammengefügt werden, bestehen.

In der Umsetzung werden Experimente zum Material, zur

Verbindung der einzelnen Teile, zu unterschiedlichen Be-

festigungen sowie zur Führung der Schnur ausgeführt.

›

( Abb. 4–6)

Anmerkung: Die Aufgabe eignet sich für die Umsetzung im

Onlineunterricht.

Sicherung des Unterrichtsertrags

Die fertigen Roboterhände werden von den Schüler*innen

präsentiert. Sie erläutern den individuellen Zugang, die

Umsetzung, aufgetretene Probleme und Lösungswege. Die

Problemlösungskompetenz kann durch das Überprüfen

der Funktion (Greifen der Finger) sichergestellt werden.

Material / Werkzeug

• Individueller Materialpool zum Bauen der Roboter-

hand: Papier, Pappe, Holz, Recyclingmaterial wie

Verpackungen

Literatur & Links

• Verbindungsmittel wie Klebstoffe, Klebebänder, Kabel- Weiterführende Projekte von einfachen pneumatischen Systemen bis

binder, Schnüre, Gummibänder hydraulischen Robotern in:

• Werkzeug und Arbeitsmittel wie Schere, Schneide- Akiyama, Lance (2017): Katapult und Flitzebogen: Verrückte Gummiband-

messer, Schneideunterlagen Projekte für junge Tüftler. Bern: Haupt.

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 2 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

Unterrichtsverlauf in Bildern

Abb. 1 | Modell aus Karton Abb. 2 | Erarbeiten von Begriffen

Abb. 3 | Führung, Lagerung Abb. 4 | Umsetzung aus Holz

Abb. 5 | Umsetzung mit Verpackungen Abb. 6 | Führung innen

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 3 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik

Bilder zu Differenzierung

Abb. 7 | Kolbenbefestigung

Abb. 8 | Verbindung mit Strumpfhose

Bildquellen

Alle Abbildungen: © Maria Söllradl

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 4 von 4Testimonial

Eine Karriere bei

Otto Bock Healthcare Products

Wer bist du und was

machst du beruflich?

© Otto Bock Healthcare Products GmbH

Mein Name ist Andreas Eichler und ich bin

seit Juli 2022 Geschäftsführer der Otto Bock

Healthcare Products GmbH in Österreich und

Leiter für den Bereich Market Intelligence &

Business Modeling.

© Otto Bock Healthcare Products GmbH

Was ist das Besondere an

deinem Unternehmen?

Das Leben genießen und den Alltag unabhängig meistern –

was für viele ganz selbstverständlich ist, sollte auch für

Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit gelten.

Unsere Medizinprodukte geben Menschen ihre Mobilität

zurück oder erhalten wichtige Funktionen des Körpers.

Dazu zählen Prothesen, Orthesen und Rollstühle.

© Otto Bock Healthcare Products GmbH

Was erwartet junge Mitarbeiter*innen

in deinem Unternehmen?

Egal, welchen Job unsere jungen Mitarbeiter*innen bei uns erlernen, sie alle tragen dazu

bei, Menschen zu helfen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder wiederzuerlangen.

In Wien bieten wir derzeit eine Ausbildung im Lehrberuf Mechatronik an. Dabei werden

die Kolleg*innen von Anfang an in interessante Projekte aus Entwicklung und Produk-

tion integriert, und sie lernen unterschiedliche Abteilungen kennen. Der Ausbildungsweg

lässt sich bis zur Meisterprüfung weiterführen oder mit einem Studium kombinieren.

Uns liegt viel daran, unsere jungen Kolleg*innen nach erfolgreich abgeschlossener

Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen.

Praxishandbuch Technik · Design · Werken© Otto Bock Healthcare Products GmbH

© Otto Bock Healthcare Products GmbH

Was hat das alles mit

dem Schulfach „Technik

und Design“ zu tun?

Bewerber*innen sollen technisches Ver-

ständnis sowie Interesse an Elektronik

und Mechanik mitbringen. Handwerkliches

Geschick und gutes räumliches Vor-

stellungsvermögen sind ebenso hilfreich

wie Freude an der praktischen Ausübung

des Berufes.

Erste Einblicke, ob ein technischer Beruf

das Richtige ist, kann dieses Schulfach

Welche Tipps kannst du mir

bieten. für meine Berufswahl geben?

Finde heraus, was deine Stärken sind und

womit du dich beschäftigen möchtest – sei

es über Praktika, Tests oder Gespräche

mit Eltern und Lehrer*innen. Es gibt keine

bessere Motivation als einen Beruf auszu-

üben, der einem Spaß macht.

© Otto Bock Healthcare Products GmbH

Firmenportrait

Firmenbezeichnung Otto Bock Healthcare Products GmbH

Standorte (national / 60 Standorte weltweit; einer von vier

international) Forschungs- und Entwicklungsstandorten

ist in Wien.

Mitarbeiter*innenzahl Weltweit mehr als 8.000; in Wien 650

Was macht das Hersteller von Medizinprodukten,

Unternehmen? z. B. Prothesen, Rollstühlen, Exoskeletten

ȅ www.ottobock.com; www.ottobock.at

Praxishandbuch Technik · Design · WerkenPraxishandbuch

Technik · Design · Werken

2

Energie

Elektrizität

ElektronikV01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik

4 Produkt · Objekt · Spiel

Der Heiße Draht

Ein Klassiker mittels Informationstechnik neu entdeckt

Sebastian Goreth • Pädagogische Hochschule Tirol • sebastian.goreth@ph-tirol.ac.at

2

Bei dieser Konstruktionsaufgabe wird ein problemorientierter Ansatz verfolgt,

welcher durch eine anschließende Fertigung umgesetzt und abschließend bewertet

werden kann.

Dimensionen der Handlungsorientierung

Zielgruppe Die Schüler*innen durchlaufen die drei Bereiche Ent-

Schulstufe 7 wicklung, Herstellung und Reflexion. Während sie zu Be-

ginn konstruktiv entwickelnd tätig sind (Erarbeitung einer

Dauer: Clock Clock Clock Clock Clock

Programmierung zu einer Spielidee, Skizze des Gehäuses),

5 Doppelstunden

müssen die Schüler*innen im nächsten Schritt den H eißen

Schwierigkeitsgrad: Draht anhand ihrer Konstruktionsunterlagen fertigen. Ab-

1–2 Sterne (Es ist keine Vorbereitung notwendig.) schließend erfolgt eine reflexive Bewertung, die in eine

LP Technik und Design Adaption bzw. in eine neue Fragestellung überführen kann.

Energie · Elektrizität · Elektronik / Produkt · Objekt · Spiel Lernziel / Kompetenzen

LP Technisches und textiles Werken Die Zielsetzung dieser Unterrichtseinheit deckt folgende

Technik Punkte ab:

• Konstruktionsunterlagen (Programmierung, Skizzen

des Gehäuses) unter der Nutzung der Simulation

Die Schüler*innen können, ausgehend von der Problem- makecode.org erstellen,

stellung „Der Heiße Draht soll mit einem Mikrocontroller • Maschinen und Werkzeuge fachgerecht bedienen (inkl.

erweitert werden“, ein Spiel aus Holz / Kunststoff / Me- Sicherheitsaspekte),

tall unter Verwendung eines Mikrocontrollers (bzw. auch • Arbeitsverfahren fachgerecht anwenden,

mit elektronischen Bauteilen) planen und herstellen. • Produkte und Prozesse durch Nutzung der Bewertungs-

Beim Heißen Draht handelt es sich um ein Geschicklich- kriterien reflektieren,

keitsspiel, bei dem eine Drahtöse so schnell wie möglich • grundlegende Eigenschaften von Mikrocontrollern mit

über einen gebogenen Draht geführt werden soll, ohne Schwerpunkt micro:bit verstehen,

mit der Öse den Draht zu berühren. Andernfalls wird ein • grundlegende Kenntnisse zu EVA (Eingabe,

Stromkreis durch die Verbindung Öse–Draht geschlossen Verarbeitung, Ausgabe) erlangen.

und es erfolgt ein Ton- und / oder Lichtsignal.

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 1 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik

4 Produkt · Objekt · Spiel

Differenzierung / Unterrichtsmethode Dunkelschaltung, Blinklichtschaltung und die Verarbeitung

Durch die offene Aufgabenstellung eignet sich das Projekt mittels Mikrocontroller). Falls die Schüler*innen noch keine

sowohl für Anfänger*innen als auch für Fortgeschrittene. Vorerfahrungen mitbringen, bietet es sich an, erste einfache

Differenzierungsmöglichkeiten: Versuche mit dem micro:bit voranzuschalten (siehe hierzu

• Bei dieser Konstruktionsaufgabe kann ein älteres Heißes- Literaturtipps oder das Forum der Programmieroberfläche).

Draht-Modell als Ausgangslage upgecyclet werden.

Im zweiten Unterrichtsblock wird die Aufgabenstellung

• Weitere Möglichkeiten zur Differenzierung bieten sich in

bekannt gegeben. Die Schüler*innen sollen eine Spiel-

der mehr oder weniger ausführlichen Spielidee z. B. auf

idee zum Heißen Draht mithilfe des micro:bits planen.

Grundlage der Programmierung, aber auch durch den

Dazu werden erste Ideen verbal formuliert und danach mit

Einsatz externer elektronischer Bauteile (Lautsprecher,

der Oberfläche makecode.org programmiert. Die Entwürfe

Schalter etc.) oder in einer Reduktion auf eine reine

können auf der Programmieroberfläche bereits simuliert

Fertigungsumsetzung (Programmierung nach Vorgabe).

werden.

Fächerübergreifende Aspekte

In den nächsten beiden Unterrichtsstunden werden die

Es werden fachübergreifende Perspektiven (hier: „Digitale

Entwürfe fertig ausgearbeitet und ein passendes Gehäuse

Grundbildung“) mit eingeflochten, um den Schüler*innen

für den Heißen Draht konstruiert.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten digitaler und ana-

loger Verfahren zu verdeutlichen. Dies zielt auch auf eine Die Unterrichtsstunden 7 und 8 dienen der Fertigstel-

zukünftige Berufs- und Lebensorientierung ab. lung des Werkstücks unter ständiger Erprobung der Pro-

grammierung und Verbindung zum Mikrocontroller. Die

Übergreifende Themen: Informatische Bildung, B

ildungs-,

Fertigungsverfahren zum Bearbeiten von Holz, Metall und

Berufs- und Lebensorientierung

Kunststoff (Trennen: Sägen, Bohren; Fügen: Schrauben,

Kleben; ggf. Umformen: Biegen) stehen im Fokus und wer-

den ergänzt durch das Verarbeiten elektrotechnischer Bau-

teile (bspw. externer Lautsprecher, Schalter).

Unterrichtsverlauf Die letzten beiden Unterrichtsstunden dienen der Fer-

Die ersten beiden Unterrichtsstunden zielen darauf ab, tigung und Reflexion der Werkstücke. Um die Ergeb-

eine Einführung in das Themenfeld Informationstechnik zu nisse und den Arbeitsprozess zu reflektieren (Reflexion,

geben. Dazu bieten sich Versuche mit dem micro:bit und Selbst- und Fremdbeurteilung), bietet es sich an, die von

mit LEDs an, um die Programmieroberfläche (makecode. den S chüler*innen erarbeiteten Ergebnisse mittels auf-

org) kennenzulernen. Außerdem können hierbei die Ge- bereiteten Unterrichtssettings bewerten zu lassen. So

meinsamkeiten und Unterschiede zwischen analoger können sowohl die Spielidee und das Gehäuse als auch

und d igitaler Technik erklärt werden (bspw. elektronische die Programmierung selbst besprochen werden.

Abb. 1 | Mögliche Schüler*innenentwürfe mittels makecode.org (verschiedene Niveaus mit und ohne Einbindung weiterer elektrischer Stromkreise)

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 2 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik

4 Produkt · Objekt · Spiel

Unterrichtsverlauf tabellarisch

Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über den Unterrichtsverlauf mit möglichen Lernprodukten und Ziel-

stellungen der Unterrichtsstunden:

Unterrichtsstunde Thematische Gliederung Lernprodukte

1. / 2. Stunde Einführung & Ampelsteuerung Versuchsanordnung mit micro:bit

3. / 4. Stunde Spielidee & Programmierung I Konstruktionsunterlagen

5. / 6. Stunde Programmierung II & Konstruktion Konstruktionsunterlagen

(Herstellung) des Gehäuses

7. / 8. Stunde Herstellung & Erprobung Werkstück

9. / 10. Stunde Herstellung & Bewertung Werkstück & Reflexionsbogen

Tab. 1 | Systematischer Unterrichtsverlauf am Beispiel des Heißen Drahts

Beispielhafte Bewertungskriterien

Für die Unterrichtseinheit können folgende Bewertungskriterien herangezogen werden:

Kontroll- und Beurteilungsbogen (Heißer Draht)

Bewertungskriterien Maximale Erreichte

Punktzahl Punktzahl

Spielfunktion: Ausgefallenheit des Spiels (Spielfreude, Klarheit der Spiel-

3

funktionen, unterschiedliche Spielschwierigkeiten)

Hardware (Spielkonstruktion): Qualität der Verarbeitung des Gehäuses, Design

2

des Gehäuses, einfache Möglichkeit zum Reparieren bzw. Batteriewechsel

Programmierung: Übersicht und Verständlichkeit der Programmierung

2

(Hex-Datei mit Erklärungen), Einfachheit der Programmierung

Dokumentation der Arbeitsunterlagen: Genauigkeit der Arbeitsunterlagen,

2

Skizze des Gehäuses, Vollständigkeit der Unterlagen

Reflexion 1

Tab. 2 | Mögliche Bewertungskriterien

Praxistipp Berufsorientierung

Falls vorhanden, können alte Bauteile und / oder Den Code für die Programmierung zu erstellen hat

alte Werkstücke des Heißen Drahts upgecycelt dich begeistert? Dann schnuppere doch einfach

werden. einmal in das breite Berufsfeld der INFOR M ATIK

hinein. Vielleicht ist hier dein Traumjob versteckt!

Dir den Schaltplan zu überlegen und die Platine mit

den Drähten zu verbinden hat dein Interesse ge-

weckt? Als E LE K TRONIK E R * IN gehören Leiterplatten

und digitale Steuerungen zu deiner täglichen Arbeit.

Erkunde doch einfach einmal in dieses spannende

Berufsfeld, denn Elektroniker*innen stehen von der

E NE R G IE - bis zur B IOM E D IZ INTE C H NIK viele Wege

Literatur & Links

Hagan, E. (2019): Easy micro:bit Projects. O’Reilly Media.

offen.

Weiterführende Information:

Für interessierte Pädagog*innen ohne Vorerfahrung bietet sich eine Fort- ȅ bic.at

bildung / Einschulung an oder für das Selbststudium folgende Literatur- ȅ ausbildungskompass.at

vorschläge: Loton, T. (2016). Micro:Bit Basics (englisch) & Kainka, B.

(2016). Micro:bit Praktikum (deutsch).

ȅ jopsy.at

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 3 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik

4 Produkt · Objekt · Spiel

Ergebnisse in Bildern

Abb. 1–2 | Beispielgehäuse „Heißer Draht“ einer Schülerin

Heißer Draht

Start Ziel

Handstück

Summer

Abb. 3 | Mögliches Anschlussschema zwischen micro:bit & Heißer Draht und einem zusätzlichen Summer

Bildquellen

Alle Abbildungen: © Leah Camilla Rusch

Tabellen 1 und 2: © Sebastian Goreth

Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 4 von 4Testimonial

Eine Karriere bei der

Berndorf AG

© Berndorf AG / Christian Husar

Wer bist du

und was machst

du beruflich?

Mein Name ist Franz

Viehböck und ich bin

Vorstandsvorsitzender

der Berndorf AG. Ich

arbeite seit 20 Jahren

bei der Firma Berndorf

in Berndorf und bin seit

13 Jahren Vorstand.

Davor war ich acht

Jahre bei der Firma

Boeing, die im Welt-

Was ist das

raumgeschäft tätig ist, Besondere an deinem

und ich bin bisher der Unternehmen?

einzige Österreicher,

der im Weltraum war. Die Berndorf AG besteht aus mehreren klei-

nen bzw. mittelständischen Unternehmen,

die in der Metallbranche tätig sind. Wesent-

liche Aspekte sind Technologieentwicklung,

Forschung, Innovation und Engineering. Wir

sind ein globales Unternehmen mit welt-

weiten Niederlassungen, um unsere Kunden

bestmöglich zu bedienen. Die Unternehmen

der Berndorf Gruppe bauen auf Trans-

parenz, Ehrlichkeit und gegenseitigen

© Berndorf AG

Respekt. Der offene Umgang zwischen

Führungskräften und Mitarbeiter*innen

sowie eine lösungsorientierte Fehlerkultur

fördern den Dialog und motivieren dazu,

Verantwortung zu übernehmen und Initiative

zu ergreifen.

Praxishandbuch Technik · Design · Werken© Berndorf AG

Was erwartet junge Mitarbeiter*innen

in deinem Unternehmen?

Unsere Unternehmenskultur ist sehr an unseren Mit-

arbeiter*innen orientiert, denen wir auch verschiedene Weiter-

entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten (talents@

berndorf, Berndorf Academy). Unsere Mitarbeiter*innen

genießen das familiäre und gute Arbeitsklima. Durch die

weltweiten Niederlassungen ergeben sich immer wieder gute

Möglichkeiten einer Auslandstätigkeit. Die spannenden For-

schungs- und Innovationsprojekte bieten genügend Gelegenheit

sich mit guten Ideen zu verwirklichen.

Was hat das alles Folgende Lehrberufe kannst du bei uns erlernen:

mit dem Schulfach Elektrotechniker*in, Industriekaufmann / frau, Konstrukteur*in,

„Technik und Metalltechniker*in, Prozesstechniker*in, Werkstofftechniker*in.

Design“ zu tun? Bist du Absolvent*in einer HTL oder HAK, einer Technischen

Universität, Wirtschaftsuniversität, Fachhochschule oder der

Das Schulfach „Technik Montanuniversität Leoben, dann bewirb dich bei uns und werde

und Design“ bildet die auch du ein Teil der Berndorf-Familie.

Grundlage für einen

möglichen späteren

Beruf in einem unserer

Unternehmen, in

denen handwerkliches

Geschick, technisches Welche Tipps kannst du mir

Verständnis und Freude für meine Berufswahl geben?

am Job gebraucht wird.

Nicht aufs Geld schauen, sondern den Job aus-

wählen, der Spaß macht!

Firmenportrait

Firmenbezeichnung Berndorf AG

Standorte (national / In 20 Ländern in Europa, USA und Asien aktiv

international)

Mitarbeiter*innenzahl 2.180 Mitarbeiter*innen

Was macht das Wir, die Berndorf AG, sind eine global agierende Unternehmensgruppe be-

Unternehmen? stehend aus mittelständischen Firmen in Nischenmärkten. Unsere Unter-

nehmen sind im Bereich der Metallverarbeitung, des Werkzeugbaus und des

Maschinenbaus tätig und erzielen über 90 % des Konzernumsatzes durch

Auslands- und Exportumsätze. Neben weltweiten Niederlassungen liegen

die Hauptfirmensitze unserer Unternehmen in Österreich und Deutschland.

ȅ www.berndorf.at

Praxishandbuch Technik · Design · WerkenV01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik

4 Produkt · Objekt · Spiel

»alea iacta est«

Würfeln analog / digital

Katrin Proprentner • Pädagogische Hochschule Oberösterreich • katrin.proprentner@ph-ooe.at

2

Das hier vorgestellte Unterrichtsbeispiel beruht auf der Idee, einen analog

funktionierenden Würfel mittels Mikrocontroller digital zu erweitern.

rweiterungsmöglichkeit und den damit verbundenen

E

Zielgruppe Handlungsbedarf.

Schulstufe 7 und 8 (Phase 1 ab Schulstufe 5)

Lernziel / Kompetenzen

Dauer: Clock Clock Clock Die Schüler*innen reflektieren über ihr mathematisches

mindestens drei Doppelstunden Wissen in Bezug auf das Netz eines Körpers. Sie ent-

wickeln Ideen und persönliche Lösungswege, um einen

Schwierigkeitsgrad:

Würfel aus zwei Teilen zu konstruieren. Beim Herstellungs-

2–3 Sterne (je nach Unterrichtsmethode)

prozess werden die möglichen Entwürfe umgesetzt. Dabei

LP Technik und Design wird schon vorhandenes Wissen über die Eigenschaften

Energie · Elektrizität · Elektronik / Produkt · Objekt · Spiel von Karton und dessen Verarbeitung angewendet. In einer

zweiten Reflexionsphase wird der Kontext zur Digitalisie-

LP Technisches und textiles Werken

rung hergestellt.

Körper / Technik

Differenzierung / Unterrichtsmethode

Differenzierungsmöglichkeiten ergeben sich in der Wahl der

Gebaut wird ein Würfel aus Karton im Ausmaß 8 × 8 cm, Unterrichtsmethoden. Hier kann zwischen Fertigungsauf-

der sich in zwei Teile zerlegen lässt. Mit diesem Wür- gabe, Konstruktionsaufgabe oder Demontage gewählt werden.

fel soll analog eine Zahl von 1–6 gewürfelt werden. In Bei der Fertigungsaufgabe wird von der Lehrperson das

einem Teil des Würfels wird ein Schalter eingebaut. Die- Netz des Würfels sowie der Schalter vorgegeben. Auch das

ser kann mittels des Mikrocontrollers „MaKey MaKey“ Skript für den Programmierteil in „Scratch“ wird reflexiv be-

mit dem PC verbunden werden. Die Programmiersprache arbeitet.

„Scratch“ dient der Programmierung eines Würfels. Der Die Konstruktionsaufgabe fordert von den Schüler*innen

Schalter im Würfel löst das Programm aus. problemlösendes Denken und Handeln in Bezug auf die

Aufgabenstellung.

Dimensionen der Handlungsorientierung Bei der Demontage kann die Lehrperson verschiedene

Die Aufgabenstellung „Würfeln analog / digital“ soll vor- Möglichkeiten eines zweiteiligen Würfels bereitstellen.

handenes Wissen der Schüler*innen aktivieren und neue Durch dessen Demontage soll das Netz des Würfels aus

Aspekte hinzufügen. Neben der Herstellung eines zwei- zwei Teilen ermittelt werden. Das Skript wird in seine Teile

teiligen Würfels geht es vor allem auch um die d igitale zerlegt und, vom Ende aus, erarbeitet.

Praxishandbuch Technik · Design · Werken »alea iacta est«•Seite 1 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik

4 Produkt · Objekt · Spiel

Fächerübergreifende Aspekte Phase 3

Fächerübergreifend sollten bei dieser Aufgabe auf jeden Programmierung eines Würfels in „Scratch“ und an-

Fall die Fächer „Mathematik“, „Geometrisches Zeichnen“ schließend des „MaKey MaKey“, um mittels Schalter das

und „Informatik“ eingebunden werden. So kann z. B. die ›

Würfelprogramm auszulösen ( Abb. 8–9)

Auseinandersetzung mit dem Programm „Scratch“ in den

Kompetenzen für diese Phase

Fächern „Informatik“ und „Digitale Grundbildung“ auf-

• Objektorientierte Programmiersprache mit dem

gegriffen werden.

Programm „Scratch“ anwenden,

• gebauten Schalter mit dem „MaKey MaKey“ verbinden,

• Programmieren des Skripts in „Scratch“.

Material / Werkzeug

Unterrichtsverlauf • Computer mit Internetzugang

Der Unterrichtsverlauf besteht aus drei Phasen. Er wird zur • „MaKey MaKey“

Gänze mit der App „TuD“ von Thomas Stuber (http://tud.ch) • Programm „Scratch“

dokumentiert. ›

• gebauter Würfel ( Abb. 7)

Phase 1

Bau eines Würfels aus Karton, der sich in zwei Teile zer- Praxistipp: Was ist ein „MaKey MaKey“?

›

legen lässt ( Abb. 1–5)

Kompetenzen für diese Phase „MaKey MaKey“ (https: // makeymakey.com / ) ist

• Räumliche Vorstellung des Netzes der beiden Würfel- eine kleine Platine, mit der sich leitfähige O

bjekte

teile als Skizze aufs Papier bringen, in Computertasten umwandeln lassen. Die Plati-

• mit der Lehrperson den Entwurf besprechen, ne ist ein vorprogrammierter Arduino-kompatibler

• materialsparendes Aufzeichnen, Mikrocontroller, der sich gegenüber dem Compu-

• Umgang mit dem Geodreieck und Bleistift, ter als Tastatur ausgibt. Tastaturanschläge, Maus-

• genaues Messen, klicks und Mausbewegungen lassen sich damit

• exaktes Schneiden und Kleben, senden (vgl. Hielscher / Döbeli, S.11).

• Karton mit dem Schneidemesser für eine saubere

Faltkante anritzen.

Material / Werkzeug

• Diverser Karton Format A3 Berufsorientierung

• Geodreieck

• Bleistift

Das Programmieren des Würfels hat dir Spaß ge-

• Schneidemesser

macht? Vielleicht ist eine Karriere als S OFTWA R E-

• Schneideunterlage

D E S IG NE R * IN eine spannende Herausforderung für

• Klebstoff

dich. Oder würdest du gerne die Anwendungs- und

• Falzbein

Benutzerfreundlichkeit von Geräten analysieren?

Dann ist ein Job als U S A B ILITY E NG INE E R vielleicht

Phase 2

genau das Richtige für dich.

Wiederholung der Grundlagen des Stromkreises und Ein-

›

bau eines „Schalters“ in eine Hälfte des Würfels ( Abb. 6) Du möchtest gerne mehr über die Herstellung von

Papier und Karton erfahren? Schnuppere doch ein-

Kompetenzen für diese Phase

mal in den Beruf PA P IE R TE C H NIK hinein! Im Beitrag

• Grundlagen des Stromkreises (Verbraucher, Schalter,

Stromquelle), › Betriebserkundungen im Bereich Inspirationen

findest du einen spannenden Testimonialbeitrag

• Verstehen, wie ein Schalter funktioniert,

zur Ausbildung als Papiertechniker*in.

• Einbau des Schalters in eine Hälfte des gebauten

Würfels.

Material / Werkzeug ȅ bic.at

• Krokoklemmen ȅ ausbildungskompass.at

• 9V-Batterie ȅ jopsy.at

• Lämpchen

• Alufolie

• Selbstklebendes Kupferband

• Karton Literatur & Links

• Filz Hielscher, M./Döbeli Honegger, B.: MaKey MaKey Projektideen, Pädago-

• Kleber gische Hochschule Schwyz, 22. April 2019, Creative Commons Lizenz,

http://ilearnit.ch/download/MakeyMakeyProjektideen.pdf, letzter Zu-

• Schere

griff 07.06.2021.

Lehrplan „Technisches und Textiles Werken“: Bundesgesetzblatt für die

Republik Österreich, Jahrgang 2017, 29. November 2017, 337. Ver-

ordnung.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_337/

BGBLA_2017_II_337.pdfsig, letzter Zugriff am 07.06.2021 (Lehrplan)

Praxishandbuch Technik · Design · Werken »alea iacta est«•Seite 2 von 4Sie können auch lesen